Сочинения в четырех томах

Том 1

Жизнь и судьба

Священник Павел Александрович Флоренский, выдающийся богослов, философ и ученый, один из замечательных представителей русской культуры «серебряного века», родился 9 января 1882 года возле местечка Евлах Елисаветпольской губернии. Он был крещен в Тифлисской Давидовской Мтацминдской церкви с именем в честь святого апостола Павла. Святитель Филипп и апостол Павел стали его особыми покровителями.

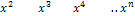

Сведения о древних предках П. А. Флоренского по отцовской линии отрывочны. Известно, что род отца происходил из Малороссии и, вероятно, в XVII веке поселился на костромской земле. До середины XIX века Флоренские принадлежали к духовному сословию. Иоанн (конец XVII — начало XVIII в.) диакон Афанасий Иванов (1732–ок. 1794) — диакон Матфей Афанасьев (р. 1757) — дьячок Андрей Матвеев (1786–ок. 18261829) — Иван Андреевич Флоренский (1815–1866) — Александр Иванович Флоренский (1850–1908) священник Павел Александрович Флоренский.

Дед, Иван Андреевич Флоренский, окончил Луховское Духовное училище, затем Костромскую Духовную Семинарию. «Дед мой, — писал П. А. Флоренский в 1910 году, — блестяще окончил семинарию и был послан в Академию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в Военно–Медицинскую Академию. Сам Митрополит Московский Филарет уговаривал его остаться и будто бы пророчил, что если примет монашество, то будет митрополитом. Но дед все же пошел по своему пути, на нищету и разрыв с отцом. Мне порою и является мысль, что в этом оставлении семейного священства ради науки — τό

πρώτον ψενδος[1] всего рода, и что пока мы не вернемся к священству, Бог будет гнать и рассеивать все, самые лучшие попытки».

[2]По отцовской линии П. А. Флоренский наследовал как духовные склонности (это сказалось и в том, что в его лице род вернулся к священству), так и научные. Род Флоренских «отличался всегда принципиальностью в области научной и научно–организаторской деятельности. Флоренские всегда выступали новаторами, начинателями целых течений и направлений — открывали новые точки зрения, новые подходы к предметам» (из письма 27 апреля-13 мая 1935 г.).

Отец П. А. Флоренского, Александр Иванович (1850— 1908), начав трудовую деятельность с инженера–путейца, в конце жизни стал помощником начальника Кавказского округа путей сообщения.

Предки матери, Ольги (армянское имя Саломия) Павловны Сапаровой (1859–1951), происходили из Гюлистана (Карабах). В XVI веке они были карабахскими меликами, одного рода со знатными Мелик–Бегляровыми. Из-за чумы, опустошавшей Карабах, а также теснимые шушинским ханом, карабахские беки бежали в село Болнисс Тифлисской губернии. Со временем почти все Мелик–Бегляровы вернулись в Карабах, но некоторые остались в Грузии и в дальнейшем смешивались и с грузинскими родами. По семейному преданию фамилия Сапаровых происходит от грузинского слова «щит», «защита», и это прозвание данная ветвь Мелик–Бегляровых получила за военную услугу Грузинскому царству. Таким образом, по материнской линии П. А. Флоренский оказался связан и с Арменией, и с Грузией. От рода Сапаровых он унаследовал предрасположенность к яркому ощущению красоты материи и конкретного мира.

Детские годы П. А. Флоренского прошли в Тифлисе и Батуме, где отец строил военную Батумо–Ахалцыхскую дорогу. «Место моего рождения Евлах, — писал отец Павел, — где преизобилующая природными богатствами и обременительная избытком роскоши жизни степь стеснена двумя снеговыми горными группами… В этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению».

[3]Кроме старшего Павла в семье было еще шесть детей. «Отчасти по недостаточной обеспеченности, отчасти по убеждению родителей, семья жила очень замкнуто и серьезно: развлечения и гости были редким исключением, но зато в доме было много книг и журналов, на что урезывалось от необходимого. Уровень семьи был повышенно–культурный, с разносторонними интересами, причем предметом интересов были знания технические (отец), естественнонаучные (дети) и исторические (отец, мать и отчасти все). Люди, с которыми соприкасались мы, были по преимуществу сослуживцы отца или товарищи его по гимназии. […]

Относительно моего интеллектуального развития правильный лишь формально ответ был бы совсем неверен по существу. Почти все, что приобрел я в интеллектуальном отношении, получено не от школы, а скорее вопреки ей. Много дал мне отец лично. Но, главным образом, я учился у природы, куда старался выбраться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисовал, фотографировал, занимался. Это были наблюдения характера геологического, метеорологического и т. д., но всегда на почве физики. Читал я и писал тоже нередко среди природы. Страсть к знанию поглощала все мое внимание и время. Я составил себе стенное расписание занятий по часам, причем время, назначенное классам и обязательному посещению богослужения, окружил траурной каймой, как безнадежно пропавшее. Но и его я пользовал для своих целей».

[4]Разность вероисповеданий родителей, а также преклонение перед человеческим знанием явились причиной того, что П. А. Флоренский не получил в семье навыков церковной жизни. «О религии у нас никогда не говорилось ни слова, ни

за, ни

против, ни даже повествовательно, как об одном из общественных явлений, разве только более–менее случайно проскакивало слово о культе дикарей или каких-нибудь египтян, но и то очень отрывочно. Чем ближе к Церкви было какое-либо понятие, тем менее оснований могло ему быть упоминаемым в нашем доме: терпелась, и то еле–еле, лишь религиозная археология, умершая настолько, что можно было твердо рассчитывать на ее религиозную бездейственность»

[5]. «Воспитанный в полной изоляции от представлений религиозных и даже от сказок, — писал впоследствии отец Павел, — я смотрел на религию как на нечто вполне чуждое мне, а соответственные уроки в гимназии вызывали лишь вражду и насмешку»

[6]. «В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал даже, как креститься»

[7].

В 1892 году П. А. Флоренский поступил во 2–ю Тифлисскую классическую гимназию, здесь же учились В. Ф. Эрн (1881–1917), А. В. Ельчанинов (1881–1934) и Д. Д. Бурлюк (1882–1967). Гимназию П. А. Флоренский окончил в 1900 году первым учеником с золотой медалью.

В конце гимназического курса, летом 1899 года, Флоренский пережил духовный кризис: открывшаяся ограниченность и относительность физического знания поставила перед ним вопрос об Истине абсолютной и целостной. Именно тогда П. А. Флоренский сделал самостоятельней шаг к религиозному мировоззрению.

Приход П. А. Флоренского к вере в Бога совершился под влиянием Божиих призывов, о которых он подробно рассказал в своих «Воспоминаниях». Однажды, когда Павел спал, он ощутил себя заживо погребенным на каторге, в рудниках. Это было таинственное переживание тьмы кромешной, небытия, геенны. «Мною овладело безвыходное отчаяние, и я сознал окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, который был не то не зримым светом, не то — не слышанным звуком, принес имя — Бог. Это не было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась надежда и вместе с тем бурное и внезапное сознание, что — или гибель, или спасение этим именем и никаким другим. Я не знал, ни как может быть дано спасение, ни почему. Я не понимал, куда я попал, и почему тут бессильно все земное. Но лицом к лицу предстал мне новый факт, столь же непонятный, как и бесспорный: есть область тьмы и гибели, и есть спасение в ней. Этот факт открылся внезапно, как появляется на горах неожиданно грозная пропасть в прорыве моря тумана. Мне это было откровением, открытием, потрясением, ударом. От внезапности этого удара я вдруг проснулся, как разбуженный внешнею силой, и, сам не зная для чего, но подводя итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату: «Нет, нельзя жить без Бога!»»

[8]В другой раз Павел пробудился от духовного толчка, который был так внезапен и решителен, что юноша неожиданно для себя выскочил ночью во двор, залитый лунным светом. «Тут-то и произошло то, ради чего был я вызван наружу. В воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший дважды мое имя: «Павел! Павел!» — и больше ничего. Это не было–ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов, — в мажорном ладе, без каких-либо косвенных оттенков. Он выражал прямо и точно именно и только то, что хотел выразить — призыв… Так возвещаются вестниками порученные им повеления, к которым они не смеют и не хотят дополнить от себя ничего сверх сказанного, никакого оттенка помимо основной мысли. Весь этот зов звучал прямотою и простотою евангельского «ей, ей–ни, ни»…

Я не знал и не знаю, кому принадлежал этот голос, хотя не сомневался, что он идет из горнего мира. Рассуждая же, кажется наиболее правильным по характеру его отнести его к небесному вестнику, не человеку, хотя бы и святому»

[9].

Эти призывы завершились кризисом юношеского научного мировоззрения и обретением веры в Бога как Абсолютную и Целостную Истину, на которой должна строиться вся жизнь.

Первым душевным порывом после происшедшего переворота было желание уйти в народ, возникшее отчасти под влиянием чтения Л. Н. Толстого, которому в то время молодой Флоренский даже написал письмо. Родители настояли на продолжении образования, и в 1900 году П. А. Флоренский поступил на физико–математический факультет Московского университета. Среди его учителей знаменитые ученые и профессора: Б. К. Млодзеевский, Л. К. Лахтин, Н. Е. Жуковский, Н. В. Бугаев, Л. М. Лопатин, С. Н. Трубецкой. В эти годы юный П. А* Флоренский начинает писать научные и философские работы, пронизанные критикой эволюционизма, позитивизма, рационализма. Наибольшее влияние на него в этот период оказал один из основателей Московского математического общества, Н. В. Бугаев. Свое кандидатское сочинение «Об особенностях плоских кривых как местах нарушений прерывности» Флоренский предполагал сделать частью большой работы общефилософского характера «Прерывность как элемент мировоззрения», синтезирующей философские и математические идеи.

Помимо занятий математикой П. А. Флоренский слушал лекции Л. М. Лопатина на историко–филологическом факультете, принимал участие в философском семинаре С. Н. Трубецкого, самостоятельно изучал историю искусства. Его собственное научно–философское мировоззрение складывается как идеалистическое и конкретносимволистское.

Во время учебы в университете П. А. Флоренский подружился с поэтом А. Белым (сыном Н. В. Бугаева), а через него познакомился с литературно–символистскими кругами (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, А. А. Блок). Символизм привлекал П. А. Флоренского творческим выходом из бездушного рационализма, тем более что и сам он писал стихи (см. сборник «В вечной лазури», 1907). Но почти сразу же обнаружились глубокие личные и идейные расхождения П. А. Флоренского с большинством из символистов. В символистах его отталкивала всеядность, неопределенность или ложность духовных основ. П. А. Флоренский искал опоры в духовной жизни и в марте 1904 года познакомился со старцем епископом Антонием (Флоренсовым), который жил тогда на покое в Донском монастыре. П. А. Флоренский с юношеским пылом просил его благословения на принятие монашества, но опытный епископ–старец посоветовал ему поступить в Московскую Духовную Академию для продолжения духовного образования и испытания себя. Это вполне соответствовало устремлениям П. А. Флоренского, который писал матери 3 марта 1904 года: «Оставаться при Университете я не думаю, даже если бы меня оставляли…. Произвести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с Церковью, но без каких-нибудь компромиссов, честно, воспринять все положительное учение Церкви и научно–философское мировоззрение вместе с искусством и т. д. — вот как мне представляется одна из ближайших целей практической деятельности»

[10].

П. А. Флоренский окончил Университет блестяще, как один из самых талантливых студентов. Однако, несмотря на лестное предложение Н. Е. Жуковского и Л. К. Лахтина остаться в Университете, несмотря на нежелание и молчаливый протест родителей, он в сентябре 1904 года поступил в Московскую Духовную Академию. С тех пор вся жизнь его оказалась связанной с Троице–Сергиевой Лаврой, у стен которой он прожил почти тридцать лет. Неудивительно, что он духовно сроднился с Лаврой, а основатель Лавры преподобный Сергий стал одним из его покровителей.

«Есть… тонкое очарование Лавры, — писал П. А. Флоренский, — которое охватывает изо дня в день, при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной, а это — истинною родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются гденибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования–в его глубокой органичности. Тут-^не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то, трудно объяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно называть общественным мнением, здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни. Это-то всестороннее жизненное единство Лавры как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер ноуменальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории, здесь собрано наиболее нервных, чувствующих и двигательных, окончаний, здесь Россия ощущается как целое»

[11].

Духовный облик отца Павла Флоренского сложился под благодатным покровом Преподобного Сергия, и потому и в творчестве своем, и в личной жизни он всегда прибегал к молитвам печальника земли Русской. Отсюда — глубокая связь жизни и творчества отца Павла с русской церковностью, русской культурой, русским народом.

Почти сразу после поступления в Академию П. А. Флоренский пишет Д. С. Мережковскому, представителю «нового религиозного сознания», что их отношения зависят от того, «как мы относимся к исторической Церкви». «Я должен быть в Православии и должен бороться за него. Если Вы будете нападать на него, то, быть может, я буду бороться с Вами».

В некоторых воспоминаниях говорится о том, что П. А. Флоренский в 1905–1906 годах участвовал в деятельности «Христианского братства борьбы» (В. Ф. Эрн, А. В. Ельчанинов, В. А. Свентицкий, А. Волжский, С. Н. Булгаков, тифлисский священник Иона Брихничев). Дело было скорее так, что, когда друзья–однокашники пригласили П. А. Флоренского к участию в социальноутопической деятельности, он, юношески сочувствуя их пафосу, отозвался положительно, но реального участия в объединении не принял. Нашумевшая же проповедь «Вопль крови», произнесенная П. А. Флоренским 12 марта 1906 года в академической церкви против взаимного кровопролития и смертного приговора лейтенанту П. П. Шмидту, оказалась полной неожиданностью не только для академического начальства, но и для его друзей. За эту проповедь П. А. Флоренский был заключен в губернскую тюрьму на Таганке, где пробыл около недели. Впоследствии, в 1927 году, отец Павел свидетельствовал, что им двигали не политические, а нравственные побуждения. В юные годы для П. А. Флоренского более характерным и определяющим было обращение к опыту народному. Вместе с академическим другом С. С. Троицким П. А. Флоренский ездил в село Толпыгино Костромской губернии (ныне Ивановская область). В этом селе они проводили духовные чтения, проповедовали в храме, собирали фольклор

[12], организовали библиотеку.

Но главным устремлением периода учебы в Академии (1904–1908) для П. А. Флоренского было познание духовности, не отвлеченно–философски, а жизненно. В 1904 году П. А. Флоренский поступает под духовное руководство иеромонаха Гефсиманского скита Исидора (ум. 1908), духовного отца старца Варнавы. Пастырский облик и пути руководства епископа Антония и иеромонаха Исидора были различными, но именно их взаимодополнение и совокупность способствовали воцерковлению П. А. Флоренского. Епископ Антоний был исключительно образованным иерархом, он прекрасно знал светскую, особенно античную, культуру, разбирался в науках, считал необходимым готовить особых апологетов, которые занимались бы миссионерством в секуляризованном обществе. Иеромонах Исидор был необразованный простец из крепостных крестьян, его характерные черты — исключительная терпимость и любовь, видение начатков естественного добра даже в нецерковной среде. Было и то, что единило обоих старцев и давало возможность совместного их руководства: глубокая церковность, духовная опытность и рассудительность, черты юродства.

П. А. Флоренский встречался также со схиигуменом Германом и другими старцами Зосимовой пустыни. Во время поездки в Оптину пустынь 7 сентября 1905 года П. А. Флоренский в скиту беседовал со старцем Анатолием (Потаповым) на волновавшую его тему: «Спрашивал я у о. Анатолия насчет законности занятий философией и наукой и объяснил, что мой вопрос по поводу предъявляемых мне тезисов «философия или Христос»! О. Анатолий советовал познакомиться с Иоанном Кронштадтским или написать ему свои вопросы; молиться при всяком деле и испрашивать благословения и призывать Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова, и еще Тихона Калужского. «Это помогает», — сказал он».

Ответ старца Анатолия был по–оптински мудр и опытен. П. А. Флоренский через собственный духовный опыт и подвиг должен был прийти к Истине и раскрыть ее секуляризованному миру. Это мы и находим в позднейших лекционных курсах и выступлениях отца Павла: «Философия каждого народа до глубочайшей своей сущности есть раскрытие веры народа, из этой веры исходит и к этой же вере устремляется. Если возможна русская философия, то только — как философия веры православной»

[13] (1912). «Философия высока и ценна не сама в себе, а как указующий перст на Христа и для жизни во Христе» (1914)

[14] «А основная задача, которую нужно поставить мне, по свойствам моего образования, это по преимуществу «кафартика», т. е. очищение ума от ложных предпосылок и догматов современности, от ложной науки и ложной философии, чтобы чистым оком ума учащиеся научились взирать на область духовную, благодатью открываемую. Могу заниматься я и другим, но в интересах дела, думаю, полезнее всего заниматься мне именно вышесказанным; я считаю, что вовсе не столь нужно научить системе того или другого философа, как выпрямить самые понятия и тем облегчить путь («уровнять пути») грядущему в душу Христу» (1918).

[15]Очевидно, что данные основополагающие мысли отца Павла — свидетельство глубокой укорененности его творчества в жизни Церкви.

Кандидатское сочинение П. А. Флоренского «О религиозной Истине» (1908), которое стало ядром магистерской диссертации (1912) и книги «Столп и утверждение Истины» (1914), было посвящено путям вхождения в Православную Церковь. «Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов»

[16] — так отец Павел выразил главную мысль книги, выстраданную жизнью. «Ведь, церковность — вот имя тому пристанищу, где умиряется тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум»

[17] Книга «Столп…» написана как опыт теодицеи, т. е. оправдания Бога от притязаний человеческого рассудка, находящегося в греховном, падшем состоянии. В речи перед защитой магистерской диссертации отец Павел говорил: «Разум перестает быть болезненным, т. е. быть рассудком, когда он познает Истину: ибо Истина делает разум разумным, т. е. умом, а не разум делает Истину истиною… Эта самоистинность Истины выражается, — как вскрывает исследование, — словом

ομοονσί а, единосущее. Таким образом, догмат Троичности делается общим корнем религии и философии, и в нем преодолевается исконная противоборственность той и другой»

[18].

Самая глубокая оценка «Столпа…» принадлежит ректору Московской Духовной Академии епископу Феодору· «Как огласительное слово для стоящих «во дворе церковном», — писал епископ Феодор, — а так просит смотреть на его книгу сам автор (5 стр.), книга выполнена прекрасно. Сделана полная апология христианской веры как единственной истины и сделана тем путем и в той сфере мысли, в какой полагают последний резон всякой истины поклонники человеческого рассудка, и все сказано на родном для них языке рассудка, логики и философии. […]

Как Теодицея, книга отца Павла может удовлетворить самый требовательный вкус, изощренный в философии и богословии. Раскрывается вся премирная глубина христианства, его необходимость для человека, освещается светом христианства и уясняется им высший смысл жизни и бытия мира и все частное и основное в христианстве, с необыкновенной ясностью, выявляется в своем высшем смысле и единстве. Не знаю, есть ли на Западе чтолибо подобное, но в русской литературе подобного опыта Теодицеи нет, и в этом смысле книга отца Павлаявление исключительное. […]

Как труд богословско–философский, книга автора от начала до конца православна. Автор ниспровергает господство в жизни рассудка и его претензии на монополию истины, утверждает духовный подвиг, утверждает и защищает Церковь, открывает ложь ересей древних и новых по их существу, осуждает «новое религиозное сознание» современной интеллигенции, хлыстовство, хилиазм, культ плоти; исповедуя грех как причину зла, он в благодати Святого Духа утверждает силу, препобеждающую грех и обновляющую тварь. […]

Книга отца Павла высоко научная; трудно сказать, в какой области научного знания автор не проявил себя специалистом в этой книге. Он прекрасно знает античную философию и античный мир; в совершенстве изучил новую философию, показал себя филологом и математиком, проявил громадную начитанность и в святоотеческой литературе, в литературе богословской, иностранной и русской. […] Но автор везде остается свободным от подавляющего влияния этого научного багажа, он везде творец и хозяин. Читая книгу автора, чувствуешь, что вместе с ней растешь духовно, а не только приобретаешь знание в какой-нибудь области: да до нее и нужно дорасти, чтобы понять»

[19].

Для самого отца Павла «Столп…» — лишь один из первых этапов богословского творчества, в котором он осмысливает ради пользы других свой приход в Церковь. При этом отец Павел ценил не столько «пройденный путь, [который] делается уже ненужным», сколько цель пути: «Мне же еже прилеплятися Богови благо есть, полагати о Господе упование спасения моего»

[20]. Православность «Столпа…», свидетельствованная епископом Феодором, относится не к догматической точности каждого положения книги, а к ее духу, к тому, к чему призывает книга.

Как автор «Столпа…» и ряда других работ отец Павел завершил становление онтологической школы Московской Духовной Академии (протоиерей Феодор Голубинский — В. Д. Кудрявцев–Платонов — А. И. Введенский — архимандрит Серапион Машкин — священник Павел Флоренский). На основании защиты магистерской диссертации 19 мая 1914 года священник Павел Флоренский был утвержден в степени магистра богословия и звании экстраординарного профессора Московской Духовной Академии. В 1914–1915 годах за магистерскую диссертацию «О духовной Истине» отец Павел был награжден премиями митрополита Московского Филарета и митрополита Московского Макария.

В 1908–1919 годах отец Павел преподавал в Московской Духовной Академии историю философии. Тематика его лекций обширна: Платон и Кант, мышление еврейское и мышление западноевропейское, оккультизм и христианство, религиозный культ и культура и др. Он стремился выделять и развивать те моменты исторического процесса, мысли, которые имеют особо важное значение для богословия, и указывал на религиозные следствия, содержащиеся в том или другом течении мысли

[21]. В этом отец Павел был близок к традиции Климента Александрийского и таких отцов Церкви, как Афанасий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Дамаскин.

Оценивая вклад отца Павла в историю философии, один из лучших знатоков античной культуры, А. Ф. Лосев, писал, что Флоренский «дал концепцию платонизма, по глубине и тонкости превосходящую все, что когданибудь я читал о Платоне…. Его имя должно быть названо наряду с теми пятью–шестью именами, которые знаменуют собой основные этапы понимания платонизма во всемирной истории философии вообще»

[22]. Исследования П. А. Флоренского сводились к выяснению тех общечеловеческих корней платонизма, через которые он оказался связан с религией вообще и философским идеализмом.

Хотя отец Павел жил уединенно, он был одним из наиболее любимых профессоров Академии. Вот как вспоминал чтение его лекций С. А. Волков: «Как сейчас помню обстановку его первых лекций. Самая большая аудитория переполнена. Стоят в проходах, вдоль стен, сидят на подоконниках, толпятся около двери. И этоминут за десять до звонка. Но вот звонок. Вскоре появляется Флоренский. Бочком пробирается, почти «протискивается» сквозь тесную толпу и выходит к столику перед студенческими скамьями. Сзади — большая доска. (На кафедру Флоренский никогда не поднимался.) Кругом толпа, настороженная, внимательная, сотнями глаз устремленная на лектора, сотнями ушей готовая ловить каждое его слово. Тишина. Я различаю, наконец, его фигуру. Среднего роста, слегка горбящийся, с черными волосами, падающими до плеч и слегка вьющимися, с небольшой кудрявящейся бородкой и с очень большим, выдающимся носом. […] Черная простая ряса и серебряный наперстный крест, как у рядового сельского священника. Никогда на нем я не видел магистерского креста. Движения как бы скованны, фигура чаще бывает полу наклонена, нежели выпрямлена. Наконец, голос звучит несколько глухо, и слова падают отрывисто. Не было в нем ни величественности позы жестов, ни эффектности звучания голоса, ни витийственной плавности фраз, чем щеголяли некоторые профессора. Речь лилась откуда-то изнутри, не монотонно, но и без риторических ухищрений и декламационного пафоса, не стремясь нарочито к красивости стиля, но будучи прекрасной по своему органическому единству, где содержание и форма сливались в нечто целостное».

Его речь «можно было слушать часами без всякой усталости. И только потом, когда Флоренский кончил говорить и исчез, когда загудела пчелиным роем вставшая и тронувшаяся к выходу студенческая толпа, только тогда уж невольно почувствуешь, как закаменело все тело после непрерывного сидения и внимания в течение двух астрономических часов. […] Дело в том, что Флоренский, несмотря на глуховатый тон голоса, живописал словами, и не только живописал, но и создавал некое музыкальное звучание в душе. Так что не только ум, но и все существо бывало очаровано им и покорено ему. Никогда я не слыхал такой речи, никогда ни у кого не читал, чтобы кто-нибудь из мыслителей говорил так».

[23]Юношеский замысел синтеза церковности и культуры нашел свое отражение и в журнале «Богословский вестник», редактором которого отец Павел был в 1912 — 1917 годах: «Орган высшей Церковной школы, «Богословский вестник», самым положением своим призывается к неуклонному служению, методами и орудиями науки, интересам Святой Церкви. Раскрывать нетленные сокровища Сокровищницы Истины и углублять понимание их в современном сознании, уяснять вечное и непреходящее значение церковности, показывать, что она есть не только момент и факт истории, но и непреложное условие вечной жизни — такова прямая, положительная задача этого служения Церкви. Но положительная задача неизбежно связывается с задачею отрицательною — с борьбою против расхищения духовного достояния Церкви, с расчисткою церковных владений от всех чуждых природе ее сил, покушающихся на ее собственность и на самое ее существование».

[24]Если говорить о вкладе П. А. Флоренского в русскую философию и в богословие, то необходимо помнить, что его самобытное творчество отмечено противоречивостью: оно несет на себе одновременно и печать времени, и проникновение вперед на многие десятилетия. На творчестве отца Павла Флоренского отразилось его собственное постепенное духовное становление, и поэтому он сам никогда не претендовал ни на безошибочность и законченность своей мысли, ни на всеобщность признания, а подразумевал обсуждение, развитие, уточнение, исправление. Но, писал он о своем творчестве, «я хотел именно Православия и именно церковности. Я хотел и хочу быть верующим сыном Церкви» (из письма к епископу Феодору (Поздеевскому) от 7. XI. 1913 г.)

[25].

Для П. А. Флоренского путь к церковности лежал через тяжелые личные испытания. Духовник, епископ Антоний, не благословлял его принять монашество, а он не хотел жениться, боясь «на место Бога поставить на первый план семью». Из-за этого П. А. Флоренский не мог «привести в исполнение свои заветные планы — сделаться священником»

[26] По воспоминаниям А. В. Ельчанинова, П. А. Флоренский в 1909 году находился в состоянии «тихого бунта» и лишь молитвы духовника укрепляли его. И духовник не ошибся. П. А. Флоренский встретил девушку, с которой не только смог соединить свою жизнь, но которая впоследствии оказала большое духовное влияние на него самого. Это была Анна Михайловна Гиацинтова (1889–1973), происходившая из крестьянской семьи Рязанской губернии. Обстоятельства, приведшие П. А. Флоренского к покорности духовнику, были необыденными. «Я женился, — писал П. А. Флоренский, — просто потому, чтобы исполнить волю Божию, которую я усмотрел в одном знамении». Во время прогулки под начавшимся проливным дождем на болоте П. А. Флоренский в тоске и отчаянии плакал и не мог прийти к определенному решению. «Я машинально, сам не помню зачем, нагнулся и захватил рукой какой-то листик. Поднимаю его и вижу, к удивлению своему, четырехлистный трилистник — «счастье». Тут сразу ударила меня мысль (-и я почувствовал, что это не моя мысль -), что в этом знамении — воля Божия. При этом вспомнилось, что с самого детства я искал четырехлистный трилистник, ошаривал целые лужки, разглядывал множество кустиков^ но, несмотря на все старания, не находил желанного».

[27]По воспоминаниям всех близко знавших ее, Анна Михайловна являла исключительно высокий и светлый образ христианской супруги и матери. Ее простота, смирение, терпение, бодрость, верность долгу, глубокое понимание духовной жизни открывали современникам красоту подвига христианского брака. В семье отца Павла и Анны Михайловны было пятеро детей. Дети стали для отца Павла даром Божиим, ниспосланным для укрепления в самых тяжелых обстоятельствах. Близко знавшая семью в 20–е годы Е. К. Апушкина вспоминает: «Как хорош он был среди детей ко мне, в их семье в Загорске было так хорошо, словно я сама была маленькой девочкой. Еще не зная Анны Михайловны, я уже знала, как любит ее Павел Александрович. Он весь был полон ласки и нежности, когда произносил слово «Анна». Помню раннее утро. У стола стоят Павел Александрович и Анна Михайловна. Его рука лежит на ее руке. Он посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Елена Константиновна, посмотрите, как я Анну ругаю». О, если бы все люди так ругались. Живя по несколько дней в семье Павла Александровича, я не слышала ни сердитых окриков, ничего плохого. Анна Михайловна стала для меня примером в жизни, в отношении к детям, к людям. Лучшего женского образа я не встретила в жизни»

[28].

Таинство брака не только совершенно обновило П. А. Флоренского, но и открыло возможность принять таинство священства. 23 апреля 1911 года ректор МДА епископ Феодор рукоположил П. А. Флоренского во диакона, а на следующий день–во священника. Отец Павел был посвящен ко храму в честь Благовещения Пресвятой Богородицы села Благовещенского (в 2,5 км к северозападу от Лавры). С праздника Воздвижения Честного Креста Господня 1912 года до 4 (17) мая 1921 года отец Павел служил в домовом храме во имя равноапостольной Марии Магдалины Сергиево–Посадского приюта сестер милосердия Красного Креста.

О том, как благодатно воспринял П. А. Флоренский рукоположение в священный сан, свидетельствует его письмо В. В. Розанову 11 мая 1911 года: «…все это время у меня, несмотря на усталость, на волнения, на тревогу за Анну (близко время ее), на кучу дел, такой праздник звенит в душе, такое торжество, словно настал день 7–й, словно наступила Вечная Пасха. Какой-то невыразимый, неосязаемый, непонятный для меня самого внутренний мир низошел в душу, в сердце, во все тело.

Внешне — я все тот же: и сержусь, и раздражаюсь, и недоволен. А в глубине души достигнутое, завершенное, окончательное, словно свило гнездо свое и высиживает птенцов. Я вернулся к предкам, и теперь, за несколько дней этих, я так привык к своему положению (при полной, поразительной для всех неумелости в деле службы), к рясе, к алтарю, к престолу, ко всему, что ни есть в церкви, что мне диким и непонятным кажется, как же это было раньше: не верится, чтобы могло быть иначе. Вся психология перевернулась. Вы поймите, Василий Васильевич, что это значит — почувствовать на себе руку епископа, непосредственно соединенного, телесно, физически с другим Епископом… С Апостолами, с Самим Христом. Ведь на себе чувствуешь не

иносказательно, а буквально руку Христа Самого. Впрочем, все это рассуждения. А факт тот, что посвящение, самый акт возложения руки ошеломил меня (дважды), ударил в пот, довел почти до потери сознания окружающей обстановки и дал что-то новое: cns realissimum — для меня, cns quasi nihil–для других».

[29]Современников поражала глубина раскрытия дара священства в отце Павле. Протоиерей Сергий Булгаков вспоминал: «Однако все, что может быть сказано об исключительной научной одаренности отца Павла, как и об его самобытности, в силу которой он всегда имел слово свое, как некое откровение обо всем, является все-таки второстепенным и несущественным, если не знать в нем самого главного. Духовным же центром его личности, тем солнцем, которым освещались все его дары, было его священство. В. В. Розанов, который, однажды узнав отца Павла, затем не мог уже от него оторваться, как от источника жизни… в качестве самого существенного его определения… сказал: «Он есть

icpcvs (именно по–гречески), священник. И это было именно так».

[30]В первые годы священства отец Павел стремился к приходской пастырской деятельности: против совета духовника он пытался получить сельский приход, в 1915 году уехал на фронт как полковой священник военно–санитарного поезда. Однако постепенно отец Павел подчинился воле духовника епископа Антония, который настаивал на том, что его главное призвание в священстве не приходское пастырство, а апологетическое просветительство и учительство.

По воспоминаниям протоиерея Сергия Булгакова, отец Павел «извне был скорее нежного и хрупкого сложения, однако обладал большой выносливостью и трудоспособностью, отчасти достигнутой и огромной аскетической тренировкой. Я был свидетелем этой его аскетической самодисциплины, как и его трудового научного подвига: обычно он проводил ночи за работой, отходя ко сну лишь в 3–4 часа пополуночи, но при этом сохраняя всю свежесть ума в течение дня, и то же можно сказать и о его пищевом режиме. И все это было в нем не только голосом его духовной стихии, но и делом железной воли и самообладания. Слабый от природы, в те годы, когда я знал о нем… он, насколько я помню, вообще никогда не болел, ведя жизнь, исполненную аскетических лишений»

[31].

Отец Павел производил впечатление необычайной «силы, себя знающей и собою владеющей», которая заключалась в даре проникновения в суть вещей. Но эта сила сдерживалась в общении с людьми «полной простотой, естественностью и всяческим отсутствием внутренней и внешней позы».

Священство отца Павла, писал С. Булгаков, не имело для себя примеров «в истории русской интеллигентской общественности. Последняя еще знает отдельные случаи принятия священства, связанного с переходом в католичество в аристократическом и светском конвертитстве, но отнюдь не в сермяжном, мужицком православии. Можно сказать, что отец Павел своим примером впервые проложил этот путь в наши дни именно для русской интеллигенции, к которой он исторически, конечно, все-таки принадлежал, хотя всегда и был свободен от «интеллигентщины», враждовал с нею.

Он, своим рукоположением, фактически делал ей известный вызов, конечно, вовсе о том не думая. По этому же пути, но уже после отца Павла, пошли люди известного духовного и культурного склада. Они идут с ним и вслед за ним, сами -то сознавая, а иногда и не сознавая. До сих пор священство являлось у нас наследственным, принадлежностью «левитской» крови, вместе и известного психологического уклада жизни, но в отце Павле встретились и по–своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть факт церковно–исторического значения».

[32]П. А. Флоренский имел широкий круг друзей и знакомых, каждый из которых оказывал влияние на атмосферу русской культуры начала XX века (епископ Феодор, Ф. К. Андреев, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, М. А. Новоселов, Вл. А. Кожевников, Ф. Д. Самарин, В. В. Розанов, Вяч. И. Иванов, С. А. Цветков, Е. Н. Трубецкой, Г. А. Рачинский, П. Б. Мансуров, Л. А. Тихомиров, А. С. Мамонтова, Д. А. Хомяков, протоиерей Иосиф Фудель). В. В. Розанов, который был в гуще и петербургских, и московских кругов, лиц и связей, едкий в своих оценках, тем не менее писал об отце Павле: «Это — Паскаль нашего времени. Паскаль нашей России, который есть в сущности, вождь всего московского молодого славянофильства, и под воздействием которого находится множество умов и сердец в Москве и в Посаде, и в Петербурге. Кроме колоссального образования и начитанности, горит самым энтузиазмом к истине. Знаете, мне порою кажется, что он–святой: до того исключителен… Я думаю и уверен в тайне души, — он неизмеримо еще выше Паскаля, в сущности–в уровень греческого Платона, с совершенными необыкновенностями в умственных открытиях, в умственных комбинациях или вернее в прозрениях»

[33].

Особенно близко П. А. Флоренский был связан с «Обществом памяти Вл. С. Соловьева», с новоселовским «Кружком ищущих христианского просвещения» и издательством «Путь».

Революция не явилась неожиданностью для П. А. Флоренского. Более того, он много писал о духовном кризисе возрожденческой цивилизации, часто говорил о надвигавшемся крушении России из-за потери духовных и национальных устоев.

Но «в то время, когда вся страна бредила революцией, а также и в церковных кругах возникали одна за другою, хотя и эфемерные, церковно–политические организации, отец Павел оставался им чужд — по равнодушию ли своему вообще к земному устроению, или же потому, что голос вечности вообще звучал для него сильнее зовов временности… Потому он не был потрясен и тем изменением отношения Церкви и государства, которое наступило после революции. Он оставался внутренне свободным от государства, от которого ни до, ни после революции он ничего не искал, одинаково чуждый всякого раболепства, как перед начальством сверху, так и снизу. Можно сказать, не боясь парадокса, что отец Павел прошел через нашу катастрофическую эпоху, духовно как бы ее не заметив, словно не обратив внимания на внешнюю ее революционность. Это равнодушие выражалось и в его лояльности «повиновения всякой власти», парадоксальном священнокнутии»

[34]. Это свидетельство можно подтвердить словами самого Флоренского из «Автобиографии» 1927 года: «По вопросам политическим мне сказать почти нечего. По складу моего характера, роду занятий и вынесенному из истории убеждению, что исторические события поворачиваются совсем не так, как их направляют участники, я всегда чуждался политики и считал, кроме того, вредным для организации общества, когда люди науки, призванные быть беспристрастными экспертами, вмешиваются в политическую борьбу. Никогда в жизни я не состоял ни в какой политической партии»

[35]. Конечно, нельзя представлять дело так, будто Флоренский был столь наивен, что не понимал, какие испытания ему и Церкви предстоит претерпеть в условиях нового общественного порядка. Фигура известного священника, профессора Московской Духовной Академии и редактора крупнейшего богословского журнала не могла не вызывать самых различных, в том числе и злобных, оценок в обществе, где только что формально было провозглашено отделение церкви от государства, а на деле начато одно из самых жестоких и планомерных гонений на верующих, вплоть до их полного физического уничтожения «как контрреволюционного класса». В «Автобиографии» 1927 года, накануне своей первой ссылки, П. А. Флоренский писал: «Хотя в порядке личного сочувствия, мне не может быть не жаль людей, попадающих в связи с вопросами религии в тяжелые условия, но в порядке историческом считаю для религии выгодным и даже необходимым пройти через трудную полосу истории, и не сомневаюсь, что эта полоса послужит религии лишь к укреплению и очищению»

[36]. Данные убеждения привели отца Павла на позиции действительной политической лояльности к советской власти при непрекращающемся идейном противостоянии.

Почему же отец Павел не эмигрировал вместе со значительной частью русской интеллигенции и духовенства? Думается, лучший ответ на это дал все тот же С. Н. Булгаков, вполне испытавший горечь насильственного изгнания: «Сам уроженец Кавказа, он нашел для себя обетованную землю у Троицы Сергия, возлюбив в ней каждый уголок и растение, ее лето и зиму, ее весну и осень. Не умею передать словами то чувство родины, России, великой и могучей в судьбах своих, при всех грехах и падениях, но и в испытаниях своей избранности, как оно жило в отце Павле. И, разумеется, это было не случайно, что он не выехал за границу, где могла, конечно, ожидать его блестящая научная будущность, и, вероятно, мировая слава, которая для него и вообще, кажется, не существовала. Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать, слишком неумолимо говорили об этом судьбы родины, сверху донизу от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв насилия власти. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал… родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление».

[37]В течение целого ряда лет отец Павел продолжал церковную деятельность. 9 (22) марта 1918 года он был приглашен принять участие в работе отдела Поместного Собора Русской Православной Церкви о духовно–учебных заведениях по вопросу о типах пастырских училищ. В этом выразилась высокая оценка высшей церковной властью ученой и педагогической деятельности отца Павла. В 1917–1919 годах еще продолжалось чтение лекций в Академии. После закрытия Академии в ТроицеСергиевой Лавре она продолжала неофициальное существование в Москве, сначала в Даниловском, затем в Петровском монастырях и на частных квартирах. Отец Павел был в числе немногих профессоров, кто поддерживал существование Академии в 20–е годы. Кроме того, с 1917 года он читал циклы религиозно–философских лекций в различных московских обществах, по существу развивая академические курсы. Сохранился целый курс лекций отца Павла в Московской Духовной Академии за 1921 год.

Священник Павел Флоренский был одним из первых среди лиц духовного звания, кто, служа Церкви, стал работать в советских учреждениях. Никогда при этом он не изменял ни своим убеждениям, ни священному сану, записав себе в назидание в 1920 году: «Из убеждений своих ничем никогда не поступаться. Помни, уступка ведет за собой новую уступку, и так — до бесконечности». До тех пор, пока это было возможно, то есть до 1928 года, отец Павел во всех советских учреждениях работал, не снимая подрясника, тем самым открыто свидетельствуя, что он — православный священник. Это странное сочетание советского учреждения и «ученого попа» более всего и поражало секуляризованный мир в 20–е годы, вызвав целый ряд маловразумительных воспоминаний, испещренных ошибками.

Вопрос о том, участвовать или нет в культурном строительстве после 1917 года, отец Павел решал исходя из того, что он ощущал нравственный долг и призвание в сохранении основ духовной культуры для будущих поколений. В письме к наследнице имения Абрамцево А. С. Мамонтовой от 30 июля 1917 года отец Павел писал: «Все то, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы уже не попрежнему, вяло и с оглядкой, а, наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к святой Руси· Все то, что Вам дорого в Абрамцеве, воссияет с силой, с какой оно никогда еще не сияло, потому что наша интеллигенция всегда была на /

2, /з, Ли так далее нигилистичной, и этот нигилизм надо было изжить, как надо бывает болезни пройти через кризис. Я уверен, что худшее еще впереди, а не позади, что кризис еще не миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с XVII века».

[38]Убеждая других «не оставлять корабля», с которого пролеткультовцы стремились сбросить духовные ценности, отец Павел сам показал в этом пример. 22 октября 1918 года он вошел в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице–Сергиевой Лавры и был назначен ученым секретарем и хранителем Ризницы. Кроме него в Комиссии состояли Ю. А. Олсуфьев, И. Е. Бондаренко, Н. Д. Протасов, М. В. Боскин, П. Н. Каптерев, Т. Н. Александрова–Дольник, С. Н. Дурылин, С. П. Мансуров (впоследствии священник), М. В. Шик (впоследствии священник).

В результате деятельности Комиссии было описано огромное историко–художественное богатство Лавры и спасено от разграбления церковное и национальное достояние неизмеримой духовной и материальной ценности. Комиссия подготовила условия для осуществления декрета «Об обращении в музей историко–художественных ценностей Троице–Сергиевой Лавры» от 20 апреля 1920 года, подписанного Председателем Совнаркома В. И. Лениным.

Отцу Павлу принадлежит совершенно особая роль в сохранении мощей Преподобного Сергия, когда в 1920 году они оказались в ведении Сергиевского музея и предполагалось их перемещение «в один из московских музеев», то есть уничтожение. В эти же годы отец Павел одним из первых развивает идею «живого музея», требуя сохранения каждого предмета в той среде и связях, при которых он возникает и живет. Отстаивая идею живого музея, отец Павел считал необходимым для Церкви и духовной культуры России сохранить именно как действующие монастыри Троице–Сергиеву Лавру (явление русской идеи) и Оптину пустынь (могучий соборный в России возбудитель духовного опыта) и делал для этого то, что было тогда ему возможно. Конечно, в условиях 20–х и тем более последующих годов попытка сохранить монастыри как живые очаги духовной культуры–с признанием за их современными насельниками творческой преемственности и родства с их духовными предками — была обречена, но это была жертвенная попытка, исполненная любви и благодарности к истинным стражам духовной культуры.

В 20–е годы, в самый разгул кампаний по вскрытию мощей и изъятию и уничтожению икон, П. А. Флоренский пишет работу «Иконостас», в которой показывает духовную связь между святым, его нетленным телом, мощами, и иконой. В работах «Иконостас» и «Обратная перспектива» отец Павел отстаивает онтологическое превосходство иконы над светской живописью и ее общекультурную ценность. Во время массовой кампании переименования (городов, улиц и даже личных имен и фамилий), конечной целью которой было разрушение исторической и религиозной преемственности, отец Павел пишет работу «Имена». В этой работе раскрывается духовный смысл наименования как выявления сущности личности и предмета, как способа познания типов, законов духовной реальности.

В 1921 году П. А. Флоренский был избран профессором Высших художественно–технических мастерских (ВХУТЕМАС). В период зарождения и расцвета футуризма, конструктивизма, техницизма он отстаивал ценность и значимость общечеловеческих форм культуры, наполненных духовным смыслом. Он был убежден, что деятель культуры призван раскрыть существующую духовную реальность. Другой взгляд, согласно которому художник и вообще деятель культуры сам организует что хочет и как хочет (субъективный и иллюзионистический взгляд, на искусство и на культуру), в конечном итоге ведет к обессмысливанию и разрушению культуры и человека (см. работы «Анализ пространственности и времени в художественно–изобразительных произведениях», «Обратная перспектива», «Иконостас», «У водоразделов мысли»). Однако П. А. Флоренский был решительно против того, чтобы представлять культуру саму по себе как первичный и самодовлеющий мир ценностей. В пределах самой культуры нет критериев выбора. Нельзя, оставаясь верным культуре, принимать одно и отвергать другое. Для определения ценностей нужно выйти за пределы культуры и найти критерий, высший по отношению к ней. Таким критерием отец Павел полагал религиозный культ как единство небесного и земного, умного и чувственного, духовного и телесного, Бога и человека («философия культа»). Оставаясь замкнутыми в культуре, мы будем вынуждены принимать ее всю целиком и должны тогда обожествить ее и считать критерием всех ценностей, кроме того, в ней самой мы должны обожествить себя как деятелей и носителей культуры. Поскольку культура ядром своим и корнем имеет религиозный культ, постольку в деятельности литургической отец Павел видел сердцевину всей деятельности человека вообще, которая подчинена единой цели — очищению человека от грехов для жизни вечной.

В целом ряде работ 20–х годов отец Павел развивает мысль о том, что культ человека (человекобожие), не ограниченного в деятельности и правах высшими, надчеловеческими духовными ценностями религиозного культа, неизбежно приводит в области культуры к разрушительному смешению добра и зла, в области искусства–к культу крайнего индивидуализма, в области науки — к культу оторванного от жизни знания, в области хозяйства–к культу хищничества, в области политики — к культу личности. Отец Павел отстаивал перед секуляризованным миром духовную значимость православной культуры как лучшего выражения общечеловеческих ценностей. Без такого осмысления невозможно было бы в 20–е и последующие годы бороться за физическое сохранение монастырей, храмов, икон и утвари для последующей жизни Церкви.

Задача культуры — борьба с законом падшего мира, который отец Павел определял как закон энтропии, всеобщего уравнивания, смерти — Хаос. Миру противостоит закон эктропии, жизни — Логос. Культура свою задачу может осуществить только раскрывая высшие ценности религиозного культа. Совершенно очевидно, что отец Павел в доступной для того времени форме на философском языке говорит о том, что в борьбе Христа (Логос) и антихриста (Хаос) культура должна быть на стороне Христа.

[39]С середины 20–х годов отец Павел, не прекращая своего религиозно–философского творчества, переходит на исследовательскую работу в систему Главэлектро ВСНХ РСФСР. Он избрал прикладную физику, отчасти потому, что это диктовалось практическими нуждами страны в связи с планом ГОЭЛРО, отчасти потому, что довольно скоро стало ясно: не только служить как священнику или сохранять духовную культуру, но и заниматься теоретической физикой, как он ее понимал, ему не дадут. П. А. Флоренский создал отдел материаловедения в Государственном экспериментальном электротехническом институте, сделал ряд открытий и изобретений в различных областях науки и техники. Из научных работ того времени выделяются обобщающим характером книги «Диэлектрики и их техническое применение» (1924), «Карболит. Его производство и свойства» (1928), «Курс электротехнического материаловедения» (1932), статьи в Технической энциклопедии (1927–1933).

«В научном облике отца Павла, — писал С. Н. Булгаков, — всегда поражало полное овладение предметом, чуждое всякого дилетантизма, а по широте своих научных интересов он является редким и исключительным полигистром, всю меру которого даже невозможно определить… Здесь он более всего напоминает титанические образы Возрождения: Леонардо да Винчи и др., может быть, еще Паскаля, а из русских же больше всего В. В. Болотова»

[40]. Авторитет П. А. Флоренского как ведущего специалиста в области электротехники был столь велик, что после ссылки 1928 года он не только продолжал возглавлять отдел материаловедения ГЭЭИ, но и был назначен помощником директора Всесоюзного энергетического института по научной части (1930), избран в члены президиума бюро по электроизолирующим материалам Всесоюзного энергетического комитета (1931), включен в Комиссию по стандартизации научно–технических обозначений, терминов и символов при Совете Труда и Обороны СССР (1932). П. А. Флоренский участвовал в первой (1929) и второй (1931) всесоюзных конференциях по электроизолирующим материалам.

Занимаясь громадной научно–технической и организационной деятельностью, П. А. Флоренский в 20–е годы продолжал обдумывать пути синтеза математического, физического, художественно–философского и религиозного мышления. В 1929 году он пишет В. И. Вернадскому о существовании пневмотосферы — особо стойких вещественных образований, проработанных духом и вовлеченных в круговорот духовной культуры.

[41]В связи с работой в системе Наркомпроса и Главэлектро, а также потому, что его личность вызывала интерес, П. А. Флоренскому приходилось встречаться с целым рядом государственных, партийных и общественных лиц. Рассказы о таких встречах носят преувеличеннолегендарный характер. По воспоминаниям разных лиц, отец Павел встречался с В. Куйбышевым, Л. Троцким, Н. Бухариным. Можно предполагать, что он встречался также с А. Луначарским, Н. Троцкой, Е. Пешковой; с Л. Каменевым он был знаком, так как учился в одной с ним гимназии.

Та систематическая травля, которой П. А. Флоренский подвергался в течение 15 лет (1918–1933) за свою культурную и научную деятельность, может быть понята и оценена только в связи с тем, что конечный смысл этой деятельности был религиозный, или, как тогда писали, «идеалистический», и эта деятельность справедливо оценивалась как продолжение служения Церкви. Начало травле отца Павла было положено в 1918–1920 годах, когда деятельность Комиссии по охране Лавры пытались представить как контрреволюционную попытку создания «православного Ватикана». Следующим поводом для «критики» явилось преподавание во ВХУТЕМАСе: Флоренский обвинялся в создании «мистической и идеалистической коалиции» с В. А. Фаворским. Наиболее же жестокой травле П. А. Флоренский был подвергнут за истолкование им теории относительности в книге «Мнимости в геометрии» (М., 1922). В этой книге он из теории относительности выводит возможность конечной Вселенной, когда Земля и человек становятся средоточием творения. «Земля из ничтожной пылинки мироздания превращается в центр Вселенной, ибо является и астрономическим и духовным ее центром», — говорилось в единственной положительной рецензии.

Совершенно очевидно, что судьба отца Павла была предопределена его верой в Христа и саном священника Православной Церкви, религиозно–философским мировоззрением и тем своеобразным положением, которое он занимал в обществе. В мае 1928 года ОГПУ провело масштабную операцию в Сергиевом Посаде и его окрестностях: арестовало и перевезло в Бутырки большую группу верующих — служителей церкви и мирян. Это был удар по церкви, уже основательно обескровленной, и по остаткам дворянского сословия, в том числе высшей аристократии, которые спасались возле Троице–Сергиевой Лавры, как во все времена спасались люди в храмах от последней погибели.

Перед этим прогремела «артподготовка»: газеты и журналы печатали из номера в номер обличительные, гневные памфлеты и фельетоны об окопавшихся в Сергиевом «черносотенцах под Москвой!», о том, что «Троице–Сергиева Лавра — убежище бывших князей, фабрикантов и жандармов!», «Шаховские, Олсуфьевы, Трубецкие и др. ведут религиозную пропаганду!»* Общественное мнение было подготовлено. Заработали «органы», машина ОГПУ.

Никакого обвинения заключенному П. А. Флоренскому предъявлено не было. 25 мая он дал такие показания на допросе: «Фотокарточка Николая II хранится мною как память Епископа Антония. К Николаю я отношусь хорошо, и мне жаль человека, который по своим намерениям был лучше других, но который имел трагическую судьбу царствования. К соввласти я отношусь хорошо и веду исследовательские работы, связанные с военным ведомством секретного характера. Эти работы я взял добровольно, предложив эту отрасль работы. К соввласти я отношусь как к единственной реальной силе, могущей провести улучшение положения массы. С некоторыми мероприятиями соввласти я не согласен, но безусловно против какой-либо интервенции, как военной, так и экономической. Никаких разговоров с кем-либо о тех мероприятиях, с которыми я не согласен, я не вел».

[42]Дело «прокручивалось» быстро и «скопом»: 8 июня судьба всех арестованных, содержавшихся в Бутырках, была решена. В протоколе заседания Особого совещания при коллегии ОГПУ Флоренский идет под номером 25: «Из-под стражи освободить, лишив права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростовена–Дону, означенных губерниях и округах с прикреплением к определенному месту жительства, сроком на три года».

14 июля отец Павел отправляется в Нижний Новгород, выбранный им как место жительства.

Ссылка была недолгой. По ходатайству Е. П. Пешковой последовало новое постановление Особого совещания: «Досрочно от наказания освободить, разрешив свободное проживание по СССР». Уже в сентябре он вернулся домой.

Обстановка в Москве в это время была такая, что отец Павел говорил: «Был в ссылке, вернулся на каторгу».

В феврале 1933 года П. А. Флоренский был вновь арестован. Предъявленное обвинение ставило ему в вину участие в контрреволюционной организации, состоявшей из монархиствующих и кадетских элементов и пытавшихся создать республиканское правительство, опирающееся на Православную Церковь. Следствие сопровождалось применением мер физического воздействия на арестованных для получения вымышленных показаний.

26 июля 1933 года П. А. Флоренский был осужден особой тройкой на 10 лет исправительно–трудовых лагерей и 13 августа отправлен по этапу в восточносибирский лагерь «Свободный». 1 декабря 1933 года он прибыл в лагерь и был определен работать в научноисследовательском отделе управления БАМЛАГа. Вскоре, 10 февраля 1934 года, он был направлен в Сковородино на опытную мерзлотную станцию. Это случилось благодаря одному (неизвестному нам) человеку, который вспоминает: «Меня судьба столкнула с Флоренским при весьма скорбных обстоятельствах. Было известно, что С. Булгаков эмигрировал, а Флоренский преподает гдето математику и ходит на лекции в рясе–так в 20–е годы говорили в Москве. И вот в 1934 году, когда я работал в плановом отделе на строительстве дороги в «Свободном», пригнали этап. Просматривая список, наткнулся на фамилию «Флоренский». Сначала — никаких ассоциаций: все, что с ним было связано, все кануло в вечность, все это было в другом мире. Смотрю–математик. Только, когда он вошел, догадался, что это тот самый Флоренский. Спросил его об этом, он коротко подтвердил. Я пытался расспрашивать (что-то насчет Москвы и его участи), но он отмалчивался, был угрюм и явно не хотел разговаривать с посторонним человеком. Мне это было понятно. Я устроил его на метеостанцию в пос. Сковородино, надеясь как-то оградить от общелагерной жизни». Здесь, на станции, П. А. Флоренский проводил исследования, которые впоследствии легли в основу книги его сотрудников Н. И. Быкова и П. Н. Каптерева «Вечная мерзлота и строительство на ней» (1940).

В конце июля и начале августа 1934 года благодаря помощи Е. П. Пешковой в лагерь смогли приехать жена Анна Михайловна и младшие дети: Ольга, Михаил, Мария (в это время старшие сыновья Василий и Кирилл были в геологических экспедициях). Семья приехала не только для свидания. Поступило предложение Чехословацкого правительства договориться с правительством СССР об освобождении П. А. Флоренского и выезде его в Чехословакию. Однако для начала официальных переговоров необходим был положительный ответ самого отца Павла. Он ответил решительным отказом, просил прекратить все хлопоты и, сославшись на апостола Павла, сказал, что надо быть довольным тем, что есть.

Во время пребывания семьи в Сковородино, П. А. Флоренский был помещен в изолятор лагеря «Свободный», а 1 сентября отправлен со спецконвоем в Соловецкий лагерь. Сам он так описал этот перевод в письме из Кеми 13 октября 1934 года: «Дорогая Аннуля, весьма беспокоюсь о вас, т. к. 2 месяца не знаю ничего, а к тому же вы были в дороге. Писать мне было нельзя, да и нечего, т. к. я не знал ничего определенного. 16 авг. выехал из Рухлово, — с 17 по 1 сент. сидел в изоляторе в Свободном, с 1 по 12 ехал со спецконвоем на Медвежью гору, с 12 сент. по 12 окт. сидел в изоляторе на Медв. горе, а 13 приехал в Кемь, где нахожусь сейчас. По приезде был ограблен в лагере при вооруж. нападении и сидел под тремя топорами, но как видишь спасся, хотя лишился вещей и денег; впрочем, часть вещей найдена, все это время голодал и холодал. Вообще было гораздо тяжелее и хуже, чем мог себе представить, уезжая со станции Сковородинской. Должен был ехать в Соловки, что было бы неплохо, но задержан в Кеми и занимаюсь надписыванием и заполнением учетных карточек. Все складывается безнадежно тяжело, но не стоит писать.

[43] Никаких общих причин к моему переводу не было, и сейчас довольно многих переводят на север».

[44]Несчастья, обрушившиеся на П. А. Флоренского, не обошли стороной и его уникальную библиотеку, в которую к тому времени влились собрания книг В. В. Розанова, профессоров Академии И. Корсунского, И. Беляева, Ф. Андреева, а также много книг, подаренных самыми разными деятелями культуры. Узнав об этом в лагере, Флоренский весной 1934 года писал начальнику строительства БАМЛАГа: «Вся моя жизнь была посвящена научной и философской работе, причем я никогда не знал ни отдыха, ни развлечений, ни удовольствий. На это служение человечеству шли не только все время и все силы, но и большая часть моего небольшого заработка — покупка книг, фотографирование, переписка и т. д. В результате, достигнув возраста 52 лет, я собрал материалы, которые подлежат обработке и должны были дать ценные результаты, т. к. моя библиотека была не просто собранием книг, а подбором к определенным темам, уже обдуманным. Можно сказать, что сочинения были уже наполовину готовы, но хранились в виде книжных сводок, ключ к которым известен мне одному. Кроме того, мною были подобраны рисунки, фотографии и большое количество выписок из книг. Но труд всей жизни в настоящее время пропал, так как все мои книги, материалы, черновые и более или менее обработанные рукописи взяты по распоряжению ОГПУ. При этом взяты книги не только мои личные, йо и моих сыновей, занимающихся в научных институтах, и даже детские книги, не исключая учебных пособий. При осуждении моем, бывшем 26 июля 1933 года ППОГПУ Московской области, конфискации имущества не было, и поэтому изъятие моих книг и результатов моих научных и философских работ, последовавшее около месяца тому назад, было для меня тяжелым ударом […], уничтожение результатов работы моей жизни для меня гораздо хуже физической смерти»

[45].

15 ноября 1934 года П. А. Флоренский был направлен в Соловецкий лагерь. Его определили работать на лагерном заводе йодной промышленности, где он занимался проблемой добычи йода и агар–агара из морских водорослей и сделал более десяти запатентованных научных открытий и изобретений. Сначала он жил в общих бараках «Кремля» (так называли монастырь), затем в 1935 году его перевели в Филиппову пустынь (1,5 км от монастыря). Здесь, на месте пустынных подвигов своего покровителя, святого Филиппа, отец Павел проходил последние испытания перед тем, как предстать Богу в мученическом венце.

«Позавчера мне минуло 54 года, — писал он 24 января 1935 года. — Просматривая свое сердце, могу сказать, что никакого нет у меня гнева и злобы, пусть каждый радуется, как может». «Свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее. Внутренно сознаешь его непреложность и всеобщность, но при столкновении с действительностью в каждом частном случае бываешь поражен, как чем-то неожиданным и новым» (из письма от 13 февраля 1937 года).

Летом 1937 года началась реорганизация Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) в Соловецкую тюрьму (СТОН). П. А. Флоренский был вновь переведен в общие бараки, находившиеся на территории монастыря. «В общем все ушло (все и все), — писал он в одном из последних писем от 3–4 июня 1937 года. — Последние дни назначен сторожить по ночам в б. йодпроме произведенную нами продукцию. Тут можно было бы заниматься (сейчас пишу письма, например), но отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не располагает к занятиям, и ты видишь по почерку, даже письмо писать окоченевшими руками не удается… Вот уже б час. утра. На ручей идет снег, и бешеный ветер закручивает снежные вихри. По пустым помещениям хлопают разбитые форточки, завывает от вторжения ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий».

В конце июня 1937 года в Соловецком лагере производятся массовые расстрелы заключенных на Секирной горе. «В одну из тех ночей исчезли из лагеря (примерно 17–19 июня) П. А. Флоренский и Л. С. Курбас» (сообщение И. Л. Кагана)

[46]. А. Г. Фаворский, который в октябре — ноябре 1937 года виделся с П. А. Флоренским в лагере, писал: «Ваш дедушка Флоренский на Соловках был самый уважаемый человек — гениальный, безропотный, мужественный философ, математик и богослов. Мое впечатление о Флоренском, да это и всех заключенных мнение, бывших с ним, — высокая духовность, доброжелательное отношение к людям, богатство души. Все то, что облагораживает человека».

[47]25 ноября 1937 года П. А. Флоренский постановлением особой тройки УНКВД по Ленинградской области был приговорен к высшей мере наказания «за проведение контрреволюционной пропаганды». 8 декабря он был расстрелян

[48].

П. А. Флоренский был реабилитирован дважды — в 1958 и 1959 годах–ввиду отсутствия «доказательств виновности в антисоветской деятельности» и «за отсутствием состава преступления».

В одном из последних писем Флоренского с Соловков к сыну Кириллу от 21 февраля 1937 года подводится итог его многогранной деятельности: «Что я делал всю жизнь? — Рассматривал мир как единое целое, как единую картину и реальность, но в каждый момент или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению, в определенной плоскости и старался понять строение мира по этому, на данном этапе меня занимающему признаку. Плоскости разреза менялись, но одна не отменяла другой, а лишь обогащала. Отсюда — непрестанная диалектичность мышления (смена плоскостей рассмотрения), при постоянстве установки на мир, как целое».

В столкновении двух типов культуры (возрожденческого и средневекового) были заложены трагические начала жизни и творчества П. А. Флоренского. Свое собственное мировоззрение он считал соответствующим стилю исторического русского средневековья ХІѴ–ХѴ веков. Сложившись как мыслитель и ученый при сопряжении культур светской и церковной, П. А. Флоренский предупреждал о гибельности бездуховного пути культуры. В то время, когда Флоренский писал об этом, казалось невероятным, что уже XX век приведет культуру, да и все человечество к возможности самоуничтожения.

Трагична не только судьба Флоренского, трагично время, в которое он жил, культура, которая оказалась неспособной вместить в себя такого мыслителя, священника и ученого. «Оглядываясь назад, я вижу, что у меня никогда не было действительно благоприятных условий работы, частью по моей неспособности устраивать свои личные дела, частью по состоянию общества, с которым я разошелся лет на 50, не менее, — забежал вперед, тогда как для успеха допустимо забегать вперед не более, чем на 2–3 года» (из письма от 2 апреля 1937 года с Соловков).

И все же Павел Александрович Флоренский верил, что чаемое им время настанет. «Я научился благодушию, — писал он в 1924 году, — когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ведется Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня. Ну и самая история убеждает вдобавок, что мировоззрение уже вступило на новый путь и что потому «моему» принадлежит победа, которая будет достигнута и без меня, так что мое личное участие в этом деле есть обстоятельство третьестепенное. Немного раньше, немного позже, немного так, немного иначе — но волновавшие меня ощущения будут выражены и определят собою характер будущего знания. Теперь я в этом уверен»

[49].

Игумен Андроник (Трубачев Л. С.)

Флоренский П. А. [Автореферат]

Биографические сведения

Родился 9–го января 1882 г. в м[естечке] Евлах Елизаветпольской г[убернии], где отец его строил тогда Закавказскую ж[елезную] д[орогу]. Детство провел в Тифлисе и главным образом в Батуме. Учился во 2–й Тифлисской классической гимназии и окончил там курс в 1900–м г. Дальнейшее образование получил на физико–математическом факультете Московского университета, по математическому отделению. В 1904 г. окончил здесь курс, специализировавшись по чистой матема тике, и был оставлен при кафедре. Кандидатское сочинение писал на самостоятельно намеченную тему «Об особенностях плоских кривых, как местах нарушений непрерывности»; это сочинение предполагалось сделать частью работы общефилософского характера «Прерывность, как элемент мировоззрения». В университете Флоренский] работал преимущественно в атмосфере идей теории функций действительного переменного и Н. В. Бугаева и под дружеским покровительством Н. Е. Жуковского. Параллельно с занятиями математикой и физикой шло изучение философии на историкофилологическом факультете у С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина. В 1904 г. Флоренский] поступил студентом в Московскую Духовную Академию и с этого времени поселился в Сергиевском Посаде. В Академии он занимался дисциплинами, необходимыми ему в разработке общего мировоззрения, — философскими, филологическими, археологическими, историей религии, и отчасти продолжал работы математические. Будучи на IV курсе, был избран на кафедру истории философии, которую затем занимал с осени того же 1908 года в качестве и [сполняющего] должность] доцента, а с 1911э[кстра]о[рдинарного] профессора], по защите на степень магистра диссертации «О духовной истине».

Лекции его и семинарии были посвящены преимущественно вопросам истории мировоззрения. Параллельно с занятиями философскими Флоренский] работал и отчасти преподавал в области математики и физики. В 1911 г. принял священный сан, не занимая приходской должности. С 1911 по 1917 г. Флоренский] редактировал академический орган «Богословский Вестник», которому старался придать исторический характер и в котором опубликовал ряд документов, освещающих историю мировоззрения и школы в XVIII и XIX вв. С 1917 г. Флоренский] читал лекции физического и математического характера в педагогическом Сергиевском институте и разработал курсы по методике геометрии, энциклопедии математики и др. Вместе с тем, состоя сотрудником Музейного отдела, он разрабатывал методику эстетического анализа и описания предметов древнего искусства, для чего привлек данные технологии и геометрии. В результате этих занятий был написан ряд докладов и составлен ряд описей, изданных лишь частично.

Мировоззрение

Свою жизненную задачу Флоренский] понимает как проложение путей к будущему цельному мировоззрению. В этом смысле он может быть назван философом. Но в противоположность установившимся в новое время приемам и задачам философского мышления, он отталкивается от отвлеченных построений и от исчерпывающей, по схемам, полноты проблем. В этом смысле его следует скорее считать исследователем. Широкие перспективы у него всегда связаны с конкретными и вплотную поставленными обследованиями отдельных, иногда весьма специальных, вопросов. Вследствие этого, развиваемое им мировоззрение строится контрапунктически, из некоторого числа тем миропонимания, тесно сплоченных особою диалектикою, но не поддается краткому систематическому изложению. Построение его — характера органического, а не логического, и отдельные формулировки не могут обособляться от конкретного материала. Руководящая тема культурно–исторических воззрений Флоренского] отрицание культуры, как единого во времени и в пространстве процесса, с вытекающим отсюда отрицанием эволюции и прогресса культуры. Что же касается до жизни отдельных культур, то Флоренский] развивает мысль о подчиненности их ритмически сменяющимся — типам культуры средневековой и культуры возрожденской. Первый тип характеризуется органичностью, объективностью, конкретностью, самособранностью, а второй — раздробленностью, субъективностью, отвлеченностью и поверхностностью. Ренессансовая культура Европы, по убеждению Флоренского], закончила свое существование к началу XX в., и с первых же годов нового столетия можно наблюдать по всем линиям культуры первые ростки культуры иного типа.

Свое собственное мировоззрение Флоренский] считает соответствующим по складу стилю ХІѴ–ХѴ вв. русского средневековья, но предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к средневековью. Основным законом мира ФлоренскийJ считает второй принцип термодинамики — закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос — начало эктропии

[50]. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству — смерти.

Всякая культура представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, принимаемой за основную и безусловную, т. е. служит некоторому предмету веры. Первые преломления этой веры в неотъемлемых функциях человека определяют углы зрения на области, связанные с этими функциями, т. е. на все бытие, как оно соотнесено с человеком. Эти углы — категории, но не отвлеченные, а конкретные (сравни каббалу);

[51] проявление их действием есть культ. Культура, как свидетельствуется и этимологией, есть производное от культа, т. е. упорядочение всего мира по категориям культа. Вера определяет культ, а культ — миропонимание, из которого далее следует культура.

Натуралистическому этическому монизму при метафизическом дуализме Флоренский] противопоставляет этический дуализм при метафизическом монизме; отсюда — борьба с пронизавшими все общество испарениями манихейства, гностицизма, богумильства и проч[ее].

[52]Та же позиция Ф [лоренского] и в теории знания. Иллюзионизму, субъективизму и психологизму он противополагаеі реализм как убеждение в транссубъективной реальности бытия: бытие непосредственно открывается знанию. Восприятия не субъективны, а субъектньт, т. е. принадлежат субъекту, хотя и лежат вне его. Иначе говоря, в знании сказывается подлинная расширенность субъекта и подлинное соединение его энергии (в смысле терминологии XIV в.) с энергией познаваемой реальности. Но с другой стороны, в противоположность общелринимаемой или общежелаемой единой, замкнутой в себе системе знания (французский и особенно германский стиль мысли) Флоренский], примыкая к стилю мысли англо–американскому и в особенности — восточному, считает всякую систему связною не логически, а лишь телеологически и видит в этой логической обрывочности (фрагментарности) и противоречивости неизбежное следствие самого процесса познавания, как создающего на низших планах модели и схемы, а на высших — символы. Языки символики есть одна из существенных проблем теории знания.

Строение познающего разума выше логики и потому содержит основное противоречие двух конститутивно присущих ему тенденций; приблизительно одно и то же, назвать ли его бытие и смысл, остановкою и движением, конечностью и бесконечностью, законом тождества (разумея законы тождества, противоречия и исключенного третьего) и закон [ом] достаточного основания. Так как без совместного наличия обеих тенденций не может разум действовать, то всякое действие разума существенно антиномично, и все построения его держатся лишь силою противоборствующих и взаимоисключающих начал. Непреложная истина — это та, в которой предельно сильное утверждение соединено с предельно же сильным его отрицанием, т. е. — предельное противоречие: оно непреложно, ибо уже включило в себя крайнее его отрицание. И поэтому все то, что можно было бы возразить против непреложной истины, будет слабее этого, в ней содержащегося отрицания. Предмет, соответствующий этой последней антиномии, и есть, очевидно, истинная реальность и реальная истина. Этот предмет, источник бытия и смысла, воспринимается опытом.

Мировоззрение Ф [лоренского] сформировалось главным образом на почве математики и пронизано ее началами, хоть и не пользуется ее языком. Поэтому для Флоренского] наиболее существенным в познании мира представляется всеобщая закономерность, как функциональная связь, но понимаемая, однако, в смысле теории функций и аритмологии

[53]. В мире господствует прерывность в отношении связей и дискретность в отношении самой реальности. Неприемлемое позитивизмом и кантианством как нарушающее непрерывность, тем не менее закономерно и соответствует функциям прерывным, многозначным, распластывающимся, не имеющим производной и проч[ее]. С другой стороны, дискретность реальности ведет к утверждению формы или идеи (в платоноаристотелевском смысле), как единого целого, которое «прежде своих частей» и их собою определяет, а не из них слагается. Отсюда — интерес к интегральным уравнениям и к функциям линий, поверхностей и проч [ее]; отсюда же, в другую сторону, — пифагорейский уклон и стремление понять число как форму. А в связи с представлением о многослойности реальности и недоступности одних слоев другим (условная трансцендентность–стремление дать наглядную модель мнимостей.

[54]В отношении пространства и времени у Флоренского] — своеобразный атомизм. Борьба с кантовским понятием пространства и сознание условности и недостаточной гибкости не–евклидовских проективных пространств направили интерес Ф [лоренского] к пространствам не–проективным и к топологии

[55]. Именно на этой почве в значительной мере сложились его эстетические взгляды (курсы лекций по «анализу пространственности в изобразительном искусстве», читавшиеся в Высш[их] Худ [ожественных] Мастерских).