Психология детства

Издательский центр «Академия»

129336, Москва, ул. Норильская, 36.

Тел. 475-28-10,474-94-54

Отпечатано с готовых диапозитивов

на ИПП «Уральский рабочий»

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

До последнего времени в истории отечественной психологии оставались страницы, которые по различным причинам открывать было не принято. Как результат этого, имена многих ученых оказались «забытыми» и тогда казалось, что навсегда… Но времена меняются, и сегодня мы вновь говорим о тех; чьи труды составляют золотой фонд психологической науки.

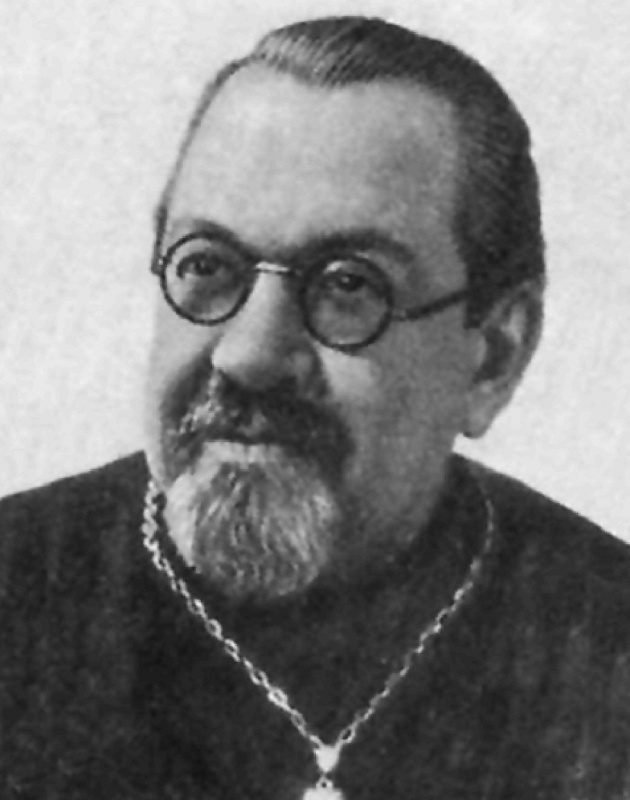

Среди «забытых» и возвращенных имен — светлое имя профессора В. В. Зеньковского, психолога и педагога, богослова и философа.

Василий Васильевич Зеньковский (1881—1962) родился и вырос на Украине, в семье, где сохранились лучшие традиции дворянской культуры и духовные традиции семьи деда-священника.

После окончания Киевского университета молодой ученый специализировался в области психологии. В 1915 году он защитил в московском Психологическом институте им. Л. С. Щукиной, созданном его учителем проф. Г. И. Неплановым, докторскую диссертацию и был избран экстраординарным профессором по кафедре философии Киевского университета.

Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война полностью изменили жизнь ученого. Он занял пост министра исповеданий в Украинском правительстве и в 1919 году был вынужден покинуть Россию.

Затем последовали годы преподавательской деятельности в Белграде, в Пражском педагогическом институте, а с 1962 года — в Парижском Богословском институте имени Сергия Радонежского, где Зеньковский возглавлял кафедру философии. В 1942 году митрополитом Евлочием (Георгиевским) ученый был рукоположен в иереи и причислен к русской введенской церкви в Париже.

Подробное рассмотрение научного наследия профессора В. В. Зеньковского предполагает самостоятельное издание, здесь же следует назвать только наиболее крупные и известные среди специалистов монографии: «Проблема психической причинности» (Киев, 1914), «Психология детства» (Лейпциг, 1924), «Проблема воспитания в свете христианской антропологии» (Париж, 1934), «История русской философии» (Париж, 1950), «Русская педагогика XX века» (Париж, 1960). Хотя список этот далеко не полный, но он показывает круг профессиональных интересов ученого.

В Зеньковском-психологе органично соединялась европейская наука XX века, во всем многообразии и сложности, и отечественные ду-

3

ховно-нравственные традиции. Православное мировоззрение ученого, его активная общественная позиция никогда не входили в противоречие с академическими штудиями, не мешали его диалогу по проблемам науки с психологами и педагогами разных стран. Следует, однако, отметить влияние именно нравственного мировоззрения Зеньковского на оригинальную интерпретацию им результатов научных исследований других ученых, а также влияние этого мировоззрения на подходы к психологии в целом.

Для современной российской науки знакомство с наследием В. В. Зеньковского полезно также и потому, что каждая его работа не «закрывает» тему, не предлагает окончательного ответа на поставленные в книге или статье вопросы. Это — всегда приглашение к диалогу, это — всегда «открытие» темы…

Для настоящего выпуска «Философско-психологической библиотеки» выбраны две ранние работы В. В. Зеньковского «Психология детства» (1924) и «Социальное воспитание, его задачи и пуги», изданное в 1918 году в Москве, сохраняющее свое значение и для России конца XX века.

Предваряют издания отрывки из воспоминаний профессора В. Ф. Асмуса, в которых с присущим автору мастерством воссоздан образ молодого В. В. Зеньковского.

Издатели благодарят протоиерея Бориса Бобринского, представившего в их распоряжение текст «Психологии детства», и Татьяну Ларэн, внучку профессора Г. И. Челпанова, принявшую сердечное участие в продолжении издания «Философско-психологической библиотеки».

Профессор В. В. Рубцов

В. Ф. Асмус В. В. Зеньковский в Киевском университете (Из воспоминаний студента 1914—1920-х гг.)

Я учился на историко-филологическом факультете Киевского университета. Поступил я в Университет в начале 1914—1915 учебного года, после того как сдал экзамен по латыни за восемь классов гимназии. Экзамен этот я должен был сдать, так как учился в Киеве не в гимназии, где латынь бьша одним из главных предметов, а в частном немецком реальном училище (Екатерининском). В Университете я занимался на отделении русской филологии. Философского отделения в то время в Киевском университете еще не существовало, специализация по философии была введена, да и то не сразу, лишь после революции 1917 года по инициативе и по настоянию В. В. Зеньковского, в то время профессора Киевского университета. Он читал обязательные для всех филологов курсы психологии и логики.

Я поступил в Университет в начале первой мировой войны, в сентябре 1914 года. В первые два года войны студентов не призывали на военную службу. До совершеннолетия было еще далеко, и занятия в Университете шли по программе мирного времени.

Среди курсов, читавшихся на филологическом факультете в первом году, философские предметы занимали скромное место. Это был — в осеннем семестре — общий курс психологии, во втором семестре — курс логики. Оба курса читал профессор Василий Васильевич Зеньковский. Кроме того, профессор Алексей Никитич Гиляров, сын известного в Москве славянофильского ученого и публициста Никиты Петровича Гилярова-Платонова, читал, начиная со второго семестра, вернее начинал читать, обширный курс истории зарубежной философии. История философии народов Востока в него не входила. Начинался курс с философии античной Греции, которая излагалась довольно подробно. История русской философии не читалась вовсе, так же, разумеется, как и история философии других народов России.

Первая философская лекция, прослушанная мною в Университете, была лекция В. В. Зеньковского по психологии. В тот год свои чтения Зеньковский начал с большим запозданием. Начало войны захватило его в Германии, где он — будучи в командировке — дописывал свою магистерскую диссертацию «Проблемы психической причинности». С трудом, после ряда приключений и злоключений, во время которых часть рукописи его диссертации была потеряна, Зеньковский пробрался — через Скандинавия — в Россию и вернулся в Киев. В это время ему исполнилось тридцать три года. Сразу по возвращении он начал чтения лекций. Читал он с

5

увлечением, местами вдохновенно. Специальная психологическая эрудиция его была огромна. Для подготовки к экзамену он рекомендовал нам «Очерки психологии, основанной на опыте» Гаральда Геффдинга, но сам читал курс по собственному плану, сообщая ему собственное содержание, далеко выходившее за рамки учебника Геффдинга. Особенность его чтений состояла в том, что он читал психологию как философскую науку. Психологические теории и понятия, разбиравшиеся им, он доводил до их философских принципов, основ и источников. Он широко, щедро и искусно пользовался философским материалом, освещал светом философских воззрений учения психологии, которые без такого привлечения философии могли бы показаться узкоспециальными психологическими. В результате все изложение становилось чрезвычайно живым и увлекающе интересным, а психология становилась наукой, все учения которой наполнялись философским содержанием. При таком методе изложения Зеньковский постоянно должен был вводить в ткань своей психологии не только исторический, но и современный, даже «сегодняшний» материал философских и специальных психологических учений. Материала этого мы, конечно, не знали и из общего курса психологии сколько-нибудь основательно усвоить его никак не могли. Поэтому слушать Зеньков-ского было хотя и очень интересно, но трудно. Некоторые увлекшиеся предметом и самим лектором студенты слушали курс психологии у того же Зеньковского повторно, в следующем году, и это приносило большую пользу. Такое повторное слушание было возможно, так как в Киевском университете действовала так называемая «предметная» система обучения, пришедшая здесь, как и в некоторых других дореволюционных университетах, на смену системе «курсовой». При «курсовой» системе последовательность слушавшихся и сдаваемых предметов и курсов была жестко определена учебным планом. «Перескакивать» во время прохождения учения с одного предмета на другой было невозможно — запрещено. Нельзя было, например, прослушать и сдать историю философии до того, как было сдано введение в философию, или сдать историю древнеримской литературы до сдачи истории литературы древнегреческой. Все студенты каждого года обучения одновременно слушали, а затем сдавали одни и те же предметы. Такой порядок прохождения университетского курса существовал, например, в Юрьевском (Де-рптском) университете. Иначе было в университетах (таких в мое время было в России большинство), где была введена «предметная» система. При предметной системе не было строго регламентированной последовательности в слушании и сдаче курсов учебного плана. Все, что полагалось по плану изучить, прослушать и сдать, студент должен был неукоснительно выполнить. Но при этом последовательность выполнения могла в известных пределах варьироваться по желанию и выбору самого студента. «Введение в философию» можно было сдать после сдачи «Истории философии», греческого автора после римского, Фукидида, например, после Тацита.

Конечно, эта свобода выбора была относительна. Она лимитировалась в известной мере случайными обстоятельствами — тем, какие курсы объявлялись и читались в каждом семестре. Например, в тот год, когда я запланировал для себя сдачу греческого автора, в осеннем семестре читался Еврипид («Ипполит Венценосец»), а в весеннем — Геродот. И только будучи уже на четвертом курсе, я слушал у Г. И. Якубаниса специальные философские курсы: по Платону («Пир») и по Аристотелю («Метафизика»). Оба эти произведения Якубанис читал в аудитории в греческом подлиннике, тут же переводил на русский и развивал историко-фило-

6

софский комментарий. То же мы обязаны были делать на экзамене: перевести из сдаваемого сочинения отрывок, указанный преподавателем, и прокомментировать его с историко-философской точки зрения. «Пир» Платона мы должны были приготовить целиком, «Метафизику» Аристотеля — в фрагментах, заранее указанных тем же Якубанисом.

Психология была не единственным философским предметом, читавшимся на первом курсе историко-филологического факультета. Параллельно с ней читался также курс «Введения в философию». Этот курс вел уже в течение многих лет А. Н. Гиляров, один из наиболее старых профессоров факультета. Если Зеньковский запоздал с началом своего курса по обстоятельствам военного времени, то Гиляров по другой причине не торопился с началом своего курса. Он не любил читать лекции при начале семестра, старался открыть свой курс как можно позже и первый из профессоров прекращал чтения в конце семестра. Факультетское начальство не препятствовало этому, так как Гиляров пользовался большим уважением на факультете и в ученом совете университета (заседания совета были общие для всех факультетов).<… >

Так как «Психология» и «Введение в философию» читались параллельно и одновременно, то мы, слушатели обоих, получали рельефное впечатление о философском направлении профессоров, читавших эти курсы. Зеньковский поразил нас уже с первых лекций. Он не скрывал ни религиозной направленности, ни идеалистического содержания своих философских идей. Более того. Он был темпераментным пропагандистом этих идей. Уже на первых лекциях он «властителем дум» современной философии назвал Эдмунда Гуссерля. То был ранний Гуссерль, автор «Логических исследований» («Logische Untersuchungen») и «Идей к чистой феноменологии» («Ideen zu einer reinen Phanomenologie»), опубликованных Гуссерлем в 1913 году в первом томе его «Ежегодников». Зеньковский был хорошо знаком с критикой логического психологизма, развитой Гуссерлем в «Логических исследованиях», особенно в первом томе, но, по-видимому, не знал (или почти не знал) феноменологии, как она была изложена Гуссерлем в «Ideen zu einer reinen Phanomenologie». На этот пробел в философской и логической осведомленности Зеньковского язвительно указал Г. Г. Шпет — на диспуте в Москве во время защиты Зеньковским диссертации в Московском университете — в январе 1915 года. Приблизительно в это же время Шпет пропагандировал и интерпретировал идеи феноменологии Гуссерля в своей книге «Явление и смысл», вышедшей в Москве в издательстве «Гермес» в 1914 году. С полемикой между Зеньковским и Шпетом мы могли познакомиться только позже, когда рецензия Шпета на книгу Зеньковского появилась в московском журнале «Вопросы философии и психологии». Общий тон рецензии Шпета был снисходительно-доброжелательный, диссертацию Зеньковский благополучно защитил и вскоре по возвращении в Киев был утвержден в должности профессора.

В специальных сферах психологии Зеньковский подробно останавливался на вопросе об отношении психических и соматических явлений. Это была знаменитая в то время так называемая психофизическая проблема. Вокруг этой проблемы шла борьба между сторонниками так называемой «теории психофизического параллелизма» и «теории взаимодействия души и тела». Теория параллелизма развивалась Вундтом, Эббингаузом и их многочисленными учениками. Теория взаимодействия была в России представлена Г. И. Челпановым и его последователями, в том числе самим В. В. Зеньковским, который был учеником Челпанова, начав-

7

шего свою философскую деятельность также в Киевском университете, но затем перешедшего в Москву, где он стал организатором и первым директором Института психологии.<…>

Зеньковский читал страстно и увлеченно. Чрезвычайно начитанный (Гиляров называл его в насмешку «книгоглот»), Зеньковский превращал курс психологии в курс философской психологии. Он не читал историко-философских курсов, но в курсе психологии искусно извлекал психологические идеи и психологическое содержание из философских учений великих мыслителей прошлого. Он умел расшифровать или вскрыть психологическую ценность, психологическое значение теоретико-познавательных построений и учений. В Локке, Лейбнице, Юме, Канте он открывал и демонстрировал не только великих философов, но и великих психологов, задавших психологии темы ее будущих исследований и внушавших или намечавших будущие решения поставленных ею перед наукою проблем. Не теряя специфичности этих проблем, психология в анализах Зеньковского наполнялась философским смыслом, приобретала философское содержание.

Все это придавало лекциям по психологии большую живость и связывало психологию с современными философскими тенденциями. Лекции Зеньковского вводили нас, его слушателей, в то, что происходило в современной зарубежной, а отчасти и русской психологии и философии. Называя Гуссерля «современным властителем дум», Зеньковский эти «думы» делал отражением «дум» самого Гуссерля. Он знакомил нас с последними течениями и увлечениями зарубежной психологии и философии. На лекциях по психологии в 1914 году, на семинарских занятиях в 1915 году Зеньковский вводил нас не только в идеи Гуссерля, Мейнонга, но также знакомил с психоанализом Фрейда, которого он рекомендовал нам изучать как выдающегося и оригинального психолога. Кажется, тогда же на этих лекциях мы впервые услышали имя Юнга. Зеньковский также рекомендовал нам изучать, как гениального русского логика, труды Михаила Ивановича Карийского и как выдающегося богослова и философа — Павла Флоренского. Это было время, когда издательство «Путь» выпускало, том за томом, свои прекрасные издания русских философов — Киреевского, Чаадаева, а из современных — Бердяева, Булгакова и других. Мы с живым интересом набрасывались на эти новинки.<…>

(Вопросы философии. 1990. №8. С. 90—93, 104—105).

Психология ДЕТСТВА

Текст публикуется по изданию: Зеньковский В. В., проф. Психология детства Лейпциг: Изд-во «Сотрудник», 1924, 348 с:

ГЛАВА I.

Задачи психологии детства, ее историческое развитие. Основные направления в психологии детства. Место ее в системе психологических дисциплин. Методы психологии детства.

Психология детства имеет своей задачей изучение душевной жизни ребенка, уяснение психического своеобразия детства. В системе наук о ребенке («педологии») психологии детства, конечно, должно принадлежать центральное место, и если в настоящее время психология детства не занимает такого места, если ее выводы, ее принципы пока не оказывают руководящего влияния на другие науки о ребенке, то это объясняется, с одной стороны, слабым развитием общей антропологии (общего учения о человеке), с другой стороны — медленным развитием самой психологии детства. Но принципиально ключ к детству, к теоретическим и практическим проблемам его — заключается в психическом своеобразии детства. Чем дальше подвигаемся мы в понимании душевной жизни ребенка, чем яснее выступают перед нами ее особенности, тем определеннее обрисовывается центральное положение психологии детства в системе наук о ребенке.

Для понимания современного положения психологии детства очень любопытно вспомнить ее историческое развитие. Несмотря на то, что всегда существовал непосредственный интерес к детской душе, предметом научного изучения детство стало"очень'поздноТ Впервые в конце XVIII века мы видим появление специального трактата о душе ребенка; в высшей степени характерным надо признать факт, что этот_научный интерес к детству исходил от врачей. Врачам впервые пришлось столкнуться с фактом своеобразия детства: учение о детских болезнях, учение об особенностях у детей в течении обычных болезней заставило впервые задуматься над особенностями детства. Детей нельзя лечить так, как лечат взрослых; самое развитие детского организма делает особенно сложным и тонким вопрос о вмешательстве в жизнь детского организма. Все это естественно выдвигало необходимость специального изучения ребенка.

Огромное влияние на развитие интереса к душе ребенка имел Руссо с своим знаменитым «Эмилем». Не так важны отдельные положения, выдвигаемые Руссо, как важна его подлинная любовь к детству, глубокое уважение к личности ребенка, к внутренней закономерности происходящего в нем процесса. В книге Руссо чувствуется желание войти во внутренний мир ребенка, желание прислушаться к таин-

11

ственному росту его личности, угадать пути его развития. Пусть вся картина, нарисованная Руссо в «Эмиле», носит на себе нередко печать сентиментальной фантастики, но и доныне книга Руссо действует своей любовью к детской душе, подлинным и глубоким интересом к ней. Недаром влияние Руссо сказалось на двух гениальных педагогах, открывших истинно новую страницу в истории педагогики — на Песталоцци и Фребел е. Педагогические воззрения Л. Толстого, носящие яркую печать его гения, сложились тоже не без влияния идей Руссо.

В конце XVIII века появилась первая книга, положившая начало научному изучению детской души — то была книга врача Тидеман-на, содержавшая в себе наблюдения над развитием психических способностей у ребенка._ (Tiedemann — Beobachtungen uber die Entwickelung der Seelenfahigkeiten bei Kindern. 1787). Несколько позднее некто Пассевиц (Р assevitz) выпустил в 1800 году книгу о жизни ребенка в течение первых 8 месяцев. История изучения детства в это время еще мало исследована — достаточно указать, что о книге Тидеманна впервые вспомнили лишь во второй половине XIX века и сначала знали ее лишь по французскому переводу. Во всяком случае научное изучение детства, начавшееся в конце XVIII века — быть может, как раз под влиянием Руссо, — снова затем падает. Педагогическая мысль работала в это время очень интенсивно, развивалось изучение детского организма, детских болезней — в том числе развивалась и детская психопатология, — но для психологии детства наступил перерыв до середины XIX века. Из книг, появившихся во время этого промежутка, отметим лишь одну — книгу г-жи Necker de Saussure — L'education progressive ou etude du cours de la vie (T. I—HI. 1828—1838). В 1851 г. появляется книга Лебиша (L d b i s с h) — История развития души ребенка. В 1856 г. появляется новая книга о детской душе, имевшая большой успех и принадлежавшая опять же врачу— Сигизмунду (S i g i s m u n d), под заглавием — Kind und Welt (Дитя и мир). В 1859 г. Кусмауль (К u s s m а и 1) издает свои — Untersuchungen uber das Seelenleben des neugeborenen Menschen, несколько позже (в 1867 г.) появилась книга Алтмиллера (А 11 m u 11 е г) — Ueber die Entwickelung der Seele des Kindes. В конце семидесятых годов появился этюд Чарльза Дарвина (Ch. D a r w in— A biografical Sketch of an Infant), поднявший интерес к детству среди естествоиспытателей. И доныне проблемы психической эволюции оказывают большое влияние на постановку и решение различных вопросов, связанных с детством, — и в этом отношении работа Дарвина имела свое значение. Тогда же, в конце семидесятых годов, русский психиатр И. А. Сикорский опубликовал свое исследование об утомлении у детей. В 1881 году появляется знаменитая книга Фирордта (V i е г о г d t — Physiologie des Kindesalters), создавшая эпоху в изучении организма ребенка, а в следующем, 1882 году появился труд другого физиолога Прейера (Р г е у е г — Die Seele des Kindes. Beobachtungen uber die geistige Entwickelung des Menschen in den ersten Lebensjahren), начавший новую эпоху в изучении души ребенка.

12

Книга Прейера, примыкавшая к упомянутым выше работам, имела действительно огромное влияние на развитие психологии детства, точ-, нее говоря — с нее^собственно и начинает свое существование психоло-гия детства, как особая наука. Причина этого лежит прежде всего в методе Прейера: здесь впервые были заложены основы научной методики в изучении детства, впервые был дан образец собирания научно пригодного материала. С другой стороны, книга Прейера имела высокую ценность и в том отношении, что она пыталась дать систематический обзор развития всех психических сил ребенка. В книге своей Прейер проявил большое психологическое чутье— и в этом смысле она не утратила и доныне своего значения. В связи с этим уместно упомянуть, что и в наше время психология детства имеет в своем распоряжении очень небольшой точный и научно пригодный материал. После классических наблюдений Прейера научную ценность представляют наблюдения г-жи Шинн (S h i n n — Notes on the Development of a Child. 1.1893—1899. II. Development of the Senses. 1907), супругов К. и В. Штерн (К. u. W. Stern— I. Die Kindersprache. II. Erinnerung, Aussage und Luge in der fr'uhen Kindheit, а также очень ценный материал в книге W. Stern'a— Psychologie der friihen Kindheit. 2 изд.). Упомянем также о наблюдениях Меджора (Major— First Steps in Mental Growth. New York. 1906), Скупина (E. u. G. Scupin— Bubis erste Kindheit. 1907. Bubi im 4—6 Lebensjahre. 1910), Крамосселя (С г а-maussel— Le premier eveil de Penfant. Paris. 1911), Дикса (Dix — Korperliche und geistige Entwickelung eines Kindes: I. Instinktbewegungen. 1911. II. Die Sinne. 1912. III. Vorstellen und Handeln. 1914). Вот собственно и все ценное, чем располагает психология детства в качестве точного и научно пригодного материала1. Известную ценность имеют, конечно, и всякого рода автобиографии и исповеди, в которых часто сообщается очень интересный материал; кое-чем психолог может воспользоваться и в художественных произведениях, посвященных детству. Но все это, к сожалению, страдает тем недостатком, что не дает точных хронологических указаний, а затем всегда внушает подозрение, что ради картинности изложения авторы могут допустить много неточностей и даже выдумок. Тем не менее, скудость материала заставляет психологов пользоваться даже и недостаточно проверенным материалом, что делает особенно сложным вопрос о методологии нашей науки.

Но вернемся к историческому развитию психологии детства.

После появления книги Прейера интерес к психологии детства заметно поднимается. В Америке начинается плодотворная деятельность известного организатора педологических исследований — Стенли Холла (Н а 1 1), появляются дневники г-жи Шинн, выступает один из творцов современной психологии детства— Болдвин (Baldwin). В Англии появилась чрезвычайно ценная книга Селли (Sully) — Этюды по

--

1 Недавно вышла четвертым изданием книга-хрестоматия, в которой собран материал по психологии ребенка (G. Baumer и Lili Droescher— Von der Kinderseele. 1921), — но книга эта не имеет никакого научного значения вследствие своей некритичности в подборе материала.

13

психологии детства. Но новую эру в развитии нашей науки составили труды Карла Гроса (К. G г о о s), занявшегося изучением игр. Сначала появилась его книга, посвященная играм животных (Die Spiele der Tiere), а затем вышла в свет вторая его замечательная книга, посвященная играм людей (Die Spiele der Menschen). Эти книги Гроса, равно как и его лекции о душевной жизни ребенка (Das Seelenleben des Kindes. Ausgewahlte Vorlesungen. Ныне вышло пятое издание) выдвинули биологическое понимание детства, которое очень прочно утвердилось в современной психологии детства. Книги Гроса имели основополагающее значение, так как в них впервые с полной ясностью и определенностью обрисовывалось своеобразие детства, впервые намечалось учение о детстве, как замкнутой и самостоятельной фазе в разви-тии человека. Если до Гроса психология детства представляла теоретический интерес лишь в связи с проблемами генетической психологии, проблемами психической эволюции (что и доныне еще сильно сказывается в нашей науке), то после трудов Гроса проблемы психологии детства приобрели самостоятельное теоретическое значение. Этим Грос больше всего способствовал тому, что психология детства стала особой и самостоятельной наукой.

Рядом с Гросом, как другой творец современной психологии детства, должен быть отмечен упомянутый выше Болдвин (James Mark Baldwin). Если Гросу принадлежит честь установления биологического понимания детства, то Болдвину принадлежит неоценимая заслуга выяснения социально-психических условий развития души ребенка. В трудах Болдвина окончательно преодолевается одностороннее связывание проблем детства с вопросами психической эволюции; психология детства у Болдвина входит в ближайшую связь с социальной психологией. Из трудов Болдвина необходимо помянуть: 1. Mental Development in the Child and the Race — Психическое развитие индивидуума и человеческого рода (есть русский перевод); 2. Social and Ethical Interpetation in Mental Development— Психическое развитие с социологической и этической точки зрения (есть русский перевод); 3. Thougths and Things — Мысли и вещи (V. I—III).

Если обратиться к современным трудам по психологии детства, то надо признать, что литература возрастает здесь чрезвычайно быстро. Среди французских авторов на первом месте должны мы поставить Бине (Bine t), который был основателем в Париже (в 1898 г.) общества изучения души ребенка (Societe libre pour l'etude psychologique de l'enfant). Бине был выдающимся психологом и выдающимся организатором научных исследований. Выходивший под его редакцией журнал Annee Psychologique (ныне выходит под редакцией Pieron) является богатейшим «архивом» по психологии детства. Особенно ценны различные этюды Бине и его сотрудников по изучению анормальных детей, — из этих именно работ и выросла у Бине идея «измерения интеллектуального уровня», сыгравшая такую огромную роль в изучении интеллектуальной жизни детей. Впервые Бине описал свой метод в статье — «Methodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux» (An. Psychol. V. 11.1905). Через три года в том же журнале он

14

напечатал новую редакцию вопросов, предлагавшихся при испытании; наконец, в 1911 г. (An. Psychol. V. 17,1911) Бине напечатал большой этюд, посвященный обзору литературы, возникшей в связи с предложенным им методом, а также указал новые модификации своего метода. В настоящее время существует отдельное издание этой работы Бине, приспособленное для производства исследований по его методу — А. В i n e t et T h. S i m о n — La mesure du developpement de I'intelligence chez les jeunes enfants. Paris. 19172.

Бине принадлежит еще целый ряд работ по психологии детства. Из них помянем прежде всего замечательную его книгу— L'etude experimentale de Pintelligence, которую можно назвать классическим трудом по «клинической психологии». В этой книге Бине излагает результаты своих исследований над двумя девочками в течение IV2 лет. Очень ценна и другая его книжка — Новые идеи о детях (есть русский перевод). О других, более специальных его работах придется нам не раз вспоминать в дальнейшем.

Из других французских авторов должно еще помянуть Клапареда (С 1 а р а г е d е), написавшего прекрасную книгу — Экспериментальная педагогика и психология детства (есть русский перевод). Ему же принадлежит много отдельных статей в издаваемом им (вместе с Flournoy) журнале — Archives de Psychologic Упомянем еще Компейре (С о т-р а у г е), главная книга которого появилась давно в русском переводе (Умственное и нравственное развитие ребенка), Кеира (Q е у г a t — La logique des enfants, а также L'imagination et ses variete's chez l'enfant). Книги Пере (Р e r e z — 1. Les trois premieres annees de l'enfant и 2. L'enfant de trois a sept ans — они переведены и на русский язык) не имеют большой ценности.

Из английской и американской литературы по психологии детства, кроме упомянутых выше работ Болдвина, Шинн, Селли и Холла, укажем еще на книги: Moore— The mental Development of a Child. New York. 1896; Chamberlain — The Child: a study in the Evolution of Man (есть русский перевод).

Немецкая литература по психологии детства очень богата. Не говоря о специальных журналах, в которых постоянно можно найти много работ по психологии ребенка, укажем на наиболее ценные книги. Упомянем прежде всего о вышедшей недавно вторым изданием книге Штерна (W. Stern— Psychologie der fruhen Kindheit. 1921), Книга эта ценна не только своими идеями, но и богатым фактическим материалом (на русском языке имеется перевод 1-го издания). Упомянутые мной лекции Гроса о душевной жизни ребенка вышли ныне пятым изданием (на русском языке было два перевода разных изданий этой книги; один из них вышел под моей редакцией). Достойны упоминания еще книги Дирофа (D у г о f f — Ueber das Seelenleben des Kindes. 2 изд. 1911), Гауппа (G a u p p — Psychologie des Kindes. 4 изд. 1918 — есть старый русский перевод), Бюлера (К. Buhler— Die geistige

---

2 Лучший обзор библиографии по этому вопросу и модификаций метода Бине можно найти в новой книге В. Штерна (Stern — Die Intelligenz der Kinder und Jugendlichen. 1920).

15

Enwickelung des Kindes. 2 изд. 1921), Клозе (К 1 о s e — Die Seele des Kindes, 1920), Коффка (Koffka— Die Grundlagen der seelischen Entwickelung. 1921). Из всех этих книг наибольшей ценностью обладают труды Штерна, Гроса и Бюлера. Не могу здесь не упомянуть о той литературе по психологии детской души, которая связана с известным направлением в современной психопатологии — именно со школой Фрейда (F r e u d). Известно, что школа Фрейда придает особое значение в психических заболеваниях тем «конфликтам» в детской душе, которые возникают в ней очень рано (по мысли этой школы — на сексуальной почве). Отсюда очень глубокий интерес всего этого течения к психологии детства. Мы будем иметь случай подробно коснуться «сексуального монизма» Фрейда в связи с тем анализом сексуальной психики у ребенка и там мы постараемся выделить правду и неправду в этом направлении, но сейчас укажем лишь на то, что этой школе психология детства обязана разработкой вопроса о сексуальной жизни ребенка. Кроме общей работы Фрейда о половом влечении, где Фрейд анализирует сексуальное развитие ребенка, укажем на его же этюд — Analyse d. Phobie eines 5-j3hrigen Kindes (Zeitschrift f. psycho-analyt. Forsch. I. 1909— был переведен на русский язык) и Hugo Н е 11 m u t h — Aus dem Seelenleben des Kindes. Eine psycho-analytische Studie. 19133.

Что касается России, то надо признать, что интерес к проблемам детства в ней всегда был велик, особенно возрос он в последнее время. В России переводились решительно все ценные книги по психологии детства, в Москве издавалась, под общей редакцией Виноградова и Гром-баха, целая серия книг по вопросам детства (в этой серии и были изда-ны, между прочим, труды Болдвина). Были попытки издавать особый журнал, посвященный психологии детства — Психология и дитя — сколько мне известно, прекратившийся на втором году издания. За последние годы, насколько мне известно, выходило несколько специальных журналов, посвященных проблемам детства. Из книг, посвященных детству, на первом месте надо поставить забытую, к сожалению, но выдающуюся книгу г-жи Конради— Исповедь матери, — где с чрезвычайным знанием дела, на основании непосредственного опыта описана история духовного созревания двоих детей. Хотя книга г-жи Конради имеет преимущественно педагогический характер, но и для психолога детства она имеет первостепенное значение. Очень высоко стоит известная книга проф. Лесгафта — Воспитание в семье и школе, — где находим знаменитую классификацию детских типов. В выходившей в Петербурге «Энциклопедии семейного воспитания» несколько выпусков было тоже посвящено психологии ребенка.

Изданный Педагогической Академией сборник статей под общим названием — Душевная жизнь ребенка — почти исключительно заключал в себе компилятивные статьи. Гораздо ценнее статьи, принадлежавшие перу г. Румянцева, печатавшиеся в «Вестнике Психоло-

--

3 По вопросу о применении психоаналитического метода к детям см. энергические возражения Штерна против этого в специальной статье, посвященной этому вопросу, в Ztschr. I. angew. Psychol. В. VIII.

16

гии». Уже во время великой войны вышла в Москве книга прив. -доц. Корнилова — Психология ребенка4.

Не имея возможности дать в настоящих условиях полный библиографический обзор появившейся в России литературы по психологии детства, я думаю, что и отмеченные мной издания свидетельствуют о высоком интересе русских педагогических кругов, русского общества к душевному миру ребенка. Начиная с книги проф. Сикорского (Душа ребенка), выдержавшей два издания на русском и немецком языках, самостоятельная русская литература по психологии детства все время развивалась. Педологический институт в Петрограде, Институт в Москве, находившийся под руководством проф. Россолимо, Врачеб-но-Педагогический Институт, созданный проф. Сикорским в Киеве, — таковы были научные учреждения, посвященные специально детству. Два института дошкольного воспитания (в Петрограде и Киеве) имели специальные кафедры по психологии детства. Все это свидетельствовало и раньше о нараставшем интересе к душевному миру ребенка, — и в полной связи с этим стоит то обстоятельство, что на русский язык было переведено все ценное из литературы по психологии детства5. Меньше всего повезло в России собранию точного и научно пригодного материала. Заслуживают быть отмеченными лишь дневник г-жи Гавриловой, изданный в Москве, да — Записки матери — г-жи Кричевской. В связи с великой войной появилось несколько статей и книг, посвященных вопросу о влиянии войны на детей. Отмечу сборник статей, изданный Киевским Фребелевским Обществом под моей редакцией, — Война и дети. Была подготовлена к печати книга А. В. Владимирского о пробуждении половой жизни у детей, а также моя книга — Роль семьи в жизни ребенка, — но появились ли они в печати, не имею точных сведений6.

Участие врачей и естествоиспытателей в разработке проблем детства оказало несомненное влияние на основные тенденции нашей науки, которая долгое время развивалась в связи с проблемами генетической психологии, проблемами психической эволюции. Недавно вышедшая книга Бюлера — Die geisige Entwickelung des Kindes стоит всецело на этой точке зрения и может служить лучшим образцом этого течения в психологии детства7. Кульминационным пунктом его следует считать деятельность Ст. Холла, стремившегося приложить к психи-

--

4 В целом ряде педагогических журналов (Вестник Воспитания, Русская Школа и др.), иногда в других журналах (Вестник Психологии, Вопросы Философии и Психологии) было помещено много статей по общим и специальным вопросам психологии детства. Напомним также о труде г-жи Манасеиной, о работах А. В. Владимирского.

s Остались непереведенными дневники г-жи Шинн, хотя они и были намечены к переводу в серии книг, издававшихся под ред. П. Н. Виноградова и Громбаха.

6 В книге моей — Введение в педагогику, — давно имеющей появиться на свет (в Киеве), несколько глав посвящено тоже проблемам детства.

7 Тщательный и глубокий анализ вопросов, возникающих для психологии детства при сближении ее с учением о психической эволюции, дает К о f f k а в своей интересной книге — Die Grundlagen der psychischen Entwickelung. Eine Einfuhrung in die Kinderpsychologie. 1921.

17

ческой эволюции биогенетический закон. И все же это течение потеряло свое руководящее значение — хотя проблемы, им выдвинутые, еще не нашли своего разрешения, хотя его влияние сказывается доныне в отдельных трудах. Книги Гроса, внешне столь примыкавшие к этому течению, развивавшие биологическое понимание детства, положили тем не менее начало новому плодотворному течению в психологии детства. Это новое течение изучает детство, как таковое; сосредоточивая свое внимание на внутреннем мире ребенка, оно ищет разгадки психического своеобразия детства в нем самом, и в этом смысле оно впервые обосновало самостоятельность психологии детства, как науки. Детство, по взгляду Гроса, есть особая фаза в развитии человека, имеющая свои особые задачи, свое место в созревании личности; биологическая неустранимость детства придает ему внутреннюю целесообразность и законченность. Развитие психологии детства в направлении, указанном Гросом, во многом перешло те границы, в каких намечалось Гросом изучение детства, но основная идея, одушевляющая построения Гроса — сознание внутренней закономерности, органичности в соотношении психических сил у ребенка, отчетливое сознание действительного психического своеобразия детства — это остается в современной психологии детства доминирующим фактором ее развития.

Меньший успех в нашей науке имело то направление, создателем и главным выразителем которого явился американский психолог Болд-вин. Слабое влияние его идей можно видеть хотя бы в том, что в новейших лучших трудах по психологии детства— Гроса, Штерна, Бюлера — нет никаких указаний на идеи Болдвина (если не считать нескольких замечаний Гроса, который, видимо, знает труды Болдвина, но ценит их совсем не в тех частях, в каких они относятся к душевной жизни ребенка). Конечно, это объясняется слабым развитием и некоторой непопулярностью социальной психологии вообще, — но все же слабое влияние идей Болдвина, который связывает проблемы психологии детства и социальной психологии, печально влияет на развитие нашей науки. При изложении учения Болдвина мы убедимся, что оно имеет фундаментальное значение для понимания развития душевной жизни ребенка8.

В связи с вопросом о различных течениях в психологии детства я хотел бы коснуться вопроса о ее месте в системе психологического знания. Психология разрослась в целый организм знания, представляя из себя систему наук, — но законченной классификации психологических дисциплин мы еще не имеем. Это связано прежде всего с тем, что вновь отделяющиеся психологические дисциплины не вполне еще ясны в их методологическом своеобразии, в их связи с другими психологическими науками. Чтобы привести яркий пример этого, позволю себе маленькое уклонение в сторону и укажу на неопределенность в характеристике педагогической психологии. Право на существование этой науки признается решительно всеми, но пред-

--

8 В своем этюде — О социальном воспитании, — вышедшем, насколько мне известно, в нескольких изданиях (в Москве и в Киеве), я имел уже случай изложить идеи Болдвина.

18

мет ее и доныне определяется различными авторами различно. Если отбросить те построения педагогической психологии, в которых она являлась ничем иным, как только сочетанием фактов общей психологии и педагогических выводов из них9 — в силу чего педагогическая психология не может быть названа особой наукой, — то надо отметить следующие толкования ее. Чаще всего встречается понимание педагогической психологии, как науки, примыкающей к психологии детства, но освещающей тот же материал с «педагогической точки зрения». В этом духе написана популярная в Германии книга Яна (Jahn— Psychologie als p'adagogische Grundwissenschaft. 6 изд.), очень распространенная в России книга прив. -доц. М. М. Рубинштейна (Педагогическая психология). Другие авторы ориентируют педагогическую психологию на дифференциальную психологии—к таким принадлежит новая книга по педагогической психологию, принадлежащая Грунвальду (Grunwald— Pa'dagogische Psychologie. 1921), — к этому же направлению примыкает отчасти Каптерев (Педагогическая психология). В своих лекциях по педагогической психологии и в этюдах, посвященных ее проблемам, я давно уже связываю педагогическую психологию с социальной психологией, видя задачу педагогической психологии в изучении психологии педагогического процесса, как особой формы социального взаимодействия. В соответствии с этим в систему педагогической психологии впервые вводится анализ «педагогической среды», как социально-психического предусловия педагогического процесса.

Уже из этих беглых замечаний о педагогической психологии ясно, как трудно в наше время построить систему психологического знания и указать в ней место психологии детства.'Для тех, кто связывает психологию детства с вопросами психической эволюции, она входит в состав более общей дисциплины — генетической психологии, или, как ныне иногда ее называют более узко, — «психологией развития» (Entwickelungspsychologie). Болдвин, как мы видели, сближает психологию детства с социальной психологией, так как основное условие развития детской души заключается в социально-психической среде, в которой она развивается. Наконец, в психологии детства давно уже было сближение с дифференциальной психологией, так как в детстве с самого начала видели некоторые вариации общего психического уклада. Последняя точка зрения представляется мне принципиально верной. Задача психологии детства заключается в изучении психического своеобразия детства, — и уже одно это определение приближает нашу науку к дифференциальной психологии, которая и имеет в виду уяснение типических вариаций, наблюдаемых в конкретных проявлениях душевной жизни. «Детство» образует некоторую «натуральную группу»10, рядом с которой можно было бы поставить такие натуральные группы, как «психическая зрелость»,

--

9 Примером таких построений может служить книга Селли (Sully) по психологии, названная в новом русском переводе — Педагогическая психология.

10 Учение о «натуральных группах» очень хорошо намечено Мюнстербергом в его книге о психотехнике (М unsterberg— Grundzuge der Psychotechnik. 1920).

19

«старость». То, что последние группы еще не выделились, как предмет особого изучения, связано с тем, что ими мало занимались и мало обращали внимания на черты их психического своеобразия. В группу дифференциальной психологии входят и такие, все более обособляющиеся области психологического знания, как сексуальная психология, как психология женщины, довольно недурно уже разработанная.

Не мотивируя во всех частях той классификации психологических дисциплин, которой я придерживаюсь, позволю себе ее привести, чтобы указать место психологии детства.

I. Теоретические науки о душе

А. человека

а. Психология отдельного человека

1) Общая психология (с подразделениями: физиологическая психология, экспериментальная психология)

2) Генетическая психология

3) Психопатология

4) Дифференциальная психология (куда входит как особая наука)

5)Психология детства

6) Индивидуальная психология (характерология)

Ь. Психология социально- 1) Общая

психических явлении

социальная пси хология

2) Педагогическая психология

3) Экономическая психология

4) Психология языковая (Sprachpsychologie)

5) Психология правовой жизни

6) Религиозная психология

7) Психология моральной жизни

В. Науки о психической жизни других живых существ

1) Зоопсихология 2)Фитопсихологи я(?)

П. Прикладные науки о душе

1)Психотехника (прикладная психология)

В настоящей вступительной главе мы должны еще коснуться вопроса о методах психологии детства.

Конечно, для психологии детства сохраняет свою силу то, что имеет значение для общей психологии, т. е. что главным методом должно быть самонаблюдение. Но в каком смысле это приложимо к психологии детства? Дети имеют так мало интереса к самим себе, к

20

своей внутренней жизни, способность различения и анализа — в отношении к миру внутренней жизни — еще настолько слабо развита у них, наконец, уменье точно формулировать и ясно выражать свои переживания тоже так еще слабо у них, — что пользоваться самонаблюдением детей совершенно невозможно. Конечно, мы, взрослые, сохраняем в своей памяти те или иные воспоминания из нашего детства, которые позволяют нам, с большим или меньшим успехом, проникать в душевный мир ребенка. Но, во-первых, наши воспоминания очень отрывочны и неполны: мы будем иметь случай подробно говорить об этом при изучении работы памяти у ребенка. Неполнота, отрывочность наших воспоминаний делают их очень ненадежными руководителями при анализе души ребенка. Но еще важнее этой количественной скудости воспоминаний их слабая качественная пригодность: воспоминания наши не только недостаточно полны, но в них очень часто встречаются существенные изменения. По известному выражению Пушкина:

Все мгновенно, все пройдет:

Что пройдет, то будет мило.

Наша память редко сохраняет тяжелые и неприятные переживания, точно стремится отодвинуть их в глубину души, — и наоборот, то, что сохраняет наша память обыкновенно носит черты несомненного смягчения и ослабления «острых углов». Вместе с тем на наши воспоминания оказывает большое влияние отдаленность тех событий, о которых мы вспоминаем: чем позже мы вспоминаем те или иные факты, чем больше мы отодвигаемся от них, тем больше меняется наше понимание их, меняется наша психическая «установка», имеющая столь большое влияние на содержание всплывающих у нас воспоминаний11. Подобно тому, как далеко отстоящие предметы кажутся нам во многом иными, чем при близком их восприятии, — и психическая «удаленность» значительно меняет то, что мы воспринимаем внутренним взором, т. е. наши воспоминания12. Из этого ясно, что те остатки самонаблюдения, которые в виде воспоминаний сохраняются в душе от нашего детства, не могут служить нам в качестве основного материала при построении психологии детства. Тем существеннее значение воспоминаний детства в другом отношении: они имеют очень глубокое влияние на наше понимание детства, развивая в нас непосредственное, интуитивное вживание в душевный мир ребенка. Не сообщая нам точного материала, будучи неполными и отрывочными, наши воспоминания из времени детства сохраняют в нас способность конгениальной отзывчивости на то, что переживают наблюдаемые нами дети. Благодаря именно им и развиваемому ими интуитивному пониманию детской души внешнее наблюдение и получает свою научную ценность в психологии детства. Надо, впрочем, отметить, что

--

11 О роли «установки» в содержании всплывающих образов см. книгу К о f f k a — Zur Analyse der Vorstellungen.

12 См. интересный этюд Бервальда — Gesetze der psychischen Distanz.

21

и в общей психологии роль «самонаблюдения» главным образом заключается тоже в том, что оно делает возможным и плодотворным внешнее наблюдение, открывая нам внутренний смысл наблюдаемых фактов и делая для нас возможным «вчувствование» (Einfiihlung) в чужую душевную жизнь.

Таким образом, основным методом психологии детства является внешнее наблюдение детей. Следить за развитием ребенка с первых дней его жизни, отмечать появление новых сторон в его реакциях, в его понимании окружающих, в его самостоятельных движениях — следить за развитием каждой психической функции и за их взаимоотношением — вот задача внешнего наблюдения. Эта задача еще так мало, так слабо разрешена! Дело в том, что систематические наблюдения возможны только за своими собственными детьми, когда наблюдатель естественно всегда близок к детям, знает их с первых дней жизни. Но именно это обстоятельство и ослабляет ценность наблюдений, так как они ограничены небольшим материалом. Индивидуальные особенности ребенка нередко принимаются за типичные, случайные явления возводятся в закон, — а тот естественный корректив, который мог бы быть дан сравнением данного ребенка с другими, отсутствует. Не следует забывать, что наше внимание к новым явлениям всегда регулируются нашим пониманием прежнего нашего опыта, — т. е. говоря психологическим языком, регулируется нашими ап-перцепциями. Перед нами проходят существеннейшие факты, мы их наблюдаем, — но если мы их апперцепируем «неправильно», т. е. не улавливаем их своеобразия, то наши наблюдения теряют свою ценность.

Выделять толкование наблюдений в особый метод, как это делает Бюлер13, конечно, решительно невозможно: «чистые» наблюдения, в которые не входил бы ни один гран наших толкований, неосуществимы — мы всегда апперцепируем, т. е. сознаем наши восприятия в свете тех или иных образов, идей, настроений, замыслов. Можно и должно стремиться к возможно более «точному» описанию фактов, но недаром современная экспериментальная психология, опирающаяся на так называемые «протоколы», т. е. записи (со стороны лиц, над которыми производится опыт) того, что было в сознании, требует, чтобы опыты производились над лицами, хорошо знающими психологию. Этим путем хотят избегнуть некритического употребления терминов при описании фактов, — и это верно в том смысле, что во всякое «описание» факта неизбежно входит его толкование. Вот почему лица, знакомые хорошо с психологией, могут с наибольшим успехом избежать грубых ошибок при описании фактов… Штерн14 требует, чтобы и при наблюдениях над детьми эти наблюдения производились людьми, психологически образованными. Это, конечно, хорошо, но все же не гарантирует полной достоверности материала. Позволю себе указать на то, что даже у таких первоклассных психологов, как Бине (в его работе— L'etude experimcntale de l'intelligence), как Штерн (в работе —

--

13 В ii h 1 е. г — Die geistige Entwickelung des Kindes. 2-е изд. S. 57.

14 S t e r n — Psychologie der fruhen Kindheit. 2-е изд. S. 8.

22

Erinnerung, Aussage und Luge in der fr'uhen Kindheit), мы встречаем ошибочные толкования сообщаемых ими фактов15.

При всем том внешнее наблюдение остается единственным методом изучения душевной жизни ребенка. Конечно, и в отношении к детям применим эксперимент; так, один английский ученый применял экспериментальный метод в отношении шестимесячного ребенка при изучении различения цветов у детей16. По движениям детей, по их реакции мы можем судить о тех или иных психических процессах. Среди вспомогательных приемов наблюдения особенно надо отметить изучение мимики детей. Физиогномический метод, как один из вариантов наблюдения имеет большое значение в психологии детства, — и в этом смысле очень жалко, что все дневники, которыми приходится пользоваться, не снабжены в обилии фотографическими снимками тех детей, над которыми производилось наблюдение17.

Мы познакомились с историческим развитием психологии детства, с ее местом в системе психологического знания, с ее методами. Прежде чем мы войдем in medias res — в изучение психической жизни ребенка, — мы должны остановиться на основных принципах современного понимания детства. Эти принципы слишком часто остаются без влияния на анализ отдельных процессов у ребенка, — к сожалению, это так. Мы делаем попытку в настоящей книге подвести итоги научного изучения детской души, связать их с общими принципами и приблизиться, таким образом, к синтетическому пониманию детства, — но, к сожалению, это еще слишком трудно, еще не настало для этого время. Не мало затруднений лежит и в том, что на каждом шагу приходится иметь дело с крупными разногласиями в общей психологии, обойти которые нет никакой возможности. Хотя основной замысел настоящей книги не мог быть выполнен до конца, но все же я надеюсь, что самые основы синтетического понимания детства намечены здесь с достаточной ясностью…

15 О Бине см. мой этюд — По поводу работы Бине о памяти; что касается Штерна, он ошибочно толкует факты, касающиеся лжи у его детей.

16 W о о 11 е у — Some experiments on the color perception of on enfant. Psychol. Rew. 1909. Этот метод впервые был указан Болдвином в его труде, посвященном психологии детства.

17 В своей прекрасно разработанной методике ведения дневников при наблюдении над детьми Штерн (Psychologie der fruhen Kindheit. S. 12—14), к сожалению, совершенно не упоминает об этом.

ГЛАВА II.

Обычное понимание детства, его ошибки. Проблема детских игр, обычное их понимание. Теория Шиллера, теория Спенсера. Теория «отдыха». Учение Гроса об игре и его новейшие модификации. Роль фантазии в игре. Сущность фантазии. Понятие «сферы игры». Внутренние корни игры.

Мы все были детьми, мы всегда окружены детьми. Воспоминания из собственного детства, непосредственное восприятие детей, нас окружающих, — все это, конечно, вводит нас в душевную жизнь ребенка, но не настолько, чтобы мы могли разобраться в особенностях детства. Мы почти всегда грешим упрощением загадки детства — как раз потому, что слишком много имеем дела с детьми: нам часто кажется, что мы вполне понимаем душу ребенка — в то время как в действительности мы очень плохо разбираемся в ней. Если Гамлет прав в своих иронических замечаниях, что играть на человеческой душе без подготовки можно еще с меньшим правом, чем это возможно в отношении игры на флейте, — то во сколько раз более прав он, если отнести его мысль к детству! Если по известному выражению «чужая душа — потемки», то во сколько раз темнее и загадочнее детская душа — с ее несложившимся характером, с отсутствием в ней внутреннего единства, с типичной для детства пестротой и разбросанностью во все стороны интересов и устремлений! А между тем нам почти всегда кажется, что мы хорошо понимаем детскую душу, что от нас не закрыто ни одно движение в ней… Как часто и горько мы обманываемся в этом, и как много от этого страдают наши дети!

Основная наша ошибка в отношении детей заключается в том, что мы считаем детскую душу решительно и во всем схожей с нашей, исходим из мысли, что в детской душе имеют место те же психические движения, что и у нас, — только еще неразвитые, слабые. Детская душа, с этой точки зрения — это душа взрослых в миниатюре, это ранняя стадия в ее развитии. Различие между душой ребенка и взрослого имеет, согласно этому популярному взгляду, количественный, а не качественный характер. Отдельные психические движения у них слабы, другие едва лишь намечены, соотношение психических сил благодаря этому несколько иное, чем у нас, — но общий психический склад у нас тот же, что у детей… Но неужели слабое и недостаточное развитие некоторых психических функций создает своеобразие детства? Достаточно сравнить с нормальными детьми тех психически отсталых взрослых, у которых недоразвиты или слабо развиты какие-

24

либо психические силы, чтобы убедиться в том, что своеобразие детства в очень малой степени создается психическим недоразвитием. Психический инфантилизм у взрослых сближает их с детьми, но совсем не превращает их в настоящих детей, у которых слабое развитие некоторых психических функций является не причиной, а следствием присущего им своеобразия.

Достаточно вдуматься в это своеобразие психического мира ребенка, чтобы почувствовать в нем проблему. В самом деле: все наши соседи в мире животных проходят очень быстро свое детство, которое у них всецело определяется чистой логикой развития, переходом от низших ступеней к высшим. Но у людей детство (беря его в широком смысле) занимает необычайно большое место. Каков же смысл детства, какова его функция в созревании человека? Очевидно, продолжительность детства может быть понята лишь в том случае, если детство, как таковое, имеет какую-то особую функцию. Не может быть случайным то, что человек должен прожить четверть своей жизни, чтобы стать вполне самостоятельным, — общие принципы нашего миропонимания не позволяют нам глядеть на эту чрезвычайную продолжительность детства, как на явление случайное. Если бы детство было лишь необходимой для созревания наших сил ступенью к самостоятельному существованию, мы должны были бы ожидать, что этот процесс во всяком случае будет столь же быстрым и кратким, как, например, у высших животных. Мы будем иметь случай убедиться, что целый ряд функций развивается у ребенка очень быстро. Что же задерживает общее развитие ребенка? Совершенно ясно a priori, что чисто биологическое понимание детства, видящее в нем раннюю стадию в развитии человека, не может объяснить продолжительности детства, а следовательно не может ввести нас в своеобразие детства.

Чем внутренне заполнено детство? Может быть, разгадка детства может быть найдена при анализе того, чем заняты дети? Но первые ступени детства почти исключительно заполнены игрой. Мы глядим на игры, как на пустое занятие, смысл которого заключается в том, чтобы «убить время». «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», говорим мы, радуясь, что дети играют целый день, — ибо что бы делали дети, если бы их не увлекала так игра? Соответственно такому взгляду на игры, внутреннее содержание детства лишено какого бы то ни было смысла. Итак, — детство человека продолжительно, а в то же время ничем не заполнено. То созревание физических и психических сил, которое само по себе не требует большой продолжительности детства, еще менее может сделать нам понятным, почему детство заполнено играми, т. е. бесцельными и бессмысленными с первого взгляда действиями.

Проблема игры у детей сыграла в развитии нашего понимания детства особенно важную роль: на разрешении именно этой проблемы и добилась современная психология детства понимания душевной жизни ребенка. Анализ детской игры бросил неожиданный свет на самые существенные стороны детства и действительно ввел нас во внутренний мир ребенка, в своеобразие детства. Если не все в этой области

25

закончено и в наши дни, то все же главные трудности преодолены. Не входя в слишком большие подробности, остановимся, однако, на существенных моментах в понимании детской игры в современной психологии детства.

Обычный взгляд на игры детей может быть выражен так: дети играют все время потому, что у них нет никакого серьезного дела, играют для того, чтобы заполнить чем-нибудь время. Впервые немецкий поэт и философ Шиллер1 взглянул серьезнее на игры детей: в своих зна-I менитых «Письмах об эстетическом воспитании» (1795 г.). Шиллер связывает переживания игры с эстетической жизнью в человеке. Это сближение игры с эстетической сферой было у Шиллера философски очень углублено и было связано с его своеобразным учением о свободе. «Человек должен только играть с красотой, — говорит Шиллер, — но он должен только с красотой играть. Только тогда, когда человек играет, он является человеком в полном смысле слова, — и он может играть только тогда, когда он является вполне человеком». В этой формуле Шиллера впервые явление игры было связано с духовной сущностью человека, с высшей жизнью в нем: для Шиллера мир прекрасного открывается нам лишь тогда, когда мы поднимаемся над нашими потребностями, выходим из-под власти необходимости; но то же самое характерно и для явлений игры. «Животное работает, — говорит он в одном месте, касаясь вопроса о том, что и перед животными отчасти открыта перспектива свободы, — когда движущей силой его деятельности является неудовлетворенная потребность, и оно играет, если движущей силой является избыток сил».

Шиллер лишь мельком касался проблемы игры, но все, что он говорит о ней, очень глубоко. Его учение о Scheinbewusstsein, сближение игры и эстетических переживаний, как форм «незаинтересованного наслаждения», т. е. не приносящего никакой прямой выгоды, — были гениальными интуициями, блестящими идеями, которые предстояло развить будущему. Сближение игры и эстетических переживаний в их субъективной стороне, в их психо-физиологических условиях и, наконец, в их объекте — все это было связано у Шиллера с его антропологическими принципами, с его учением о природе человека, с его учением о свободе. У различных авторов все эти мотивы развивались затем независимо один от другого — и лишь в наши дни совершенно ясно, как философски глубока была основная идея Шиллера.

Уже во второй половине XIX века идеи Шиллера частично воспроизвел и развил известный английский философ Герберт Спенсер. Спенсер сохраняет сближение игры и эстетической сферы, но наибольшее развитие получил у него другой момент в теории Шиллера — именно учение о психо-физиологических условиях игры. Игра биологически совершенно бесполезна и бесцельна, согласно Спенсеру, — она возникает там, где серьезная жизненная деятельность не нужна или не может иметь места. Причина игры — как у животных, так и у людей —

--

1 Хороший обзор истории проблемы игры в психологической и педагогической литературе дает Колоцца в своей книге «Психология и педагогика детской игры».

26

лежит в том, что в организме скопляется энергия, оставшаяся непот-ребленной: эта энергия ищет своего выхода хотя бы в бесцельной деятельности. Как видим, по Спенсеру, игры всецело вмещаются в сферу импульсивной активности, т. е. являются рязрядом накопившейся энергии. Самая форма деятельности во время игры определяется подражанием или — как это говорит лучше Болдвин — самоподражанием: во время игры мы выполняем какие-либо движения, сходные с теми, какие мы выполняли при серьезной работе, при настоящей жизненной деятельности. Явления игры особенно ясны у высших животных и у человека, где удовлетворение потребностей происходит легче и скорее, чем у низших.

Нельзя отрицать тех фактов, на которые указывает Спенсер: весь вопрос заключается в том, помогает ли его теория проникнуть в «сущность» игры, или же она касается лишь поверхности изучаемого явления. Если мы долго сидим в одном и том же положении, мы чувствуем потребность движения: скопившаяся в нас энергия ищет своего выхода, мы совершаем движения без всякой цели — только ради самих движений. Таким образом, бесспорно то, что некоторые игры покоятся на том «разряде» скопившейся энергии, о котором говорит Спенсер. Но разве игры всегда возникают в таких условиях? Не только дети, но и взрослые часто играют не за счет неизрасходованной энергии, а за счет «основной» жизненной энергии, — и это лучше всего показывает, что движущей силой в играх является вовсе не потребность истратить лишнюю энергию (что имеет часто место лишь в начале игры), а какой-то иной фактор. Сколько случаев можно найти в жизни, когда у человека решительно нет никакой «лишней» энергии, ибо у него не хватает энергии на самую необходимую деятельность, — но игра его влечет к себе. Не должны ли мы вместе с тем сказать порой как раз обратное тому, что говорит Спенсер, что игра является источником сил, а не растратой их? Конечно, процесс игры связан с тратой энергии, но не является ли игра в то же время возбудителем и источником новой психофизической энергии? Мы увидим дальше, что этот момент лег в основу другой теории игры («теории отдыха»).

В теории Спенсера содержание игр не только не имеет никакого значения, но является просто «самоподражанием», воспроизведением каких-либо движений, связанных с серьезной деятельностью нашей. Этим совершенно отсекается интимная связь игры с нашим внутренним миром, игра лишается всякого психологического характера, оставаясь лишь психо-физиологическим явлением. Сближение игры с искусством не поднимает игру до высокой содержательности искусства, как это было у Шиллера, а наоборот понижает эстетические переживания до низкого уровня импульсивной активности, что мы и видим в современных психо-физиологических теориях эстетической жизни в нас. Вот почему теория Спенсера не только не приближает нас к пониманию явлений игры, но скорее отодвигает нас от этого, ибо зачеркивает совершенно всю психологическую сторону вопроса, в которой как раз и таятся самые существенные для нас моменты2.

--

Та модификация теории Спенсера, которую мы находим у Карра (С а г г — The

27

Совсем другую сторону в явлениях игры выдвигает теория «активного отдыха», созданная Шаллером, Лацарусом и Штейн-тале мГСогласно этой теории, кроме пассивного отдыха, который мы имеем во сне, мы имеем нужду еще в активном отдыхе, т. е. в такой деятельности, которая была бы свободна от всего того угрюмого и тягостного, что связано с работой. В нашей жизненной деятельности наша работа всегда связана с сознанием необходимости, с сознанием подневольности и подчиненности суровым законам действительности. Утомляясь от работы, мы нуждаемся не только в психо-физиологиче-ском, но и в чисто психическом отдыхе, т. е. в возможности действовать, будучи свободными от угрюмой жизненной необходимости, нас охватывающей со всех сторон. Психический отдых только и может быть реализован в активности (а не во сне), но эта активность должна развиваться на психическом просторе: это и дает нам игра — в противовес работе. В игре мы активны, но мы отдыхаем, т. е. совершенно не стеснены в нашей активности, и это именно и освежает нас. Вот отчего мы нуждаемся в игре и тогда, когда у нас никакого запаса энергии нет; для того чтобы психически «рассеяться», мы можем играть, даже утомляясь. Физическое утомление не устраняет глубокого психического отдыха, не устраняет подлинного освежения сил.

Эта теория игры, как «активного отдыха» подтверждается целым рядом фактов из жизни взрослых. Мы будем иметь дальше случай развить ту мысль, что у взрослых игра занимает не меньшее место, чем у детей, но в том-то и дело, что функция игры у взрослых совсем иная, чем у детей. Один американский автор считает возможным говорить о различии игры в различные периоды детства3, но если это даже и преувеличено, то несомненно, что общая функция игры во время детства глубоко отлична от функции игры взрослых. Изложенная выше теория (Шаллера, Лацаруса и Штейнталя) удачно, на мой взгляд, характеризует функцию игры у взрослых — но только у них. У детей игра, конечно, не является формой активного отдыха: если и дети знают свою серьезную жизненную работу, то как раз детской игре, как это указывают многие авторы4, присущ тот же характер серьезности, какой отмечен и труд. В этом смысле игра для детей не могла бы принести никакого психического отдыха, если бы они в нем нуждались, ибо дети играют с той же серьезностью, с какой они и работают. Неприложимость характеристики игры в разбираемой теории к детским играм хорошо показывает, что не следует сливать вопроса о функции игры с вопросом о сущности игры. Совершенно ясно, что понятие игры должно охватывать и игру детей и

--

survival values of play. 1902), очень приближается к теории Гроса, излагаемой нами далее. О теории Карра подробности см. у Гроса (К. Gross — Das Seelenleben des Kindes. 5-е изд. S. 62—65).

3 G u 1 i с k — Some psychological aspects of muscular exercise (Popular Science Monthly. 1898. X). В этой работе детство делится, в связи с развитием игр, на следующие периоды: 1) 1—3 лет, 2) 3—7 лет, 3) 7—12 лет, 4) 12—17 лет, 5) 17—23 лет.

4 «Детская игра, — писал, например, Фребель, — совсем чужда игривости — она полна для ребенка высокой серьезности и глубокого значения». Интересны также замечания об этом Гроса (op. cit. S. 57).

28

игру взрослых, хотя функция игры в обоих случаях может быть совершенно различной.

Если у Спенсера игры являются бесцельными, то в разбираемой теории игры как «активного отдыха», они не являются бесцельными, а имеют определенную психо-физиологическую функцию. То, что определение этой цели оказалось узким, что оно не может быть приложено к детским играм, не понижает методологической ценности теории. Перед нами возникает поэтому вопрос о функции игры у детей — или, как мы формулировали это раньше, — вопрос о «смысле» игры в детстве.

Впервые ответ на этот вопрос дает теория, развитая К. Гросом, который исходил из того факта, что игры служат средством для упраж-; нения различных физических и психических сил. Если наблюдать за играми молодых животных, за играми детей, то этот факт выступает с полной ясностью: игры всюду служат средством для упражнения и развития органов движения, органов чувств — особенно зрения, — а в то же время и для развития внимания, наблюдательности, часто и мышления. Для того чтобы мы могли пользоваться органами нашего тела, теми или иными психическими силами, нам присущими, необходимо, чтобы они были достаточно развитыми, необходимо, с другой стороны, чтобы мы научились владеть ими. То и другое предполагает поэтому какую-то подготовку, предполагает период, предшествующий настоящей и серьезной деятельности, во время которого органы тела, психические функции развиваются и созревают, и в то же время мы научается владеть и пользоваться ими. Этот период должен быть заполнен активностью, так как всякий орган, всякая функция развивается только в работе, в действии. Если игры служат как раз этой цели, если в играх достигается упражнение и развитие органов и функций и мы научаемся владеть ими, то, конечно, играм принадлежит чрезвычайно важное место в жизни ребенка. Детство длится до тех пор, пока мы не будем вполне готовы для того, чтобы самостоятельно вести борьбу за существование, — и если эта подготовка, это развитие всех физических и психических сил осуществяется с помощью игр, то играм принадлежит не только очень важное, но и центральное место в жизни ребенка.

Детальное изучение игр детей, которое предпринял Грос в своей! большой книге — Die Spiele der Menschen, — убеждает с полной опреде-; ленностью в том, что игры действительно служат развитию всех сил / ребенка. Бесцельные с внешней и поверхностной точки зрения, игры являются в высшей степени целесообразными в свете только что указанных фактов, так что Грос справедливо характеризует свою теорию игры, как телеологическую.

Но прежде чем мы пойдем далее, остановимся на одном вопросе, естественно возникающем здесь. Если для самостоятельной борьбы за существование необходим период подготовки к ней, период упражнения физических и психических сил — спрашивается, почему эта подготовка должна осуществляться именно в играх. Разве не могло ли бы дитя достигать той же цели, упражняя и развивая свои силы на настоящей жизненной работе — конечно, не во всем объеме реальных задач,

29

стоящих перед живым существом в его борьбе за существование, — к чему дитя, конечно, не готово, — но хотя бы в кругу ограниченной семейной обстановки? Никто ведь не станет отрицать, что в системе детской активности известное место должно быть отведено именно такой «реальной» деятельности, слагающейся из взаимодействия со всей реальной окружающей обстановкой. Почему же нужны в таком случае игры? Этот вопрос тем более уместен, что как раз у животных подготовка к борьбе за существование не исчерпывается той активностью, которая имеет форму игры, но действительно выражается и в «реальной» деятельности, в действиях над реальными предметами. У человека же игры не только занимают очень большое место в детстве, но и само детство длится очень долго.

Достаточно поставить вопрос о возможности для ребенка развивать свои силы на «реальной» деятельности, чтобы ясен стал и ответ на него. Что бы было с детьми, если бы они стали пробовать свои силы, развивать их на действительных, а не на сотканных их воображением предметах? Детское внимание привлекает к себе все, что окружает их; если бы они, с присущим им слабым пониманием действительности, могли следовать влечениям и желаниям, в них возникающим, только в плоскости действительности и не имели в своем распоряжении безграничного мира фантазии, — дети, конечно, неизбежно становились бы жертвами своего неведения и своей наивности. Природа слепа и безжалостна, она с одинаковой бесстрастностью казнит всех, кто нарушит ее законы — будь то дитя, будь то взрослый человек. Если бы дитя, видя, как ездит на лошади взрослый, могло удовлетворить свое желание ездить лишь на «настоящей» лошади, — сколько детей гибло бы даже не от неосторожности, а от простого непонимания опасности! Все, что проходит пред глазами ребенка, влечет его к себе, ему хочется повторить те движения, которые проделывают другие. Мы увидим дальше, в чем «смысл» этого стремления ребенка, но пока нам достаточно отметить психическую необозримость тех «замыслов», затей и желаний, которые волнуют ребенка и которые не могут не наполнять его, ибо дитя обладает восприимчивой и легковозбудимой душой.

Фактически мы находим следующую картину. Дитя, конечно, тянется к «живой» лошади, но с таким же удовольствием потянется и к игрушке, изображающей лошадь. Та психическая задача, которая определяет движение ребенка в этих случаях, одинаково хорошо решается в обоих случаях, а может быть на лошади — игрушке разрешается даже лучше, так как дитя может беспрепятственно крутить игрушкой, открывая полный простор для всех своих новых планов и затей. Между тем объективные условия активности ребенка в обоих случаях совершенно различны: в первом случае дитя всегда может сделать какой-либо неосторожный и роковой шаг, во втором же случае, что бы ни делало дитя, ему не грозит никакая опасность. Объективная же задача, стоявшая перед ребенком — развивать свои силы и упражнять их путем активности — разрешается в обоих случаях одинаково хорошо…

Если игра, как форма активности, занимает столь значительное ме-

30

сто в жизни ребенка, то для нас ясна теперь вся целесообразность этого. Дитя, играя, прекрасно решает стоявшую перед ним задачу развития и упражнения физических и психических сил, а вместе с тем оно стоит вне всякой опасности, какой могло бы грозить прямое взаимодействие с природой. Но загадка игры этим, конечно, еще не решается вполне: мы знаем уже роль игры в развитии ребенка, ценность игры, как формы активности, но для нас еще не вполне ясны внутренние корни игры, как таковой. Если природа «пользуется» играми, как формой детской активности, чтобы на безопасном материале развить физические и психические силы ребенка, то дитя играет, движимое к этому, конечно, какими-то своими внутренними импульсами. Явление игры стало понятно нам в своей объективной целесообразности, в своей функции, но оно должно быть понятно и в своих внутренних корнях, — тем более, что игра сохраняется у человека долго после того, как первоначальная функция игры завершилась. Мы играем и перестав быть детьми, — и это значит, что игра имеет какое-то глубокое основание в самой пси-хо-физиологической конституции нашей.

Чтобы выяснить этот вопрос, мало освещенный Гросом в силу некоторых причин, о которых скажем далее, обратим внимание на связь явлений игры с работой воображения. Коснемся сначала внешней стороны вопроса, давно и хорошо обрисованной различными психологами5: объект игры ребенка всегда частично создан работой воображения. В тех даже случаях, когда дитя играет с предметом, как таковым, оно все же привносит в свое отношение к предмету такие черты, которые ясно говорят об участии фантазии в психической «установке» ребенка. Но обычно дитя в процессе игры преображает реальный предмет, так что объект игры совершенно ясно представляет сочетание реальных и воображаемых свойств. Сила детской фантазии, ее могучая способность преображать действительность и увлекать детскую душу — известны всем: для того, чтобы работа воображения могла иметь место, достаточно самой ничтожной точки опоры в реальности. Кто не знает дивного места в «Отверженных» В. Гюго, где Козетта, забившись в угол, играет? В ее руках всего какой-то остаток сабли, да какая-то материя, — но силой ее фантазии это превращается в восхитительную куклу, с которой Козетта играет с непередаваемым восторгом… Всякое дитя, когда играет, полно одушевления, полно поэзии, — и эта психология в высшей степени характерна, в ней таится ключ к пониманию психических корней игры.

Если активность взрослых имеет своим объектом реальность в ее фактическом или хотя бы усвоенном нами составе, то активность детей, как она выражается в играх, направлена не на реальность. Объект игры непременно включает в себя реальность хотя бы в самой ничтожной доле (как у Козетты), но он не слагается только из реальности: дитя, с помощью фантазии, дополняет и преображает реальность, так что объект игры всегда представляет сочетание реального

--

5 Лучшее изложение этого вопроса можно найти у Селли — Очерки по психологии детства (в немецком переводе, который у меня под руками, S. 29—43), см. также Colozza.4.1. §12.

31

и воображаемого. Так как дитя очень легко может варьировать работу фантазии в отношении объекта игры, то это дает ребенку в высшей степени важное чувство власти над предметом игры, развивает желание пробовать на нем свои силы, развивает вкус к свободной и творческой активности. Благодаря именно этому игры оформляют перед душой ребенка новую и манящую к себе перспективу творчества, создают новые стимулы к активности, обусловливают приток энергии и благодаря этому являются очень существенным фактором развития. Пока еще нужно развитие физических и психических сил, пока еще детство не закончено, игры имеют это психическое действие, имеют эту функцию. Отсюда формула, которую в свое время выдвинул Грос: мы не потому играем, что мы дети, но для того и дано нам детство, чтобы мы играли. Функция детства, согласно этой формуле, заключается в том, чтобы дать развиться ребенку, не входя в прямое общение с действительностью, но в то же время не удаляя его вполне от действительности. Игры и являются той формой активности, в которой лучше всего разрешаются задачи детства, так как объект игр непременно связан с реальностью, хотя и не состоит всецело из нее. Участие фантазии в построении объекта игры обуславливает психическую действенность игры, ее стимулирующую силу.

Не входя пока в дальнейшее обсуждение поднятого вопроса о связи игры с работой фантазии, чем мы займемся подробнее несколько позже, укажем на общий характер теории, созданной Гросом. Эта теория, как мы могли убедиться, имеет биологический характер, так как она отводит игре в высшей степени важное место в психо-физиче-ском созревании ребенка, в его подготовке к самостоятельной борьбе за существование. После Гроса функция игр ребенка стала совершенно ясна, вполне уяснилось их центральное положение в психо-физиче-ском созревании нашем. Пока еще длятся игры, детство не кончилось; вся психология детства как бы определяется тем, чтобы сделать возможной игру. Соотношение психических сил, своеобразие детства имеют свой корень в том, что основной формой активности являются игры с тем своеобразным и неисследимым сплетением реального и воображаемого, которое характерно для предмета игры. Конечно, игра, будучи центральным фактом в жизни ребенка, имеет огромное влияние на все стороны психической жизни, в том числе и на детский интеллект. Но функция игры заключается совсем не в познании окружающей действительности — хотя она служит отчасти и этому6, — а в том, чтобы придать активности ребенка такую форму, чтобы не уводя от реальности, ослабить прямое с ней взаимодействие путем введения в нее работы фантазии. Биологические задачи игры разрешимы лишь благодаря детской фантазии, работа которой пересоздает объект, с другой стороны открывает свободный простор для всех дремлющих в ребенке сил. Но здесь возникает вопрос, — почему же детская фантазия так сильна, почему именно эта психиче-

--