- Павел Флоренский

- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИМЯ РОДА. (ИСТОРИЯ, РОДОСЛОВИЕ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ)

- ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ИДЕАЛИЗМ

- ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ИМЕНА. МЕТАФИЗИКА ИМЕН В ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ. ИМЯ И ЛИЧНОСТЬ

- ИМЕНА <ОНОМАТОЛОГИЯ>

- I. ИМЕНА В ТВОРЧЕСТВЕ П. МЕРИМЕ, Г. ФЛОБЕРА, Э. ЗОЛЯ, О. БАЛЬЗАКА, В. ПОГО, Н. ГИЛ ЯРОВА-ПЛАТОНОВ А

- II. ИМЕНА В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА. МАРИУЛА

- III. ИМЕНА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ

- IV. ИМЕНА В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

- V. ПОПЫТКА РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПРЕДСТАВИТЬ ИМЕНА КАК МНИМЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

- VI. ИМЯ И СВЯТОЙ

- VII. ИМЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ

- VIII. ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИМЕН. ЕКАТЕРИНА II И КАТЕРИНЫ ХѴШВЕКА. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

- IX. ОБЪЕКТИВНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИМЕН

- Х. ИМЕНА КАК ЗНАМЕНИЯ

- XI. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ИМЕН. ИАКОВ. ВАРФОЛОМЕЙ

- XII. ИМЯ И ЛИЧНОСТЬ. СЛУЧАЙ ИЗ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ИМЯ И «Я»

- XIII. ИМЯ КАК ТИП ЛИЧНОСТИ

- XIV. ИМЯ КАК ИНВАРИАНТ ЛИЧНОСТИ

- XV. ИМЯ КАК АРХЕТИП ДУХОВНОГО СТРОЕНИЯ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

- XVI. ИМЕНА КАК ОРУДИЕ ПОЗНАНИЯ

- XVII. ИМЕНА КАК ОРУДИЕ ПОЗНАНИЯ

- ХVIII. ИМЯ И СВОБОДА ЛИЧНОСТИ

- XIX. ЖИЗНЬ ИМЕНИ. ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ. СЕМЕМА, МОРФЕМА, ФОНЕМА ИМЕНИ

- XX. ФОРМЫ БЫТИЯ ИМЕНИ: ЦЕРКОВНАЯ ПРИНИЖЕННАЯ, УМЕНЬШИТЕЛЬНАЯ. ИОАНН—ИВАН—JWAN

- XXI. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ИМЕНИ ЛИЧНОГО С ОТЧЕСТВОМ, ФАМИЛИЕЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИМЕНАМИ, ПРОЗВИЩЕМ, НОВЫМ ИМЕНЕМ В ПЕРЕИМЕНОВАНИИ

- XXII. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ—ИНТУИТИВНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ИДЕАЛЬНУЮ СУЩНОСТЬ ИМЕН

- СЛОВАРЬ ИМЕН

- Приложение 1. Из письма священника Павла Флоренского Вл. А. Кожевникову от 29 июня—12 июля 1912 г.[262]

- Приложение 2. Заметки и подготовительные материалы к разделу «Ономатология»

- Приложение 3. Из записей бесед Н. Я. Симонович-Ефимовой со священником Павлом Флоренским

- Приложение 4. Из письма П. А. Флоренского к семье из Соловецкого лагеря от 8—10 апреля 1936 г.

- ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ОБ ОРИЕНТИРОВКЕ В ФИЛОСОФИИ. (ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЕЧУВСТВИЕ)

- ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ЗЕМЛЯ И НЕБО. ФИЛОСОФИЯ, АСТРОЛОГИЯ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

- ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ. СИМВОЛОТВОРЧЕСТВО И ЗАКОН ПОСТОЯНСТВА

- ПРИМЕЧАНИЯ

- notes

Павел Флоренский

У водоразделов мысли

(Черты конкретной метафизики) Часть вторая

Selbst erfindett ist schon; dock glucklich von Anderem Gefundnes, Frolich erkannt und geschatzt, nennst du das weniger dein?

(Gothe,—Vier Jahres-Zeiten. Herbst)

[1]

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИМЯ РОДА. (ИСТОРИЯ, РОДОСЛОВИЕ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ)

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ)

1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

1916.VIII.25. Вечер. Сергиев Посад

Мы должны заниматься историей философии. Но если всякое научное познание требует сознательности, в чем его предмет, каковы его задачи, чем характеризуются его своеобразные методы, то наука философская, к каковой, конечно, относится ист<ория> филос<офии>, требует этого усиленно. В чем же и философия, как не в высшей самоосознанности умственной жизни человека?

Предположим, временно, что мы знаем что такое философия и сосредоточим пока свое внимание на слове «история» Ближайший род нашей науки есть история. Наша наука есть историческое познание. И нам естественно спросить себя, освидетельствовать себя, знаем ли мы что такое история?

Что значит знаем? Прежде всего—умеем дать определение. Для определения требуется genus proximum2*. Genus prox<imum) истории будет?.. Судя по тому, что она преподается в этой аудитории, приходится сказать наука. Но так ли это?

2. НАУКА ЕСТЕСТВЕННАЯ

Ответить на последний вопрос по-видимому нетрудно. Взять какую-ниб<удь> науку, уяснить себе ее характерную особенность, как науки, и посмотреть, есть ли эта особенность у истории. Ну, вот, например, химия. Это бесспорно наука. Спрашивается, за что, за какой признак мы называем химию наукой? Посмотрим, чего мы не назовем наукой.— Наука состоит из суждений. Теперь, я высказываю суждение: «Какая ужасная жара! Железо может расплавиться». Наука ли это?—Нет. Потому, скажете вы, что суждение ложно. Ну хорошо, я выскажу другое. «Довольно прохладно». Это суждение истинное. Наука ли это?—Нет.—Почему?—Ну, а такое суждение: «Вода замерзает при 0° Ц»? Или: «Ускорение тела при свободном падении его в пустоте = 981ст/всс»? Это суждения, относящиеся к науке. Почему? Потому что первое не выражает никакого закона, скажете вы, а последующие выражают. Если я говорю: «Какая мутная вода»,—то тут нет закона; если я говорю: «Химически чистая вода есть непроводник электричества»; или «Химически чистая вода ядовита»,—то тут выражаются законы. Что же такое закон? Это то, что вообще, не в данном случае, не здесь и теперь, а всегда и везде. Закон—это неизменное в потоке времени и себе равное во всех местах пространства. Это—суждение всеобщее и необходимое, по терминологии Канта. Итак, мы, кажется, открыли тот признак, по которому химия есть наука: она высказывает истины общезначимые, т. е. такие, содержанием которых служит всеобщность. Всеобщность... а не... а не единичность. Следовательно, наука обобщает, генерализирует (generalis—общий) и тем дает суждения, которые относятся не к одному случаю, а ко всем подобным случаям.

3. ЗАКОН

Научное суждение гласит о том, что имеет место всегда и везде. Но ее «всегда и везде», хоть и остаются наречиями времени и места, стоят к времени и к пространству в своеобразном отношении: «всегда» не значит—в каждый миг, «везде» не значит—в каждой точке пространства. «Всегда и везде за причиною А следует действие а; это положение утверждает лишь, что за А неизменно, не только в данном месте и в данное время, но где бы и когда А ни случилось, следует а; но оно не говорит о том, где и когда осуществляется А. Его «вечный» характер с частостью осуществления его в конкретных случаях не имеет ничего общего. Повторяется ли в действительности то стечение обстоятельств, которое мы означаем через А, часто или редко, на связи между А и а это не отражается. Пусть А в течение тысячелетий встретится лишь один раз; пусть даже оно не встретится ни разу; связь его с а как была, так и останется «вечной» (ср. Naville—La notion du historique, p. 681—682). «Было, μ. б., время, когда не существовало на свете воды, наверное было время, когда не существовало многих из тех веществ, что ныне продаются в аптеках. Возможно, что опять настанет время, когда не будет существовать ни воды, ни антипирина» (Naville, Nouvelle classification, p. 79) 3. Но от этого логический характер законов химических соединений не изменяется; вечные свойства Н20 не страдают от того, что самое соединение Н20 не вечно и не вездесуще» (Чупрову Очерки по теор<ии> статист<ики>, стр. 83—84) 4. Этато повсемественная и повсевременная связь А и а называется законом, νομος. Химия, физика, биология и т. д., и т. д. начинаются как науки лишь с установления законов. Это бесспорно.

4. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Спросим теперь себя: можем ли мы, занимаясь историей философии, указать законы, применимые всюду и всегда? Др<угими> сл<овами>, обобщаем ли мы исторические явления?

Вот, напр<имер>, мы будем заниматься новой и новейшей философией. Что будет составлять нашу задачу? Понять философские системы, их внутреннюю связность, их связь между собою; показать, как в системе отразилась личность творца ее; выяснить, в чем именно влияние окружающей среды на данного мыслителя; показать, как преобразовалось известное понятие у одного философа в соответственное понятие у другого. Будут ли тут законы? Поясним свои намерения примером.

Мы, напр<имер>, покажем, как декартовские конечные субстанции (протяжение и мышление), сотворенные Субстанцией Бесконечной, превратились в natura naturata Спинозы, являющую natura naturans

5* у него же, и стали из субстанций атрибутами—мышления и протяжения. Как, далее, в философии Шеллинга они превратились в начало субъективное и начало объективное, a natura naturans—в Абсолютное безразличие их обоих. Или можно было бы проследить, как

[2] чувственность и рассудок у Канта преобразились в мужское и женское начала у Вейнингера или в инстинкт и в интеллект у Бергсона и т. д. и т. д. Или мы увидим, как Фихте, примкнув к кантовскому понятию о трансцендентальной апперцепции, делает его началом собственной системы и развивает новое понятие об абсолютном субъекте. И т. д. и т. д. В этих и тому подобных исследованиях будут заключаться наши занятия, да и вообще в этом заключаются у историков философии.

5. ЕДИНИЧНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО

Итак, будет ли тут открыт какой-нибудь закон? От ответа на этот вопрос, по-видимому, и зависит ответ на вопрос, будет ли наша история философии, как и вообще всякая история, наукой.—Вглядитесь, что мы надеемся изучить, понять, объяснить: какую сторону философии Канта развил Фихте, как связаны между собой Спиноза и Декарт, в чем сходство Бергсона и Вейнингера и чем объясняется это сходство. Обратите внимание, что мы употребляем тут имена собственные. Когда мы говорим в химии о свойствах воды, то речь идет о воде вообще. Когда мы говорим в истории о Канте, то речь идет не о Канте вообще, ибо нет «канта» (с малой буквы), а именно о «Канте» (с большой буквы), о единственном, и притом не случайно единственном, как, напр<имер>, археоптерикс pithecantropus erectus в палеонтологии, экземпляре, примере, а о самозамкнутой, неповторимой единице. Смысл воды для химии—в том, поскольку она не эта вода, а вообще вода, вода, а не Вода; смысл Канта для истории философии—в том, что он этот, а не вообще, Кант, единственный, Кант, а не кант. Изучая воду, мы от данного количества ее распространяемся мыслью по всей вселенной, изучая Канта, мы от всей, б. м., вселенной собираемся вниманием на Канте. А т. к. закон—именно в расширении, в обобщении, в генерализации, то здесь, где мы, напротив, индивидуализируем, сужаемся, закрепляемся мыслью на единичном—нет никакого закона.

6. ЗАКОН В ИСТОРИЧЕСКОМ

Я сказал «Нет никакого закона». И сказал, вероятно, подумали вы, поспешно. И по-своему вы правы. Конечно, в Канте, как и во всякой исторической личности, как и во всяк<ом> историч<еском> явлении, есть закономерность, есть подчиненность закону. Но вот именно она-то, поскольку есть, не интересует историка.

Поясню примером. Кант, несомненно, подчинен законам физиологии. Но изучение их—дело физиолога. Но физиологу нечего изучать их именно на Канте, когда он может их с таким же успехом изучать на любом экземпляре рода человеческого. Физиологические законы действуют в Канте, но в них нет ничего характерного для Канта, ничего кантовского.

Далее, Кант подчинен законам психологии. Опять те же рассуждения. Закон Вебера—Фехнера, напр<имер>, памяти и забвения. <2 нрзб.>) Механика. Ускорение Канта, брошенного с Пизанской наклонной башни, равнялось бы тем же 981 ст/зес, как и любого камня; но что тут значительного для историка ф<илософи)и?

Социология. Политическая экономия.

Все это можно было бы изучать и на Канте. Но не стоило бы тревожить великого человека, чтобы узнать то, что всеобще и необходимо, в чем он, следовательно),

меж детей ничтожных мира,

быть может, всех ничтожней он 6.

При изучении Канта нас интересует кантовскос, ему одному свойственное, явившееся в определенном) месте и в опред<еленный> момент истор<ическое> событие, более не повторявшееся и не могущее повториться, сам Кант в его особливости и его, опять-таки, неповторимые, исключительные, единичные отношения к другим людям, ко всей истории, к миру, его связи с бытием, все запечатленные его единственностью, а не связи вообще или отношения вообще. Ifre же тут закон?

Обратите внимание. Если бы мы глубочайшим образом познали личность Канта, поняли связь его отдельных мыслей, желаний, настроений, установили влияние на них его воспитания, знакомств, жизненных обстоятельств; если бы мы определили точнейшим, исчерпывающим образом все влияния, произведенные Кантом на дальнейшую историю философии, то мы считали бы свою задачу изучения всецело достигнутой. Это бесспорно. Но столь же бесспорно и то, что никакого закона мы тут бы не получили, а если бы и получили невзначай, то он, тем самым, не был бы характерен для Канта, как Канта, т. е. не был бы предметом исторического знания. То влияние, которое испытал от Канта Фихте, есть именно влияние Канта на Фихте, а не вообще кого-то на вообще кого-то. То, что получил от Канта Фихте, объясняется из личностей того и другого. Но вне их личностей это объяснение не имеет никакого смысла. Другие философы восприняли от Канта иное и преломили его философию по-иному. Фихте воспринял особ<енно> живо учение о трансцендентальной) апперцепции, Шопенгауэр—об иллюзорности мира, Маймон—о вещи в себе, 1Ъене Вронский—об абсолютной непоколебимости априорного знания, Гёльмгольц—физиологический идеализм и т. д. и т. д. Каждое из этих «влияний» Канта глубоко значительно для историка, но ни одно из них не есть закон. Каждое из влияний единичного на единичное самоё есть единичное. И все они для нас личности— а не особи, единственные—а не примеры всеобщего, монады— а не экземпляры. Итак, в истории, как таковой, нет речи о законах, ибо нет речи о всеобщем.

еватель и т. д. Дружба Шиллера и Гёте интересует нас как таковая, а не как частный случай дружбы вообще. Значительность исторического—именно в его неповторяемости, а не в том, что обще ему со всем другим. И это понятно. Если бы в Канте мы хотели видеть то, что свойственно всякому профессору) философии, то не было бы нужды обращаться к Канту именно. Но, обращаясь именно к нему, мы тем сам<ым> показываем, обнаруживаем, что интересуемся им самим, тем, что кроме Канта нигде и никогда не может быть познано. Я сказал «нигде и никогда». Тут вы слышите прямое противопоставление «везде и всегда» закона. Точно так же, как в этом сужении внимания на единственном вы видели противоположность расширению внимания в обобщении. Итак

8. РЕЗЮМЕ

История имеет предметом своим не законы, а единичное; она не обобщает, а обособляет—не генерализирует, а индивидуализирует. Другими словами, она имеет своими характерными признаками нечто противоположное признакам таких бесспорных наук, как химия. И следовательно, для нас возникает естественная) необходимость ответить на вопрос: да наука ли она? И, если поставить этот вопрос шире, что такое история?

9. НАУКОСЛОВИЕ

Тут мы наталкиваемся на парадокс. Как может быть, что история, это знание по преимуществу, если судить по ее этимону (ιστορέω—от корня ιστ—ιδ—οίδα)7*, это древнейшее знание—подвергается сомнению, наука ли она? Можно сомневаться, пожалуй, достигла <ли> история прочных результатов? Можно надеяться, что будущее откроет закономерности, о которых не знает прежняя история. Может быть, это хотим мы сказать нашим сомнением?—Нет. История не то что не имеет знания законов, но она не хочет и не предполагает его иметь. Внимание ее направлено в иную сторону. История принципиально отвертывается от закономерностей. Да и потому столь же принципиально ставим мы вопрос, наука ли история — теперь и всегда, в существе дела.

Но, опять, если история не наука, то, следовательно, и историки—не ученые. Неужели Моммзена, Ранке, Соловьева и т. д. мы исключим из числа ученых? Не похоже ли это на приведение к абсурду наших рассуждений? Может быть, это странно. Но и рассуждения наши тоже прочны—они не наши—их подтвердит любой историк. Следовательно, мы попадаем в апорию. С одной стороны, наукою признается та деятельность человеческого ума, которая имеет дело с законами, а история с ними дела не имеет, и, следовательно, не есть наука. С другой стороны, Ранке, Моммзен, Ключевский и т. д. суть ученые; учеными называются люди, разрабатывающие науку; но Ранке, Моммзен и т. д., как ученые, занимались историей, и, следовательно), история—наука.

В чем же дело? Чтобы разрешить эту апорию, надо сделать проблемою самое историческое познание и войти в обсуждение процессов исторического познания. Это будет логическое введение в изучение исторического познания—часть наукословия

[3] (Wissenschaftslehre) или общей теорией науки, логики науки.

Итак, наш вопрос будет гласить:

10. КАК ВОЗМОЖНА ИСТОРИЯ?

Или распространеннее: если история есть факт в составе нашего globus intellectualis 8. то какова должна быть природа исторического познания, в частности, и познания вообще, чтобы этот факт был возможен?

11. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО НА ПРИМЕРЕ

Яблоко Ньютона. 1666 г. Сэр Ис. Ньютон 5 (6?) янв. 1643, f31 мар<та> 1727 н. е., сын небогат<ого) землевладельца в Вульсторпе в Линкольншире, умершего вскоре после женитьбы. Недонош<енный> млад<енец>.

В школе в 1рантэме с 12 по 16 л., учился плохо, слабый, постоянно задумывался, религиозен. В 1660 неподготовлен<ый> пост<упил> в Кембридж. Занимался под руководством) Барроу. 1669—Барроу отказал<ся> от кафедры в пользу Ньютона. 1670—в Кор<олевском) Об<ществе> ок<оло> этого времени флюксионное исчисление. Занимал 30 л<ет> кафедру в Кембр<идже). В 1695 по предложению ученика, лорда Монтегю, гр<афа> Галифакса, смотритель монетного двора. 1703—переселился в Лондон и избирался президентом Королевского) Об<щества>. 1705—sir (дворянство). 1725—воспал<ение) легких. Скончался 31 марта 1727 г. Толкование) на Даниила и Апокалипсис). Пожар в кабинете. Нравственный) харак<тер>. Оптика. Телескоп...

Яблоко. Это, здесь... отсюда 2 ряда исследований): естественнонаучные) и истор<ические). 1-я точка зрения. Яблоко яблоком, но не в нем дело, а в формуле

2-я, историческая) точка зрения. Если важна формула, то кольми паче важен сам Ньютон, который дал эту формулу и многое другое. Формула важна по значению, да. Но ведь появилась она именно в 1666 г., в определенный) день, час и мин<уту>, и, следовательно), этот определенный) день, час и мин<ута> и это определ<енное> яблоко как-то даже важнее формулы, им порожденной. И вот нарастали на одном яблоке, под разными углами зрения рассматриваемом, 2 цели исследования. В одном оно делается яблоком вообще

[4].

12. ПРИМЕР ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Особенность славянофильской философии: отсутствие твердого начала. Все «по знакомству» — в филос<оФии)> в праве, в церкви, всюду. Почему? Особенность распространения — в замкнут<ом> круге.—Почему? Родня. [Таблица.]9* Тут все единично. Славянофилы—как группа, единственная), неповторимая. Говорят о неославяноф<илах>, но это совсем особая группа. Лицо каждого. Родствен<ные> связи каждого покоятся на род<ственной> связи других... Все это глубоко интересно нам. Но, м. б., надо искать законов? Ну, открываем, напр<имер), что законы ассоциаций у славянофил<ов> были такие же, как у западников. Что тут интересного? Элементы психол<огической) жизни такие же. Но дело не в том, что они такие же, а в их своеобразном сочетании, в их своеобразном отношении к данн<ому> месту и времени и в неповторяемости этого сочетания.

В этом все дело, но это—не закон.

13. ДЕЛЕНИЕ НАУК

Классификация Конта. Требование закона, как conditio sine qua поп10* науки, наиболее ярко выступает, как вы увидите, у Конта. Наука—способность предвидеть («savoir pour prevoir») п. но для предвидения требуется знание законов, и посему наука лишь настолько наука, насколько она знает законы, т. е. насколько она обобщает. Степень абстракции есть степень научности.

Шесть «sciences fondamentales»—

Математика -> Астрономия Физика -> Химия -> Биология Социология.

Где же история? История лишь постольку наука, поскольку она социологична. Но социологические законы—напр<имер>, законы статистики. Число рождений и смертности, бракосочетаний и бракорасторжений, перевес рождаемости девочек

[5] над мальчиками.

В 1899 43 иностр<анца> сочетались зак<онным> бр<аком> с горожанками г. Берлина—Чупров, 247—8.

...число писем с ненаписанными адресами, без марок и т. д. и т. п.

Это монотонная сторона истории, ее вечное бывает. Без этого «бывает» не могло бы быть общественной) жизни: земство устраив<ает> сеть школ. Если бы число учащихся было резко изменчиво, то вместо школ надо бы организовать

[6] летучие отряды. Торговцы пропотрошат гусей и окороки к Рождеству... Но что тут важного для истории? Статистика важная вещь, но концептуально все, что она гов<орит>, можно предвидеть. Ну конечно, в Китае мандарины получали палками. Нетрудно предвидеть это a priori, подобно тому, как нетрудно предвидеть a priori <нрзб. 11). А если нет. На то скажут—есть особые причины, новое, небывалое, прирост бытия. Итак, смысл монотонной стороны истории—в том, что когда нет ни особ<ых> причин, ни особ<ых> условий, когда все и всё остается постарому, то и все делается по-старому. Вот и все.

14. НОВОЕ, КАК СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИИ

1916.VIII.26.Hoчь.Сергиев Посад

Мы говорим, что все эти закономерности есть и естественно ожидаются постольку, поскольку все остается по-старому, поскольку общество, как целое, не меняется. А поскольку меняется, постольку не остается по-старому, поскольку внутренно движется,—эти законы текут, отменяются, исчезают. Это похоже на то, как если бы ледяное царство под живым лучом солнца стало таять и освободило к движению скованные дотоле льдами живые существа.

Скажем определеннее. Общество подчиняется законам статистики и социологии постольку, поскольку оно прозябает, а не живет. Другими словами, поскольку нет истории, а есть быт. Но лишь наступает история, поскольку наступает история, где наступает история—и тогда, и постольку, и там отменяются эти мертвые закономерности. Поясню примером. В 1910-м году и в 1911<-м> г. число мужей, убивших в пьяном виде жен, было, конечно, приблизительно одинаково, и неумеренный поклонник статистики сказал бы: вот фатальные законы чисел. Но ведь в питии тут не было истории. В 1911 г. пили так же, как и в 1910<-м>. Но в 1916-м году это число, несомненно, совсем иное. «Фатальная» закономерность преодолена. Почему? Да потому, что в питии было новое, стали пить меньше, да и война—мужчины на фронте. Закономерность была, но закономерность не истории, а отсутствия истории. А как только начинается история, как <только> жизнь приходит в движение, как <только> проявляет себя исторический процесс, так нет закономерности в той области, в которой есть историческое, новое. История и имеет дело с этим новым, с этим движением, ибо предмет истории—процесс, а не застой, рост, а не неподвижность, жизнь, а не смерть.

15. ΕΡΓΟΝ И ΕΝΕΡΓΕΙΑ12

Итак, мы подходим к новому делению объектов науки: к объектам неподвижным, мертвым, и объектам живущим, движущимся. В одном случае мы имеем дело с раз навсегда застывшим бытием, а в другом—с бытием в его процессе, во внутреннем напряжении, в росте. Воспользовавшись терминологией Аристотеля, мы скажем: в одном случае мы имеем дело с έργον, в другом—с ενέργεια. Камень есть έργον, но вдохновение поэта—не есть έργον, оно—живой процесс, оно— ενέργεια. Камень понимаем мы как semper idem, как всегда себе равный; вдохновение же поэта—как явление новых образов, новых прозрений, новых восприятий. Камень, перестающий быть тем, что есть он, был бы для науки, его изучающей, бессмыслицей. (Беру все эти понятия пока приблизительно.) Поэт, твердящий азы и открывающий всем давно известное—в своем роде был бы тоже бессмыслицей. Поэт, чтобы быть поэтом, должен непрестанно творить, давать новое; камень, чтобы быть камнем, должен пребывать все тем же. Один— ενέργεια, другой—έργον. Разумеется, и в поэте может быть остановка, и камень может измениться. Но ведь постольку и поэт—не поэт, и камень—не камень, не твердое тело. Разумеется, во всякой реальности есть и момент έργον, и момент ενέργεια. Поскольку поэт дает нов<ое> — он поэт, а поскольку камень потек — он не камень. Но по преимуществу одно есть έργον, а другое—ενέργεια. И кроме того, одна наука хочет заниматься стороною неподвижности, а другая—внутреннею жизнью.

Но Вы, м<ожет> б<ыть>, скажете: «Да разве механика, напр<имер>, не занимается движением?—занимается, но движекием, которое не дает ничего нового, выходящего за пределы того, что мы заранее о нем знаем—того, что содержится о нем в законе его. Да, это движение, но не приводящее с собою в действительность ничего неожиданного, ничего заранее неучитываемого; онтологически оно не есть движение... Планета, движущаяся по эллипсу, так и движется по эллипсу, не проявляя ничего неожиданного, ничего творческого. Напротив, жизнь есть непрерывное творчество, непрерывное преодоление неподвижного, непрерывное вдохновение, непрерывное откровение—нового, не бывшего, « + » бытия, прирост, прибыль, нарастание...

16. ΕΡΓΟΝ И ΝΟΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ И ΙΔΙΟΝ

Отсюда понятно, что исходною точкою при изучении бытия неподвижного должно быть такое έργον, которое есть έργον κατ' εξοχήν—по преимуществу, т. е. έργον неподвижное, неизменное, застывшее, себе равное по преимуществу. Что же это за έργον? Это—твердое тело. ТЬердое тело и есть преимущественный объект исследования науки о бытии неподвижном. Анализ естествознания показывает, что естественнонаучное исследование всецело опирается на понятия и постулаты существования твердого тела и, если угодно, этим исчерпывается, ибо вся дальнейшая задача—понять весь мир, всю действительность, как объяснимую из этого понятия. Да, механика и есть центральная дисциплина естествознания, и механикой все должно быть объясняемо. Всякое иное объяснение так или иначе отрицает механику, отрицает абсолютность, неизменность твердого тела и тем потрясает самый принцип неподвижности. Тогда нельзя сказать, что нет ничего нового. Тогда нельзя действительность заключать в заранее очерченные рамки. Тогда действительность начинает течь: πάντα ρείТогда взрывается жизнь. Тогда рушатся препоны движению. Тогда начинается история. Понятие έργον уступает место понятию ένέργεια— хотя это не та энергия (в сущности έργον), о которой говорит физика (энергетика), а энергия в древнем смысле слова. Итак, у нас начинает намечаться—протягивается—какая-то ниточка между установленным прежде противоположением общего и единичного с теперь установленным противоположением έργον—ένέργεια. Неподвижному, заранее начертанному закону может подлежать, очевидно, лишь то, что само в себе есть неподвижно, неизменно, заранее начертано. Пусть оно не кажется сразу же таковым. Пусть оно кажется подвижным и разнообразным. Но мы знаем, что если оно подлежит этому νόμος, то тем самым оно, в своих элементах, в своих истинно сущих моментах бытия, есть нечто неподвижное, έργον. И наоборот, единичным и потому неповторимым может быть то, что не имеет в себе неподвижности, твердого начала, что есть вечно новое—ενέργεια. Позвольте сказать это огрубленно. То, о чем можно предвидеть, очевидно, уже заранее, в существе дела есть то, что о нем можно предвидеть, т. е. оно не явит ничего воистину нового. А следовательно, оно — одно из многих, предвидимых, друг другу тождественных экземпляров, построенных по одной модели. Закон, всеобщность, как содержание предвидимого, есть в сущности то твердое, или твердого комбинация, которая видится в кажущемся изменчивым. Напротив, то, что живет, что творится и творит—что являет новое—оно непредвидимо. Оно просто есть, но не подлежит высказыванию о себе заранее, т. е. вообще, а констатируется лишь в своей наличности, в частности. Оно не «вообще», а «в частности» — единичное. Но если оно воистину творит новое, то в нем нет полной твердости. Оно—ενέργεια.

Живой процесс есть то, что неповторяемо—именно потому, что он живой. И если бы его повторить, то было бы уже не творение нового, а повторение старого, бывшего,—это было бы έργον. Ведь повторяемое имеет модель, и эта модель—в нем, т. е. твердое начало, έργον. Следовательно), поскольку что повторяемое, постольку оно обще и твердо.

И если твердое тело есть предел έργον и истинный тип его, то духовная жизнь есть предел ενέργεια и истинный ее тип.

17. ВЕЩЬ И ЛИЧНОСТЬ

Общее и единичное; έργον и ενέργεια; твердое тело и духовная жизнь—вот полюсы нашего понимания бытия, и между этими полюсами располагаются все промежуточные ступени. Эти полюсы могут быть означены еще иными терминами; вещь и личность—наиболее важные. Вещь всегда есть некоторое вообще: вам все равно, какой стакан воды выпить, тот или этот, лишь бы это была вода. Личность же всегда в частности: вам вовсе не все равно, кого назвать своим отцом или своим сыном; определенное, единственное, неповторимое лицо есть Ваш отец; определенное, неповторимое, единственное) лицо есть Ваш сын. И Ваши отношения к стакану воды — отношения вообще, а отношения к отцу или к сыну — отношения единственные. Разумеется, и к стакану воды можно относиться как к лицу, как к единственному: это и называется идолопоклонством. И к отцу можно отнестись как к одному из многих — как <к> средству получить какое-нибудь «вообще», напр<имер> стакан воды. Это и называется безнравственностью. Когда Вы в вещи — вообще—видите единственность или в единственности—лице—вообще— Вы извращаете порядок естества, Вы грешите против бытия. Одно глубоко связано с другим. Позвольте сделать уклонение в сторону, чтобы ярче пояснить вам мою мысль.

18. <50-Е ЗАЧАЛО ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ. РИМ. 1, 18—27>

Посмотрите 50-е (Й) зачало послания к Римл. (Рим. 1, 18— 27). Прочесть.

Стих 18.1нев... «Содержащих истину в неправде». Истина— бытие; неправда—извращенный порядок бытия, искажение божественного порядка бытия.

Стих 19. Почему? Истинный порядок бытия—виден. Какой? Единичное—личность—Личность в ее законченном и окончательном) смысле—Бог—в творениях, вещах—видим. Истинный) порядок в том и заключается, чтобы в вещах— Εργα—видеть ένέργεια, исходн<ый) пункт которых—δύναμις. Это явно. Но (21) язычники видели Бога—Личность—как Личность, и вещи—как вещи, но не поставили в должное отношение Лицо к вещам—ένέργεια к εργα—т. е. тем не прославили Бога. Язычники не установили в своем уме истин<ного) отношения бытия, и от этого в них произошло помрачение, и они запутались.

Славу Бога они поняли не как личную деятельность, а как вещи, как εργα. Лицо абсолютное подменили вещью. Действительность перестала быть прозрачной—она помутнела, огрубела, оплотнилась. И тогда они перестали понимать и вторичные лица—человеческие—и стали их воспринимать как вещи—отсюда чувственность. Но естественная чувственность, как предустановленная, не обнаруживала бы извращенности сознания. Потому у них чувственность противоестественная—безумная.

19. ПРИРОДА И КУЛЬТУРА

Итак, задача истории понять энергию как энергию. Но на земле самым ярким выразителем энергии является лицо человеческое. Лицо человеческое и есть предмет истории, и все с ним и ради него и из него совершающееся, в противоположность совокупности вещей, природе.

Но в чем же проявляется человеческая личность? Что служит характерным выявлением человечности? Если природою мы называем совокупность вещей, εργα, то совокупность энергий называем мы культурой. Науки о законах суть науки о природе, или естестве—естественные.

Науки об единичном суть науки о культуре, или о человеческом духе—или гуманитарные.

Для тех и других Виндельбанд и Риккерт предлагают названия, у нас усвоенные гл<авным> обр<азом> Чупровым: науки номографические,—т. е. описывающие законы, и науки идиографические,—т. е. описывающие единичное, τά ΐδια. М<ожет> б<ыть>, и не вполне точно, но противоположениенауки о духе = науки о культуре=науки о человеке; и науки о природе=науки естественные

[7] совпадает с противоположением:

науки идиографические и науки номографические.

Если угодно, сюда можно добавить еще противоположение

науки о лице—науки о вещи.

20. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТЫ ПРИРОДЫ

Но как различить объекты природы от объектов культуры? Начнем с простейшего случая.

Иду в лес, собираю землянику (объект природы).

Иду в сад, собираю совершенно такую же землянику

(объект культуры).

В чем разница? Лес мы считаем объектом природы, сад— объектом культуры. Пусть. Но ведь земляника там и тут, как мы сказали, одна и та же. Береза, посаженная в саду, и береза, растущая в лесу,—та же береза. Почему же одну мы почитаем за объект культуры, а другую—за объект природы? Если береза—та же, то, очевидно, <дело> не в березе, как таковой, а в отношении ее к чему-то. Да. Но к чему? К какому-то общему фону—к целому. Это выражается словами: «посаженная», «растущая». В одном случае мы говорим о березе, выросшей помимо воли и намерения человека. Во втором—сообразно воле его и намерению. То отношение, о котором спрашиваем мы, есть отношение к человеку, и, следовательно, не береза, как таковая, есть объект культуры, а труд человека делает ее таковой. Труд ли? Если человек много трудился, напр<имер> строя окопы, и на взрыхленной почве, на труде человека выросла береза, то она не будет все же объектом культуры. Не в труде дело, а в цели его. Другими словами, ставящая себе цели, целеполагающая Воля человека делает из объекта природы объект культуры. Итак, культура—не в вещах как таковых, а в своеобразно преломляющейся по поводу них воле человека, чувствах человека и его <нрзб. 1) целях. Совокупность же волевых устремлений и целей их характеризует лицо.

20а. (ЕДИНИЧНОЕ И ОБЩЕЕ)

Мы сказали

[8], что культура определяется целеполатающею деятельностью человека. И тут для нас открывается ответ на поставленный ранее парадокс. Связность культуры как царства целей. Отсюда единство—то, что заменяет закономерность. Культура—целое, целостное. Отсюда понятно, что в ней и должно быть все единично и <нрзб. 2) было бы целостным. Единичное, служащее цели, есть тип. Оно для нас назидает целеположения.

Мы говорили, что предметом истории служит единичное, а не общее. Но единичных беспредельно много. Выходит ли, что беспредельно много отдельных предметов и, следовательно,— беспредельно много отдельных историй? Нет, ибо единичные проявления воли отдельного лица органически объединяются в целостности самого лица и могут быть поняты, через единство лица, в своем единстве, хотя это единство совсем не есть общность, а есть живое единство, само опять-таки единичное, само представляющее единицу высшего порядка. Слезы и улыбки, радость и горе, грехи и подвиги отдельного человека не «похожи» друг на друга и не объединяются ни в каком «вообще»; но они не суть простое неупорядоченное, необъединенное, некоординированное множество, а суть именно энергии одного лица, суть едино в лице, и в них, в этих многовидных энергиях, познается единая δύναμις15*, единая духовная мощь лица.

Цели концентрируются в высшей цели, и будучи связаны между собою, цели образуют единый организм целей, высшее единство целей, царство целей, возглавляемое Целью всех целей, Богом. Хотя и занятая единичным, история не распыляется в беспредельности своих предметов, ибо культура как осуществление царства целей, сама образует единство и сама есть единый объект целей,—по крайней мере в принципе.

Самые противоречия и антиномии культуры, столкновения, борьба, вражда, с достаточно высокой точки зрения, может быть телеологичной, может быть осуществлением заданий высших лиц или Высочайшего Лица (ср. слова Апостола об ослеплении иудеев и неверии язычников), и то, что кажется снизу ненужным, оказывается необходимым, ибо совершеннейше осуществляет высшую задачу Культуры. Общности (схожести) природы через закономерность соответствует живое единство культуры через целестремительность.

Науки о культуре объединены не только не меньше, но даже гораздо глубже, чем науки о природе.

21. ПОСТОЯНСТВО ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ КУЛЬТУРЫ

Но тут, как и следовало ожидать, замечается глубокая разница. Науки о природе, как сказано, говорят о том, что вообще, т. е. о том, что везде и всегда бывает и, следовательно, в принципе исключает какое-либо творчество, новое. Отсюда понятна теснейшая связь их с механистическим мировоззрением, с пониманием природы, как механизма, извечно проделывающего свой раз навсегда установленный круговорот.

Идея вечного повторения, цикличности мира, парамнезия

16. свойственная древним, развитая Эпикуром и вновь с жаром открытая Фр. Ницше

17*,—тоскливая идея о мире, как о толчее повторяющихся и в себя возвращающихся процессов существенно связана с естественнонаучным миропониманием и затаенно она непременно подразумевается во всяком научном понимании мира, т. е. желающем говорить о бывании, а не о единичном бытии. Правда, 2-й закон термодинамики говорит, как будто, о противном, т. е. о неповторимости мировой истории. Но

[9] 1-й закон термодинамики, т. е. та первооснова современного естественнонаучного) миропонимания, которая утверждает неизменность мирового запаса энергии, м<ожет> б<ыть> наиболее ярко выражает все ту же мысль о природе, как о неподвижности. Количество энергии в мире постоянно—это значит: «Какие бы ни происходили передвижения и перераспределения мировой энергии; как бы ни были многообразны и неожиданны процессы в мире; какими бы новыми и несводимыми к общему закону ни казались явления природы—на самом деле ничего нового, ничего неожиданного, ничего многообразного нет: все подчинено одному закону неизменности, все заранее учтено и рассчитано, во всем сказывается одно великое вообще—что нет многого, нет нового, нет разнообразного, нет в природе творчества. Природа есть постоянство и неизменность—вот основной смысл естественнонаучного миропонимания.

Напротив, науки о культуре говорят о том, что — в частности, т. е. о том, что никогда и нигде не повторяется и, следовательно, в принципе исключает возможность подвести себя под общий закон. Отсюда понятна связь, теснейший союз наук исторических с телеологией, с изнутри развивающимся процессом достижения целей, вечно свежим, всегда новым. Ни один момент процесса культуры не может быть заменен другим, все они ценны, все неустранимы. Жизнь духа всегда идет к новому, не потому, что новая вещь лучше старой вещи, а потому, что для деятельности быть новой—это и значит быть, а быть неподвижной — это значит быть бездеятельной — не быть вовсе. Для наук о культуре все своеобразно, и, если исследователь не видит своеобразия исторических явлений и тем более лиц,—это значит, что он не умеет овладеть предметом своего исследования. И напротив, ухватить своеобразие явления—это и значит понять его. Итак:

природа бывает, а человек живет.

22. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЗНАНИЯ

Общее и единичное; неизменность и движение

[10]; έργον и ενέργεια; вещь и лицо; природа и культура—таковы основные диалектически выведенные определения предметов естествознания и культуроведения. Противоположность этих определений ведет за собою и противоположность наук, изучающих эти предметы. Но сами в себе науки эти целостны: по единству соответственного предмета. Чем же объединяются самые предметы? Предмет естествознания, природа, есть связь единой необходимости, в себя замкнутой; культура есть организация единой телеологии. Но единство телеологии означает, что царство целей организовано, т. е. что низшие цели подчинены высшим, те—еще более высоким и т. д. Цели идут в восходящем порядке, т. е. образуют единую иерархию целей. Единичное, будучи таковым, не исключает из себя все прочее, но, напротив, включает—чрез свое отношение к цели. Следовательно, единичное не отъединено от всего, но со всем связано. Пояснением этой мысли мы сейчас и займемся.

Мы рождены для вдохновения,

для звуков сладких и молитв 8.

Вот сторона культуры, по-видимому самодовлеющая и желающая быть самодовлеющей. Но она, единством целей, связана со всею техникою, с бытом... Для осуществления молитв нужны храмы, напр<имер>, а для них—архитектура, т. е. вся организация знания, художники, т. е. вся организация искусства, для художников же—химики, готовящие краски, горные промыслы, добывающие красящие вещества из недр земли, заводы, их перерабатывающие, плантации, доставляющие масло, сельские хозяева, дающие пшеницу и вино, стальные заводы, доставляющие земледельцам орудия для обработки поля, и т. д. и т. д. Каждый объект культуры предполагает тысячи других, те—опять других и т. д. Бесконечно многообразная ткань культуры оказывается связанной с таким чуждым, повидимому, жизни фактором, как молитва. Да и то, мы взяли ее со стороны внешней. А возьмите со стороны внутренней. Каждое слово молитвы подразумевает существование всей суммы догматических понятий; исторически это значит, что включается сюда все прошлое церковной жизни и более—вообще религиозной жизни человечества. В наших молитвах вы увидите термины философии, образы поэзии, идеи, отзвуки которых находим в тысячелетиях... Каждая ниточка культуры подразумевает всю культуру, как среду, вне которой она не может быть. Но, скажете, может быть, техническая культура не так связана с ее целым. Посмотрим. Возьмем... ну хоть этот карандаш. Надо добыть для него графит. Для этого необходимы геологические познания. Для них необходима вера в единство законов природы. А исторически она есть порождение христианства.— «Как это ни странно,—гов(орит) дю Буа Реймон человек, отнюдь не расположенный к христианству,—но надо сознаться, что исторически современное естествознание обязано своим возникновением хр<истианст)ву. А раз христианство, то по меньшей мере Евангелие. Его надо было написать, его надо было «проповедать всей твари»...20* Чтобы было это возможно, необходимо было все устройство церковной жизни. А для этого нужны были идеи философии и т. д., нужен был язык, позволяющий с точностью выразить догматы учения Церкви и канонические ее нормы... Нужна вся организация Римской империи, чтобы облегчить проповедь Евангелия,—дороги, корабельное дело... Далее, нужна математика. Нужно развитие эстетических понятий. Нужна грамота... А сколько к ней идет—об этом говорить можно неск<олько> лет.

Итак, в культуре, как и в природе

[11]. все связано, все сплетено во единую ткань. Это—так; но остановиться на этом пункте нашего исследования—это значило бы уничтожить возможность и, главное, необходимость науки, как естественной, так и исторической: если культура, как и природа, представляет собою однородную («гомогенную», как говорят) среду, не имеющую собственного строения, то очевидно, что расчленение ее было бы не соответствующим существу предмета и, следовательно, ложным. Но наука и состоит в расчленении своего материала с тем, чтобы понять его строение. Итак, факт науки, как естественной, так и исторической, показывает, что есть и какое-то расчленение соответственных предметов, а, следовательно, есть и те приемы, которыми это расчленение достигается.— Какие же?

23. ПРИЧИННЫЕ РЯДЫ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ—В ИСТОРИИ

Природа есть единое связное целое. Но расчленим ее на вещи, и вещи суть точки опоры в дальнейшем исследовании. В гладкой однородности не было бы за что, т<ак> ск<азать>, зацепиться уму и, не будучи в состоянии остановиться на чемнибудь) определенном, он скользил бы по природе... Мысль— зеркальное отражение воли. Бергсон. Психоанализ. Задержка свободы воления есть условие мысли. Мысль—эквивалент воления. Если мы идем по гладкой дороге, мы не думаем о ней, думать же начинаем тогда, когда спотыкаемся. В этом смысле м<ожно> сказ<ать>, что этикой занимаются только люди, не очень-то сами этичные. Расчлененность природы на вещи есть условие мысли о природе. Но тогда, значит, природа распадается, перестает быть единством. Нет, она сочленяется в единую систему вещей. «Если есть вещь А, то есть и вещь а», или «Если есть признак А у вещи одной, то есть и признак а у вещи другой»—таковы формулы сочленения. Но это сочленение вещей, причинное,—само есть проблема, и проблема сложная. Мы говорим, что у всякой вещи, у всякого явления есть своя причина. Но что есть причина? Что называть и считать причиною данной вещи, данного явления? Пример, молния в воздухе, причина грома, сопричины—условия. Как ограничить себя некоторой определенностью? А если в принципе признать, что все предыдущее состояние мира есть причина данного события, то этим упраздняется самая возможность изучения, ибо нечего изучать причинные связи, если все есть причина всему. Мало того, распространять причинную зависимость на всю вселенную, это значит уничтожать ее, ибо совершенно безразлично сказать, что данное явление произошло само собою, без причины, или сказать, что причина его—наличное состояние всей вселенной. Анализ понятия причинности показывает, что или надо отвергнуть причинность, или признать, что причинность мира реализуется в виде множества отдельных, между собою пересекающихся причинных рядов, причинных нитей, так сказать, и эти нити судьбы друг от друга в течении своем уже независимы, хотя, б<ыть> м<ожет>, и исходят из одного общего узла. Итак, вселенная расчленяется на вещи, соединенные между собою нитями причинности. И, более того, тот же анализ причинности приводит к убеждению, что причинная зависимость однозначна, определенна и необратима. А есть причина а—это значит, что только а есть следствие А> и только А есть причина о, и что А есть именно причина, а не наоборот, не следствие... Иное понимание причинности не может быть удержано по неприменимости его к расчленению мира.

Обращаемся теперь к культуре. Культура—связное целое, иерархия целей. Но как расчленяется это целое? Где центры целей и их осуществлений? Мы знаем, что это суть личности, лица. Если природа расчленяется на вещи, то история—на лица. И если категорией природоведения мы должны признать имя нарицательное, имя вещи, то категорией истории—должны признать имя собственное, имя лица. Но что сочленяет лица в единство культуры? Другими словами, что составляет в единстве культуры безусловно данную связь лиц, совершенно не зависящую от нашего произвола? Такую связь должно искать, конечно, в том, что составляет условия самого бытия объектов данной науки. Наука о природе занимается вещами, и, следовательно, необходимая связь вещей есть та, которая связана с самым бытием вещей и, следовательно), уничтожилась бы, стерлась бы лишь с уничтожением вещей. Эта связь есть причинность, полагающая вещи. Следовательно, в науках о культуре, занятых лицами, такою связью лиц, без которой не понять лица и с уничтожением которой уничтожились бы самые лица, есть связь рождения. Всякое соотношение лиц может быть изменено, но только не отношение рождения.

«Авраам роди Исаака»21*—эта связь между Авраамом и Исааком могла бы быть уничтожена лишь с уничтожением этих лиц,—не иначе, всякая же иная—могла бы быть уничтожена без уничтожения бытия связываемых лиц. Это—ряд пространственных и временных и др. соотношений вещей, которые все могут быть уничтожены, но лишь причинная связь неустранима.

ГЕНЕАЛОГИЯ

«Для большой публики генеалогия—скучное, чванливое, пустое занятие,—говорит Никол<ай> Петр<ович> Лихачев.—А на самом деле она вытекает из великой заповеди чтить родителей, на усвоении которой едва ли не основана могучая жизнеспособность еврейского племени. Тем, кто не имел счастья любить своих родителей, не надо заниматься генеалогией. Для них она мертва. Для тех, кто имел счастливое детство, родители родителей при мысленном углублении и изучении, становятся близки, понятны, любимы». (Я. 77. Лихачев,—Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки. «Русский библиофил», № 5. Сентябрь. 1913 г., стр. 96, прим. 1.)

Почему не занимались генеалогией:

а) Нарушение традиций, связей, родов в 60-е годы. Нигилизм. Или, точнее, это-то и есть нигилизм в точнейшем смысле слова.

б) Разорение уклада жизни, быта, гнезда, оседлости. Забывалось все.

в) Дурное чувство зависти родовитым фамилиям. Вместо того, чтобы изучать прошлое, завидовали тем, у кого оно изучено. Вместо того, чтобы делаться родоначальниками, ненавидели тех, у кого они есть.

г) Разрыв с отцами. Не любили отцов, дедов и хотели детей своих лишить родового имущества, генеалогии, традиций... Отрекались от титулов, от предков, от имени. (В. Фрей; Крыштафович 22. Рассказать об них: примеры нигилизма.)

Почему надо заниматься?

а) Чувство связи с родом, долг перед предками, перед родителями обязывает знать их, а не отворачиваться. Последнее и есть хамство — «знать вас не знаю, как родителей, предков...».

б) Себя чувствовать надо не затерявшимся в мире, пустом и холодном, не быть бесприютным, безродным; надо иметь точки опоры, знать свое место в мире — без этого нельзя быть бодрым. Надо чувствовать за собою прошлое, культуру, род, родину. У кого нет рода, у того нет и Родины и народа. Без генеалогии нет патриотизма: начинается космополитизм— «международная обшлыга», по слову Достоевского. Чем больше связей, чем глубже вросла душа в прошлое, чем богаче она обертонами, тем она культурнее, тем более культурная масса личности: личность тем более носит в себе то, что более ее самое.

в) Идеи, чтобы быть живыми, должны быть с фундаментом, с прошлым; мы должны чувствовать, что не сами сочиняем свои теории (сочинительство, игра в жизнь), а имеем то, что выросло, что почвенно. Какая разница между одеждой на вешалке и тою же одеждой на жив<ом> теле? Такая же между идеей, отвлеченно, вне культурной среды, взятой и идеей в ее живой связности с культурой.

г) Для истории материал необходимый. Надо его собирать. Долг каждого, живущего в истории, и давать свой вклад в познании истории. Нельзя заранее сказать, что важно и что неважно. Иногда и мелочи оказываются драгоценными.

д) Ответственность пред детьми, пред младшими поколениями. Генеалогия—родовое достояние, не личное, и надо его хранить. Как майоратное имение не имеешь права растратить, так и сведения о предках должно держать в памяти, хотя бы сам ими не интересовался. Будущие поколения всегда могут предъявить вопрос: где же наше достояние, где прошлое наше, где наша история. В XVIH веке и до пол<овины> ХГХ проматывали имения, а во 2-й половине XIX века проматывали духовное достояние—прошлое. Это хуже, чем проматывать имения.

е) Закон о сохранении культурных и общественных ценностей. Он относится сюда же.

ж) Религиозный долг благодарения. Как же благодарить за жизнь?—если не памятованием о ней. Сколько поучительного, сколько назидательного—для воспитания. Я высказал Вам свое убеждение о задачах рода и о жизни его. Отказ от жизненной) задачи рода ведет к гибели... Может подточить. Что же делать тем, у кого «нет» генеалогии, прошлого? а) Во-первых, это вздор. «Нет» генеалогии, этого—этого быть не может. Всякий от кого-ниб<удь> родился и, следовательно), имеет генеалогию. Даже у подкидышей можно установить ее, но не сразу, трудом. Но ведь остальные не подкидыши. Слова Ив<ана> Николаевича) Ельчанинова

23* — о том, что он берется выяснить генеалогию любого крестьянина до

1/

2 XVI века, лишь бы род его не был пришлым издалека, жил в центральных губерниях. Это кажется сперва странным, но это и понятно. Мы живем в государстве, в культуре. Суть культуры прежде всего в том, что лица рассматриваются как лица, т. е. не могут затеряться среди вещей, т. е. на учете как лица, т. е. имеют имена собственные, а не нарицательные. Но для лица быть на учете это значит быть зарегистрированным. Др<угими> слов<ами>, имя и основные данные лица непременно где-ниб<удь) записаны, не м<ожет> б<ыть>, чтобы было иначе.—Далее, лицо приходит в соприкосновение с другими; эти соприкосновения фиксируются официально. С другой стороны, раз мы живем в культурной среде, то все более или менее достойное внимания как-ниб<удь> фиксируется историческим преданием—следовательно), о всяком сколько-ниб<удь> значительном лице где-ниб<удь> имеются записи, дело в том, чтобы найти их. Не сочинить надо исторические данные, а найти, как находим мы продукты природы. Поймите. Царство культуры ничуть не меньше, чем царство природы, и задача наша разрабатывать его, как разрабатываем ископаемые

[12]. Мое заветное ощущение жизни, мое самое глубокое чувство и моя вера, многократно подтверждавшаяся на опыте,—что есть основная аксиома истории: ничто не пропадает» Я высказываю Вам это не как отвлеченное положение, а как наиболее твердый пункт внутренней своей жизни: ничто ж пропадает. Ни хорошее, ни плохое. За все будет свое возмездие, и не только на Страшном Суде, но и на суде истории. Помните, «нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы» (Лк. 12,2). Помните, что «что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях» (Лк. 12,3). Помните, это не нравственная только аксиома, но и гносеологическая предпосылка истории. История жива только дотоле, доколе Вы убеждены, что не могло быть ничего такого, о чем принципиально не было бы возможности узнать, не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц, через год, через 100 лет. Вы сказали одному— но он записал Ваши слова или рассказал другому. Вы думаете, что были одни—но кто-ниб<удь> видел вас под смоковницей. А никто не видел—сама природа позаботилась запечатлеть Вашу жизнь, сама природа позаботилась зафиксировать Ваш хотя бы следок. И вот для тонкого исследователя, для исторической ищейки уже достаточно материала. Интереснейший пример такого рода—наведший меня на многие размышления—это знаменитая Туринская плащаница (рассказать о ней; показать рисунок).

Господь во гробе! Кто видел Его? Никто. Поймите, никто не видел, фотографий не было... Изображение Его, «конечно», исчезло безнадежно. И вот—оно пред нами. Через 1871лет мы видим воочию Господа во гробе. Это вызывает дрожь и благоговения, и страха. А! И мы, ни в одном слове, ни в одном жесте, ни в одном дурном движении, не уйдем от суда:

И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего Суда!24*

Повторяю, ни хорошее наше, ни плохое наше не пропадут. Прошедшее, вечно ускользающее, бегущее мимолетною тенью—вечно само. «Бессмертие прошедшего»—Фламмарион, Гершель, С. С. Глаголев25*.—Как световая картина, мчащаяся в пространстве. «Черный монах» Чехова. Закон относительности: само время относительно.

Итак, возвращаюсь к теме: надо, следовательно, не лениться в поисках. Надо много трудиться над разысканием следов прошлого. Они останутся, да. Но помните, что и нашей небрежности к прошлому, нашей духовной невоспитанности, нашего замыкания в самих себе следы тоже останутся.

О том, что не бесповоротно пропадает—пример: часы рождения моих предков. О том, что знатность и родовитость—понятия не совпадающие: крестьяне-рюриковичи (продавали в рабство), ссылались. Знатные фамилии—малородовиты, родовитые же захудалы, загнаны.—Родовитость крестьян. Пример: Артынов.

В «Чтениях в Имп<ераторском> Общ<естве> Ист<ории> и Древн<остей> Российских при Московском) У<ниверсите>те» (1882, I

[13]) напечатаны «Воспоминания крестьянина села Угодич Ярославской губ<ернии> Ростовского уезда Александра Артынова» с предисловием А. Титова. Когда Артынову Титов предлагал напечатать его «Воспоминания)», то Артынов отказывался: «Боюсь,—говорил он,—что скажут про это? Вот, дескать, мужик захотел писать свои воспоминания!.. И то мне в жизни не мало досталось за бумагомаранье. Надо мной издевались, считали мои писания большим грехом или пустяками, да и теперь, пожалуй, сочтут за то же самое...» (стр. И). «Посвящая более полувека, все свободное от сельских занятий время, на собирание сказок, преданий, легенд и т. д., А. Я. Артынов приобрел богатые материалы для изучения своей родной местности. Этому почтенному труду он отдался еще в то время, когда грамотности в народе почти совсем не было...» (стр. II).—А. Я. Артынов *22 авг<уста> 1813 г. (отец его tl7 янв<аря> 1813)

[14]. Стр. 10: «Осмеливаюсь, хотя не без боязни упрека в самолюбии, свойственном по природе всякому, упомянуть здесь о прежней древней фамилии моих предков. Фамилия наша «Артынов» новая, и произошла от Мартынова. Один из моих предков, Васька Вихорь взял живым на р. Яике изменника, атамана Донских войск, Ивана Мартынова Заруцкого, за что он и получил прозвище «Мартынов». Настоящая же наша фамилия «Альтины». Свидетельства об Альтиных, предках Артынова, восходят за 500 л<ет>—один из вестников смерти князя Бориса получил прозвище Альта (от реки). Альтины упоминаются в царствование Иоанна Грозного. Они были целовальниками ростовского царя, и один из них за свою близость к Иоанну—поставлял ему вино—поплатился жизнью».

Крестьянин знает свой род за 500 лет. А вот Вам пример интеллигентов. Редко кто знает свою генеалогию дальше деда; и это еще не худо, что не знает, но и не желает знать, не старается узнать, пренебрегает. Представьте человека, сидящего всю жизнь над вопросами культуры, истории, и не знающего, не желающего знать собственного прошлого. Неужели про такового можно сказать, что он понимает то, чем занимается

[15]?Это—полная противоположность старинному интересу к родословиям, чванству родословиями и отсюда—фальсификациям родословий. Но и фальсификация родословия показывает, что интересуются люди не существом дела, не прошлым, а тем, что о нем скажут. (Как пример фальсифицирован<ных> родословий—родословие Корсаковых—от Сатурна и Иовиша

26*.

КАК ЕЮ ЗАНИМАТЬСЯ?[16]

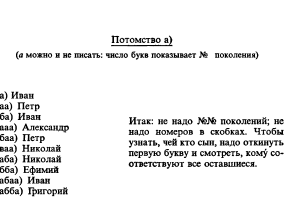

Мы начнем с того, что логически стоит в конце, но о чем необходимо сказать предварительно, дабы облегчить себе дальнейшие рассуждения: о способе записи сведений уже добытых. Вопрос—о том, как фиксировать в наиболее сжатом и удобообозреваемом виде найденные сведения?

Примеры обращения с генеалогическим материалом можете видеть у Руммеля и ГЪлубцова, у кн. Лобанова-Ростовского, у кн. Долгорукого, у Петрова

27. у Ельчанинова. Когда мы говорим о способе записи генеалогического материала, дабы фиксировать его и, вместе

[17], сделать легко обозреваемым, то прежде всего надо точно определить, что именно хотим мы запечатлеть. Говорю что именно, разумея под этим: «Какую именно комбинацию генеалогических «роди», какой именно пучок, какую связку этих элементарных отношений хотим мы изучать?» Какую—это определяется тем, куда устремлено наше внимание, т. е. что рассматривается как сложный объект нашего исследования. Таковыми могут быть:

1) отдельное лицо в его генеалогической структуре,

2) отдельный род,

3) связь двух и большего числа родов,

4) полоса родственников и свойственников более или менее современных, т. е. известная общественная группа, входящая в ткань общественной жизни как одно, более или менее связное целое.

И т. д.

Начнем с отдельного лица. Изучить генеалогически отдельное лицо, это значит исследовать генеалогически состав его крови, познать сложную природу его семени. Вы, конечно, понимаете, что каждое лицо может быть рассматриваемо, как генеалогический узел многих линий. Биологически каждое лицо осуществляет в себе сложную комбинацию наследственных влияний, есть сложное наследственное образование, в котором одни наследственные элементы сказываются ярко, другие тускло, третьи и совсем не сказываются. Но помните, что по законам наследственности «не сказываются»—это не значит «не существуют». Нет, ничто не пропадает и до седьмого (по Библии) колена, т. е. до полноты (7—число, символически означающее полноту), свойства, полученные путем наследственности, могут дремать, а потом все-таки сказаться. В частности, особенно нагляден скачок наследственности от дедов к внукам, через отцов и матерей (lues 28. алкоголизм).

Чтобы Вам объяснить сложность передачи наследственных свойств, укажу Вам, например, на наследственность гемофилии (Haemophilia), т. е. кровоточивости (это «болезненное состояние, при котором малейший повод вызывает продолжительные и упорные кровотечения, угрожающие жизни. Часто бывает, что и самопроизвольные кровотечения, напр<имер>, носовые... дают повод к значительным кровопотерям. Кровь выступает также и внутри тканей, так что на теле может появиться большое количество кровавых пятен. Обыкновенно такие пятна появляются вследствие продолжительного давления на какую-нибудь часть тела, напр<имер>, при сидении... Всяких кровоизвлечений и даже маленьких операций следует избегать» («Большая Энциклопедия», т. 11, стр. 568)) и цветовой слепоты (пояснить, в чем дело; дальтонизм). «Предрасположение к обоим этим видам страдания передается от женщин, которые, однако, сами им не подвергаются. Так, мужские члены семейства могут иметь расположение к кровотечениям или страдать цветовой слепотой, но они не передают эти болезненные состояния потомству, если вступают в браки с негемофильными или с не выказывающими цветовой слепоты женщинами. Особенно пользуется известностью семейство Мампель в Кирхейме близ 1ейдельберга, четыре поколения которого находились под медицинским наблюдением. Из ГП мужских представителей этого семейства треть страдала кровотечениями, а из 96 женских—ни одной» {Г. Бутан,—Наука о человеке. Т. 1.1911, стр. 46).

Следовательно, если у вашей дочери нет гемофилии, это еще не значит, что в ней не дремлет гемофильная наследственность, которая скажется на ее сыновьях. По теории наследственности зародышевая плазма непрерывна, и, следовательно, весь комплекс наследственных качеств передается от родителей к детям, усложняясь с каждым новым поколением—чрез слияние потока отцовской наследственности с потоком наследственности материнской. Она представляет собою сложную мозаику, отдельные элементы которой — биофоры, геммулы, пластидылы, пангены, биогены и т. д. (по разным авторам)—могут делаться явными или скрываться в рождающие недра нашего существа. По представлению Вейсмана 29. «зародышевая плазма представляет из себя крайне тонкую, искусную мозаику. Из многочисленных и разнообразных комбинаций этих ее строительных единиц могут быть выводимы все вариации наследственных качеств в потомстве» (Бушан, ib., стр. 36). Пример — розовые цветы, полученные от скрещивания белых и красных. Розовые с розовыми дают розовые, белые и красные. (Закон Менделя. Хромосома качества а и хромосома качества b дают при скрещивании а + Ъ. Но зародышевые клетки при созревании имеют по одной хромосоме, одна д, другая—Ь, и потому дают комбинации

a + b, b + a9 а + а, b + b.)

До сих пор я говорил о биологической зависимости отдельного лица от своих предков. Но ведь генеалогия имеет в виду нечто большее—не только биологическую наследственность, но и всю сумму качеств, унаследованных от предков, будь то путем биологическим, или педагогическим, или нравственным, духовным и т. д. Нам в данном случае неважно, как и почему. Предки накладывают неизгладимые следы на своих потомков множеством способов, но важно то, что это влияние, всяческое и всяческими способами, несомненно и, следовательно, генеалогически должно быть учитываемо. В генеалогическом «роди» содержится гораздо больше, чем понятие оплодотворения, хотя и оплодотворение—великая тайна,— а именно вся сумма влияний, идущих от родителей к детям. У каждого рода есть свои привычки, свои традиции, свои нравственные особенности, свои вкусы, своя нить культуры, связи с историей, свое понимание, и все это властными, хотя (и даже потому что) и бессознательно воспринимаемыми штрихами определяет душу отдельного члена родов, пересекающих свои влияния в данном лице. Как же, повторяю наш вопрос, зафиксировать сумму этих влияний?—Удобнее всего сделать это при помощи таблицы или схемы «восходящего смешанного родословия. Так как здесь речь идет о генеалогических корнях данной личности, рассматриваемой как предмет изучения, то я считаю уместным схему эту назвать

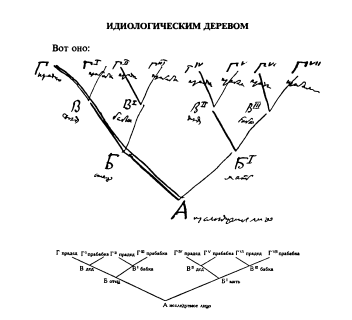

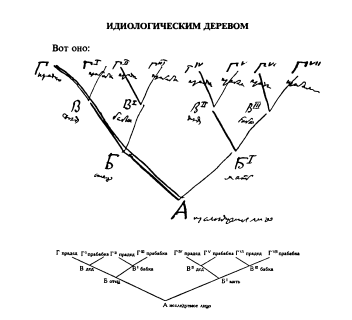

Понятное дело, что линия АБВГ... (т. е. без индексов) есть линия главная, хотя бы потому, что по ней передается фамилия, по ней передаются права состояния, по преимуществу по ней передается из поколения в поколение имущество и, наконец, т. к. отцовская наследственность считается большинством исследователей более сильной, чем материнская (стр. 44, Бушан), и во всяком случае более ценной (по отцовской линии передается по преимуществу способность к логическому мышлению и дар формулировать и выражать мысли, черты, характеризующие проявление и движение чувств, аккуратность и честность, талантливость (Бушан, стр. 44—45, 46)). Следовательно, линия крайняя левая (для изображенного лица)—наименее влиятельная и наименее ценная. Промежуточные же линии идут в возрастающей силе и ценности слева (от А) направо. Скажу более того. Чем левее линия, тем большее число раз меняется от ветви к ветви фамилия. Но т<ак> к<ак> каждый раз женское влияние несколько слабее мужского биологически, не говоря уже о нравственном складе, о привычках и т. д., вообще о всей не биологической наследственности, то с каждой переменой фамилии наступает перелом в жизни этой линии и, следовательно), влияния взаимно ослабляются, так что линии левые оказываются мало определенными, мало устойчивыми, мало связанными традициями и биологическою наследственностью. Напротив,

чем правее линия, тем определеннее характеристика линии, тем устойчивее ее содержание, тем крепче ее традиции. Следовательно, идиологическое

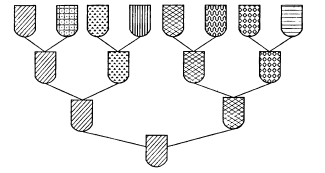

[18] дерево следовало бы изображать линиями разной толщины—толстыми справа и все утончающимися влево. Как пример этого выходящего смешанного родословия можно привести родословие Д. А. Хомякова, сына знаменитого поэта и богослова и брата известного председателя Госу<дарственной) Думы Ник<олая> Алекс. Хо<мяко)ва.

РОДОСЛОВНАЯ С ГЕРБАМИ

Символом рода служит, как известно, герб. В древности были своего рода гербы и у крестьян. Тотемы, тотемизм—как выражение сущности рода. Имена—идеи—ангелы—тотемы. Отсюда—интерес в наглядной таблице соединить все гербы данного лица—актуальные и потенциальные—(он может их унаследовать, если прекратятся старшинствующие мужские линии) и тогда его потенции проявятся. Рис. у Лукомского.— Русская геральдика30*.

Применение идиологического дерева к изучению лиц и явлений в их духовной и культурной зависимости от прошлого.

Как средство самопознания. Эта таблица незаменима и бесценна. Усиленно и дружески рекомендую Вам применить ее к исследованию себя—биологическому, генеалогическому и духовному. Усиленно рекомендую и приложить ее к исследованию идей своих, мыслей сочинений. Если Вы хотите приобрести ясность мышления, если Вы хотите отчетливо представить себе окружающее Вас, если хотите понимать самих себя и свои и чужие мысли—почаще применяйте этот прием исследования, и притом именно на листе бумаги: показывает Вам наглядно, чего Вы еще не уяснили себе, и, следовательно), побуждает искать, толкает ignavam rationem31*, ставит его в известные рамки, требует отчетности...

Применение того же приема к исследованию генезиса понятий.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО

Среда 1916.IX.21. Сер(гиев) Пос(ад>. Ночь.

До сих пор мы говорили об изучении отдельного лица, системы, понятия и, в отношении к нему—рода, систем предшествующих, понятий частных или предварительных.— Теперь же мы станем говорить о самой связи отдельных лиц, систем, понятий и т. д., т. е. станем рассматривать совокупность их, преемство их, последовательность их в ее индивидуальности, как единое целое. Раньше мы исходили из единицы и шли в глубь ее строения, так сказать, изучали ее десятичные части

Теперь же мы, исходя из той же единицы, рассматриваем десятичные ее кратные, т. е., другими словами, ее самое последовательно рассматриваем как десятичные части единиц высших порядков.

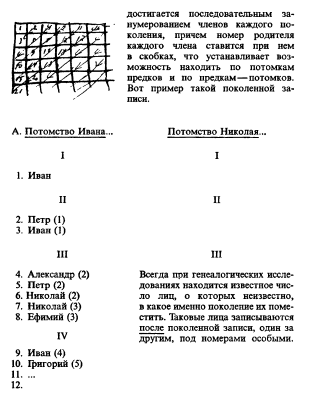

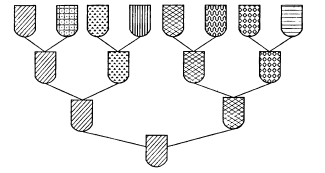

Первичная связь истории, применяемая последовательно по типу софита, образует родословие или генеалогию, схематически представленную в виде всем известного родословного дерева, или дерева генеалогического. Говорить об этой всем известной схеме нет надобности. Но, м<ожет> б<ыть>, не бесполезно заметить о нескольких технических приемах, облегчающих запись и делающих ее более наглядной.

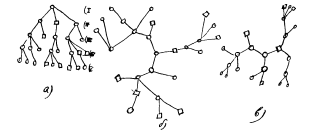

1) Колена должно различать

а) или на горизонтальных,

б) или на концентрических

кругах,

в) или на кругах одинакового радиуса, описанных не из общего центра, а из центра, помещенного каждый раз в точке родителя данного потомства.

Каждая из этих схем имеет свои достоинства и свои неудобства. Первая схема особенно наглядно представляет принадлежность членов рода к одному «поколению», разумея это слово в смысле не физическом, идейном или духовном—как обозначение совокупности лиц, систем, понятий, непосредственно зависящих от совокупности, признаваемой нами предшествующей. Удобна эта схема и тем, что, по мере исследования корней генеалогий, допускает занесение в нее и найденных новых результатов исследования. Неудобна же она тем, что в случае потомства (как бы ни разуметь это слово) обильного, оно с трудом умещается на горизонтали или приходится делать неудобно и ненаглядно длинными горизонтали поколений. Тут с особою остротою встает мальтусов закон: в то время как средства удовлетворения растут в арифметической прогрессии

[19].

Вторая схема, сохраняя поколения неспутанными, в значительной степени ослабляет потребность экономить место и делает соединительные линии не столь длинными; но она, зато, не дает возможности продолжать генеалогию вглубь веков.

Наконец, последняя схема, давая еще более места и еще более сокращающая соединительные линии, страдает недостатком предыдущей и, кроме того, спутывает сопоколенность наносимых при помощи нее членов рода.

Следовательно), в процессе исследования пригодна лишь первая схема; а 2 последние годны лишь для занесения окончательных итогов исследования.

Генеалогическое дерево получает свой смысл и делается полезным по мере того, как таблица эта наполняется конкретным и по возможности легко обозреваемым материалом.—Для этого наполнения служат условные знаки, число которых может быть неопределенно увеличиваемо, в зависимости от тех или иных свойств данной генеалогии и тех или иных целей, ради которых она построяется.

Основные знаки:

О —мужчина, мужск<ого> пола, □ —женщина, женск<ого) пола.

*—родился, +—умер.

оо—в браке.

Следовало бы иметь знаки для разных профессий, для обозначения окончания курса, для разных учебн<ых> заведений, для посвящения, пострижения, для разных санов и должностей (хотя бы, напр<имер>, по табели о рангах) и т. д., для разных болезней. Повторяю, чем больше сведений нанесено на таблицу генеалогии, чем более сжаты они, тем таблица целесообразнее.

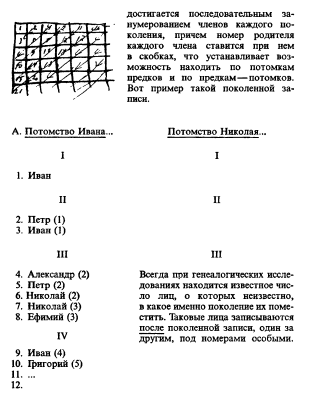

Но всех сведений на таблицу не занесешь. Кроме того, таблица занимает много места. Поэтому в большинстве случаев генеалогические исследования требуют еще и записи генеалогических сведений. Как же осуществить эту запись? Трудность тут та, что разбиваются или поколения, или связи рождения у отдельных линий. Если прослеживать отдельную линию, то некуда девать остальных членов рода; если же сосредоточить внимание на поколениях, то будет неясно, в каком отношении стоят члены одного поколения к членам других поколений.

Итак, трудность соединить порядок родичей сразу, так сказ<ать>, по вертикальному направлению и по направлению горизонтальному, т. е. не разрознивать ни порядка сосуществования их, ни порядка последовательности.

Обычный прием бессознательно основывается на теореме из учения о множествах, согласно которому всякое дважды упорядоченное множество, хотя бы бесконечное, можно привести в однозначное соответствие с единожды упорядоченным, счетовым множеством, т. е. расположить весь линейный ряд так, что прежний порядок может быть всегда восстановлен. Делается это путем диагонального счета и занумерования элементов дважды упорядоченного множества. Применительно к генеалогии это

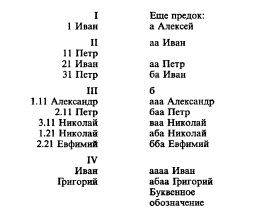

Но этот способ записи удобен лишь там, где исследование закончено и исследователь уже отчаялся найти новые сведения, Он пригоден для опубликования окончательных итогов исследования. Но в процессе работы, там, где могут быть еще звенья, как крайние, так и промежуточные, он непригоден, ибо не допускает поправок и дополнений, а требует написания таблицы заново. Для рабочей записи я предлагаю иной метод, который 1) позволяет делать исправления и дополнения; 2)позволяет дополнять таблицу новыми поколениями, идущими вглубь веков; 3) позволяет соединять поколенные, до поры до времени бывшие несоединимыми, записи; 4) избавляет от номеров в скобках. Это именно буквенная запись, единственный недостаток которой—ее громоздкость (была бы удобна десятичная классификация, но она непригодна, ибо детей м<ожет> б<ыть> более 9-ти). Вот пример такой записи:

Так, Григорий—абба, откидываем а, остается бба. Значит, Григорий—сын Ефимия; Ефимий—сын ба9 т. е. Ивана, а Иван—а, т. е. Ивана.

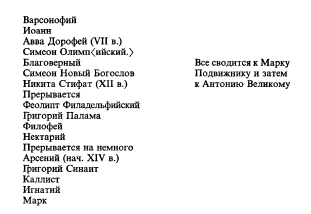

То, что мы говорим здесь о связи по рождению телесному и душевному, относится и к рождению духовному. И тут понять связанных между собою единством духовной жизни лиц, духовных родичей, т. е. изучить духовный род, как одно целое, чрезвычайно важно и интересно. Вы понимаете, конечно, я разумею прежде всего старчество, как сообщение другому, духовному сыну, окормляемому (о слове окормление от корма, а не от корм; окормлять—κυβερνάω и εγκαθορμίζω J/. Когда в древней Руси говорили «о посылке воевод на кормление в такой-то город», то это означало вовсе не разрешение им брать себе с жит<елей> города, а обязанность их кормить, окормлять, gubernare33* город: они были губернаторами) умного делания, духовного созерцания, открывающего новые способности и новую жизнь. Вы знаете, что, по учению аскетов, духовную жизнь можно, вообще говоря, получить не иначе, как от имеющего ее уже старца. Она, вообще говоря, не м<ожет> б<ыть> самоначальной.

|

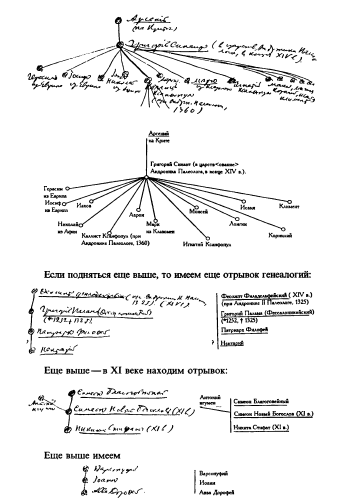

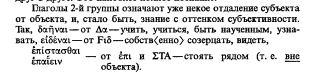

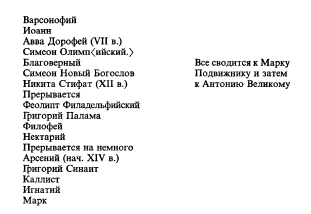

| Паисий Величковский как-то, путем, пока мне неизвестным, примыкает к потомству духовному Григория Синаита, которое располагается по след<ующей> схеме: |

По-видимому, все эти генерации сходятся на Марке Подвижнике.

Я Вам набрасываю кое-что, о чем можно говорить без специального расследования#. Вы, конечно, понимаете, что делать таковое не мне; я же хочу Вам выяснить лишь общие приемы работы, пояснить методологию исторической работы, чтобы тем подойти к принципиальным вопросам о природе исторического знания, вопросам, уже касающимся нас с вами прямо. Скажу, лишь в дополнение к сказанному свое убеждение, что все эти разрозненные отрывки духовной генеалогии можно было бы соединить и что над этим стоило бы поработать. Нечто подобное мы имеем и в рукоположении, т. е. в преемственности литургической. Тут прослеживать генеалогию гораздо легче.

объединяемой, а существом дела единою. Вот почему, как о свойствах физической организации мы часто многое узнаем, изучая физическую наследственность, а для нее рассматриваем предков данного лица, и как для понимания особенностей духовной жизни данного лица многое может дать вглядывание в его старца и вообще в его духовных предков, так же точно для понимания философской системы и в особенности для оценки ее элементов весьма часто надо бывает вглядеться в ее корни. А с другой стороны, система может быть понята и оценена по правилу «по плодам их познаете их»35*, т. е. чрез рассмотрение ее идейного потомства. Следовательно, и так, и иначе—а вопрос об исторической связи системы мысли с предшествующими и с последующими есть один из основных, не только потому, что история есть γένεσις, но и для понимания данного звена в γένεσις'β.— Теперь рассмотрим пример этой идейной генеалогии: соотношение школ античной философии.

Мы говорили, что задача генеалогии, генеалогического дерева и генеал<огической) записи, понять род, как целое, т. е. как своеобразную индивидуальность, черты которой сквозят во всех представителях рода (это во-первых) и которая имеет осмысленность, целесообразное) расположение отдель<ных) своих элементов. Жизнь есп> энергия целестремительная, осуществляющая цели. Жизнь культуры и, в част<ности> и в особенности жизнь духовная, осуществляет высшие духовные цели. Понимать историю не так, т. е. вне целей, ею осуществляемых, это значит не только изгнать из истории Провидение, но и, более того, сделать историю слепым, фатальным процессом, по закону причинности. Но таковой, как мы уже видели, есть повторение одного и того же, того, что еще бывает, но отнюдь не явление нового, отнюдь не творчество и, стало быть, безличен, не им<еет> в себе лиц. Это, как мы видели, не есть история. Если же мы признаем историю не однообразным только механическим) процессом, то тем самым вынуждаемся признать и существование) лиц, а раз есть лица, то есть и цели. Существование рода (в как<ом) уг<одно) смысле—телесн(ом) и духовном) подразумевает единство того начала, которое делает род единым: телесного—зародышевой плазмы, духовного— дух<овной> жизни, иерархического—благодати, философского)—филос<офские> идеи... А если есть единство жизни, то есть и единство познания. Всякий род потому и род, что имеет ΤΕΛΟΣ36*, над осуществлением которого он призван трудиться и ради которого он существует как род, как одно целое. Наблюдение намечает, а вера утверждает, что отказ от этого τέλος^ (ср. Онана37*) ведет за собою гибель того, кто отказывается. Если род отказывается как целое—то гибель

рода. До поры до времени Промысл не требует от рода окончательного) самоопределения): и даже дозволяет уклоняться от прямого ответа на вопрос, зачем он существует. Но

[20]Как род делается единым, сохраняя духовное самоопределение отдельных членов?—Тем, что он не мертвое, неподвижное единство, а единство живое, ритм. Этот ритм—в сосуществовании тезиса, антитезиса и синтеза—деда, сына, внука. Жизнь рода, осуществляющего свой τέλος, чрез внуков «возвращает сердца отцов детям — обратити серца отцем на чада» (Лк. 1,17). Поговорить о Федорове

[21].

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ

1916.IХ.28. Ночь

Мы дали с Вами несколько схем, обслуживающих те или иные генеалогические отношения в частности. Я хочу сказать, что каждая из наших схем избирательно представляла нам особую сеть связей, объединяющих ту или иную совокупность лиц, связанных между собою определенного характера родственными отношениями (разумею это слово, опять, и в узком, и в широком, отдаленном, смысле). Но спрашивается, как быть, если по каким-нибудь соображениям надо соединить рассмотрение нескольких систем родственных связей, например рассмотреть отношение рода бабки к роду отца и т. п. При обсуждении вопросов наследственности, напр<имер>, такое обсуждение может весьма понадобиться.

Ответом на поставленный вопрос может служить вычерчивание генеалогических схем на очень больших листах. Тогда возможно весьма значительное удлинение одной из линий, указывающих на родственную связь, и тем—включение в систему изображенной где-ниб(удь) на стороне, сбоку, группы иных родственников. Таким способом можно выделить и детально рассмотреть любое сочетание родственников в их отношении к данным

[22].

Но, при непрактичности этого способа, он не дает принципиального решения поставленному нами вопросу. Это включение известной группы в нашу систему зависит <от> уже усмотренной надобности такого включения; между тем, включать разные системы часто надо именно для того, чтобы впервые сделать возможным такое усмотрение. Откуда же мы можем знать, данную систему включать или не включать, если мы ясно не представляем себе отношения ее в основной системе. Очевидно, требуется дать более общие методы. Основанием для принципиального решения должны служить соображения такого рода. Имеется известная совокупность лиц. Между ними—разного рода отношения и связи, бывшие, наличные или могущие возникнуть. Как изобразить совокупность всех этих лиц со всею полнотою их взаимоотношений? Или, точнее, какую схему надо дать, чтобы всякие имеющие подвергнуться исследованию соотношения могли быть заносимы в ту же самую схему?—Тут, в постановке задачи, мы наталкиваемся на противоречие.

Мы сказали: имеется «известная совокупность лиц». Но ведь совокупность лиц определяется их отношениями; и если мы заранее не знаем, о какого рода отношениях именно будет идти речь, то тем самым мы не можем назвать нашу совокупность лиц известной. Следовательно, в теоретической постановке мы должны говорить не о той или иной группе лиц, а о всех лицах, т. е. о всех людях сразу. Итак, теоретически наша задача переносится на все человечество, что и понятно, ибо все человечество участвует в культурной жизни и произвольно выделить часть его, не имея еще принципа выделения, было бы нарушением сплошности и цельности культуры.

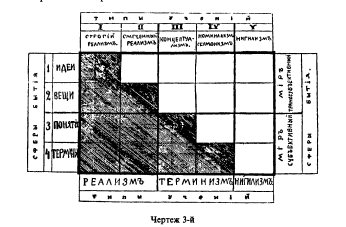

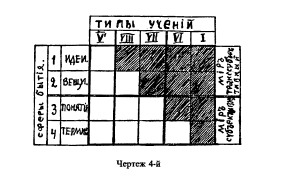

Между