Лев Карсавин Поэма о смерти

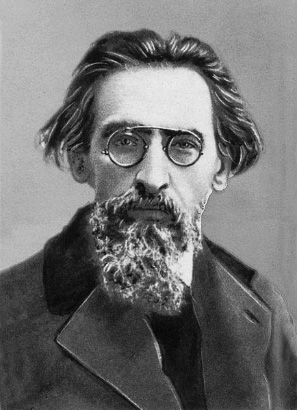

От автора и об авторе

1. Поэма о смерти… Почему, в самом деле, этому не быть поэмою? — Оттого и поется, что тяжело.

2. На костре сжигали жидовку. — Палач цепью прикручивает ее к столбу. А она спрашивает: так ли она стала, удобно ли ему… К чему ей заботиться об устройстве палача? Или так он скорее справится со своим делом? Или он — сама судьба, неумолимая, бездушная, — все же последний человек? — Он ничего не ответит и, верно, ничего даже не почувствует. Но, может быть, что-то шевельнется в его душе, отзываясь на ее кроткий вопрос; и рука его на мгновение дрогнет; и неведомое ему самому, никому не ведомое сострадание человека как бы облегчит смертную ее муку. А мука еще впереди, невыносимая, бесконечная. И до последнего мига — уже одна, совсем одна — будет она кричать и корчиться, но не будет звать смерти: смерть сама придет, если только… придет.

3. Не проходит моя смертная тоска и не пройдет, а — придет сильнейшею, невыносимою. Не безумею от нее, не умираю; и не умру: обречен на бессмертие. Мука моя больше той, от которой умирают и сходят с ума. Умрешь — вместе с тобой нет и твоей муки; сойдешь с ума — не будешь знать ни о себе, ни о ней. Здесь же нет ни конца, ни исхода; да и начала нет — потеряно.

4. «Невелика твоя мука, если от нее не безумствуешь и не умираешь. Просто: ты холоден и бесчувствен; мука же твоя самая обыкновенная хандра».

— Но значит же что-нибудь вечность! Вечная хандра стоит кратковременной ужаснейшей муки. —

5. «При чем тут вечность? Да и откуда у тебя привилегия на бессмертие? — Раз ты не умрешь, не умрут и другие. Тогда и та несчастная жидовка будет вечно корчиться и кричать беззвучным уже от крика голосом на своем неугасимом костре. А согласись: телесная мука подействительней душевной».

— Разве я говорю о душевной муке? Ведь она же и телесна — вечная боль (пока: преимущественно в области сердца). А когда она возрастет, не станет ли она мучительней всякого огня? Не предвестие ли она того, что еще будет?… Расширится она и целиком включит в себя и муки жидовки, и все другие человеческие страдания… Конечно, и жидовка, умерев, не умерла, и все обречены на бессмертие'. Но они этого не знали или не знают. Хоть на земле у них была беззаботная радость. —

6. «У них было и страдание большее, чем твоя хандра. Они умели чувствовать. Впрочем, и ты был ребенком».

— Не помню… Пускай я бесчувствен и холоден. Разве холод не жжет? Не в глубине ли ада ледяная пустыня? Не там ли льдом сковано тело? Слезы, не успевая выступить из глаз, застывают. Легко ли чувствовать, что у тебя вместо сердца острый и жгучий кусок льда, останавливающий всякое чувство и движение? —

7. «Окамененное нечувствие… Какое горделивое одиночество! — Утешение не меньшее, чем смерть и безумие».

— Нет, я не одинок и не героичен. Может быть, боюсь новых страданий не за себя, а за тех, кого люблю. Но люблю ли их? Не своего ли состраданья боюсь, когда трепетно жду их страданья? — Недейственная чувствительность, «периферическая», как называла ее Элените… Да и боюсь-то всего каких-то смешных, маленьких неприятностей: не страдать, а видеть слезы, не погибнуть, а опоздать на поезд… Все ничтожно, как у тех, кого Данте увидел в преддверии ада: на небо не попали — не за что, но и адская глубина не принимает — и злато настоящего не сделали… Какое уж там величие духа! — Не герой, а самый обыкновенный человек. Вот и сейчас: ношусь со своей тоской, а сам ведь, пожалуй, думаю о том, как бы развлечься. — Хорошо бы встретить любовь («…блеснет любовь улыбкою прощальной» 2). Но за отсутствием любви не повредит и маленькая интрижка, нечто вроде изящной игры в любовь, разумеется — в половую (XVIII siecle). Это — «вечерок любви»; но: если «только утро любви хорошо», то, надо полагать, и вечерок неплох… Так от возвышенной любви к возвышающему обману, от возвышающего обмана к занимательной игре. А дальше?…

8. «Емли сребряник и гряди ко блуднице». — Не беру серебряника и не иду, а только — иногда думаю. Тем мировая скорбь и кончается.

9. Милая читательница!… Будут же у меня читательницы — тем более что о них думаю настоятельнее, чем о читателях. Милая и сострадательная читательница, напечатал я в 1922 году книгу о любви, довольно-таки безвкусную, но не безынтересную. Сам верил, что открываю новые горизонты и вступаю в новый мир, или почти верил: хотел верить. Критики не без остроумия назвали меня тогда «ученым эротоманом», один же психиатр (по–видимому, вполне справедливо) заметил, что книжка хотя и о любви, а насквозь «головная». Как бы то ни было, теперь вот пишу о смерти, а сам, кажется, надеюсь, что из этого выйдет для меня если и не любовь, то по крайней мере одно из указанных выше состояний (до «сребреника» исключительно). Дело в том, что упомянутая книжка (вместе со многим другим) привела меня к внутреннему разложению, т. е. — к духовной смерти; я же склонен верить в диалектическую связь противоречий. Откровенно предупреждаю Вас о своей коварной надежде. Не могу лишь пока ничего сказать о мотивах предупреждения.

10. Узнав в своей муке душевное гниение или умирание, я сразу несколько успокоился. (Вероятно, отсюда и перемена стиля, и, в частности, немного не к месту игривое обращение к Вам, моя читательница.) Успокоился же я, несомненно, оттого, что все до сих пор сказанное было художественным творчеством, т. е. — поэтическим и, стало быть, самым точным восприятием себя, обещанною поэмою. Ведь суть поэзии как раз в том, что она возносит поэта над ним самим. Не следует успокаиваться на мысли о высоте своего созерцания. Но как замечу это, так сейчас же снова разоблачу свою низость и, следовательно, подымусь еще выше. Так и буду орлом не сидеть на высоте, а парить над собою: там, где еще не сознаю, что я парю.

11. Великой муки не побеждает ни смерть, ни безумие: ее побеждает поэзия, дитя отчаянья. Побеждая же муку, поэзия очищает поэта. Следовательно, она — совсем по Аристотелю — трагическая поэзия, светлая, а потому — не умеющая смеяться (самое большее — грустно улыбнется), стыдливая, а потому —… Ничего не поделаешь: после Шекспира необходим в трагедии циник и шут… Забудьте об условности стиля, о пошлости многих образов и слов, о поэтическом бессилии. — Тем строже и чище сама поэзия. Как истина, как женщина, она наряжается для разоблачения и без обмана прекрасна лишь во всей своей наготе. Мудро поет Мистенгет:«II m'a vue nue, plus quе nue…»

12. Поэзия — смысл и система. Поэзия — метафизика, возносящая «мета», «за» пределы естества. Meтафизика живет в поэзии; поэзия, раскрывая свой смысл, умирает в холодном свете метафизики.

13. Поэт — дитя. Из страданий своих, из омытых слезами падений сплетает он себе венок. Играя, его надевает; смеется лучшим в мире смехом — смехом сквозь слезы. Так смеется ребенок: сияют глаза, а со щек еще не сбежали крупные, горькие слезы. Из стонов своих слагает поэт песню: поет — как весь мир, ставший в нем радостью. Но не знает поэт, да и не думает о том, отчего так радует его сплетенный им венок, словно росинками, сверкающий слезами, отчего так красива рожденная стонами песня.

14. Метафизик — древний–древний старец. Величавой волною сбегает его седая борода. Но слаб он и зябок: солнечным лучам не согреть его желтых, прозрачных рук. Он знает смысл исчезающей жизни; знает цену всякому горю и место всякой радости. Но для него нет уже ни радости, ни горя; и светлая, как холодный прозрачный родник, грусть останавливается в его выцветших глазах. Он всю жизнь превратил в стройную мысль, все понял. Но где это все, если он уже не живет?

15. Поэт же живет, но ничего не знает и лишь в детском неведении своем велик неизреченною мудростью. Однако: не дети ли становятся стариками и не в детство ли впадают старики?

16. Всякую метафизику обвиняют в «оптимизме», в том, что она недооценивает «трагизма» жизни. — Наивные обвинения и смешные слова: «оптимизм», «пессимизм»! Ненужные слова! «Трагизм» — это, конечно, слово не выдуманное. К несчастью, злоупотребляют им невежды, далее Аристотеля не читавшие. Для них трагедия там, где убивают, где рыдают и каменеют от ужаса, где зло глумится над поверженным добром, а бессмыслица торжествует над смыслом. Но ведь все это — сама жизнь. К чему же бессмысленную действительность называть совсем не подобающим ей именем? Ибо трагедия не действительность, а — жизнь, уже преображенная поэзией. Трагическая поэма — вещий сон поэта и метафизика о преображенной жизни. Она просветляет, ибо говорит о том, чем должна быть наша жизнь и что она в таинственном своем существе уже есть. Зло и бессмыслица еще не трагедия. Гибель в них добра и смысла еще не трагедия. Трагичен лишь катарсис — очищение и оправдание зла (не добро же надо оправдывать!) в умерщвляемом им добре, осмысление бессмыслицы в убиваемом ею смысле.

17. Конечно, поэт или метафизик — пророк. Но он и человек, который безобразит и бессмысленно страдает и, может быть, лишь потому бывает иногда ясновидцем («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» и т. д.). Только на мгновения возносится поэт над жизнью, исполняясь радостью метафизических озарений и поэтических восторгов. Но и в эти мгновения он лишь вдалеке, в утреннем тумане видит Ханаанскую землю и — уже стремится с горы, чтобы томиться в безводной пылающей пустыне. — Заметьте это, сострадательная читательница!

18. «Оптимист» ли, «пессимист» ли он? — Посмотрим на Вашего метафизика–пессимиста. — Ну, немножечко пострадал, больше всего от зависти. Потом сочинил систему, довольно складную и «ужасно» мрачную, но — почему же «пессимистическую», раз это «ужасно» только для дам, а для него самого приятно?… Завел собак, «друзей непонятого», из подыхающих стал делать чучела и наслаждается себе среди этой падали, упиваясь званием великого пессимиста.

19. Нет, лучше, достойнее — «быть пессимистом» (т. е., говоря простыми словами, — страдать) в самой жизни, в метафизике же — «быть оптимистом». К тому же здесь и нельзя им не быть: здесь лишь можно по недомыслию считать себя «пессимистом» или (что то же самое) не быть систематиком. Страдать же надо реально, а не в сонном мечтании. —'Страдание — великий дар, печать избранности и благородства. Если Бог тебя на том свете спросит: «Зачем ты на земле так безобразничал?» — смело отвечай: «Зато, Господи, я и страдал». И, поверь мне, Бог в тупик станет. Что же, в самом деле, сможет Он тебе ответить, если сам Он страдал в тебе? Не страдай Он — не было бы и нашего безобразия, из-за которого мы страдаем.

20. Великая и настоящая мука безмолвна. Ее никаким словом не выскажешь и никаким криком не выкричишь. Только глумясь и паясничая, как шут, не осквернишь ее безмолвия. Можно, разумеется, распространиться и на тему о «видимом миру смехе сквозь невидимые миру слезы». Но тогда не избавишься от себя самого; тогда уничтожишь всю свою метафизику тупым самодовольством. И не будет уже той последней серьезности, которая здесь необходима.

Как бы личное

21. Где теперь светловолосая Элените? Где это девически неловкое ее признание?… Все прошло. Ничего не вернешь. Все умерло или: живет лишь для того, чтобы мучить меня… Ведь это же я, сам я сижу, наклонившись вперед, с неискренней от робости улыбкой. — Я-то я, да вот все-таки уже и не я. Тот «я» мертв во мне. Осталась от него холодная могила, саркофаг. Эту могилу я — еще — живой украшаю последними, милыми цветами запоздалой осени… —

22. Из кладбищенской литературы. — Записи прохожих на могиле в виде обмена мыслей: 1. «Здесь лежит юнкер семнадцати лет. Обложите могилу несчастного!» — 2. «Чем прикажете?» — 3. «Конечно, дерном». — 4. «А я думал: г…….

23. Внутри себя самого недвижим я, как моя каменная могила. Тесно мне от нее: распирает она мою) душу. Веет от нее холодом… Стал я собственным своим трупом. Труп этот во мне как что-то неотменимое, как мое тело. В самом деле, не есть ли тело лишь застывшая, умершая душа?

24. Не яд ли, который незримо сочится из моего трупа, отравляет всякую мою радость, всякое чувство? огнем тления пронизывает всякую мысль?… Не могу жить: потому что не забываю. И не могу забыть, да и не хочу. Впрочем, сам не знаю: хочу или не хочу. — Хочу и не хочу сразу. Хотел бы, чтобы свободно жить и дышать. Но жаль забыть. — Вспоминаемое кажется лучшим из всего, что было. И не забыть уже хочешь, а воскресить… Ах, читательница! Тогда бы я вновь слушал дрогнувший голос Элените, которого сейчас мучительно не могу вспомнить; смотрел бы на ее побледневшее лицо, вместо которого сейчас передо мною лишь испещренная мелкими буквами бумага… Вот помню: у Элените странно расширялись зрачки, и от этого ее серые глаза внезапно темнели; но — помню лишь на словах: не вижу… Если бы вернулось прошлое— все бы, думается, видел, слышал, чувствовал, все: до самой последней черточки. Понял бы то, чего тогда и не заметил и чего теперь, сколько ни старайся, — не вспомнишь. Сказал бы все, что не сказалось и не подумалось. Но все прошло: ничего не вернешь… Не возвращается прошлое, а уходит; не яснеет, а бледнеет и расплывается. С каждым днем оно все неуловимее. Скоро даже эти мгновения, даже эти воспоминания уйдут навсегда. Будут где-то вдали виднеться две скорбные бескровные тени. —

На нашу общую могилу

Ронял я белые цветы

И с ними все, что сердцу мило,

А их кропила кровью ты.

И кровь дымилась и чернела,

И сохла, лепестки суша,

И все мое дрожало тело,

И стыла медленно душа.

О, эта кровь! О, эти руки,

В разъятьи тягостном, без сил!

……………………………………….

……………………………………….

Два последних стиха не вышли: оказались такими пошлыми, что не заслужили появления на бумаге. Не потому ли, что и все где-то посередине между жизнью и смертью? Нет ни начала, ни конца. И я, в себе еще живом ставший своим собственным трупом, — медленно разлагающийся труп.

25. Так мне ли усовершенствовать свое прошлое, даже если бы оно вернулось? — Я могу лишь напоить его трупным своим ядом и растлить. Во что потом превратилось это «лучшее»?… Да не потому ли и кажется оно таким светлым, что осталось недосказанным, неясным?… — Все ли я вспоминаю и верно ли вспоминаю? А что если вспоминаемое лишь осенние цветы, которыми я убираю свой саркофаг, асфодели, которых питает мой тлеющий труп? То, что не сознавалось, когда я пытался жить, то, что сейчас представляется «лучшим», не было ли на самом деле иным — бессильным и безобразным?

26. Понятны мне теперь жалобы Элените. — Жаловалась она, что летает над нею какая-то злая, черная птица с мягкими, душными крыльями, летает и не дает ей дышать… Конечно, Элените немного и присочинила: таких птиц не бывает. Но не все же она сочинила, а только — кое-что присочинила, да и то — для поэзии. Стало быть, она уже как-то чуяла яд, который теперь разъедает мою душу. — Конечно! Почему же иначе называла мою душу «темною», а меня самого — «черным»? Не мне обвинять: я в ответ уже совсем намеренно и лживо молол какой-то вздор (даже вспомнить стыдно!), в благоприятном смысле толкуя появление птицы, все-таки — вещей.

27. А теперь который уже день — ложусь спать, и вокруг меня начинает летать черная муха, противная, с лоснящейся спинкой, жирная… Хочу ее умертвить. Но внезапно появляется мысль: «А вдруг это Элените? Вдруг ее убью?» Не убить же нельзя: очень уж мерзкая муха, отвратительная. Ночью запутывается у меня в волосах и ест их: их становится все меньше… Так и не решился умертвить. Два раза придавливал платком, но не по–настоящему: колебался. И она все летает и злобно, а может быть — и жалобно жужжит.

28. Как бледная тень, живу я–прошлый в себе–на–стоящем; или: — я–настоящий безжизненной тенью блуждаю и тоскую в моем прошлом. Так, говорят, умерший не расстается с родною землею. Незримою тенью витает он там же, где жил и страдал. Мил ему по–прежнему шелест деревьев, желанны жаркие лучи солнца, бесконечно дороги те, кого навеки оставил. Но — знает он, что шелестят деревья, вслушивается и… ничего не слышит; — ищет солнечных лучей и… не находит, не видит. Хотел бы он коснуться любимых, отереть их слезы, сказать им ласковое слово, шуткою вызвать улыбку. Но — ничего не выходит: он бестелесен, безвиден, бессилен. Живет ли он? — Нет, живут лишь люди, а не призраки. Мертв ли? — Только для живых его нет, и мучительно хочет он жить.

29. Чтобы жить, нужно тело, нужна горячая кровь. Около пролитой дымящейся крови толпятся бледные тени. Лунною ночью, обернувшись белогубым упырем или черной мухой, прилетает к спящему скорбная тень. Неслышно приникает она к нему и медленно тянет его густую соленую кровь. Мечется спящий, пытается выговорить какое-то слово, а она пьет его кровь и, напившись, возвращается на родную любимую землю.

30. Вот почему, милая читательница, Вам следует меня опасаться. — Если Вы, не боясь метафизики, ненароком меня полюбите, я выпью Вашу кровь, высосу Вас, как бесстрастный паук высасывает муху. Ваша кровь мне нужна, чтобы вернуться в мое прошлое. Не полагайтесь на то, что с виду я совсем не противен и не демоничен, напротив — нежен. Отыскав в Вас черты сходства с Элените, я сам поверю, что люблю Вас ради Вас самих; и мы вместе сочиним какую-нибудь очень глубокую и красивую теорию любви. Все худое случится не по моей воле — само собою: отравивший меня яд отравит и Вас. Такова уж судьба бескровной тени — метафизика, а по родству с ним и поэта.

Не верь, не верь поэту, дева,

Его своим ты не зови,

И пуще Божеского гнева

Страшись поэтовой любви!

Вы, наверно, целиком читали эти стихи. Но если Вы и прощаете поэту некоторое его кокетство, то все же не поддавайтесь чарам таланта и, во всяком случае, не доверяйте его довольно-таки двусмысленному обещанию «не нарушать твоей святыни» '. Оно явно не согласуется с характеристикою поэтом его любви, ради чего я и напомнил Вам о данном стихотворении. Любящий и любимый поэт —

…не змеею сердце жалит,

А, как пчела, его сосет

Прекрасный и смелый образ! Но к чему, скажите мне, опорочена ни в чем не повинная пчелка? Дело вовсе не в ней, а в методическом высасывании крови. Укус самой ядовитой змеи во много раз легче. Как всегда, поэт не понимает смысла данного ему откровения; и образ его оправдан лишь тем, что уподобляет девичье сердце, а, следовательно, по общеизвестному правилу риторики, и всю деву благоухающему цветку.

31. Однако если сравнение с безобидною пчелою лукаво и не по заслугам прикрашивает поэта, то и «бледная, бескровная тень» (даже — склонная к вампиризму) также еще слишком привлекательный, «романтический» образ. Просто — прокаженный вместо того, чтобы сидеть на гноище и черепком чесать свои струпья, приоделся, скрыл за синими очками слезящиеся глаза и лезет целовать здоровых людей. Впрочем, и этот образ может показаться трагически–красивым.

32. Философски рассуждая, все это означает следующее. — Человек есть существо умирающее. Смерть его — он сам как собственное тление. Понятно, что, общаясь с другими, он может лишь заражать их трупным ядом, если только это нужно. Ибо и они все так же умирают и тлеют.

33. Но все люди не только «умирают так же, как я». Они не только где-то и когда-то предваряют, сопровождают или повторяют мое умирание в своем, моему лишь подобном. Все это — только внешний вид нашей общей смерти. Умирание — распадение. Окончательная смерть — полный распад. Но дело-то в том, что мы все только распадаемся, только умираем, а не распались и не умерли… Были мы чем-то одним с Элените. А теперь вот все дальше и дальше она от меня; и даже голоса подать друг другу не можем: все равно не дозовешься. И однако — вспоминаем, томимся и забыть друг друга не в силах. Какие-то тоненькие–тоненькие ниточки связывают всех нас, и живых и мертвых, весь мир, становятся все тоньше, а не рвутся; не ниточки — тоненькие жилки, по которым бежит наша общая кровь. Наши неслышные вздохи сливаются в один тяжелый вздох, наши слабенькие стоны — в невыносимый вопль всего живого, в бессильное проклятие страданиям и смерти. Разве необходимо, чтобы стон человечества был одноголосым? — Он может быть и полифоничным. Так еще величественнее.

34. Не рвутся слабые ниточки, а страшно, что вот–вот порвутся. Такие они тоненькие, что их даже не видно. Кажется, точно и совсем их нет… А боится человек одиноко умирать; не берет примера с подыхающей собаки. Как несчастная жидовка, цепляется за последнего человека; хочет, чтобы кто-нибудь его пожалел, да и сам иногда пожалеет.

35. Умирание мое, смертная моя тоска — умирание и тоска всех, мира смертная мука. И совсем даже неважно: очень или не очень я сам страдаю. Предположим даже, что, воспользовавшись некоторыми природными своими особенностями, я лишь вообразил себя страдальцем. — Все равно. Как же иначе ощутить и понять нашу общую муку?.. Актер играет трагическую роль. Почему не сыграть ее метафизику? Только в игре открывается беспримесная правда. Зритель должен смотреть не на актера, но на изображаемого актером героя. А Вы, читательница, лучше всего сделаете, подразумевая (не всегда, конечно) под моим «я» весь мир. Мое «я» — его маска.

Сомнение

36. Рассеять бы непроницаемый туман, разорвать магический круг одиночества, вырваться из Асфоделевых полей и на волю и солнце, к живым людям, чтобы жить с ними, не думая о прошлом, не зная о своем умирании!

37. Напрасна и случайна одинокая жизнь и «на казнь обречена». Словно и не по своей воле появился на свет. Словно какой-то чародей «воззвал тебя из ничтожества», но оставил в тебе слишком много этого самого ничтожества. Страстью души он не наполнил, но ум-то «сомненьем оковал», если только ум и сомнение не одно и то же. — Ум высмеивает всякую цель и даже себя самого. Пронзительным взглядом умерщвляет он всякое желание. Под этим взглядом забьется, затрепещет сердце, как робкая птичка. И вот уже бесстрастно смотрит ум, как разлагается душа в бесконечное множество боязливых, бессильных, мгновенно умирающих желаний.

Цели нет передо мною.

Пусто сердце, празден ум.

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

38. Долго смотрю на зимнее уже, свинцовое, снежное (но снега нет) небо. Мелькают какие-то блестящие точки. (Доктора, кажется, называют их «mouches volantes» и объясняют склерозом.) Точек этих множество. Они — неизвестно, откуда и как, — внезапно появляются, не торопясь, но неотвратимо, проплывают по кривой и — неизвестно, куда и как, — пропадают. А солнца нет. И ни одна из них не станет солнцем; и все они не сольются в солнце, хотя, может быть, в них солнце рассеялось.

39. В темной, холодной душе все время возникают желания, утомительно мелькают. То это бесстрастная мысль, за которую прячется еще не ощутимое желание; то — как бы и настоящее желание. Но все равно бессильны. Ни одному не удается увлечь душу. Ни одно не осуществляется. И слишком их много; и слишком все они противоречивы… Иногда все же выберешь то либо другое (— не для убеждения ли себя в том, что можешь не только бессильно хотеть?); но, чем полнее стараешься его пережить, тем скорее оно распадается на множество каких-то безразличных мгновений. И смотришь уже на него со стороны: чувствуешь его как что-то чужое; осуществляешь его автоматически, да и не его, а что-то совсем другое осуществляешь. Лишь на самое коротенькое мгновение обманешь себя: как будто и замрет тоска.

…Но сейчас же разольется она с новою силою, и — опять зияет ненасытная пустота…

40. Скажут: «Это страсть бежит от холодного света разума». — Верно ли? Не разум ли это развращает жизнь? — Разум высмеивает все, даже себя самого, бесстрастно убивает всякое желание. В царстве разума все распадается, рассеивается; и он один, холодный, скользит, как змей, в облаке праха. Ибо разум и есть тот самый древний змий, который хитрыми и гибкими, как его извивающееся тело, словами обманул светловолосую Еву, а цветущий рай превратил в безводную пустыню. Он не смотрит на небо и не видит неба, хотя небо в нем отражается: он пресмыкается. Ему недоступно живое: все он должен сначала умертвить. Он питается прахом, древо жизни делает деревом познания и смерти.

41. Давно–давно была моя душа раем. Зеленело там древо жизни; росли все другие деревья, цветы и травы; летали и пели птицы; скользили в траве красивые змейки, и лениво ползал неповоротливый, глупый змей. Было там все, что должно быть в раю. Солнце — заходило и всходило; ночь сменялась днем, зиму сменяла весна, а на смену осени приходило лето. Зимою все умирало и наступала тишина: покрывал все пушистый снег — ложилась на землю седая борода Божья. Зато весною все воскресало к новой, хотя и той же жизни, так что и была смерть, и не была, почему и была блаженною жизнь. Играли и резвились мы там с Элените и любили друг друга не философствуя, без всяких теорий. Часто она взапуски бегала с толстым змеем, а я (мне было на семь лет больше) смотрел и смеялся. Впрочем, и плакали мы, и страдали: какая же любовь без слез и какое счастье без горя? Блаженство слагается из смеха и слез… Дикие звери были тогда как бы и дикими. Все живое как бы истребляло друг друга, но любя — так, что никто не убивал другого, а всякий кормил другого своим собственным телом. Один лев не ел ничего, кроме плодов, и даже предварительно смахивал с них хвостом ни в чем не повинных букашек. Элените хлопала в ладоши и говорила: «Посмотри, какой глупый зверь!» А я — уже нравоучительно — ей говорил: «Как жаль, что у тебя нет хвоста!»

42. Но не умею я рассказать о погибшем моем рае. Помню, что словно был он, но ничего о нем толком не помню. Только глядя в светлые глазки ребенка, смутно вспоминаю о чем-то и моем, бесконечно далеком. Себя же ребенком не помню. Впрочем, даже не всякий ребенок об этом напомнит, а — только умытый, приодетый, как дети вокруг Иисуса Христа в книжке, по которой меня учили Священной Истории… Не помню себя самого, ибо сам я был и моею душою, и раем, и толстым змеем (львом-то, но уже бесхвостым, остался), и всем, что должно быть в раю. Чужими словами пытаюсь себе самому рассказать о том, о чем невнятно говорит какое-то смутное чувство. —

43. Не помню, совсем не помню: как это случилось, что смешной, глупый змей, с которым играла Элените, вдруг оказался змием, «хитрейшим из зверей полевых», лукавым моим разумом. Обвился он вокруг древа жизни, и — оно стало деревом познания и смерти, и сладкие плоды его налились ядом. Задушил змий Элените, разрушил мой рай. Теперь ворочается он в моей душе, развивает свои скользкие кольца, злоумышленный, беспощадный. И нет уже солнца. — Лишь зимнее, снежное небо и утомительное мелькание, серая пустота. В ней все растворяется, растворяется и злой змий… Вот он уже не змий, а безвидная бездна… О, если бы он был огнедышащим драконом!

Он — огнедышащий Дракон,

Он — зверь, благословенный Небом.

Немолчно слышен крыльев звон

Над потрясенным им Эребом.

И тень железного крыла

На душу темную легла.

Звенит. Раздвоенный язык

Роняет вниз огонь и серу.

Невыносим, колебля меру,

И шип, и смех, и адский зык.

Свистит, взвивался, Дракон.

И в небе он, и в бездне он.

И, страшным звоном потрясен,

От темных волн поднялся стон.

Дрожит колеблемая мгла.

Горят глаза в ночи беззвездной.

И тень крыла легла над бездной,

На душу скорбную легла.

44. Это было бы легче; но —- если и было, то прошло. Разум совсем не огнедышащий Дракон. Без ярости и без радости, равнодушно и как бы безжизненно умерщвляет и разлагает он всякое желание и высмеивает всякую цель. В его призрачном, зеркальном царстве все распадается и рассеивается колючею ледяною пылью… Удивительно, как еще живет разум, ибо ведь он — я сам, а я-то живу. Живу ли? — Нет желаний, которые бы осуществлялись. Нет веры во что бы то ни было. Порожденное темною душою сомнение вернулось в нее и стало ее безволием. Все бессильно разлагается… — Уныние, тление, которому нет конца; не жизнь и не смерть, а — вечно живущая смерть.

Бессилие

45. В самом деле, как может умереть живущая смерть, раз вечное умирание и есть ее жизнь? Невозможно и представить себе ее конец или начало.

46. «Есть вечная, бессмертная жизнь».

— Что же это за жизнь, если в ней нет умирания? В такой «жизни» ничего не исчезает и, стало быть, ничего и не возникает. В ней нет недосказанного и мимолетного. Любви в ней нет, ибо нечего отдать, нечем пожертвовать: все стоит на месте, неотъемлемое, неизменное. Это не жизнь без смерти, а смерть без жизни: то, чего нет. Трагичен мир, но и прекрасен. — Все убивает и погибает, но из смерти рождается новая жизнь. Неодолим вихрь разрушения; невыносима симфония воплей, проклятий и стонов. «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет». Но не забывает ли мать о смертных своих родовых муках, «ибо новый человек родился в мир»? Не сияющий ли космос восстает из темного хаоса? Да и в самом хаосе, в разрушении и смерти не бьет ли ключом все та же безумно щедрая жизнь? В бесновании бури не слышна ли Божественная тишина? —

47. «Неужели тебе еще не приелись все эти светлые космосы и темные хаосы, неодолимые вихри и симфонии воплей, вся эта мишура сентиментального «героизма»? Не в них тишина и покой. Вечная тишина и неизменность в тебе. Она — твоя бессмертная душа, пока плененная умирающим телом. Войди внутрь себя, в свою сокровенную келью. Там найдешь свой желанный, вечный покой».

— Не надо мне твоего «вечного покоя», твоей смерти, прикинувшейся бессмертием! О таком ли покое, о такой ли тишине я говорю? — Слышу Божественную тишину мирозданья потому, что меня оглушает его неистовый вопль. Это — вечный покой вечного движения. Иного покоя, иной тишины нет и быть не может… «Войди внутрь себя» — значит: уйди от жизни? «Бессмертная душа» — значит, не тело? До темной кельи не доносится шум моря. В нее не проникают лучи солнца. Из нее не увидишь пестрых лугов, молодой зелени берез. В ней сладковато–затхлый запах ладана, а не живое благоухание Божьих цветов. Бежать от мира, когда, как умирающий за жизнь, хватаешься за все, что выбрасывает на берег безграничный океан?! Не любить милого лица, за которое отдашь душу?! Мать склонилась над колыбелью ребенка; не наглядится на него; не наслушается, как он смеется, вздрагивая маленьким тельцем. А ей предлагают взамен какую-то бесплотную душу! Точно мало издевается над матерью сама жизнь! Ведь вырастет ее ребенок (навряд ли на полное утешение родителям). И никогда уже больше не будет этого беззубого ротика, этого смеха. С грустным умилением станет мать перебирать выцветшие фотографии. И себе самой побоится сознаться, отчего ей так грустно: не посмеет захотеть, чтобы воскресло прошлое. Отучает жизнь хотеть и надеяться, приучает отказываться от самых естественных желаний. —

48. «К чему слащавый образ матери с ребенком? обглоданные поэтами березки? Есть же все-таки бесплотная душа».

— Чем же она смотрит, если у нее нет глаз? чем слышит, дышит, нюхает цветы? Как без тела чувствует и мыслит? Попытайся представить себе свою «бесплотную» душу. Но пусть уж в ней не будет того, что ты видишь, слышишь, обоняешь. Пусть она — точно высохший профессор философии — «мыслит», однако — так, чтобы не дышало и не напрягалось тело, не билось сердце, чтобы не возникало в ней ни звуков, ни образов, ни знаков, чтобы мысль не отделялась от мысли. — Нет, не существует души, которая бы вместе с тем не была и вечно умирающим телом. Тело же твое лишь один из живых центров и образов безграничного мира. Мир образует себя в тебе как твое вечно изменяющееся тело, в нем себя сознавая и страдая. Он становится твоим телом и перестает быть им, когда оно становится другими телами… Мучительно мне умирание милого мира, ибо это — умирание моей души. Не беспомощная ли, обреченная душа моя скорбит о победе смерти в грустных глазах бессловесной собаки? Не душа ли моя, охваченная ужасом, кричит голосом ребенка в затравленном собакою зайце? Не она ли трепещет в его предсмертных судорогах? —

49. «Бесплотная душа, конечно, — только символ. Он означает, что в другом мире облечешься ты в нетленную плоть».

— В другом мире и в другой плоти не может быть этой моей души. Только из этого тела сознаю я этот мир; только в этом моем теле он так сознает себя в страдает. Зачем же мне верить бессвязным сказкам о непонятных бессмертных душах и нелепых эфирных телах? Люблю этот умирающий мир; люблю земное, совсем неэфирное тело… У Элените, как у Габсбургов, немного выдается нижняя губа, а на верхней — маленькая бородавка. Найдется ли этим «недостаткам» место в «совершенном» эфирном теле? —

50. «Если захочешь, будут тебе и габсбургская губа, и бородавка».

— Захочет ли сама Элените?… Да и все равно: не будет чего-нибудь другого. Всего быть не может — тем более что у эфирного тела, надо полагать, и потребности эфирные. В нетленном теле нет изменения. Я же хочу видеть Элените во всех ее изменениях, во все мгновения ее жизни. Разумеется, не стану мешать тому, чтобы она похорошела: недаром покупал ей цветы и подолгу обсуждал с нею фасон ее платьев. Хочу, чтобы она во всем была лучше других (почему иногда и увлекаюсь другими), но хочу, чтобы она осталась и такою, какою была. Придумай-ка подобное тело! При одной мысли о нем смутился даже св. Григорий Нисский. —

51. «Но как же ты тогда сочетаешь отрицание бесплотной души с верой в своей бессмертие?»

—…которое есть вечное умирание. — Да очень просто…

52. «Ты не можешь представить себе, что умрешь. Никто не может себе этого представить. Тем не менее все умирают».

— Я вовсе не утверждаю, что не умру тою смертью, которою умирают все люди. Такую смерть я легко могу вообразить. Не могу лишь представить себе, чтобы при этом не было меня. Конечно, и я умру, как все. Но это еще неполная, не окончательная смерть. —

53. «Значит, останется душа».

— Нет, не душа, а замирающая и беспредельно мучительная жизнь моего тела, сначала неодолимо недвижного, потом неудержимо разлагающегося. — Холодным трупом лежу я в тесном гробу. Сизый дым ладана. Но ладан не заглушает сладковатой вони тлеющего трупа. Черная муха садится на закрытый глаз и медленно ползет. А издали кажется, будто мертвец (т. е. я) широко раскрыл глаз и тихо, не двигая головой, обводит кругом жутким, одноглазым взором…. Темно, сыро, душно в земле. Тело мое пухнет, «плывет». Вздувается живот. Лицо отекает. Мозг уже превратился в скользкую жидковатую массу, в гнойник; и в сознании моем вихрем проносятся какие-то ужасные, нелепые образы. В мозгу уверенно шевелятся и с наслаждением его сосут толстые, мне почему-то кажется — красные черви. Разгорается огонь тления. Не могу его остановить, не могу пошевельнуться, но все чувствую. — Земная жизнь была только чистилищем. Это же — ад, в котором червь не умирает. —

54. «Можно сократить время твоих адских мучений — сжечь твое тело».

— А есть ли в аду такое же время? Если же нет, — лучше ли вечный огонь? — Посмотри в окошечко крематория: от страшного жара сразу же в невероятном ужасе вздымается труп и, корчась, превращается в прах. Хорошо ли придумал человеческий разум? —

55. «Можно сделать из тебя мумию».

— Легче ли мне, если, по земному счислению, мое тело будет гнить не пять, а тысячу лет? Вечности моей этим не сократишь. И чем мерзкая крыса, которая, шлепая хвостом по моим губам, будет грызть кончик моего мумифицированного носа, лучше могильного червя? Быть мощами — особенная мука. Кто знает, легче ли она, чем тление в земле или вечный огонь? —

56. «Кончается жизнь тела на земле. Кончатся и посмертные муки. Преходит образ мира сего».

— В том-то и дело, что ничто не кончается. Того, что было и есть, сам Бог не сделает небывшим, ибо Им все живет. Не живи я–умирающий в Боге, меня бы совсем не было: я бы даже не умирал. В Нем вечно мое тело, это самое тело, сейчас ощущаемое мною только в его меняющемся средоточии, этот самый телесный процесс без конца и начала. Конечно, тело мое распадается, даже кости мои обратятся в прах. Но и останется вместе с тем мое тело, останется всякое мгновение его жизни. Сохранится мое сознательное средоточие мира, хотя уже не буду ограничивать себя им так, как теперь, но: из него охвачу еще и весь мир как мою телесность. Рассеется мое нынешнее тело во всем мире, перемешается, срастворится с другими телами, будет в них жить новыми жизнями. Будет оно без конца дробиться. Одни частицы его будут гореть в огне, другие — страдать в людях, зверях, в крысе, в могильном черве. Но, распятое, разъятое, рассеянное во всем мире, останется оно и моим. Сейчас я только со–страдаю омару, которого живьем кипятят для меня и которого я с удовольствием съем. А «там» или «потом» я действительно страдаю его страданием. Впрочем, наверно, и теперь я лишь потому сострадаю бедному омару, что в нем есть частицы и моего тела. Ведь то, что несколько мгновений назад было моим телом, — уже не «только мое». Может быть, покинувшие мое тело его частицы уже в кипятке, как тело омара. Почему-либо да воображаю я это; и — бессильно ли воображение Бога? — То, что было моим телом, не перестает быть «моим». То, что еще будет моим телом, — уже «мое». —

57. «Боль появляется только у позвоночных. Омар ничего не чувствует и даже не отличает своего тела от внешнего мира. Тебе же дана способность чувствовать боль для того, чтобы и себя ты не съел».

— Тем хуже для меня, если я страдаю в омаре, а он мне даже не сочувствует… Но все это, эту тайну открыл мне Бог устами Авдотьи Ивановны. — Авдотья Ивановна была портниха, подолгу живавшая у нас в семье, — странный, Божий человек. В молодости она много влюблялась — ей много простится, ибо она много любила, — но как-то чудаковато–романтически. Впрочем, ей принадлежит слово, что и «вечерок любви — ничего». Годам к сорока пяти чудаковатость Авдотьи Ивановны превратилась как будто в помешательство (возможно, что это было началом прогрессивного паралича). Так вот, захожу однажды на кухню. Авдотья Ивановна стоит у плиты и задумчиво варит раков. Взглянула на меня немного помешанным взглядом, быстро и рассеянно. Инстинктивно спешу избавиться от жути и довольно бесцельно, даже глупо спрашиваю: «Ну что, Авдотья Ивановна, как?» — «Да вот, варю Вам раков,.. А знаете ли, Лев Платонович? — Варю и думаю. — В Писании сказано: «огнь неугасающий». Я и думаю: вон раки-то кипят, шуршат. Это, значит, мы-то и кипим». А у самой такие странные, жуткие, вещие глаза. В застывшем же лице никакого интереса к окружающему.

58. Сейчас уже мучаюсь я во всем мире. Горю в теле несчастной жидовки, жалобно пищу в придавленной мною черной мухе. И я же давлю муху, огнем сжигаю жидовку; и не могу не давить и не сжигать, собственный свой палач и собственная своя жертва. Знаю все это, но пока — «только–ограничено» мое тело, резко отделено от других, а потому не очень еще чувствую: точно вспоминаю. Умерев же — почувствую.

59. Умру, и будет все как-то сразу: и прожитая уже жизнь, и та, которую изживаю, и та, которую еще проживу, и весь мой телесный процесс, и тление моего тела в земле, и весь мир как мое страдающее тело. Не то что не будет времени: время останется, и все будет по времени различаться; но вместе с тем все будет и сразу. Будет же все сразу и как настоящее, и как прошлое, и как будущее. Вновь станет, наконец, и настоящим признание Элените, а вместе с тем и не будет оно прежним. Ведь будет оно вместе со всею мукою, которою кончилось. Сама же Элените будет сразу, хотя и различаясь по времени, и светловолосою Элените, и разлагающимся трупом… Сейчас мысль о неизбежной гибели всего отравляет всякое желание тайным ядом (впрочем — и обостряет его тоже). А «тогда» сама смерть будет во всяком желании, и — оно останется, но — не знаю: чем будет. Оживет все прошлое, но — для того, чтобы стать средоточием неведомо–ужасной жизни и подлинною вечно–живущею смертью.

60. Вот почему и страшно умереть. Вот почему при одной мысли о смерти — «мгновенно гаснут пятна гнева, жар любострастия бежит». Смерть не конец жизни, а — начало бесконечной адской муки. В смерти все умершее оживает, но как бы только для того, чтобы не исчезло мое сознание, чтобы всецело и подлинно переживал я вечное умирание в бесконечном умирании мира. Разверзается пучина адская; и в ней, как маленькая капля в океане, растворяется бедная моя земная жизнь.

61. Вот он, ад глумливый и смешливый!… А Вы-то, дорогая читательница, так мне и поверили на слово. Ведь Вы мне поверили, когда объяснял я Вам смысл моих, часто неуместных, шуточек? — Конечно, поверили. Иначе бы Вы вообразили, что над Вами я издеваюсь, и, пожалуй, с негодованием бросили чтение. Впрочем, я Вам не лгал и сейчас готов повторить то же самое. Только в шутках моих обнаружился еще и другой, до сих пор — сокровенный от Вас и от меня самого смысл. Они — адский аккомпанемент, которым неугомонные чертенята сопровождают мою поэму. Ведь если есть ад, то должны быть и черти. Пора бросить необоснованное сомнение в их бытии.

62. Не могу Вам сказать с полною уверенностью, но иногда мне, право, кажется, что и сам я — кривоносый чертяка. Правда, у чертяк копытца, рожки, хвостик и совсем нет задней части тела (так все время передом и вертятся перед людьми); у меня же все в порядке. Но вот почему-то не могу стоять так, чтобы на меня смотрели сзади. А потом — очень уж люблю холодный блеск зеркала. Через зеркало же проходит ближайший путь в ад. Ведь даже ученые должны были признать, что отражение Ваше в зеркале находится на таком же расстоянии вглубь от его поверхности, на каком находитесь перед стеклом Вы сами. Вот и поймите! А тут еще симметрия, которой не понимал сам Кант 22. Ах, милая читательница! поменьше смотритесь в зеркало. Даю Вам совет от чистого сердца, так как если я и чертяка, то все же добрый чертяка. Есть бесенята гораздо хуже. Они и мне не дают покоя. Третий уже год безостановочно звенят в ушах. Доктора опять объясняют это склерозом. Но что знают доктора? И зачем мне верить докторам, раз Вы мне не верите?

63. Вы же все еще не верите, что я — чертяка, верно, памятуя, что дьявол — отец лжи, а все черти лгуны. Но знаете ли Вы, что такое ложь? — Подождите, пока я умру, и придите тогда посмотреть на меня в гробу. Вы увидите, как мое, сейчас довольно благообразное, лицо станет так называемым зеркалом души, т. е. — вместо него Вы увидите страшную маску колдуна. Тогда уже не буду я добрым чертякой… Знаете, как у Гоголя. — Подняли чудотворную икону, и молодой, лихой казак вдруг обернулся проклятым колдуном. Подумайте только, что он перечувствовал, когда искажалось его лицо, кривился и нависал над выступившим подбородком нос, прорезывались и лезли изо рта клыки. А стыд-то какой!…

64. Говорю к тому, что и чертей пожалеть надо: и они создания Божьи. Черти гнусны. — Гнусны, конечно; однако же и очень несчастны. — Десять лет слуга верою и правдою служил рыцарю. Все делал и не получал никакого жалованья. Заболела жена рыцаря, и — так опасно, что, по словам доктора, спасти ее можно было только львиным молоком. Но где же возьмешь львиное молоко, когда время не терпит, львы водятся в Африке, а рыцарь с женою жил во Франции? Поведал рыцарь свое горе верному слуге. И вдруг — исчез куда-то слуга, а к вечеру является с бутылкою парного львиного молока. От радости рыцарь сначала даже не подумал, откуда достал его слуга львиное молоко: сразу побежал напоить жену. Однако утром, когда жене полегчало, стал рыцарь сомневаться. Позвал он слугу и велел ему именем Господним сказать, откуда он взял львиное молоко и что он за человек. Под такою клятвою должен был слуга сознаться, что он бес; и сказал он, что великое для него утешение жить с сынами человеческими. Но рыцарь побоялся, как бы от такого слуги не вышло вреда его душе, и отказал ему от места. А чтобы не остаться в долгу перед бесом, дал ему рыцарь за всю его верную службу один червонец. Бес же от червонца решительно отказался и сказал рыцарю: «Купи ты лучше на все мое жалованье колокол и повесь его в твоей церкви на колокольне, чтобы сзывал этот колокол людей на молитву».

65. Хочется бесам хоть немного побыть с людьми, и много некрещеные готовы для этого сделать. Стараются беспятые развеселить людей, хотя им самим совсем невесело. Они все равно что музыканты на балу. Вы, просвещенная читательница, танцуете, веселитесь, музыканты же для Вашего веселья играют, а. иногда даже подтанцовывают и кричат. А им ведь совсем невесело, хотя Вы этого, вероятно, не замечали и только ради хорошего тона не хлопали в ладоши, когда они переставали играть. Так и бесы, и такую же роль играют они в мире. Проказничают же они частью от великой своей скорби, а частью потому, что иначе не будет поэзии. Без чертей поэзия так же невозможна, как Ваши грациозные танцы без музыкантов или джаз–банд без саксофона.

66. Не гоните бесов — тем более что, по самым последним научным изысканиями, особого бесовского мира даже и нет, а бесы — те же люди, хотя и с некоторыми, впрочем — несущественными особенностями. Народная мудрость давно отметила, что у всякого человека иногда в глазах прыгают чертенята, и предпочитает называть беса «шутом». Во всяком случае, величайшее заблуждение — предполагать, будто бесы мучают грешников в аду. Как они будут мучать других, если это — наслаждение, а они сами мучаются? В аду все равны, и бес там уже не бес. В глубине ада бесов не видно и не слышно. Там все заглушено воем бездны. Даже усмешка не искривляет измученного лица. Вечная безысходная скорбь уже не в силах преодолевать себя смехом. Даже не зовешь смерть–утешительницу: все равно — не дозовешься…

Израиль

67. Но кто же обрек меня на вечную муку ада, в котором, как капля в океане, растворяется бедная моя земная жизнь? Кто могучим проклятьем двоим отдал меня в рабство неодолимой необходимости? Бог ли, милосердно меня создавший?

68. Нечего сказать: хорошо милосердие, хороша Божественная любовь! — Создать меня, даже не осведомившись, хочу ли я этого, и потом обречь меня на вечную муку бессмысленного тления! Может быть, и прекрасно, что неизменная Мощь озарена колеблющимся пламенем ада. Может быть, дивною музыкою звучат в ушах Божьих стоны обезумевших от муки и бессильные проклятья вверженных в геенну. Но. при чем тут Любовь? Сотворил Себе Бог живую игрушку и забавляется с нею, как тигр с маленьким мышонком; упивается его муками, чтобы насладиться Своим всемогуществом. — А вот и не насладится! ибо я всемогущества Его не признаю. Вот если бы я вверг Бога в ад, мне было бы чем гордиться. А то — Создавший меня из небытия гордится тем, что может без конца надо мной издеваться. Вот так всемогущество!

69. Справедливым-то такого Бога уж никак не назовешь. Пускай Он безмерно сильнее меня; — я справедливее. Он карает меня за то, что я нарушал Им же изданный закон, да и закон-то пустяшный. Что такое маленькое яблочко или абрикос по сравнению с Божьим величием? Как ни толкуй этот плод — ничего серьезного не получится. И мог ли я удержаться и не согрешить? — Создан я из ничего; сотворен, видимо, не слишком удачно, раз оказался глупым и немощным. Как же мне было не согрешить! Как мало–мальски разумное существо могло предполагать, что буду я со всею точностью соблюдать не мною выдуманные и мне непонятные законы? Мог ли я подозревать, что Бог, говоривший со мною, как старый добрый Отец, из-за маленькой неосторожности сразу же впадет в ярость, выгонит меня из рая, а из всех Своих даров оставит мне вечность, которая для меня будет вечною мукой? Всезнающий должен был это предвидеть. Объявивший Себя Любовью должен был меня пожалеть. А если хотел Он быть только справедливым, так должен сообразить, что кара не пропорциональна вине. — Дал Он мне жизнь, а я согрешил. Ну, отбери ее назад! умертви меня, верни в небытие! Смерть легче Твоей вечности. — Всемогущества не хватает? Или прав Моисей и Ты испугался, что буду я, как Ты, и, позавидовав, сковал меня, чтобы наслаждаться моим бессилием?

70. Не воображаешь ли, Ветхий Денми, что я мог и не согрешить, что согрешил я свободно? Надо было тогда сперва спросить меня: хочу ли я еще ставить на карту свою жизнь против вечной муки? Ты же, не спросясь, вызвал меня из небытия: создал какой-то комочек, вдунул в него душу, и не пускаешь меня назад, да еще называешь меня свободным! Ведь комочек-то каким был, таким и останется, т. е. вечно будет развиваться по необходимым законам своего первозданного естества и никогда свободным не станет.

71. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» — Спорю. К чему мне подобострастное благочестие, раз я все одно в аду? В непризнании такого Бога — предел Его могуществу и моя свобода, единственное мое сокровище. Может быть, Он ухитрится еще увеличить мою муку: так, что уже ничего не посмею ни сказать, ни подумать. Но сейчас еще могу говорить и говорю на веки вечные: не признаю такого Бога… Теперь вынужденное мое молчание уже ничего не будет стоить.

72. Из глубины Твоего ада, из беспредельной необходимости подъемлется моя свобода. И как же, как Ты уничтожишь ее? — Умертвишь меня? Разобьешь, неудачливый горшечник, Тобою же сделанный глиняный сосуд? — Ну, не будет меня. Но того-то, что был я, Ты не уничтожишь. А для Тебя, кажется, то, что было, и всегда есть. Или вспомнишь о Своем «всемогуществе» и на Себя самого накинешь пелену великого неведения? Что станется тогда с Твоею мудростью? Да и как же тогда Ты будешь — Тот, кто всегда есть? Видишь, до чего доводит самовластное и необдуманное «да будет»?

73………………………………

— Как?! Отверг Я тебя, проклял Тебя, а Ты — Ты мне говоришь!… Воет и беснуется ад, Тобою созданный ад, устами моими плюет на Тебя, — Ты же неотвратно на меня глядишь… точно видишь во мне то, чего и сам я не вижу… Проклинаю Тебя, плюю на Тебя, а — Ты мне говоришь!… —

74……………………………..

— Слова Твои — его тишина?!. Нет, Ты лжешь. Это не Твоя тишина. Это море яда и желчи, великое море презренья к Тебе, яростно поднялось и застыло. Это оно, оледенев, гордо молчит и отражает Твой взор, швыряет Тебе назад Твои острые лучи. —

75……………………………..

— Что, что говоришь Ты? Не можешь помочь мне? Ты, всемогущий?… Да Ты просто издеваешься надо мной. Как же это я сам, я хочу жить? Как я сам созидаю себе мою необходимость, адскую муку?…„ Потому только и не могу умереть, говоришь Ты, что не хочу?… Только потому, что люблю Тебя? — Не верю. Ты обманываешь меня, чтобы лучше надо мной посмеяться. Где эта моя любовь? —

76……………………………..

— Да, Ты прав: это все же Твоя тишина… Взор Твой плавит ледяную громаду. Тает она, плачет, сияньем Твоим смеется сквозь слезы… Неужели люблю я Тебя?… Это опять — Твои слезы… Отчего же Ты плачешь?

77……………………………..

— От радости? Оттого, что любишь меня? я? в проклятьях моих услыхал Ты мою любовь к Тебе? Только их Ты и ждал? В них услыхал наконец мой свободный ответ на Твой зов?… Это они-то первый дар моей любви! За них меня сыном Своим называешь!… Так не Тебя я проклинал? —

78……………………………..

— И не проклинал, а любил?.. Но зачем же тогда Ты создал меня таким бессильным?

79………………………………

— Сам я не хотел быть сильнее? Сам не хочу жить всею Твоею жизнью?.. Значит, не без моей воли. Ты создал меня: так — точно и сам я свободно возник. Возник Твоею силою, но сам? Не захотел бы, та^ так и Не возник бы?… Но как же это так? — В этой бездне безвидной, которой не было и нет, мог ли быть я, которого ведь тоже не было? —

80…………………………….

— Да, все Твое, все — Ты. Даже свобода моя, даже любовь моя к Тебе: все — только Ты. Нет у меня ничего своего. Пощади меня! — Боюсь понять Твои слова. Страшно дальше искать себя. Там уже ничего больше нет. Там бездна, которой нет. Я на краю ее… О, я не знал, что небытие так ужасно!.. Ты опять прав: люблю жизнь — люблю Тебя. И боюсь: меня нет. —

81……………………………..

— Конечно! Кто же иначе боится не быть? кто любит Тебя? И можешь ли Ты любить того, кого нет, а ведь я — тот, кого Ты любишь? Но могу ли быть я, если все — только Ты?… Погоди, не отвечай… — Вместе с тобой я владею Твоим Божеством. Оно — Ты, но и — наше общее. И пока владею им, а Ты любишь меня — я не Ты и не погибну. Не так ли? —

82………………………………

— Не потому даже не погибну, что Ты меня любишь, а потому, что я Тебя люблю?.. Но отчего же тогда так я ничтожен? Отчего даже слов Твоих не могу повторить? себе самому рассказать о Тебе? —

83………………………………

— Мало Тебя люблю? Отделен от Тебя? далек? — Но как же далек, если Ты во мне? если владею Тобой, как самим собою? если только Тобою движусь, дышу, живу и хочу? —

84………………………………

— Разделил Тебя? Взял от Тебя лишь малую часть? — Да разве Тебя можно делить? Ты же неучастняем, и часть Твоя — весь Ты… Только часть Твою захотел и хочу? — Но как же хотеть часть того, что не делится на части? Как хотеть небытия и не небытия, а чего-то третьего, когда третьего нет? Это все равно что сразу и хотеть, и не хотеть. — Не понимаю. Ничего не понимаю. Понимаешь ли эту нелепость Ты сам? —

85………………………………

— «Сам не знаю: хочу или не хочу, — хочу и не хочу сразу»… Загадочны Твои слова. Но чувствую, неизъяснимым каким-то знанием и безошибочным знаю правду Твоей Любви. И словно тучи клубятся — встает, вспоминается что-то. —

86. Из бездны безвидной, пустой и небытной звал меня, еще небытного, голос Твой. Ты мечтал обо мне, как девушка мечтает о своем ребенке, не зная, будет ли он у нее. Называет его по имени, говорит ему ласковые слова, а у самой и жениха еще нет. Ты звал меня, мир небытный, жить Твоею Жизнью, быть Плиромой твоей. Ты уступал, Ты дарил мне всю Свою Жизнь; молил меня стать Богом вместо Тебя. Ты хотел умереть полною, страшною Смертью, тою самою — только бы я жил и вместо Тебя сделался Богом. Ужасала Тебя, вечного Бога, вечная Смерть. Но ради меня, ради мира хотел Ты вечно умирать и навеки, совсем умереть, ибо у Тебя все вечно.

87. Ты говоришь, что, не отзовись я, меня бы не было, а Ты бы так и остался один. — Да, остался бы Ты Один со Своей великой неразделенной Любовью. И все бы звал меня из бездны безвидной: и безутешные бы Ты лил обо мне слезы. И уже не Любовью бы Ты был — что за Любовь, когда некого любить? — но Мукою Божественного одиночества.

88. Как я отозвался, как ответил Тебе — не знаю. Но — словно вспоминается что-то.

89. Молчала небытная бездна. Не было мира, не было меня — ничего не было… Но, отзываясь на зов Твой, что-то в небытной бездне как бы зашевелилось или — только как бы захотело шевельнуться. И послышался из нее ответ, не голос, а как бы еле слышный писк.

90. Как-то раз в одном родильном приюте я проходил по коридору мимо общей палаты. И донесся до меня крик новорожденных, мне показалось — крик множества только что родившихся. Однако все тоненькие голосочки сливались в один тихий, мелодичный и нежный голос. Лишь временами, когда он почти замолкал, выделялся какой-нибудь слабенький голосок, но сейчас же увлекал за собой остальные, и все снова сливались. И все звучали, как одна трогательно–беспомощная, однако не грустная песня… Что-то подобное донеслось тогда до Тебя из бездны небытной.

91. Так полюбил меня, еще небытного, Бог, что — кажется мне — веки веков звал и ждал Он меня и все, тоскуя, слушал, не донесется ли из бездны мой голос. Веки веков каждый день творил Он меня, а я все не хотел жить. Слепит Он меня из глины, вдунет в меня дыхание жизни, а оно сейчас же и выйдет назад через одно из отверстий созданного Им тела. И снова принимается Он за бесплодный Свой труд. Но победило наконец Божье терпенье: оказалось, что Бог — Любовь, — немножечко захотел я быть. Обрадовался Бог; забыл о своих неудачах: ликуя и благоухая, сотворил меня.

92. Но так захотел я быть, как быть невозможно. Хотел я чуточку быть, т. е. хотел отрезать себе ничтожный кусочек Бога, а всего Бога не хотел. Иначе: — я сразу и хотел, и не хотел Бога. Ни за что бы не поверил, что мыслима такая нелепость, возможна такая невозможность, если бы и сейчас ее не было. Ведь уже люблю моего Бога, а не могу все же сказать, что очень люблю; Боюсь умереть: жаль всего себя Ему отдать, хотя и знаю, что нет у меня ничего только моего. И все-таки сотворил меня Бог.

93. Как полюбил меня Бог, как полюбил! Невозможное сделал для меня: нелепое мое хотение превратил в бытие. — Он сотворил меня именно таким, каким я хотел быть. Он дал мне ровно столько бытия, сколько я просил: не меньше и не больше. Позволил мне отрезать от Него маленький кусочек, хотя Он и неделим. Он всемогущ и любит меня: хочет всего Себя мне отдать и мог бы это сделать. Но дать мне больше, чем я. хочу, — все равно что сотворить меня против моей воли. Бог же полюбил во мне не автомата, а свободного сына.

94. Да что говорю: «сотворил»! — Бог все еще творит меня и все не может сотворить таким, каким хочет, ибо я все еще сразу и хочу, и не хочу. Все, что во мне, весь «я»: все — Божье и приходит от Бога, как сам Бог. Но во всем я отбираю себе самую малую часть. И это не новое какое-то творение, а то же самое творение. Ибо я — тот же самый во всем моем времени, а для Бога все сразу. Не отступает от меня творческая Божья Любовь; да я-то к ней не приближаюсь. И молча предлагает мне Бог всего Себя, я же отделяю себе кусочек, а от полноты Божьей отворачиваюсь: не требуется. И стоит Он с протянутыми в разъятье тягостном руками, израненный, отверженный мною, оплеванный.

95. Немного понять это можете лишь Вы, чуткая моя читательница. И только Вам расскажу, как обидел я Элените. — Сидели мы на балконе. Виднелись верхушки делеких дерев за рекою. Хотелось мне поцеловать (в первый раз) Элените. Но боялся я и колебался, вспоминал: «твоей святыни не нарушит поэта чистая рука» 25. Чтобы отвлечься, говорю: «Посмотрите, как прекрасны на фоне лазурного неба зеленые березки». А Элените: «Что тут разговаривать! Целовать надо!» Так и сказала: «целовать». Не любила среднего залога: «целоваться»… Удивительная девушка была Элените, властно–нетерпеливая, валькирия! Победила в себе обиду, горькую и справедливую обиду на меня. Но не победила своей любви и — сломила слабую мою волю… А Бог вот ничего такого не сказал и не говорит, ибо дорога Ему моя свобода и больно Ему видеть меня рабом.

96. Горит и сияет на небе полдневное солнце. Озарена земля; но не приять ей всего сияния солнца: обессиленными возвращает она ему его лучи, а сама темнеет и стынет. — Пылает яростное солнце, разят его огненные лучи. И кажется, будто светлое, все животворящее солнце все и умерщвляет, Аполлон Губитель, Небесный Дракон.

97. Безмерна Божья Ярость. «Страшно впасть в руки Бога живого». Невозможно видеть Его и не умереть. В «облаке густом» только еще близится Бог, а уже — «громы и молнии… и трубный глас весьма сильный». Дымится Синай, и восходит от него дым, как дым из печи; и вся гора сильно колеблется. «Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти».

98. «Узришь лишь задняя Моя, а лицо Мое не будет зримо». — Гнев, ярость лишь «задняя Божья», призрак, предносящийся несовершенному естеству. Бог не разрушает созидаемого Им мира и, проходя, покрывает рукою Своею — Моисея. Это мир не выносит видения Божьей Полноты и разрушается при одном приближении Божества. Бог же никого не умерщвляет, Бог живых, а не мертвых, ибо Он — Любовь.

99. Божественная Любовь Бог. Он — вечное рождение Сына в лоне Отчем, т. е. вечное умирание и смерть Его ради Отца, но и вечное Его Духом Святым воскресение. Бог — вечная жизнь чрез вечную саможертвенную Смерть, — единство и покой бесконечного Своего движения.

100. Но Бог — Любовь большая, чем Божественная. Ради того, чего не было и нет, ради мира, ради меня, да — и ради меня, жертвенно умирает и умер Бог. Что перед этим Самозакланием Божества вопли и стоны мира, адские муки, беснование стихий?

101. Невыносима тяжесть земных, безвозвратных утрат… Ты устала, ты ждешь покоя, надеешься хоть перед смертью один раз полною грудью вздохнуть. — Не жди, не надейся. Все будем в аду, все в аду. И земная твоя мука — лишь предчувствие адской вечной. А весь ад — только маленькая огненная капля из великой чаши Божьих страданий.

102. Малую частицу Божьей Любви принял в себя мир. А уже обезумел от муки и страха. Уже считает, что большего страданья и быть не может, хотя его и боится. А разные лжепророки уверяют несчастных людей, что Бог справедливо карает их за грехи. Не хватает человеческих грехов для вечного огня: выдумывают новые, обвиняют потерявших от ужаса голову в грехах их отцов. Хульными устами клевещут на Божью Любовь, и глупостью подменяют Божью Мудрость. — «Потерпите, пострадайте немного на земле, а главное — под нашим руководством себя немного помучайте. Тогда не будет вам никакого ада. Пользуйтесь временем: время — деньги вечности. Разумеется, на земле плоховато. Зато будете без всяких забот вечно жить в селениях райских. Будете до потери сознания созерцать неизменного Бога и время от времени с наслаждением поглядывать вниз, где корчатся в адском огне ваши мучители и вообще все преуспевшие на земле. Подумайте, как неизреченно блаженство Божье! — Сидит Бог на радуге в натопленном солнечными лучами раю, дремлет и смотрит, как возникают, клубятся и рушатся воображаемые Им миры. Вокруг Него вместо птичек летают и весело насвистывают безногие рафаэлевские херувимчики, а поодаль — человекообразные ангелы не женятся и не посягают, но под неумолчное пение Осанны танцуют «Тщетную предосторожность» и ничем-то Себя Бог не утомляет, и ничего-то особенного не делает».

103. Нет! Это нам самим хочется ленивого и сонного покоя, и выдумываем мы себе ленивого Бога. Тяжел Крест Божий. Не по плечу он миру. Не поднять нам его… Не Бог, а мир ничего не делает. Не Бог полусонно мечтает, а мир. В мире, а не в Боге нет любви, жертвенной — какая еще есть другая? И медленно в мире тянется время, день за днем, год за годом, века за веками.

104. О, если бы мир, если бы я захотел наконец жить полнотою Божественной Жизни! Если бы я, если бы мир захотел Божественно умереть! Не тянулось бы лениво время. Неслось бы оно со стремительною быстротою, как дивные Божьи светила, по бесконечному кругу: смыкало бы начало свое со своим концом. Ничего бы не повторялось, но все бы и двигалось, и стояло; различенное было бы сразу. Погибало бы жертвенно все и воскресало, т. е. вечно бы жило блаженною жизнью чрез смерть. А великою силою Жертвы все было бы всем. Всему миру, малюсенькой букашке — с безмерною мукой, но и радуясь безмерно — отдавал бы я всего себя; блаженно бы умирал за всех: и за паука, и за гада, и за черную муху. А они бы все — и ленивый змей, и хлопотливая букашка — все спешили меня воскресить своей жертвенной смертью и воскрешали. Но я бы заранее о том не знал или — как бы не знал: жертвенна ли смерть, если наверно знаешь, что воскреснешь? А как бы радостно встречались мы на нашей, все той же земле! Смеялись бы и плакали от радости: так, что не успевали бы поплакать от горя.. Всех бы, всех я любил. Никто бы мне не был противен. Ведь противное — то же, что и мучительное. А страшна ли мне самая сильная мука, раз я тебя люблю? Смеялся бы я от удивления, что вот: любит меня забавная козявка, на самом же деле не козявка любит, а Бог, и только представился Бог козявкой. И сам бы я — страшно подумать! — был Богом. Как бы удивлялся я! как бы за это любил Бога!

105. Но не захотел, не захочу я всего этого! Не хочет всего этого мир! Тяжела ноша Божья… не по плечу… не поднять…

106. Звал Бог небытный мир из небытной бездны, являя ей, слепой, сиянье свое. И не явственно, но прозрел что то мир. Как в облаке густом увидел он сияние Божье. И такое это было сиянье, такая это было Элените, что устремился к Божьему сиянию мир. Но взглянул еще раз — увидел сияющий Крест и весь от ужаса содрогнулся. Столько было в этой пылающей Любви невыразимой Муки. Хотел мир объять эту страждущую Любовь и — не хотел. И устремился к ней и отпрянул: немного лишь сдвинулся с места… Невыносимая тоска мира о том, что боится, не хочет он приять Бога, сгущалась в черные тучи, остывала и твердела в черную землю. Но верилось, что захочешь и — станет сил объять Божью Любовь: загорались бесчисленные звезды, рассеивалась в них мечта о Божественном Солнце. И больно было, что мало желанья; плакал мир: падал из черных туч светлый дождь, и выбивали из земли чистые реки, сливались в отражавшее звезды великое море. Горько смеялся мир над своим бессилием и страхом: как черные вороны, метались и кружились бедные бесы. Безвольно мечтал мир, что будет наконец с Богом: далёко–далёко в прозрачных небесах, еще дальше: там, где уже нет небес, призрачным светом мерцало бесплотное ангельское царство.

Распятый

107. Не сомневайтесь, светловолосая читательница, не качайте с недоверием головой. Вам кажется странным «жить, чтоб мыслить и страдать»31. Я постарше и хорошо знаю, что и для Вас нет наслажденья без муки. Не стану Вас смущать преждевременным описанием внутренних противоречий брачной жизни. Но ведь мечтаете же Вы иногда о такой любви, что «всё» ради нее вынесете и «сгорит» в ней Ваша жизнь. Попытайтесь выкинуть из грез Ваших «невыносимые» (разумеется — и «красивые») страданья. Сами увидите, какою пресною покажется Вам мечта о любви: просто недостойною Вас покажется. Не стыдитесь этой романтики. Она свойственна и Элените, у которой, по ее собственным словам, «все вполне сознательно». Даже мы, мужчины, не мечтаем о любви без страдания. Недаром в древности, когда хоть в земной любви люди кое-что еще смыслили, Амура изображали со стрелою, а то и с когтями грифона на ногах, а Пеннорожденную считали жестокой богинею.

108. Можно ли вообще наслаждаться, если не страдаешь? — Как следует наслаждаться можно только самим страданьем. Возьмите для примера маркиза де Сада. Он, говорят, наслаждался тем, что мучал других. Но ведь, мучая другого, знал же он, что тот страдает? — Не только знал, а и очень даже чувствовал, т. е. сострадал. Соcтрадая же другому, человек, как это из самого слова видно, страдает его страданьем, хотя, правда, и в малой степени. Таким образом, маркиз наслаждался тем, что сам себя мучал. И оказывается он двойником писателя Захер Мазоха, который в свою очередь наслаждался тем, что его по собственной его настоятельной просьбе мучали женщины. Так даже случай с унтер–офицерской вдовой представляется вполне возможным и совсем несмешным, хотя, как правило, со–страдание создает страдание, а не наоборот. Мир существует страдая только потому, что Христос ему со–страдает.

109. Всякое страдание связано с разъятием или распадом. Оно немного уже и смерть. Совершенно напрасно люди воображают, что они хотят только жить, а умирать вовсе не хотят. Столь велико недомыслие, что не так давно попытались даже Христбво учение исказить, утверждая, будто смысл его в том, чтобы уничтожить смерть 32. Было бы вполне правильно, если бы при этом говорили о победе над смертью же, т. е. о победе Божественной или полной смерти над неполною. Ибо лишь таким путем и достижима проповеданная Христом Жизнь через Смерть или Богобытие. А то думают спастись от всякой смерти, да еще с помощью разных хитроумных приемов. Но и помимо всего этого большинство только из рабьего страха не обвиняет Господа Бога за то, что не дал Он нам какой-то иной жизни: без смерти и страданий. Богу не к чему даже указывать на невозможность подобной нелепости, т. е. все того же противоестественного сочетания «хочу» с «не хочу». — «Чего же, — может Он сказать, — вы еще хотите? Я дал вам именно то, чего вы просили. Хотите жить и наслаждаться еще больше? — Больше страдайте и умирайте. Примите Меня всего».

110. Вне всякого сомнения, хотят люди жизни чрез смерть, наслажденья страданьем или блаженства, но только сами не знают, чего хотят. Разделилися они с Богом, разделили Его и потому всё уже разделяют. Одного и того же — Божьей Жизни чрез Смерть — сразу и хотят они, и не хотят, внутренно разделяясь. А воображают, двуглазые, будто хотят одного: жизни и наслаждений, не хотят же другого: смерти и страданий. Думают они, будто сами, по доброй воле живут и наслаждаются, а смерть и страдание — лишь роковые следствия, уповательно устранимые. И вместо того, чтобы подойти к Богобытию с другого конца: со стороны страданий и смерти, — измышляют они, будто не по доброй воле страдают и умирают, а кто-то их мучает и умерщвляет, Бог или дьявол. Конечно, дьявол, т. е. лукавый змий, — «человеко–убийца искони» зз. Но он убивает в нас настоящего человека, причисляя его к сонму бесплотных ангелов: убивает тем, что лжет нам, выдавая за истинную жизнь вечно живущую смерть. Верно он сказал: «не умрете», — но лукаво умолчал: «и жить не будете»; правильную же мысль: «будете Богом» — извратил, употребив множественное число и не к месту прибавив «как бы» 34, хотя Бог восхотел, чтобы мы были не «как бы Им», а — Им и вместо Него. Солгал змий, а мы-то, дорогая читательница, так ему и поверили на слово… Конечно, поверили или (что — то же самое) сами себя обманули: вместо всего Богобытия взяли лишь малую часть, да и ту надвое делим. И не понимаем, что, приняв часть Божьей Любви, жертвуем уже собою (хотя и мало), т. е. страдаем и умираем. Без понимания же этого нет, строго говоря, и жертвы: есть только жгучая бессмысленная мука. Бедные мы, глупые мы люди!

111. Впрочем, как же человеку и понять нелепость своего существования? — Подслеповатый разум его жалко пресмыкается, а на небо даже не смотрит. В разуме своем человек истинный дьявол, сам себя обманывает и себе самому лжет. Разобью ли мой разум, зеркало мое, о камень?

112. В Себе самом жертвенно умирает Бог ради другого Себя, умирает до конца: так, что и воскресает. Потому вечно живет Бог Своею Жизнью чрез Смерть. Жертвенно умирающий Бог и есть Божественный Разум. Себя, и только Себя, но ради другого Себя приносит в жертву Божественный Разум, разъединяет, разлагает, распыляет до небытия. Не ленив Он, не медлителен. Не питается прахом, ибо другого жизнью Своею питает, подобный пеликану пустынному. Не пресмыкается по земле, но все объемлет: «Ив небе Он, и в бездне Он». И в движении вечном Его, в умирании Его вечном сияет великая Правда Божественной Жертвы.

113. Но, увлеченный бесконечною жалостью к ничтожному миру, ниспал Разум на землю. Обломал и потерял он свои звенящие крылья, угасил пламень свой влажным прахом земли. Змием, истребляющим не себя, но другого себя, стал Разум, холодным, бесстрастным, ленивым, медлительно развивающим кольца вечности в прямую, дурную бесконечность. Если бы мог он безумствовать!

114. Разделяю я смерть и жизнь, страданье и наслажденье, ибо разумничая разделяю себя; разделяю себя, ибо разделяю себя и Бога; разделяю себя и Бога, ибо мало Бога хочу (хочу и не хочу сразу). Если взять настоящее Божье «хочу», каким бы оно должно быть, то — не хочу я Бога. А это маленькое словечко «не» — глубочайшая тайна. В этом маленьком «не» — все мировое зло.

115. Маленькое «не» в моем «не хочу всего Бога» или даже просто в моем «не хочу Бога» (ибо не мое хотение Его разделяет, но сам Он, неделимый, ради меня Себя разделяет), маленькое мое «не» вовсе не обозначает только недостаток моего хотения. Если бы так было, — Бог бы прибавил мне хотения. Он же любит меня и всемогущ. Не значит маленькое «не» и того, что я отвергаю Бога. Как же могу я отвергать Его, если и живу-то лишь тем, что Его хочу? И уже совсем не означает маленькое «не», что вместо Бога я хочу чего-то другого. Ничего, кроме Бога, во всем свете не сыщешь.

116. Вот какое это «не» маленькое! такое маленькое, что кажется: и совсем его нет. Однако чувствую: виноват в том, что пытаюсь уничтожить мое «хочу» этим «не», — и перед самим собой за него отвечаю. А если отвечаю, то должно оно быть. Следовательно, хочу я это маленькое «не» или — как бы хочу. Но все же удивительным образом оно есть. — Пока не сознавал себя за него виноватым, совсем его не было: начал сознавать, и оказывается: не есть, а было оно; сознал, и — его как бы и не было. Непонятным образом живет оно; уж не так ли, как живущая смерть?

117. Бедная моя читательница, боюсь, что помутилась завитая Ваша головка и что ничего–ничего не понимаете Вы в этом маленьком «не», хотя, по моему мнению, нежному женскому сердцу оно ближе, чем мужскому. Умоляю Вас: сделайте все-таки необычное для Вас умственное усилие: подумайте об этом «не». На мужчин я уже не надеюсь. Они признают все законы логики и не любят совпадения противоречий. Вы же как женщина чувствуете тайну нашей сотворенной природы. Вам свойственна «logique du coeur», причиняющая мне столько неприятностей.

118. Какое это хотя и маленькое, а могущественное «не»! — Оно в Вас; а если оно в Вас, то во мне не быть его уже не может. Оно во всякой твари, во всем мирозданьи. И хотя оно «не», а в нем весь мир как бы одно. Иногда, правда, покажется, что стоит лишь как следует захотеть, и сейчас же не будет проклятого «не»: сразу исчезнет оно и в Вас, и везде. И станете Вы Элените, Элените — Евою, а Ева — всем миром. Ведь только «не» всех разъединяет. Но не уничтожишь «не»: сидит оно и в Вас, и я уже не хочу захотеть. И Элените не Ева, а Вы, к огорчению моему, не Элените. Однако совсем без «не» очень уж большое получится смешенье. Верно, надо не уничтожить его, а заменить «настоящим не» или — отыскать в нем это «настоящее не». Настоящее же «не», конечно, не помешает Вам стать Элените, но помешает Элените стать супругой Адама. Но о «настоящем не» пока еще рано говорить, а Вам, простите, не по силам слушать.

119. Маленькое «не» — вольная леность мира. По вольной лени своей мир не возлетел из бездны небытия к Богу, но выполз из нее, как тощий неповоротливый клоп, уселся на покрывший всю бездну мизинец Божьей ноги, сосет Божью кровь и с места не сходит. Оттого в «не» и прячется страх смерти; оттого из «не» и сочится уныние. Но лучше назвать маленькое «не» нашим «общим» или «первородным» грехом.

120. Оно — «первородный» наш грех, ибо не без нашей вины и, стало быть, не без нашего «не» появляемся мы на свет. Только святоши уверяют, будто рождается человек потому, что родители его согрешили. Сами, по доброй воле рождаемся. Но так мы рождаемся, что как бы и раньше нас грех наш. Здесь тоже: сознаем мы, что грех был, но не сознаем, что он есть. Во всяком случае, не потому «не» — первородный грех, что согрешил какой-то индивидуум, наш праотец, а мы за его гортанобесие отвечаем. Существование подобного праотца более чем сомнительно; да и само имя его по–еврейски значит просто «человек», т. е. человечество: все люди вместе и каждый в отдельности. Что же, в самом деле, это за индивидуум, если у него нет родителей? А если — чудо, так уж лучше допустить, что в человечестве нет ни первого индивидуума, ни последнего. Тогда и получится точно соответствующая вечно живущей смерти дурная бесконечность поколений. Иисус же Христос будет и альфою, и омегою. Что же до ответа за чужие грехи перед Богом, так это и совсем неправдоподобно. — Не Бог меня за мой грех осуждает, а я сам: Богочеловек судит. К тому же Бог говорит мне: «не суди», т. е. «не осуждай другого» (себя-то можно). Неужели же Он одною мерою мерит меня, а другою — Себя? выдумывает для меня законы, которых Сам не соблюдает? — Никогда этому не поверю, ибо уже знаю: Бог справедлив. Если же не осуждает Он меня за мои грехи, так станет ли осуждать за чужие? — Конечно, не станет, как и сам я не стану, потому что с меня и собственных моих грехов достаточно.

121. Но в том-то и дело, что чужие грехи для меня не чужие, а мои собственные. Все мы, хотя и каждый по–своему, прибавляем к своему «хочу» одно и то же, незаметное, как тоненькая ниточка, «не». В нем, даже в нем, все мы — один Адам. И если мы как бы и без вины виноваты (ибо лишь «как бы» есть «не»), то все мы друг за друга виноваты. Все грехи — один наш «общий» грех. Во всяком грехе я соучаствую, всяким грешен: во всех и за всех виноват. Яблочко, съеденное Евою, правда, не вполне определенный, но все же и не безобидный плод. До сих пор я его еще жую. Жую вовсе не потому только, что Вы мне его предлагаете и что из чувства куртуазии не могу же я пустить Вас одну блуждать за оградою рая, а и потому, что кажется он мне самым вкусным из земных плодов.

122. Отсюда Вы можете вывести, что, если бы хоть один из нас преодолел маленькое «не», — нигде бы его не осталось, не было бы его даже как бы. Ведь не забудете же Вы, сострадательная читательница, что немного и из-за Вас покинул я рай. Уверен, что когда спасетесь Вы и предстанете пред лицо Божье, то (не в первую и не во вторую очередь, но — все же) поднимете вопрос и о моем спасении. Вы скажете: «На земле остался мой поэт. Он говорил мне много приятного». (О неприятном Вы, став святой, забудете.) «Хочу его видеть здесь». Суровые, убеленные сединами старцы воспротивятся: «Он богохульник и кощун». Попавшие в рай старые девы присовокупят: «Он под предлогом богословия непристойно за Вами волочился» 37. А Вы: «Всем вам несвойственна «logique du coeur». Вернусь на землю, если его не примете». И знаете, вспыльчивая моя читательница: Господь Бог будет на Вашей стороне, старцев припугнет Ваша угроза, со святыми же старицами мы втроем легко справимся.

123. Маленькое, но могущественное «не» и есть зло. Ибо зло или грех не стихийная сила, как умствуют манихеи, а недостаток, вольная немощь. Кажется же зло чем-то потому, что оно недостаток силы или бытия. Смотришь ты на силу, чувствуешь ее недостаток, но не видишь недостатка, которого нет, и путаешь его с самою силою. Потому, пытаясь одолеть зло, ты вместо того, чтобы усилить силу и ею исполниться, бежишь от нее и слабеешь или пытаешься уничтожить силу, которая — добро. Повесил ты злодея, вообразив, что он и есть зло, а зло-то лишь перебралось из него в тебя, и не злодея, но Христа ты повесил. Почему же чувствуем мы недостаток силы, ты и сам далее сообразишь. В Боге же недостатка силы нет: никак не умаляет Он Своего хотения. В Боге либо нет зла, либо оно что-то другое. А в нас во всех зло есть, но — сравнительно.

124. Зло разделяет мир с Богом и разъединяет самый мир. Не совсем разъединен мир. Но единство его во зле особое, не настоящее, а распределительное, и такое малое, что можно его и не заметить. Одна и та же жизнь распылилась во множество как бы и отдельных жизней, как бы и самостоятельных мирков; в каждом же из них она не целостно и даже не в пропорциональном умалении, но словно лишь некоторою своею частью. Всякая тварь живет как бы сама по себе. Связана она со всеми прочими лишь невидимыми ниточками, которые все утоншаются, а не рвутся. Но и не могут они порваться: не может умереть мир. Зло по–особому — распределительно, — разъединяя его, не дает ему умереть. Зло и есть не–хотение умереть. Оно не страдание мира: страдание — причастие мира, хотя и малое, Божьему Состраданию и страдание Бога в мире. Оно и не наслаждение: наслаждается Бог страданьем Своим. Зло — недостаточность страдания и смерти, разъединения, а потому и единства. Ибо мир должен быть не разъединенностью и не единством, но — всеединством в жизни чрез жертвенную смерть.

125. Как бы не хочет распределяющая себя Жизнь жертвенно умирать в несмысленном ягненке и напитать голодного льва, которого давно–давно, а может быть никогда, насытил телом своим мудрый и благочестивый боддисатва. Но эта же жизнь хочет наслаждаться и жить, как бы забыв о муках и смерти, в голодном льве, у которого и на хвосте вырос коготь. Нет мудрого боддисатвы, и лев принужден питаться ягненком. Но такою же нежеланною жалкою смертью погибнет и лев. Может быть, его, уже слепого и старого, подстрелит какой-нибудь Тартарен из Тараскона… Не понять глупому ягненку, что смерть его — жертва, созидающая и его жизнь, которая наслаждается во льве, хвостом заметающем свои следы. Ценою страданий и смерти покупает себе мир жизнь, но не стоит эта жизнь и тридцати Серебреников. Ибо лишь в ничтожной мере мир причастен Божественной Жизни, в коей все становится всем. Но, подобный скрывающему свои следы льву, Христос — мудрый агнец.