Православный портал «Азбука веры»

Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»

(Псалтирь 118:18-19)

Представляем цикл материалов о медицине и вере в истории и современности православия в рамках серии «Коллекция журнала «ФОМА» для электронных книг и программ чтения на мобильных устройствах.

Оглавление

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

15 фактов из истории медицины и Церкви

Целитель и великомученик Пантелеимон и другие святые врачи

Клятва Гиппократа: как она возникла и приносят ли ее на самом деле врачи сегодня?

Клятва грузинских православных врачей XIV века

Евгений Боткин: Сердце доктора

Кисловодские врачи против Третьего Рейха: невероятная история подпольной больницы

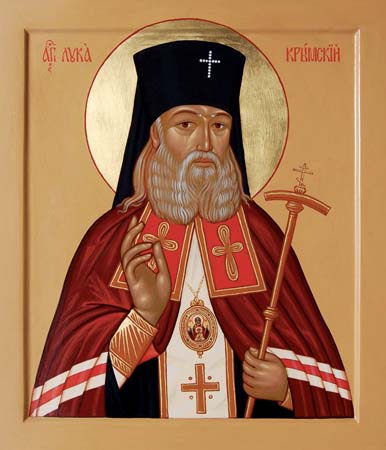

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — профессор, врач, архиепископ

СОВРЕМЕННЫЕ ВРАЧИ И ВЕРА

Митрополит Сурожский Антоний: Врач и пациент перед лицом смерти

Елизавета Владимирова. Отталкивая смерть…

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков): «Если жизнь бесцельна, то и медицина не нужна»

Андрей Лопатин — хирург, который дарит лица детям

Ростислав Валихновский: «Эликсир молодости — это молитва и пост»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Владимир Гурболиков: как относиться к врачам?

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Представляем цикл материалов о медицине и вере

в истории и современности православия

в рамках серии "Коллекция журнала "ФОМА" для электронных книг и программ чтения на мобильных устройствах.

Серия "Коллекция журнала "ФОМА" основана на материалах редакции.

ВНИМАНИЕ!

Полные выпуски доступны в приложении Журнал "ФОМА" в AppStore и GooglePlay,

а также вы можете получить их оформив редакционную подписку на оригинальное бумажное издание.

ИД "ФОМА"

2020 г.

(С)

в истории и современности православия

«Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его», гласит Библия (Сир. 39:1). Напоминая о том, что причины болезней находятся глубже простой физиологии, Церковь никогда не одобряла пренебрежение помощью медицины.

Сегодня, когда весь мир стал перед вызовом вирусной пандемии, люди часто надеются на технологии, а оказывается, что помогают нам прежде всего другие люди — врачи.

Многие врачи, столкнувшись с серьезнейшим вызовом, в свою очередь понимают, что их силы не безграничны. И среди них были и есть те, кто сумел гармонично соединить свое служение с неиссякаемым Источником — глубокой верой в Бога.

Как могут сочетаться медицина и вера? Какие врачи попали в церковные святцы? Как верующие врачи относятся к своему ремеслу и как нам следует относиться к врачам? Предлагаем разобраться в этих вопросах вместе.

Один из самых известных в мире врачей родился в семье священника и прежде чем занять медициной окончил духовную семинарию. Другой готовился стать священником, а совершил переворот в психиатрии. Многим принципиально важными открытиями и этическими правилами в медицине мы обязаны монахам. В монастырях хранились и переводились основополагающие медицинские трактаты, зарождались больницы... Рассмотрим некоторые исторические факты о пересечении истории медицины и Церкви.

El charlatán sacamuelas, Rombouts Theodoor. Источник - сайт музея Прадо

1. Первую большую христианскую больницу построил святитель Василий Великий в Кесарии в 370 году.

Она была похожа на маленький город и имела столько зданий, сколько типов болезней тогда различали. Была там и колония для прокаженных— прообраз будущих европейских лепрозориев.

2. Прообразом монастырских больниц стали монастырские приюты для увечных и больных путников.

Обычай принимать в монастырях больных закрепил в составленном им Уставе киновитских общин святитель Василий Великий. Этот Устав сохранял свое значение во все века православного монашества, в том числе и на Руси.

3. Идея изоляции прокаженных от общества принадлежит монахам. В VI в. когда монахи ордена святого Лазаря (на территории Италии) посвятили себя уходу за прокаженными.

4. Первые приюты для душевнобольных стали появляться при христианских монастырях в Византии (IV в.).

5. При Киево-Печерской лавре была устроена больница, которая пользовалась широкой известностью и куда приходили раненые и больные со всей Руси. Для них были устроены специальные помещения, в которых дежурили монахи, ухаживавшие за больными.

Монастырские хроники («Киево-Печерский патерик», XII в.) сообщают о нескольких монахах-подвижниках, которые прославились своим врачебным искусством. Среди них — пришедший из Афона «пречудный врач» Антоний (XI в.), который лично ухаживал за больными, давая им свое исцеляющее «зелье»; преподобные Алипий и Агапит (умер в 1095 г.) — ближайший ученик преподобного Антония.

В патерике есть рассказ о святом и блаженном Агапите, бескорыстном враче:

«…когда кто-нибудь из братии заболевал, он, оставив келию свою, — а в ней не было ничего, что можно было бы украсть, — приходил к болящему брату и служил ему: подымал и укладывал его, на своих руках выносил, давал ему еду, которую варил для себя, и так выздоравливал больной молитвою его. Если же продолжался недуг болящего, что бывало по изволению Бога, дабы умножить веру и молитву раба его, блаженный Агапит оставался неотступно при больном, моля за него Бога беспрестанно, пока Господь не возвращал здоровья болящему ради молитвы его. И ради этого прозван он был «Целителем», потому что Господь дал ему дар исцеления».

Об Алипии рассказано, в числе прочего, как он «взял преподобный вапницу и разноцветными красками, которыми писал иконы, раскрасил лицо больного и гнойные струпья замазал, придав прокаженному прежний вид и благообразие. Потом привел его в божественную церковь Печерскую, дал ему причаститься Святых Тайн, и велел ему умыться водой, которой умываются священники, и тотчас спали с него струпья, и он исцелился»

6. Заботой о прокаженных активно занимались монахи из ордена францисканцев и лично основатель ордена святой Франциск Ассизский (1181 (1182) – 1226 годы).

«И не только он сам охотно прислуживал прокаженным, но также желал, чтобы все братья Ордена, когда они путешествуют по миру или же когда прерывают свой путь, ухаживали бы за прокаженными ради любви ко Христу, который ради нас желал, чтобы к нему относились, как к прокаженному», - сказано в главе XXV сборника «Цветочки святого Франциска».

7. Очки изобрел монах Джордано да Риальто, хранитель библиотеки монастыря доминиканцев (XIII век).

В монастырских библиотеках хранили и переписывали книги, зрение у переписчиков быстро портилось, так что очки были очень нужным предметом. Правда, в течение несколько веков они корректировали только дальнозоркость и только потом был создан второй вариант – для коррекции близорукости.

8. Кирилло-Белозерский монастырь (основан в 1397 году) был одним из одним из центров русской медицины.

Именно здесь на русский язык монах Кирилл Белозерский (1337—1427) перевел с греческого языка комментарии Галена к «Гиппократовому сборнику» («Галиново на Иппократа») – синтез всей античной медицины. Благодаря ему русским врачам стали доступны знания и опыт, которые были накоплены их предшественниками.

При монастыре было несколько больниц. Одна из них в настоящее время реставрирована и охраняется государством как памятник архитектуры.

9. Первую в России книгу по научной анатомии перевел монах Чудова монастыря Епифаний Славинецкий. Это был сокращенный труд Андреаса Везалия «Эпитоме» (изданного в Амстердаме в 1642 г.). Работа по переводу началась в 1657 году.

Монах Епифаний (1609—1675) окончил Краковский университет и преподавал сначала в Киево-Могилянской академии, а затем — в Лекарской школе при Аптекарском приказе в Москве.

Андреас Везалий - врач и анатомом, лейб-медик Карла VII и затем Филиппа II, младший современник Парацельса, основоположник научной анатомии.

Долгое время перевод «Эпитоме» хранился в Синодальной библиотеке, но во время Отечественной войны 1812 г. погиб при пожаре Москвы.

10. Первый российский профессор повивального искусства (1782), один из основоположников научного акушерства, педиатрии и фармакогии в России Нестор Максимович Максимович-Амбодик (1744—1812) родился в семье священника и первое образование получил в Киевской духовной академии.

После этого он поступил в Петербургскую госпитальную школу, затем - на медицинский факультет Страсбургского университета, в котором в 1775 г. защитил докторскую диссертацию о печени человека («De hepate humano»).

Вернувшись в Россию, Н. М. Максимович-Амбодик организовал преподавание бабичьего дела на высоком для своего времени уровне: приобрел акушерский инструментарий, лекции сопровождал демонстрациями на фантоме и у кровати рожениц, фантом женского таза с деревянным ребенком, а также прямые и изогнутые стальные щипцы («клещи») с деревянными рукоятками, серебряный катетер и прочие инструменты были изготовлены по его собственным моделям и рисункам.

Он впервые начал преподавание акушерства на русском языке и одним из первых в России он применил акушерские щипцы

Его капитальный труд «Искусство повивания, или наука о бабичьем деле» явился первым оригинальным российским руководством по акушерству и педиатрии.

11. Основоположник научной педиатрии в России Степан Фомич Хотовицкий (1796—1885) родился в семье священника православного прихода села Красилов Староконстантиновского уезда Волынской губернии. Окончил Волынскую духовную семинарию, как один из наиболее отличившихся семинаристов, получил право поступления в Медико-хирургическую академию.

Став ординарным профессором кафедры акушерства, женских и детских болезней, он первым начал читать (с 1836 г.) отдельный курс детских болезней из 36 лекций. В 1847 г. издал его в расширенном виде под названием «Педиятрика». Это было первое в России оригинальное руководство по педиатрии, в котором детский организм изучался с учетом его анатомо-физиологических особенностей, качественно изменяющихся в процессе развития.

12. Один из первых русских физиологов-экспериментаторов в стране, автор первого российского учебника «Физиология», создатель маски для эфирного наркоза Алексей Матвеевич Филомафитский (1807—1849) был сыном священника Ярославской губернии. Первое высшее образование получил в Ярославской духовной семинарии и после этого поступил в Харьковский университет, где перешел на медицинский факультет, затем в университет в Дерпте.

Был одним из первых пропагандистов экспериментального метода в российской физиологии и медицине. Вместе с Н. И. Пироговым разработал метод внутривенного наркоза; используя технику вивисекции, изучал вопросы физиологии дыхания, пищеварения, переливания крови («Трактат о переливании крови», 1848); создал аппараты для переливания крови, маску для эфирного наркоза и другие физиологические приборы.

13. Создателем генетики был монах из Австрии Грегор Мендель. Эксперименты, благодаря которым были открыты законы генетики, он проводил в маленьком приходском саду.

14. Иван Петрович Павлов – первый российский Нобелевский лауреат (1904 год, премия за за исследование функций главных пищеварительных желез), фактически заново создал современную физиологию пищеварения.

Происходил из священнического рода. Окончил Рязанское духовное училище и Рязанскую духовную семинарию, о которой вспоминал с большой теплотой.

На последнем курсе семинарии прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора И.М. Сеченова, которая перевернула всю его жизнь. Поступил на юридический факультет (семинаристы были ограничены в выборе университетских специальностей) и через 17 дней после поступления перешёл на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

15. «Очерки гнойной хирургии» (1934 год) - фундаментальный труд, не имеющий аналогов в мировой медицинской литературе, «энциклопедия гнойной хирургии», принадлежит перу епископа, причисленного к лику святых – святителю Луке Войно-Ясенецкому.

В книге представлена топографо-анатомическую концепцию хирургического лечения гнойных заболеваний. Несмотря на духовный сан, автор получил Сталинскую премию I степени (1946 год).

При подготовке материала использована книга Т. С. Сорокиной «История медицины (в двух томах), Academia, 2008 год.

В жизни очень часто бывает так: растет себе ребенок, родные учат его, хотят видеть в нем какого-нибудь профессора элитного вуза или знаменитого актера, а он, когда вырастет, возьмет – и сознательно свяжет свою жизнь с непрестижной, но очень близкой его душе профессией. Правда, сейчас этим трудно кого-либо удивить, а вот лет сто назад самостоятельный выбор жизненного пути вопреки местным традициям и ценностям мог иметь самые непредсказуемые последствия.

Вплоть до того, что глава рода или местной общины мог просто убить непокорного юношу. Особенно страшно было, если человек менял религию – в таком случае его, как минимум, ожидало всеобщее презрение. Этот путь прошли многие христианские мученики, которые, несмотря на отвержение обществом, до самой смерти были верны идеалам Христа, в которого они уверовали раз и навсегда. Одним из таких мучеников был молодой талантливый врач по имени Панталеон. Его мы знаем как Пантелеимона Целителя.

В конце III века в городе Никомедия на берегу Мраморного моря в семье знатного гражданина Евстрогия и его жены Еввулы родился мальчик. Назвали его Панталеоном – «подобный льву». Отец мечтал сделать сына мужественным и храбрым, оттого и дал ему такое имя. Но мальчик проявлял совсем иные склонности – мягкий и спокойный, он больше годился для мирного и созидательного дела, чем для военной или политической карьеры. Мальчик был особо чуток к боли других, обладал трепетной натурой и имел отзывчивое сердце.

Отец Панталеона был язычником, а мать – тайной христианкой. Евстрогий жену любил и не противился ее религиозным взглядам, но сам принимать христианство не хотел. Воспитанием сына первые годы занималась Еввула, которая и посеяла в его сердце семя слова Божьего. Евангельские заповеди нашли в кротком мальчике живой отклик, и под влиянием матери ребенок стал еще более чутким и отзывчивым. За свое доброе сердце мальчик получил свое второе имя – Пантелеимон, что означает «всемилостивый».

Но Еввула прожила недолго – еще даже не будучи подростком, Пантелеимон стал сиротой. Его воспитанием занялся отец, который сразу стал прививать ребенку языческие взгляды. Вскоре мальчик начал забывать христианство, но его характер не изменился – тот же пытливый ум, то же доброе сердце, та же отзывчивая душа. И отец решил отдать юношу в медицинскую школу, под руководство виднейшего доктора Евфросина.

В школе молодой врач нажил немало врагов, поскольку все завидовали его способностям. Пантелеимон был первым учеником и прекрасно знал не только теорию, но и имел необычайную профессиональную «хватку». Учитель доверял ему самых сложных больных, и юноша справлялся с задачей. Злые языки пускали различные слухи, но не могли ничего сделать против Пантелеимона – он обладал безупречной репутацией, уважением среди пациентов и благосклонностью своего учителя. При этом молодой врач не гордился собой, и чаще всего даже не брал платы за лечение. К нему шли толпы, и это вызывало еще большую ненависть коллег.

Но юношу мучило сомнение. Язычество казалось ему мертвым. Он искал подлинный смысл жизни. Ему надоели интриги, гонки за славой и деньгами. Размышляя об этом однажды, он шел по улице. Вдруг, его окликнул старик, сидевший на пороге дома. Старик был священником Ермолаем, который с немногочисленной группой христиан скрывался от преследования. Ермолай увидел внутренние терзания юноши и решил поговорить с ним. Они долго беседовали, и с каждым словом старого священника Пантелеимону становилось ясно, что истина, которую он так ищет, – в христианстве. Но крещение принимать он еще не решался. На помощь был послан случай.

Как-то, после очередного разговора с Ермолаем, Пантелеимон увидел на улице мертвого мальчика, которого укусила змея. Труп лежал у ног врача, а змея извивалась рядом. И тут Пантелеимон вскрикнул: «Господи, если Ты хочешь, чтобы я стал христианином, пусть мальчик оживет, а змея подохнет!». После его слов змея погибла, а малыш поднялся, словно он просто спал. Это чудо окончательно утвердило Пантелеимона в его выборе, и он принял Крещение.

Сначала об этом никто не знал. Но один раз к юному врачу на прием привели слепого. Несчастный потратил огромные деньги, но ни один доктор ему не помог. Пантелеимон понимал, что этого пациента не вылечить обычными методами, и тогда помолился Богу и провел рукой по глазам больного. Слепец стал зрячим. После этого чуда в христианство обратился и отец Пантелеимона Евстрогий. А исцеленного человека вскоре встретили на улице врачи. С этого времени они стали еще больше завидовать таланту святого, ведь он отнимал у них всех клиентов. Узнав от слепца, что Пантелеимон – христианин, нечистые на руку коллеги придумали, как избавиться от конкуренции.

Никомедия, где жил Пантелеимон, была восточной столицей империи, здесь находилась резиденция императора. В это время христиан убивали – императоры считали их врагами народа, нарушителями традиций и изменниками. Обвинение человека в том, что он христианин, автоматически подписывало смертный приговор. Но была и возможность спастись – многим последователям Христа предлагали отречься от своих убеждений. Отречение предложили и Пантелеимону. Император лично знал талантливого врача и хотел сделать его своим доктором. Поэтому убивать Пантелеимона правителю было жалко. Следствие стало настаивать на отречении, но святой был непреклонен, и даже пытки не сломили его веру. В конце концов, после долгих допросов и зверских мучений, Пантелеимона обезглавили. Случилось это в 305 году. Частицы его святых мощей находятся во многих местах христианского мира, а голова хранится на Афоне. В народе зафиксировано множество случаев исцеления по молитвам этого святого врача.

Пантелеимон – небесный покровитель медиков. Его профессионализм в сочетании с верой в Бога давал блестящие результаты. Его жизнь – яркий пример того, как доктор может служить своему пациенту. К сожалению, и раньше, и сейчас находились врачи, которые видят в больном объект наживы и которым абсолютно безразлична судьба пациента. Но есть и другие – те, на которых держится медицина. Те, кто ночами стоят у операционного стола, спасая жизни. Те, что пешком обходит участки, получая взамен нищенскую зарплату. Те, кто не вступает в сделку со своей совестью и на личные средства помогает людям. Те, кто с молитвой и верой в душе начинают свою смену. Церковь знает много врачей, до конца выполнивших заповедь Христа о любви к ближнему. Это Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, Агапит и наш недавний современник профессор Валентин Войно-Ясенецкий, более известный как архиепископ Лука. Но первым в числе этих святых врачей, без сомнения, стоит Пантелеимон, заложивший духовные основы медицины и бескомпромиссно соединивший в своем служении высокий профессионализм и глубокую веру в Бога.

Иконография

Иконография святого великомученика и целителя Пантелеимона достаточно проста. В ней нет какого-либо глубокого богословского смысла, зачастую заложенного в образах Господа Иисуса Христа или Пресвятой Богородицы. С другой стороны, при написании образа святого Пантелеимона, конечно же, соблюдаются общие традиции православной иконописи, а основной акцент делается на максимальной передаче достоверности образа святого.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон изображается молодым юношей, без усов и бороды, что в целом является редкостью для православной иконописи. Однако именно так достигается историческая достоверность образа святого.

Святой Пантелеимон, как правило, изображается в традиционных одеяниях целителей и лекарей, – сине-зеленом хитоне с золотыми нарукавниками, синей рубашке с золотым оплечьем и коричневом (красно-коричневом) плаще.

Иногда на левом плече святого изображается узкая белая лента, которая может напоминать диаконский орарь, – по одному из толкований, символ ангельского служения священнослужителя.

Единственная житийная икона св. Пантелеймона византийского времени

По сложившейся в Церкви традиции в левой руке святого Пантелеимона изображается ларец (коробочка) с лекарствами, которые напоминают чудотворные реликвии. Это прямая аналогия с врачебным служением святого, которое он нес при жизни. В правой руке святой Пантелеимон, в зависимости опять же от традиции, держит либо мученический крест, либо тоненькую ложечку, либо (еще реже) перо. Все эти предметы имеют определенный смысл, связанный с жизнью, служением и подвигом великомученика и целителя Пантелеимона. Собственно, крест символизирует его мученическую кончину и уподобление Самому Господу Иисусу Христу. Небольшая ложечка – это символ медицинского служения святого Пантелеимона, а также того дара целительства, которым он обладал. Тем самым он как бы подает каждому просящему то исцеление, которое у него просят. Что касается пера, то, по одной из версий, оно символизирует собой ту мудрость, те знания, которые имел святой Пантелеимон, так как в свое время он обучался в языческом училище.

Великомученик Пантелеимон — самый известный, но не единственный врач, которого канонизировала Православная Церковь. Что мы знаем о его святых коллегах?

Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, — пишет о нем апостол Павел в своем послании к Колоссянам (Кол 4:14). Лука — апостол от 70-ти, написал одно из четырех Евангелий под руководством апостола Павла и книгу «Деяния святых апостолов». По преданию, первым написал иконы Божией Матери. В честь евангелиста получил свое имя в монашестве еще один святой врач — архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Апостол Лука принял мученическую смерть: его повесили на дереве.

Православная Церковь чтит память сразу трех пар святых с именами Косма и Дамиан: все они прославились как врачи-бессребреники. Наибольшим почитанием пользуются Косма и Дамиан Асийские (IV в.), родные братья. Воспитанные матерью-христианкой (преподобной Феодотией), они безвозмездно исцеляли больных и, кроме этого, сами разыскивали и лечили диких животных, которые потом без страха ходили за ними. В конце жизни Дамиан нарушил обет безвозмездного врачевания: выздоровевшая безнадежная больная умолила его во имя Святой Троицы взять в дар за исцеление три яйца. Услышав о том, что брат пренебрег обетом, Косма завещал похоронить их с Дамианом отдельно. После смерти братьев Бог открыл людям, что Дамиан принял дар ради любви к Создателю, а не из корысти, и святых братьев погребли вместе.

Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, лечил всех больных бесплатно, исцеляя в том числе и душевные недуги. При этом святой врач не боялся проповедовать Евангелие. Во время гонения императора Диоклетиана Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял монашество и продолжал лечить приходивших к нему людей. Однажды врача-монаха разыскал воин Иоанн, пожелавший стать его последователем. Через некоторое время учитель и ученик вместе отправились в Египет, чтоб поддержать христианку по имени Афанасия, вместе с тремя дочерьми заключенную в темницу. Кир и Иоанн были схвачены, их предали мукам на глазах Афанасии. Но ни она, ни ее дети, ни сами мученики не отреклись от Христа и были казнены.

Был известным в Каппадокии врачом. Христианин с детства, он открыто проповедовал христианство во время гонений. На допросе у царского сановника Орест проявил необыкновенное мужество: на повеление назвать свое имя он ответил, что имя его — Христианин, и оно кажется ему более высоким, чем имя, данное родителями при рождении. Твердо отказавшись отречься от своей веры, святой врач выдержал множество пыток: 40 воинов, сменяя друг друга, истязали его. Затем мученика привязали к дикому коню и влачили по земле, пока святой Орест не умер.

Врач по профессии, он исцелял не только телесные, но и душевные болезни. Много путешествуя, Диомид проповедовал Христа, обращая и крестя язычников. Однажды врач пришел в Никею, и император-язычник Диоклетиан послал воинов арестовать его. Но умер святой мирной смертью на обратном пути из Никеи. Согласно житию, найдя его тело, воины отсекли голову святого в доказательство исполненного поручения императора, но тотчас ослепли. Диоклетиан приказал отнести голову обратно к телу: исполнившим приказ воинам вернулось зрение. Имя мученика Диомида вспоминается при совершении таинства Елеосвящения (Соборования).

Насельники Киево-Печерской лавры были первыми прославленными святыми лекарями на Руси.

Преподобный Агапит

Он прославился тем, что исцелил Владимира Мономаха, будущего великого Киевского князя, прислав ему настой из трав. Однажды монаха-целителя из зависти попытался отравить известный в Киеве врач, однако яд не подействовал. Впоследствии завистник покаялся и принял монашеский постриг.

Преподобный Алипий

Кроме дара целительства, он известен как иконописец. Одна из икон его письма — Свенская икона Пресвятой Богородицы — хранится сейчас в Государственной Третьяковской галерее.

Еще один насельник Киево-Печерской лавры. Его послушанием было ухаживать за больными. За строгую подвижническую жизнь и самоотверженное служение людям получил от Бога дар исцеления. Нетленные мощи преподобного Ипатия находятся в Дальних пещерах Лавры.

Сын известного русского врача Сергея Петровича Боткина (лейб-медика Александра II и Александра III). Окончил с отличием Военно-медицинскую академию, работал в Мариинской больнице для бедных. С началом Русско-японской войны (1904 год) стал добровольцем в действующей армии, возглавил медицинскую часть Российского общества Красного Креста. В 1908 году приглашен в семью Николая II в качестве лейб-медика. На этой должности пробыл до самой смерти — в 1918 году его расстреляли вместе с царской семьей в Екатеринбурге. В 2016 году причислен Русской Православной Церковью к лику святых.

Родился в семье аптекаря-католика, но был воспитан матерью в православной вере. В 1903 году окончил медицинский факультет Киевского университета. Во время Русско-японской войны (1904 год) возглавил отделение хирургии при госпитале Киевского Красного Креста в Чите. Женился на сестре милосердия Анне, которая родила ему четверых детей и в 1919 году умерла от туберкулеза. Через некоторое время принял сан диакона, затем пресвитера. В 1923 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был пострижен в монашество с именем Лука в честь врача-евангелиста. В том же году рукоположен во епископа, после чего его арестовали по стандартному подозрению в «контрреволюционной деятельности». Началась череда арестов и ссылок, которые продлились 11 лет, при этом владыка не переставал служить и лечить людей, писать медицинские и богословские труды. В 1946 году за научные разработки в области медицины удостоился Сталинской премии. Последние годы жизни святитель Лука провел в качестве архиепископа Крымского, до конца спасая жизни и души людей. В 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви прославил священноисповедника Луку в сонме новомучеников и исповедников Российских XX века.

как она возникла и приносят ли ее на самом деле врачи сегодня?

Как родилась клятва Гиппократа», что в ней странного и как она соотносится с теми обещаниями, которые дают выпускники медицинских вузов сегодня? Мы попросили рассказать об этом Ольгу Александровну Джарман, кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Она была написана примерно в 400 году до Р. Х. Это один из самых древних текстов античных врачей из сохранившихся до наших дней.

Гиппократ — древнегреческий врач, живший в V-IV веках до Р. Х. Основоположник античной научной медицины, в которой болезни объяснялись не вмешательством богов, а изменением состава четырех жидкостей организма — крови, флегмы (слизи), желчи и черной желчи. Труды Гиппократа и врачей, его современников, разделявших его теорию, вошли в «Сборник Гиппократа» и оказали огромное влияние на европейскую медицину.

Гиппократ

Текст, о котором мы говорим, называется просто — «Клятва», без имени Гиппократа, но, поскольку она находится в «Сборнике Гиппократа» с другими трактатами, которые считали принадлежащими великому «отцу медицины», то ее обычно и называют клятвой Гиппократа.

Однако в последнее время некоторыми учеными эта датировка оспаривается и «Клятву» считают значительно моложе, придвигая ее к рубежу нашей эры.

В I веке по Р. Х. Скрибоний Ларг, личный врач императора Клавдия, упоминает о «Клятве» Гиппократа в связи с запретом врача совершать аборты ( в тексте «Клятвы» говорится: «не вручу абортивного (буквально: разрушительного) пессария беременной женщине») и высоко ставит самого Гиппократа как основателя медицины. Однако самый старый текст «Клятвы», дошедший до нас — это папирус 300 года по Р. Х. Всего сохранилось 38 манускриптов с «Клятвой», восходящих к античности.

Вообще, давать клятву в античности было делом распространенным. Сохранилось много античных клятв, в том числе знаменитая «Клятва» эфеба, которую давали юноши-призывники в древних Афинах. Должностные лица античного полиса присягали в том, что будут честно исполнять свои обязанности, заключавшие союз республики клялись соблюдать договоры, в судах Греции тяжущиеся приносили разные клятвы. Тексты важнейших клятв высекались на стелах для всеобщего обозрения. Однако врачебная клятва до нас дошла только одна. Мы не можем сказать, были ли другие врачебные клятвы.

Известный римский политический деятель Катон Старший остерегался греческих врачей именно из-за какой-то клятвы, которую они приносят. Он подозревал, что они поклялись уморить всех римлян. В детали он, видимо, глубоко не вдавался, а, скорее всего, смешал знаменитый отказ Гиппократа служить персам — врагам греков и саму «Клятву», с которой не был знаком.

Почему появилась «Клятва» — однозначного ответа нет. Самое распространенное мнение — ее появление ознаменовало переход от семейной врачебной школы, когда только дети врача, потомки легендарного Асклепия, упоминаемого Гомером в «Илиаде», могли стать врачами (врачей так и называли — Асклепиады). В семейные школы начали брать учеников из неврачебных семей и обучать их за плату. Кстати, Платон в своем диалоге «Протагор» упоминает о том, что сам Гиппократ (а он был современником Платона) берет учеников за плату. «Клятва», собственно, и состоит из двух частей. Первая часть — контракт студента с учителем-врачом и его семьей, вторая часть — торжественные обещания и в конце — благословения врачу, верному «Клятве».

Да. «Клятва» даже начинается с упоминания античных богов — Аполлона, Асклепия и других, в ней используются религиозные термины той эпохи — например, слова из «Клятвы», такие как «чисто и непорочно» и «считать подобные вещи тайной», звучали для древнего грека однозначно как религиозно нагруженные. Вообще, центральная часть «Клятвы» читается как возвышенный религиозный текст. Кроме того, это жемчужина литературного искусства — по построению и противопоставлению различных понятий текст напоминает речи знаменитых афинских философов.

Статуя античного бога медицины Асклепия. Фото Википедия/CC BY-SA 3.0

Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.

Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария.

Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и своё искусство.

Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом.

В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной.

Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.

(Пер. В. И. Руднева)

Медицинских университетов в античности не было. Они родились уже в христианскую эпоху, в Средневековье. Поэтому нельзя представлять выпуск молодых античных врачей, дающих клятву. Кроме того, у нас нет сведений, что клятву давали вообще все врачи. Напротив, это было довольно редким явлением, и часто в похвальной эпитафии тому или иному врачу писалось, что он давал клятву.

Ее стали чаще давать в период поздней античности, но врач вполне мог практиковать и без клятвы. Яркий пример — святой Кесарий, брат святого Григория Богослова (IV век). Он получил блестящее медицинское образование в Александрии, центре медицинской науки того времени, потом был придворным врачом у четырех императоров. Но клятвы он не давал — именно потому, что он был христианин, а в клятве упоминались языческие боги. И, как пишет его брат, Григорий Богослов, все доверяли ему и без Гиппократовой «Клятвы». Христианского варианта клятвы тогда еще не было.

Cвятой Кесарий, брат святого Григория Богослова

Если христиане давали клятву, то только модифицированную, именами античных богов, разумеется, никто не клялся. Когда традиция принесения врачебной клятвы утвердилась, текст ее стал меняться, расширяться и уточняться. Цель всегда была — сохранить не букву, а дух, дух Гиппократовой этики применительно к настоящему времени.

C XI века существовал вариант клятвы на латинском языке, начинавшийся со слов «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа! Я не лгу». Фраза об абортах звучала с детализацией: «Я не дам абортивного средства женщине никаким путем».

Интересно, что в манускриптах текст клятвы писали в виде креста.

Историки медицины не случайно называют «Клятву» загадочным документом.

Очень сложное место, о которое все спотыкаются — это камнесечение. Почему врач не будет делать больному камнесечение? Было много вариантов ответа — конкуренция, предостережение от переоценки своих возможностей, специализация, регулирование отношений между коллегами… Но вопрос так и не решен. Есть мнение, что это связано с запретом (он тоже есть в «Клятве») на хирургическое лечение, на разрез ножом и пролитие крови. Такой запрет, по сути, был ритуальным. Поэтому есть даже версия, которой придерживались некоторые крупные историки медицины, что «Клятва Гиппократа» — это текст какой-то религиозной медицинской группы, например, пифагореанской.

В «Клятве» говорится о «режиме», или «диэте» («diaita»). Это очень важное понятие в античной медицине. Это не просто распорядок дня и прием пищи, это образ жизни как таковой. Именно образ жизни — с едой, сном, половой жизнью, гимнастикой и так далее — являлся главным лекарственным средством в руках врачей-гиппократиков.

Обычно считают, что вся проблематика клятвы сводится к абортам, эвтаназии и врачебной тайне. Это крайне важные темы сейчас, но «Клятва» значительно шире.

Мало обращают внимание на такие вещи, как учить детей учителя бесплатно — сейчас-то дети врачей учатся наравне со своими однокашниками из немедицинских семей.

Еще момент — в этой клятве упомянуто отношение к рабам наравне со свободными. Раб, с точки зрения образованного человека той эпохи, как это сформулировано у Аристотеля, — говорящее орудие. А «Клятва» не делает различия в отношении между мужчинами и женщинами, рабами и свободными.

И еще — врач не должен вступать в интимные отношения с пациентами. Таким образом, получалось, что брак между врачом и пациенткой был априори невозможен.

Еще важный момент: Гиппократова этика не сводится только к «Клятве». Часто с «Клятвой» путают другие тексты из «Сборника Гиппократа», касающиеся этики врача (трактаты «Закон», «О враче», «О благоприличном поведении», «Наставления»).

Врачи времен Гиппократа и вообще в античности делали много и хорошего, и дурного. Тексты «Сборника Гиппократа» — это рациональная, а не религиозная медицина. Но «Клятва» словно возвышается над всем этим, даже над другими этическими трактатами Гиппократа, показывает какой-то прекрасный идеальный мир.

Доктор философских наук И. В. Силуянова, один из основоположников современной российской биоэтики — пишет об «удивительном согласии принципов гиппократовской врачебной этики с христианскими представлениями о человеческих взаимоотношениях.

Гиппократ и Гален. XII век. Фото Википедия/CC BY-SA 2.5

Нельзя сказать точно. «Клятву», безусловно, знали в Средневековье, так как «Сборник Гиппократа» был известен. Две цитаты из «Клятвы» упомянуты авторами в IV веке по Р. Х. С V по XI века — еще две цитаты, в том числе у святых отцов. Однако она, несомненно, была известна — так, поговоркой монахов, занимавшихся лечением больных в монастырях, было: «Что Гиппократ сказал, то и разрешено». Неизвестно, применялся ли данный текст как клятва в прямом смысле слова, или был просто руководством к этике врачевателя. В любом случае, если она и применялась, то редко и в исправленном виде, без упоминания языческих богов.

«Клятва» была «переоткрыта» в эпоху Возрождения, и в модифицированном виде получила широкое распространение с XVIII века.

Нет. В Российской Федерации врачи дают «Клятву врача». Ее текст установлен статьей 71 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

А в США, например, любой выпускник может написать свою клятву врача, индивидуальную. Но все-таки врач в Европе и США, как и в России, то есть в европейской культуре, дает клятву, восходящую к «Клятве» Гиппократа.

То, что мы называем сейчас «клятвой врача», по своей сути не клятва, подразумевающая обращение к сверхъестественным силам, а торжественное обещание. Так же это воспринималось, например, в Российской империи, когда врач давал «Факультетское обещание», и в СССР, где существовала «Присяга врача Советского Союза».

Интересно, что древнегреческое слово «horkos» («клятва») родственно слову «herkos» («ограда»). Врач словно очерчивает пределы, в которых будет действовать.

Факультетское обещание врача в Российской Империи (XIX век)

Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукою права врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня этим званием, даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачить чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим; свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами её процветанию, сообщая учёному свету всё, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажей тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности; однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицеприятия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных, когда же сам буду призван на совещание, буду по совести отдавать справедливость их заслугам и стараниям.

Текст современной клятвы врача в Российской Федерации

Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;

доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.

Не так давно в Интернете был опубликован текст клятвы, которую давали перед началом своего служения грузинские православные врачи в XIV веке.

Данная клятва во многом совпадает со всемирно известной клятвой древнегреческого врача Гиппократа (V-IV вв. до Р.Х.), однако имеет и принципиальные отличия, связанные, прежде всего, с ее христианской составляющей.

Познакомил с текстом клятвы читателей портала «Karibche.ambebi.ge» врач и священник, настоятель храма святого Иоанна Богослова в Тбилиси Константин Гиоргадзе.

Клятва православного врача:

Да святится имя Господа, Отца Спасителя нашего Иисуса Христа, ныне и присно, и во веки веков!

Я не солгу!

Я не оскверню учения врачебного искусства!

Никому, даже желающему этого, не подам смертельной смеси, и не обучу путям ее получения, также не подам и женщине ни внешних, ни внутренних средств вытравления плода.

Без претензии и без всяких договоренностей обучу врачебному искусству всех, кто в этом нуждается.

Применю все методы, соответствующие моим возможностям и разумению, для помощи страдающим.

Соблюду в святости и чистоте жизнь свою и искусство.

В какой бы дом я ни вошел, войду лишь для помощи больному; воздержусь от всякой известной или неизвестной мне несправедливости, которая ведет к смерти или мучениям человека; а также от постыдных связей с зависимым или свободным человеком – мужчиной или женщиной.

Что бы я ни увидел и не узнал в процессе лечения (а также в ближнем кругу больного), не разглашу того, о чем нельзя говорить, сочту это за священную тайну.

Если я соблюду и не нарушу эту клятву, да поможет мне Спаситель в жизни и врачебном искусстве, если же нарушу, да лишит меня Спаситель всего этого.

Перевод клятвы на русский язык - портал «Благовест-инфо».

«Когда вы входите в палату, вас встречает радостное и приветливое настроение — драгоценное и сильное лекарство, которым вы нередко гораздо больше поможете, чем микстурами и порошками… Только сердце для этого нужно, только искреннее сердечное участие к больному человеку. Так не скупитесь же, приучайтесь широкой рукой давать его тому, кому оно нужно. Так пойдем с любовью к больному человеку, чтобы вместе учиться, как ему быть полезным».

Это слова из лекции, которую доктор Боткин читал в Императорской военно-медицинской академии. Он учил студентов «неизмеримо сердечному отношению» к своим пациентам. И сам пронес это учение по жизни — до самой мученической кончины.

В роду Боткиных было много творческих личностей — врачей, художников, писателей. Сам Евгений Боткин, получив серьезное музыкальное образование, все же пошел по стопам своего отца, знаменитого лейб-медика Сергея Боткина. Он окончил Императорскую военно-медицинскую академию и начал свой профессиональный путь в больнице для бедных. Потом уехал в Германию, где стажировался у ведущих врачей, а потом вернулся в свою больницу.

На Русско-японскую войну он ушел добровольцем и стал заведующим медицинской частью Российского общества Красного Креста. Но, несмотря на высокую должность, большую часть времени проводил на фронте. Известен даже случай, когда в одном из полевых лазаретов Боткин оказал помощь раненому ротному фельдшеру, взял его медицинскую сумку и вместо него отправился на передовую.

Евгений Боткин с великими княжнами Анастасией и Марией

«Я удручаюсь все более и более ходом нашей войны, и не потому только, что мы столько проигрываем и столько теряем, но едва ли не больше потому, что целая масса наших бед есть только результат отсутствия у людей духовности, чувства долга, что мелкие расчеты становятся выше понятий об Отчизне, выше Бога», — писал Боткин.

После окончания войны он выпустил книгу «Свет и тени Русско-японской войны». Книгу прочла императрица Александра Федоровна и на вопрос, кого бы она хотела видеть на должности придворного врача, ответила: «Боткина. Того, который воевал». И осенью 1908 года семья доктора Боткина переехала в Царское Село, а сам Евгений Сергеевич был назначен почетным лейб-медиком императорской семьи.

Особого его внимания требовала тяжелая болезнь цесаревича Алексея.

Бывало, дни и ночи он проводил у постели мальчика — лечил, подбадривал, беседовал с ним. Алеша очень полюбил своего доктора и писал ему в письмах: «Я вас люблю всем своим маленьким сердцем».

В 1910 году от Боткина ушла жена, и с тех пор он целиком посвятил себя царской семье, к которой привязался всей душой. Когда в 1917 году дети государя один за другим заболели корью, доктор вместе с Александрой Федоровной сутками не отходил от их постелей. А потом проявил еще один свой талант: стал заниматься с цесаревичем русской литературой и сумел очаровать Алешу лирикой Лермонтова. Обоим эти занятия доставляли невероятное удовольствие.

Когда для императорской семьи наступило время испытаний, доктор Боткин решил разделить с ней ее участь. Вместе с ней он отправился в ссылку — сначала в Тобольск, а затем и в Екатеринбург.

В Тобольске Боткин жил отдельно от остальных, не на правах узника: квартира, в которой поселили его с детьми, никогда не подвергалась досмотру. Сам он мог свободно передвигаться по городу, и любой желающий мог записаться к нему на прием.

«Крестьянские пациенты, — вспоминал он, — постоянно пытались платить, но я, разумеется, никогда ничего с них не брал. Тогда они, пока я был занят в избе с больным, спешили платить моему извозчику. Это удивительное внимание, к которому мы в больших городах совершенно не привыкли, бывало иногда в высокой степени уместным, так как в иные периоды я не в состоянии был навещать больных вследствие отсутствия денег и быстро возрастающей дороговизны извозчиков. Поэтому в наших обоюдных интересах я широко пользовался другим местным обычаем и просил тех, у кого есть, пусть присылают за мной лошадь. Таким образом, улицы Тобольска видели меня едущим и в широких архиерейских санях, и на прекрасных купеческих рысаках, но еще чаще потонувшим в сене на самых обыкновенных розвальнях».

Евгений Боткин и император Николай II

Об отъезде отца из Тобольска в Екатеринбург вспоминает его дочь Татьяна:

«Был теплый весенний день, и я смотрела, как он осторожно на каблуках переходил грязную улицу в своем штатском пальто и в фетровой шляпе. Мой отец носил форму: генеральское пальто и погоны с вензелями государя и в Тобольске всё время, даже с приходом большевиков, когда ходили уже вообще без погон, пока, наконец, отрядный комитет не заявил, что они, собственно говоря, ничего против не имеют, но красногвардейцы несколько раз спрашивали, что тут за генерал ходит, поэтому, во избежание недоразумений, попросили моего отца снять погоны. На это он им ответил, что погон не снимет, но если это событие действительно грозит какими-нибудь неприятностями, просто переоденется в штатское».

В доме Ипатьева Боткин делал все, чтобы облегчить участь императорской семьи. Он добровольно взял на себя роль ходатая по всем, даже незначительным вопросам, став посредником между узниками и комендантом «дома особого назначения», будущим непосредственным руководителем расстрела царской семьи Яковом Юровским: просил вывести семью на прогулку, позвать священника, «часики подчинить»...

Сам Юровский потом вспоминал: «Доктор Боткин был верный друг семьи. Во всех случаях по тем или иным нуждам семьи он выступал ходатаем. Он был душой и телом предан семье и переживал вместе с семьей Романовых тяжесть их жизни».

Последний в своей жизни день рождения доктор встретил в доме Ипатьева: 27 мая ему исполнилось 53 года. Вскоре он написал из заточения своему младшему брату: «Бог помог мне оказаться полезным… Обращались ко мне всё больше хронические больные, уже лечившиеся и перелечившиеся, иногда, конечно, и совсем безнадежные. Это давало мне возможность вести им запись, и время мое было расписано за неделю и за две вперед по часам, так как больше шести-семи, в экстренных случаях, восьми больных в день я не в состоянии был навестить: все ведь это были случаи, в которых нужно было очень подробно разобраться и над которыми приходилось очень и очень подумать. К кому только меня не звали, кроме больных по моей специальности?! К сумасшедшим, просили лечить от запоя, возили в тюрьму пользовать клептомана… Я никому не отказывал, если только просившие не хотели принять в соображение, что та или другая болезнь совершенно выходит за пределы моих знаний. Я отказывался только идти к только что заболевшим, если, разумеется, не требовалось немедленная помощь…»

В ночь расстрела охрана разбудила Боткина и велела поднять обитателей Ипатьевского дома. Сказали, что их собираются перевести в другое место, потому что в городе неспокойно. Все узники спустились в подвал. Когда Юровский объявил о расстреле, доктор, по свидетельствам некоторых очевидцев, успел глухим голосом спросить: «Так нас никуда не повезут?»

В 2000 году Русская православная церковь канонизировала императора и его семью. А спустя 16 лет был канонизирован и доктор Евгений Боткин. Церковь вспоминает и его как праведного страстотерпца.

Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик царской семьи

Родился 27 мая старого стиля (11 июня нового стиля) 1865 года в Царском Селе в семье лейб-медика Российских императоров Александра II и Александра III Сергея Петровича Боткина, основателя бесплатной московской больницы для бедных, которая позже в советское время была названа Боткинской. С отличием окончил Военно-Медицинскую Академию. Добровольцем прошел всю русско-японскую войну. В 1908 году назначен лейб-медиком императорской семьи. Находился с марта 1917 года под стражей вместе с Царской семьей. Отпущен в связи с болезнью невестки. 1 августа 1917 года добровольно сопровождал Царскую семью в Тобольск, затем – в Екатеринбург, оставив в Тобольске собственных детей. В Екатеринбурге через Боткина шли все переговоры с тюремщиками из охраны и исполкомом Уралоблсовета. В ночь на 17 июля 1918 года расстрелян с Царской семьей в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. По свидетельству коменданта Дома особого назначения Я. Юровского, Боткин не умер сразу. Его пришлось пристреливать.

Евгений Боткин со своими детьми - Глебом, Татьяной, Юрием и Дмитрием, 1910

9 июля 1918 года, за неделю до расстрела, Е.С. Боткин начал писать письмо:

"Дорогой мой, добрый друг Саша, делаю последнюю попытку писания настоящего письма, – по крайней мере отсюда, – хотя эта оговорка, по-моему, совершенно излишняя: не думаю, чтобы мне суждено было когда-нибудь еще писать, – мое добровольное заточение здесь настолько же временем не ограничено, насколько ограничено мое земное существование. В сущности, я уже умер, умер для своих детей, для друзей, для дела...

Когда мы еще не были выпуском, а только курсом, но уже дружным, исповедовавшим те принципы, с которыми мы вступили в жизнь, мы большей частью не рассматривали их с религиозной точки зрения, да и не знаю, много ли среди нас и было религиозных. Но всякий кодекс принципов есть уже религия, и наш так близко подходил к христианству, что полное обращение наше к нему, или хоть многих из нас, было совсем естественным переходом. Вообще, если "вера без дел мертва", то дела без веры могут существовать, и если кому из нас к делам присоединялась и вера, то это уже по особой к нему милости Божьей. Одним из таких счастливцев, путем тяжелого испытания, – потери моего первенца, полугодовалого сыночка Сережи, – оказался я. С тех пор мой кодекс значительно расширился и определился, и в каждом деле я заботился не только "о курсовом", но и "о Господнем". Это оправдывает и последнее мое решение, когда я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца..."

Письмо оборвано на полуслове, Евгений Сергеевич не дописал его.

В 1981 году он прославлен Русской Православной Церковью за рубежом (РПЦЗ) в лике новомучеников. В Русской Православной Церкви прославлен в лике святых на Архиерейском Соборе 2016 года как праведный страстотерпец (день памяти — 4/17 июля).

Сведения о Евгении Сергеевиче Боткине взяты из базы данных "Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви ХХ века" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

невероятная история подпольной больницы

Фюрер приказал этот город не трогать. У фашистов были планы превратить курорт с уникальными источниками минеральной воды и целительным горным воздухом во второй Баден-Баден. Городу даже придумали новое имя — Гитлерштадт. Планировалось, что здесь будут поправлять здоровье бюргеры и офицеры Великой Германии. Сюда уже приезжали немецкие инженеры, продумывали, как приспособить санатории и лечебницы под новых отдыхающих, как подновить бюветы с нарзаном и где разместить новые ванны. Приезжали и состоятельные немцы на предмет присмотреть себе недвижимость на территории, которая теперь, казалось, навечно принадлежала Третьему Рейху.

А в это время врачи под носом у фашистов оперировали и спасали наших бойцов. А местные жители скрывали в своих домах раненых под видом мужей, отцов, сыновей... И как только врага удалось выбить из города, курорт опять превратился в большой госпиталь.За годы Великой Отечественной войны медики Кисловодска пролечили более шестисот тысяч раненых! Более 450 тысяч из них вернулись в строй.

В Кисловодске и сегодня практически нет производств, кроме «Нарзана». Большинство местных жителей работает в санаториях и домах отдыха. Так было и в советское время. На курорте, который с девятнадцатого века славился лечебницами для аристократов, после революции активно строились образцово-показательные санатории для советских граждан.

Лучший медицинский персонал, оборудование, десятки ведомственных и профсоюзных здравниц — для Кисловодска советская власть денег не жалела.

Уже через неделю после начала войны, 29 июня 1941 года, в городах Кавказских Минеральных Вод начали организовывать госпитальную базу Красной армии. Дома отдыха, гостиницы, пансионаты, санатории срочно переоборудовали для приёма раненых. Сделать это было не так просто, ведь госпиталь — не обычная больница. Раненым в первую очередь нужна была помощь хирургов, а значит, требовались новые операционные, медицинское оборудование, аппаратура для черепных, челюстных, глазных операций, восстановительной хирургии. Необходимы были лекарства и перевязочные материалы... Медики, в том числе высококвалифицированные врачи, переучивались на занятиях по госпитальной хирургии, лечебной физкультуре, переливанию крови и лечению травм.

К концу июля сорок первого в городе развернули тридцать семь госпиталей на двадцать одну тысячу коек. 9 августа на городской вокзал прибыл первый санитарный поезд. Раненых выгружали и доставляли в госпитали всем миром. Школьники, учителя, служащие бежали на вокзал, принимали бойцов буквально на руки и несли их в госпитали. А потом стали приносить бинты, постельное бельё, посуду, а ещё яблоки, пирожки, молоко... У кого что было.

В Кисловодске на тот момент собрался цвет советской военной медицины — кандидаты и доктора медицинских наук, профессора... Лучшие хирурги оперировали тяжелораненых в шею, лицо, ротовую полость, восстанавливали раздробленные пальцы, заставляя их работать... В Кисловодске находился единственный в СССР огромный медицинский магнит Милленгера. С его помощью врачи удаляли осколки из глаз бойцов.

В госпиталях не хватало санитаров-мужчин. Шестнадцати-семнадцатилетние медсёстры выносили из вагонов раненых и развозили по бывшим санаториям. Не хватало перевязочных материалов — стирали и гладили использованные бинты, чтобы вновь пустить их в дело. Не было анестезии — давали бойцам стакан спирта и палочку, чтобы закусить её зубами, а потом, пока шла ампутация, клали голову солдата себе на колени, и гладили, пытаясь успокоить.

Фельдшеры, сёстры, нянечки сами недоедали и недосыпали, но сутками дежурили у коек тяжелораненых, писали письма родным под диктовку солдат, убирали, ухаживали, выхаживали искалеченных воинов, возвращая их буквально с того света.

Не хватало крови — медики сами становились донорами для раненых. Вот приходит хирург, профессор на дежурство к медсестре: «У меня на столе сейчас парень умрёт, нужна кровь!» — и сестрёнка ложится рядом с парнем на прямое переливание. Всего несколько фактов: медсестра Р. Ф. Колоянц-Сиденко из эвакогоспиталя № 4226, располагавшегося в санатории «Нарзан», сдала 250 литров крови. Сорок раз — сорок! — получила звание «Почётный донор» и четыре раза — «Почётный донор СССР» всех трех степеней. Уборщица пункта переливания крови Е. В. Артамонова сдала сорок пять литров крови! Работница нарзанного завода В. И. Перегудова за одиннадцать месяцев — 12 литров крови, Т. И. Шевченко за год с небольшим — почти 19 литров, а за всё время войны жители Кисловодска сдали свыше пяти тонн (!) крови для раненых.

Понимая сложное положение на фронтах, начальники госпиталей в конце июля сорок первого года обратились в Кисловодский эвакопункт: пора эвакуировать раненых дальше в тыл! Но получили ответ — не паниковать, мы и так в тылу, враг далеко, а кто ещё раз заикнётся об эвакуации будет исключён из партии и пойдёт под трибунал.

Но вот в начале августа 1942 года немцы перешли в наступление на Дону. И тогда из Кисловодска срочно стали эвакуировать раненых.

Не хватало машин — бойцов опять несли к вокзалу на руках. Не хватало поездов — успели загрузить только три эшелона. В них поместилось 1800 солдат с тяжёлыми ранениями. Их отправили в Среднюю Азию и Закавказье.

Те, кто мог ходить, собрались утром 5 августа. Каждому выдали одеяло, матрацный мешок, сухой паёк на сутки и отправили из города пешком. Снарядили подводы с продуктами и медикаментами. Вместе с начальниками эвакогоспиталей часть раненых отправилась по Военно-Грузинской дороге в Тбилиси, другая часть двинулась в сторону Нальчика. Многие присоединились к нашим отступавшим войскам или ушли в партизаны.

К сожалению, несколько сот человек с тяжёлыми ранениями в грудь, живот, череп вывезти из госпиталей не смогли. Кого-то нельзя было транспортировать, а кого-то просто не успели. А в ночь на девятое августа Кисловодск начали бомбить.

В тот же день начальники горкома и горисполкома вместе с руководителями эвакопункта сели в машины и срочно уехали из Кисловодска. А ведь впереди было ещё пять дней для спасения людей — немцы заняли город только 14 августа. Уполномоченный комиссией партийного контроля И.В. Гуров писал, что, если бы не трусость начальства, многих раненых можно было успеть эвакуировать.

Фашисты забросали снарядами и бомбами вокзал и взорвали мост через Подкумок. Некоторым раненым, которые уходили организованно, пришлось вернуться в Кисловодск. Плюс, уже после бомбёжки, в город прибыл ещё один санпоезд, который не смог прорваться в тыл. В нём было пятьсот раненых из Пятигорска, Черкесска и Микоян-Шахара. Всего в оккупированном немцами городе оказалось отрезанными от наших более пяти с половиной тысяч раненых, в том числе более двух тысяч — с тяжёлыми ранениями.

550 врачей, профессоров, медсестёр, имея возможность покинуть город хотя бы даже пешком, не сделали этого — остались с бойцами, прекрасно понимая, чем это им грозит. А грозило следующим: за лечение воинов Красной армии — расстрел. За помощь воинам Красной армии — расстрел. За сокрытие воинов Красной армии — расстрел.

Пять с половиной тысяч раненых. Которых для начала нужно куда-то деть. И так, чтобы немцы поверили, что это не раненые.

На многих санаториях уже висели предупреждающие билеты с надписью «Занято немецким командованием — вход воспрещён», но инициативная группа врачей всё же нашла больницу и два санатория для того, чтобы на их базе организовать новое лечебное учреждение на тысячу коек. На крыше одного из санаториев натянули белое полотнище с красным крестом — дескать, это никакой не госпиталь, а больница Международного Красного Креста и Полумесяца. А раненые — обычные гражданские: колхозники, служащие... А вот эти чернявые пациенты — никакие не евреи, а кавказцы, местные, их здесь таких много... И раны у них не боевые, а бытовые. И это вообще даже не раны, а обычные травмы, опухоли, переломы, заболевания желудка... Или, что ещё «лучше», туберкулёз и даже тиф! Да, в больнице Красного Креста — много «тифозных»! Инфекции нацисты очень боялись.

Переписывались истории болезни, сжигались комсомольские и партийные билеты, документы, фотографии, письма. Ордена и медали закапывали в землю. Военную одежду, по которой хоть как-то можно было идентифицировать владельца, уничтожали. Койки раненых «перемешивали» с кроватями «мирных» больных.

Фашисты не дураки. Они, конечно, скоро захотели проверить странное лечебное учреждение, в котором вдруг оказалось так много мужчин призывного возраста. Но инспекция начальника местного гестапо Вельбена прошла, на удивление, мирно. Красный Крест — серьёзная организация, немцам в начале войны не хотелось с ней ссориться. Кисловодск — город многонациональный. Оккупанты показывали миру, что они помнят о международных соглашениях о ведении войн и соблюдают их.

В то же время наши врачи делали всё, что от них зависело: быстро проводили немецкую инспекцию мимо палат, где лежали переодетые раненые, а у «венерических», «опухолевых», «туберкулёзных» и «тифозных» старались задержать. Проверяющие от этого большого восторга не испытывали и торопились закончить инспекцию.

Никакого милосердия в поведении нацистов, разумеется, не было. Только брезгливость и холодный расчёт. Тот же Вельбен вместе с военным комендантом Кисловодска Полем 9 сентября 1942 года вывезли из города в район стекольного завода под Минеральные Воды и расстреляли больше двух тысяч человек — раненых, евреев, в том числе стариков, женщин и детей. Всего за пять месяцев оккупации фашисты убили больше трёх тысяч жителей Кисловодска — русских, армян, карачаевцев, евреев... Среди них было более 400 детей.

Но пока фашисты были лояльны к медикам. Даже оставили в Кисловодске Ленинградский медицинский институт, который был эвакуирован на Кавказ в самом начале войны. И даже разрешили набрать в него студентов...

«Тайный» госпиталь в больнице Красного Креста опекал раненых бойцов Красной армии целых 72 дня. И это были героические дни, потому что задачи приходилось решать, казалось бы, неразрешимые. Начиная с того, что нелегальных пациентов нужно было чем-то лечить и чем-то кормить, а есть было нечего и лекарств катастрофически не хватало. Врачи использовали все довоенные запасы лекарств. Продукты, которые остались с довоенных времён в санаториях, где был размещён госпиталь, — мука, сахар, жиры, крупы, — быстро закончились. Фашисты строго контролировали хозяйства, которые поставляли в больницу самый минимум для выживания больных — молоко, мясо, овощи, и списки тех, кому полагался паёк... Но многие красноармейцы, по понятным причинам, не входили в списки! Врачи обратились к местным жителям: «Помогите раненым!» И люди, сами голодные, понесли из дома в госпиталь фрукты, овощи, хлеб, молоко... Собирали в горах целебные травы, тоже сдавали врачам — хоть что-то вместо лекарств...

В больнице устроили пекарню: можно было сдать муку, получить за неё хлеб, а припёк шёл в пользу раненых.

Врачи работали по шестнадцать часов в сутки. В первые же дни после открытия больницы Красного Креста в ней было проведено сто шесть операций, из них пятьдесят пять сложных.

Настоящий подвиг совершил хирург Михаил Ильич Кауфман. Его семья имела возможность уехать из Кисловодска, но известный в городе врач решил остаться вместе с близкими, чтобы помогать раненым, понимая, что грозит евреям в оккупированном городе.

Как-то в больницу привезли сразу нескольких раненых немцев. Оказалось, немецкий отряд столкнулся в горах с нашими партизанами, завязался бой... Особого внимания немцы потребовали к офицеру с ножевым ранением — партизан ранил его кинжалом. Правда, офицер и сам успел выстрелить в своего противника, чем страшно гордился. Для операции вызвали самого опытного хирурга больницы — Кауфмана. Доктор сумел сохранить жизнь немцу. Той же ночью в ту же больницу — подпольный госпиталь — наши тайно доставили раненых партизан. Среди них оказался и тот воин с огнестрельным ранением. И вновь у операционного стола встал доктор Кауфман. И спас партизана.

Оба пациента, не зная друг о друге, лежали в одной больнице и шли на поправку. И вот однажды в больничном коридоре немец нос к носу столкнулся со своим противником! Конечно, он тут же сообщил в гестапо. Партизана забрали, а хирурга Кауфмана, который давно был под подозрением, арестовали.

На допросах Михаилу Ильичу предлагали выдать врагов рейха, скрывающихся в больнице — партизан, солдат, евреев, коммунистов... Врачу и его близким гарантировали за это жизнь. Кауфману даже предлагали продолжить врачебную практику — рейху нужны хорошие хирурги! Михаил Ильич отказался. Тогда фашисты арестовали его жену, Маргариту Робертовну. Пытали её. Били и самого врача, заставляя его слышать крики супруги. В итоге Михаил Ильич привёл гестаповцев в госпиталь:

— Может быть, в другом месте, на поле боя, есть большевики, солдаты, иуды, а у меня в палатах больницы находятся только больные.

Рассвирипевшие гестаповцы арестовали дочь врача Зинаиду вместе с внуком Виктором. Страшно пытали всех. Врач терял сознание, слыша крики близких, но так никого и не предал. Фашисты расстреляли всю семью — Михаила Ильича, Маргариту Робертовну, Зинаиду и маленького Витю.

Нацисты казнили многих кисловодских медиков. Известный в городе терапевт Фаинберг был расстрелян вместе с женой и дочерью. В соседних Минеральных Водах погибли кисловодчане — врачи Дрибинский, Сокольский, Чацкий, Шварцман, профессор Баумгольц... Всего 117 медицинских работников.

Главный хирург Т. Е. Гнилорыбов (в центре) с коллегами

Имя ещё одного врача особенно чтят в городе. Главный хирург госпитальной базы Тимофей Ермолаевич Гнилорыбов, великолепный врач, профессор, ведущий хирург Кисловодска, поставил на ноги сотни бойцов! Во время оккупации он провёл двести девять сложнейших операций при самых тяжёлых ранениях, в том числе четыре операции на сердце! И это лишь часть его служения. Тимофей Ермолаевич сумел организовать жителей Кисловодска, сподвигнуть их на то, чтобы люди разбирали красноармейцев по домам, выдавая раненых за родственников — братьев, сыновей, мужей... Были семьи, которые взяли к себе троих, четверых и даже пятерых бойцов! Некоторые укрывали раненых в подполье. Семья самого доктора Гнилорыбова спрятала у себя нескольких пациентов. Всего же в городе «по семьям» скрывалось свыше тысячи человек! Опять же, их нужно было не только прятать, но и кормить, выхаживать, а вечерами, в комендантский час, тайно принимать у себя врачей, которые приходили осматривать солдат. А ведь город круглые сутки патрулировали нацисты, а в семьях у кисловодчан были маленькие дети... Тем не менее медицинские бригады, пряча инструменты и лекарства, приходили по секретным адресам к кисловодчанам, осматривали, лечили, умудрялись даже проводить операции на дому. Доктор Гнилорыбов сам принимал участие в этих смертельно опасных обходах.

В Кисловодском музее «Крепость» хранятся письма с фронта, адресованные врачам. Среди них — немало обращённых к Тимофею Ермолаевичу Гнилорыбову:

«...Я очень вас благодарю за то, что вы спасли мне жизнь. Благодаря вам, товарищ профессор, я снова в нашей доблестной Красной армии и в любую минуту готов громить немецких захватчиков. Не посчитаюсь с жизнью для полной победы над фашистскими бандитами. Савин В. Г.»

Вопреки всему, врачи вылечивали наших воинов. Но этим дело не заканчивалось. Им же, врачам, приходилось думать о дальнейшей судьбе бывших пациентов. Отпускать их просто так в оккупированный город было равноценно смерти. В штатской одежде, со справками о нетрудоспособности и настоятельными медицинскими рекомендациями о дальнейшей поправке здоровья в дальних аулах с целебным горным воздухом советские воины выписывались из больницы Красного Креста. Кого-то сразу прятали у себя местные. Многие уходили в горы, в партизаны. Кто-то пытался прорваться через линию фронта, к своим...

Два с половиной месяца продержалось полотнище с Красным Крестом на подпольном госпитале, пока немцы не приняли решение больницу закрыть, а в зданиях её разместить свой госпиталь.

Но куда девать больных? Фашистов этот вопрос интересовал мало. Приняли простое решение: отправить «ненужный материал» в Житомир и уничтожить. Наши врачи, узнав о приближающейся беде, стали спешно выписывать всех, кто мог передвигаться. Но медики были не всесильны. 350 пациентов с тяжёлыми ранениями спасти не удалось — в середине октября 1942 года нацисты погрузили их в эшелон, дали в сопровождение несколько врачей и медсестёр. Как свидетельствуют выжившие и сбежавшие по дороге, ослабевших раненых расстреливали ещё в пути. Судьба остальных неизвестна — прибыл ли эшелон в Житомир, никто не знает.

Пять месяцев Кисловодск был «под немцами». Отступая в январе сорок третьего, нацисты окончательно разграбили свой несостоявшийся курорт. Самое ценное уникальное медицинское оборудование из санаториев и больниц было вывезено. Бальнеологические здравницы приведены в негодность Электростанция, ТЭЦ, железнодорожный мост над рекой Подкумок, мясокомбинат, хлебзавод, четырнадцать библиотек сожжены. Грабители вывозили из города все ценности, до каких могли дотянуться, — мебель, ковры, картины...

Казалось, городу ещё долго не подняться, но прошло всего несколько дней после освобождения Кисловодска, и сотрудники эвакогоспиталей уже взялись за ремонт. Через три месяца первые пять вновь сформированных лечебных учреждений опять стали принимать раненых. В марте 1943-го по восстановленной железной дороге прибыли первые санитарные поезда. Ещё через два месяца госпиталей в городе было уже тридцать девять.

И вновь весь Кисловодск жил судьбой раненых бойцов. Городская филармония давала в госпиталях концерты. Сюда приезжали известные музыканты, артисты... Но больше всего раненые любили выступления детей. Школьники города не только пели, читали стихи и плясали для пациентов — дети заменяли в госпиталях сестёр милосердия и нянечек! Двенадцати— четырнадцатилетние мальчишки и девчонки мыли посуду, дежурили в палатах, чистили на кухне картошку, кормили солдат с ложечки и писали под их диктовку письма домой.

Слесари, сапожники, счетоводы, портные, бухгалтеры... Все эти специальности можно было получить во время войны... в кисловодских госпиталях! Для инвалидов, которые после лечения не могли отправиться обратно на передовую, организовали курсы, на которых обучали разным профессиям. Уже после войны этот опыт взяли на вооружение другие госпитали страны.

Группа врачей эвакгоспиталя № 5400

280 тысяч раненых прошли лечение в Кисловодске в период после освобождения города от фашистов и до Победы. Из всех поступивших в госпитали 82 % были вылечены — это гораздо больше, чем где бы то ни было в СССР.

Война закончилась. Раненые разъехались по домам. Последний военный госпиталь Кисловодска свернул свою деятельность в ноябре 1946 года. Бывшие госпитальные палаты были вновь переоборудованы в номера для отдыхающих и скоро наполнились мирными советскими гражданами, прибывшими на курорт по санаторным путёвкам.

Памятник медикам-героям ВОВ 1941-1945 гг.

Кисловодск помнит войну. На корпусах многих санаториев и пансионатов можно увидеть мемориальные доски, установленные в 1975 году к 30-летию Победы — «...здесь находился госпиталь...». А в 1997 году в центре города установили памятник «Медикам-героям Великой Отечественной войны» — купольные ворота с крестом и бронзовая фигура сестры милосердия.

В тексте использованы материалы статьи Виктора Сапрыкова «600 000 командиров и бойцов — именно столько раненых вернули в строй медики Кисловодска» и материалы историко-краеведческого музея «Крепость»

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой…

Святитель Лука пока не так широко известен, как патриарх Тихон или преподобномученица великая княгиня Елисавета. Мы предлагаем вниманию читателя наиболее яркие факты его необыкновенной биографии, которой, кажется, вполне хватило бы на несколько жизней.

О медицине будущий «святой хирург» никогда не мечтал. Зато с детства мечтал о профессии художника. Окончив Киевскую художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене,

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) вдруг… подает документы на медицинский факультет Киевского университета. «Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей», — вспоминал архиепископ Лука.

В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе Валентина прочили в профессоры анатомии (художественные навыки ему тут как раз и пригодились), но после окончания университета этот прирожденный ученый объявил, что будет... земским врачом — занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали! А владыка Лука потом признается: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям».

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться сразу после выпускных экзаменов, зная, что в деревне с ее грязью и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница — трахома. Приема в больнице ему казалось недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах, Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) лечил их, а его мать — кормила.

Однажды после операции у него прозрел молодой нищий, потерявший зрение еще в раннем детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся эта длинная вереница пришла к хирургу Войно-Ясенецкому, ведя друг друга за палки.

В другой раз епископ Лука прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после операции шестеро стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!»

Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью. С приходом Войно-Ясенецкого в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в несколько раз! Спустя время, в 70-х годах врач этой больницы с гордостью докладывал: делаем полторы тысячи операций в год — силами 10-11 хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций…

Архиепископ Лука в окружении паствы. Фото из книги Марка Поповского «Жизнь и житие святителя Луки (Войно–Ясенецкого), архиепископа и хирурга» предоставлено православным издательством «Сатисъ»

В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от наркоза при операциях, либо от самих операций!

Архиепископ Лука посвятил свою диссертацию новому методу обезболивания — регионарной анестезии (степень доктора медицины он получил именно за эту работу). Регионарная анестезия — самая щадящая по последствиям по сравнению с обычной местной и тем более общей анестезией, однако — самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в строго определенные участки тела — по ходу нервных стволов. В 1915 году вышла в свет книга Войно-Ясенецкого на эту тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия Варшавского университета.

Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в Евангелии слова Христа: «Жатвы много, а делателей мало». Но о священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, вероятно, еще меньше, чем в свое время о медицине. Работая во время русско-японской войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился на сестре милосердия — «святой сестре», как ее называли коллеги, — Анне Васильевне Ланской. «Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет. За нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью…»

Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми переселялся из города в город, работая земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто не предвещало.

Но однажды, когда будущий святитель приступил к написанию книги «Очерки гнойной хирургии» (за которую в 1946 году ему и дали Сталинскую премию), вдруг у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Так впоследствии и случилось.

В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь: через два года он принял священнический сан, а еще через два — монашеский постриг, с именем Лука.

Жена Валентина Феликсовича Анна Васильевна Войно-Ясенецкая (Ланская). Фото предоставлено пресс-службой Симферопольской и Крымской Епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата

В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре… в рясе и с наперсным крестом на груди. Оперировал в тот день и в последующем, конечно, без рясы, а как обычно, в медицинском халате. Ассистенту, который обратился к нему по имени-отчеству, ответил спокойно, что Валентина Феликсовича больше нет, есть священник отец Валентин. «Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты: “Поп, помещик и белый генерал — злейшие враги Советской власти”, — мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий не был…» — вспоминает бывшая медсестра, работавшая с отцом Валентином.