Православный портал «Азбука веры»

Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»

(Псалтирь 118:18-19)

Представляем цикл материалов о семи знаменитых русских художниках в рамках серии “Коллекция журнала “ФОМА” для электронных книг и программ чтения на мобильных устройствах.

Автор цикла — искусствовед Инна Волошина.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Михаил Врубель. Демоны и пророки

Исаак Левитан: художник, который не вынес света

Александр Иванов. Дождаться Христа

Павел Корин. Непрозвучавший реквием

Михаил Нестеров: Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей»

Николай Ге. Художник тихого ужаса

Иван Айвазовский. Холст, море

От издателя

Представляем цикл материалов о знаменитых русских художниках

в рамках серии "Коллекция журнала "ФОМА" для электронных книг и программ чтения на мобильных устройствах.

Автор цикла - искусствовед Инна Волошина.

Серия "Коллекция журнала "ФОМА" основана на материалах редакции.

ВНИМАНИЕ!

Полные выпуски доступны в приложении Журнал "ФОМА" в AppStore и GooglePlay,

а также вы можете получить их оформив редакционную подписку на оригинальное бумажное издание.

ИД "ФОМА"

2020 г.

(С)

Демоны когда-то принесли ему славу, благодаря демонам им восхищаются и сегодня. Но почему сам художник в конце жизни считал эти картины своим бременем, почему тяготился ими и страдал от них? И почему после многих «демонических лет» он все же вернулся к Писанию?

Демон. Почему-то на протяжении всей своей творческой жизни Врубель возвращался к этому образу. И каждый раз на холсте являлся другой, не похожий на предыдущего: в его лице то одиночество и тоска, то отчаяние. И, наконец, появился последний «Демон поверженный» — в нем уже лишь злоба и холод. Знобит от его взгляда. «Верится, что Князь мира позировал ему, — говорил Александр Бенуа. — Эти сеансы были сплошным издевательством и дразнением. Врубель видел то одну, то другую черту своего божества, то сразу и ту, и другую, и в погоне за этим неуловимым он стал быстро продвигаться к пропасти».

Надгробный плач. Эскиз к росписи Владимирского собора в Киеве. 1887

Странным образом, Михаил Врубель впервые стал писать Демона в то время, когда расписывал Кирилловскую церковь и делал эскизы для Владимирского собора в Киеве. По заказу он писал Христа, в свободное же время, для себя, обращался совсем к другому герою.

Идея построить в Киеве Владимирский собор, посвященный 900-летию Крещения Руси, очень понравилась императору Николаю I. Началось строительство в 1862 году, уже при Александре II, и растянулось на долгих тридцать лет. Расписывать Владимирский собор и Кирилловскую церковь предложили многим художникам — Васнецову, Сурикову, Поленову, Репину. Не все из них согласились. Чтобы писать настоящие иконы, нужна подлинность веры. Васнецов, который выполнил основную работу по росписи собора, до Академии художеств учился в Духовной семинарии. Сын священника, он хорошо понимал, за что берется. Для него работа во Владимирском соборе была «путем к свету», путем постижения великих ценностей.

Отношение Михаила Врубеля к храмовой живописи было совсем другим. Христа по-настоящему Врубель не знал, не чувствовал. И сам Христос не был для него ни последней истиной, ни последней глубиной.

«ИСКУССТВО — ВОТ НАША РЕЛИГИЯ»,— КАК-ТО ЗАМЕТИЛ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, РАБОТАЯ НАД ОДНОЙ ИЗ ЗАХВАТИВШИХ ЕГО КАРТИН. «ВПРОЧЕМ, — ДОБАВИЛ, — КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ, ЕЩЕ ПРИДЕТСЯ УМИЛИТЬСЯ».

Храм для него был прежде всего храмом искусства. Его влекло не религиозное чувство, а масштабность и монументальность церквей.

Работая в Кирилловской церкви, Врубель признавался в письме к сестре: «Рисую и пишу изо всех сил Христа, а между тем вся религиозная обрядность, включая Христово Воскресенье, мне даже досадны, до того чужды».

Похоже, трудно смотреть одним глазом в землю, другим в небо. Может быть, поэтому слишком зыбкой становится черта между добром и злом в киевских работах Врубеля, слишком двоятся образы земного и небесного в его иконах.

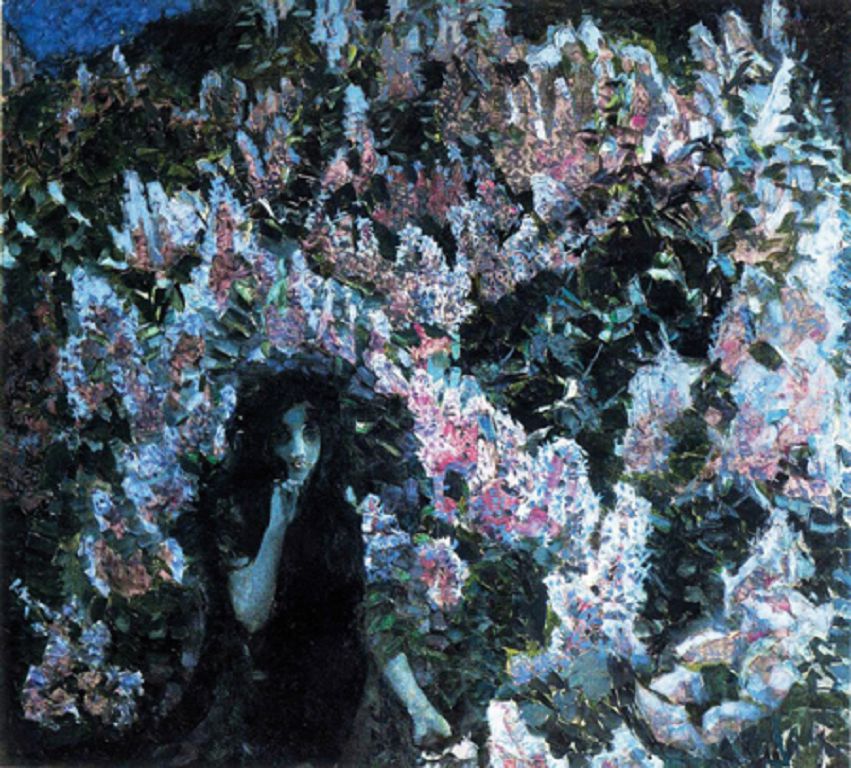

Сирень. 1900 Разгар «демонического периода» Врубеля. Даже нежные цветы затягивают зрителя в воронку, в душный лиловый сумрак.

Поразительно легко поверх «Моления о чаше» Врубель мог написать портрет пленившей его цирковой наездницы в кисейной юбочке, лишь потому что под рукой не оказалось чистого холста.

И в образе Богоматери Врубеля откровенно проглядывают черты земной женщины — Эмилии Праховой. В нее Врубель в киевскую пору был влюблен болезненно и безответно.

И в ликах его ангелов и святых мало святости. Куда больше походят они на духов, грозных и тревожных.

Врубель написал иконы для «византийского иконостаса» Кирилловской церкви. Но его эскизы к Владимирскому собору не были приняты. Слишком отличались они от традиционной иконописи. Это было крушение. Врубель мечтал писать монументальные полотна. Не случилось. Он не написал Христа, но напишет Демона.

Осенью 1889 года Врубель переезжает из Киева в Москву. Он очень надеется, что в Москве у него все сложится по-другому. Врубель сходится с абрамцевским кружком и как-то быстро вписывается в московскую жизнь. Он сделался, по выражению Константина Коровина, «птенцом Москвы». Со всеми перезнакомился, был частым гостем московских богатых домов, где его общество любили. Михаил Александрович был прекрасно образован, закончил Петербургский университет, два факультета — юридический и историко-филологический, причем оба с золотой медалью, говорил на восьми языках.

Врубель был франтом. На последние деньги мог купить дорогие духи и, стоя в глиняном тазу, обливался теплой водой с духами. Почти каждый день бывал у парикмахера. Чуть не плакал, когда манжеты хоть немного были запачканы краской. Порой жил впроголодь, но одет был всегда изысканно и элегантно. Все, что он получал за свои работы, часто тратил за один день. Шел в лучший ресторан и заказывал разные изысканные яства. Он слыл гурманом, знал марки вин, что и после чего полагается пить.

Казалось, ничего демонического в Михаиле Александровиче Врубеле не было. Был в нем большой талант, а в душе бушевали большие страсти. Константин Коровин рассказывал: как-то летом они с Врубелем пошли купаться, и Коровин увидел у приятеля на груди большие белые полосы, как шрамы. На вопрос, что же это, Михаил Александрович ответил, что резал себя ножом. «Не знаю, поймете ли вы меня, я любил женщину, а она меня не любила, даже любила, но многое мешало ее пониманию меня. Я страдал, а когда резал себя, страдания уменьшались». Речь шла об Эмилии Праховой.

Ничего демонического во Врубеле не было, и все же, почему именно Демон? Почему этот образ всю жизнь не дает ему покоя? Еще тогда, в Киеве, в 1885 году, когда демон впервые начинает намечаться на холстах, Врубель верил, что его идол составит ему имя. Тогда он делал десятки разных набросков и чувствовал — не то. Рвал, зарисовывал сделанное и начинал все с начала. Даже решил вылепить демона из глины «...вылепленный, он только может помочь живописи». В рисунке, в живописи, в глине — развертывается целая галерея демонов, нескончаемая демоническая сюита.

Демон летящий. 1899

В Москве Врубель получает заказ — выполнить иллюстрации к собранию сочинений Лермонтова, в том числе к «Демону».

Как часто на вершине льдистой

Один меж небом и землей

Под кровом радуги огнистой

Сидел он мрачный и немой...

Врубель часто цитировал Лермонтова наизусть. Слушал оперу «Демон» Рубинштейна. Но ему важно было найти образ своего демона. Как будто он знал его мысли и желания. И уже не по заказу, в Морозовском особняке, на Садово-Спасской, Врубель рисует «Демона сидящего».

Демон сидящий. 1890

На полотне — не злобный дух и не лукавый искуситель. Врубель рисовал тоску. Надмирную тоску и одиночество. Его Демон всем и всему чужой. Но в нем нечеловеческая мощь. Он никому не уступит ни на земле, ни над землей. Вокруг этой одинокой исполинской фигуры открывается неземной пейзаж. Сине-лиловый тон покрывает небо, освещает застывшие громады гор.

«В лиловом цвете нет улыбки», — заметил Гёте.

Для Врубеля творец, художник — всегда над толпой.

Он избран «будить душу от мелочей будничного». А мелочами, чепухой и обыденностью и наполнена большей частью человеческая жизнь. Оттого обреченность на непонимание и бесконечное одиночество: «Я художник, но я никому не нужен. Никто не понимает, что я делаю, но я так хочу», — жаловался Врубель Коровину.

Отец Врубеля писал о сыне: «В разговорах обнаруживал неимоверное самомнение как о художнике, творце и вследствие этого не допускал никакого обобщения, никакой мерки, никакого сравнения его — художника — с людьми обыкновенными».

Демон и Тамара. 1891

«Никакого сравнения с людьми обыкновенными» — может быть, в этом презрительном взгляде на обыкновенного человека, в стремлении утвердить себя над миром и открывается демоническое? Может быть, здесь путь к демону?

Монументальность, мощь всей фигуры есть утверждение силы, гордыни человека.

Неподвижный исполин. Ему безмерно тоскливо в безлюдном замкнутом царстве собственной души. Где выход из этой замкнутости? Где тот единственный луч, который и осветит, и разрешит все?

У БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА ВРУБЕЛЯ СКВОЗЬ ЛИЧНОЕ СКВОЗИТ ДЫХАНИЕ ЭПОХИ. БЛОК УВИДИТ ВО ВРУБЕЛЕВСКИХ ДЕМОНАХ ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА ПЕРЕЛОМЕ ВЕКОВ. ТВОРЦЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА, ОНИ ЗНАЛИ ПЕРЕХОД СВЕТА ВО ТЬМУ.

Елизавета Караваева-Кузьмина, в историю вошедшая как мать Мария (Скобцова), написала о тех интеллигентских сборищах и брожениях, о которых знала не понаслышке:

«Помню одно из первых наших посещений “Башни” Вячеслава Иванова. Вся Россия спит. Полночь. В столовой много народа. Наверное, здесь нет ни одного обывателя, человека вообще или просто человека. Мы не успели ещё со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу: “С кем Вы — с Христом или с антихристом?!” И спор продолжается. Всё наружу, всё почти бесстыдно. По сонным улицам мелкой рысцой бежит извозчичья лошадь. Какое-то пьянство без вина. Пища, которая не насыщает. Опять тоска».

Тоска врубелевского Демона. Интеллигенция на сломе веков. Они делали идола из искусства, обожествляли себя как творцов. Пища, которая не насыщает.

Шестикрылый Серафим. 1904 Картина написана после духовного перелома Врубеля. Демоническая пелена спадает, художник обретает вещее зрение.

«Дорогая моя женщина, чудесная женщина, спаси меня от моих демонов...» — это Врубель напишет своей жене, Надежде Забеле, почти в конце своей жизни, находясь в психиатрической больнице.

Забела стала для Врубеля светлым ангелом, который согревал, вдохновлял, спасал от одиночества. Когда они поженились, Врубелю было 39. Судьба открывала следующую страницу. Из его жизни ушло какое-то общее неустройство, о котором вспоминали многие.

После встречи с Забелой Врубель перестал рисовать Демона. Развеялся лиловый сумрак. Он словно освободился от демонических чар и гнета. И вокруг и в нем самом все просветлело. И обычная ругань критиков воспринималась по-другому — легче.

Когда он познакомился с Надеждой Забелой, разразился скандал по поводу панно «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович». Врубель представил эти громадные панно по заказу Мамонтова для украшения павильона искусств на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. «Принцесса Греза» — вечная мечта художников о прекрасном. И «Микула Селянинович» — сила земли русской. Академическое жюри работы Врубеля не приняло. Критики утверждали: «декадентское уродство»! Разгневанный Мамонтов строит для этих панно отдельный павильон.

«Я не мог разгадать, но что-то звериное в сердце зрителей чувствовалось, — вспоминал Коровин. — Я слушал, какие проклятия несли они, глядя на эти панно. Михаил Александрович еще больше убедился в своем непризнании и еще больше почувствовал себя сиротой этой жизни».

Так же ругали и «Демона сидящего», и врубелевские иллюстрации к поэме Лермонтова. Ругали многие, но были и те, которые чувствовали этот сильный, особый дар и не могли перед ним не преклоняться. Среди них был Савва Мамонтов, в частной опере которого пела Надежда Забела.

Она стала музой композитора Римского-Корсакова и исполняла партии Снегурочки, Царевны Лебеди, Волховы.

И вскоре весь этот сказочный род оживет в картинах Врубеля, в сценических костюмах, в скульптурах.

90 раз Забела пела Морскую Царевну, и 90 раз Врубель присутствовал на спектакле.

Он боготворил жену. Как эстет, не мог не восхищаться ее голосом. Придумывал для нее сценические костюмы, рисовал декорации к операм.

То была светлая, гармоничная пора в жизни Врубеля. Ему хотелось цельности и ясности бытия.

Теперь он тянется к исконно русскому, народному: «Морская царевна, «Тридцать три богатыря», майолики «Снегурочка», «Купава», «Садко»

В ответ на все обвинения в декадентстве Врубель пишет своего «Богатыря». Кряжистый, земной, мощный — соль русской земли.

И все-таки даже в картинах-сказках Врубеля виден второй план — тревожный и жутковатый. Есть двойственность и лукавость во врубелевском «Пане». Он добродушный старичок-лесовичок или колдовской леший с прозрачными глазами, обернувшийся из древесной коры и корней?

И пейзаж картины «К ночи» дышит таинственным, тревожным. Во всем присутствие потусторонней силы. Даже «Сирень» у Врубеля затягивает зрителя в воронку, в душный, лиловый сумрак.

Нет светлости. Повсюду нарастание беспокойства, напряжения.

Сильный, особый дар художника, но какая-то беззащитность души перед силами тьмы.

«Везите меня куда-нибудь, а то я вам наделаю хлопот...», — скажет Врубель после похорон своего сына, Саввы. Ребенок не прожил и двух лет. Михаила Александровича тогда увезли в психиатрическую клинику в Риге, потом поместили в клинику Сербского в Москве.

Блок заметил: «То немногое, что приходилось слышать о Врубеле, похоже на сказку более, чем на обыкновенную жизнь».

Порой на сказку, а порой и на притчу. Ну, вот казалось, Врубель — франт и эстет, для которого последняя истина — в красоте. Случайно ли, но именно у него рождается сын с врожденным уродством — заячьей губой? И Врубель, творивший культ из красоты, так тяжело и страшно переживает этот знак или подсказку своей судьбы.

Накануне рождения сына, Саввы, в 1899 году Врубель вновь берется за образ Демона. Совсем другой демон рождается в душе у художника. Тогда в России только появились первые переводы богоборческих сочинений Ницше. Становилась модной драматургия Ибсена.

Культивируется новый герой, свободный, мощный. Человек, имеющий действенную волю, чтобы противостоять обществу, которое пытается поработить и обезличить его.

Беда в том, что возвышенная миссия нового героя часто сметает на своем «высоком» пути обыкновенных людей и, вообще все человеческое.

...И вот проглядывает новая личина демона. На сей раз это не скорбный юноша в объятьях мировой тоски и одиночества.

Ангел с кадилом и со свечой. Эскиз к росписи Владимирского собора в Киеве. 1887

Врубель страстно берется за работу. В невероятном возбуждении он отправляет записку своему почитателю, господину фон Мекку, который покупал его картины:

«Помогите и поскорее достаньте где-нибудь фотографии гор, лучше Кавказских. Я не засну, пока не получу их».

В одну ночь на холсте за фигурой Демона выросли пустынные горные хребты. Неземной холод и неживой покой этого пейзажа. Все. Человеческое здесь невозможно.

В конце концов Врубель оставил работу незаконченной. Причины не совсем понятны.

В полете Демона, вместо задуманного ощущения мощи и свободы духа, является чувство катастрофы, преддверие конца. Кажется, что-то явилось на полотне, помимо воли самого Врубеля: может быть то, что и несет за собой «освободившийся» нигилистский человек.

Потом напишут, что Врубель гениально узрел дух Зла, который навис над Европой на рубеже веков. Он уловил тогда еще еле слышный, подземный гул будущих потрясений.

Пройдет не так много лет — и этот гул вырвется наружу. Стройными рядами будут шагать по России строители счастья для будущих поколений. И над растерянной, испуганной страной, где голод, коммуналки и разруха, громовым раскатом прогремит голос Маяковского: «Долой вашу любовь! Долой ваше искусство! Долой ваш строй! Долой вашу религию!»

Это позже. А пока, в 1899, мощный Демон на холсте Врубеля летит прямо на зрителя, и в его облике проступают черты муки и обреченности.

Образ Демона как вольнолюбивого мятежника пришел в искусство только после романтизма. Новозаветные тексты полностью отказываются от наглядных образов сатаны. Теологическая литература не описывает внешность дьявола либо пользуется метафорами. Напротив, фольклор и изобразительное искусство уделяют этому большое внимание. В Средневековье, изображая сатану, наделяли его исполинским телом неимоверных размеров, животными чертами, многорукостью. Но это всегда был образ зла и тьмы.

Голова пророка. 1905 год. Демоны уже позади. Он смотрит на мир не с презрением, а видя прекрасную тайну и глубину самой жизни.

XVIII-XIX век. В искусстве — эпоха романтизма с изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров. Образ сатаны становится почти положительным. Демон как символ бунтаря-одиночки, бросающего вызов закостенелому обществу. В искусстве появляется целая галерея мятежных демонов — и у Байрона, и у Лермонтова.

Врубель — наследник этой традиции.

В свое время Лермонтов относительно легко отделался от своего демонического героя.

И этот дикий бред

Преследовал мой разум много лет.

Но я, расставшись с прочими мечтами,

И от него отделался — стихами!

У Врубеля все сложилось куда трагичнее. Картина «Демон летящий» осталась незаконченной. Но образ Князя мира сего вновь полностью владеет художником. Демон ищет своего нового воплощения.

В декабре 1901 года появляется другая картина — «Демон поверженный». Врубель снова и снова переписывать свое полотно, не прекращая работы даже на выставках в Москве и особенно в Петербурге. На холсте вывернутое, словно под пытками изломанное тело.

Врубель надеялся, что картину приобретет Третьяковская галерея. Друзья-художники, от которых зависело приобретение его заветной картины, критикуют неправильную анатомию в изображении фигуры Демона. Врубель был в бешенстве. Потеряв всякий такт, он откровенно оскорблял Серова, Остроухова и даже свою жену. Остроухов, член Ххудожественного совета Третьяковской галереи, писал по этому поводу:

«Врубель так истерзал меня своими сценами, что не могу спокойно смотреть еще его вещь, каждый павлиний глаз крыльев Демона точно кричит мне врубелевскими изнервничавшимися криками...»

Михаил Александрович в невероятном нервном исступлении работал над этой картиной. Он не следовал анатомической правильности. Реализм был не важен для него. Наконец он нашел того, кого искал, — своего подлинно трагического Демона. Его вывернутое, изломанное тело — метафора пережитых внутренних мучений, борений духа. Сильное, возвышенное в человеке-творце давится, попирается тяжеловесными устоями общества. Этот человек затравлен, повергнут, но не сломлен. Он продолжает свою тяжбу с Богом, с миром, с людьми. В нем нет примирения, и в душе собираются силы для нового восстания.

Врубель намеревается ехать в Париж и там выставить своего «Демона» под названием «Икона».

В работе над этой картиной Михаил Александрович впадет в настоящее духовное помрачение. Те, кто видел его в те дни на выставке в Петербурге, были потрясены происходящим. Впрочем, лучше предоставить слово очевидцам. Вспоминает Александр Бенуа:

«Каждое утро, до 12-ти, публика могла видеть, как Врубель “дописывал” свою картину. В этой последней борьбе было что-то ужасное и чудовищное. Каждый день мы находили новые и новые изменения. Лицо Демона одно время становилось все страшнее и страшнее, мучительнее и мучительнее».

Но кажется, дух, которым Врубель пленился и которого возвеличил, насмеялся над ним самим.

После эйфорического подъема работы Врубель впадает в тяжелую депрессию. Рассудок художника не выдерживает невероятного творческого напряжения. В апреле 1902 года Врубель попадает в психиатрическую больницу. Болезнь Михаила Александровича загадочна. Многое сыграло свою роль в этом срыве: и непонимание Врубеля собратьями-художниками, глухота к его поискам. И, конечно, изматывающая творческая борьба, в которой Врубель пытался запечатлеть сущность Демона. Но Демон постоянно менялся, ускользал, и этот поединок становится наваждением для художника.

А может быть, текучесть сущности,и есть суть демонического. Все двоится, троится, ни в чем нельзя нащупать твердой почвы. Найденная истина вскоре оборачивается лукавым обманом.

В больнице Михаил Александрович скоро теряет лоск и утонченность, в нем трудно узнать былого франта. Болезнь обезобразила его внешность. Сестра жены Врубеля, Екатерина Ивановна Ге, писала: «...а сам бедный Миша теперь весь в прыщах, красных пятнах, без зубов».

Это внешне. А внутри — мукой купленное просветление.

Врубель окончательно расстается со своими демонами.

В больнице Михаил Александрович рисует портрет своего врача, доктор Усольцева, человека очень религиозного.

«За свои 48 лет я полностью потерял образ честной личности, особенно в портретах, а приобрел образ злого духа. Теперь я должен видеть других и полноту образа моего Бога» — пишет Врубель на обороте этой картины.

Начинается духовный перелом в исканиях Врубеля.

Пророк. Поздняя работа Врубеля

Теперь основные его работы посвящены теме пророка: «Шестикрылый Серафим», «Голова Пророка», «Видение Иезекииля».

«Шестикрылый серафим» — ангел, приближенный к престолу Бога. Ангел, уничтожающий всякое помрачение:

Перстами легкими, как сон,

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы...

Демоническая пелена спадает, и Врубель обретает вещее зрение. Таков закон всякого подлинного знания. Оно начинается с очищения и обновления.

Много личного для Врубеля в картине «Голова Пророка». Здесь так очевидно портретное сходство. Как много перестрадал этот человек. Взгляд, исполненный боли, но и просветленный, возвышенный. Он смотрит на мир не с ненавистью и презрением, как некогда «Демон поверженный», а видя прекрасную тайну и глубину самой жизни. Поистине, мукой купленное просветление.

Времена обострения психического расстройства сменяются у художника спокойными периодами. Он выходит из больницы, живет в Петербурге, пишет и рисует. Но с 1906 года Михаил Александрович почти не покидает клинику. Его последние работы: «Видение пророка Иезекииля» и портрет поэта Брюсова. Брюсов вспоминал эти сеансы в больнице. «Очень мучила Врубеля мысль о том, что он дурно, грешно прожил свою жизнь, и что в наказание за то, против его воли, в его картинах оказываются непристойные сцены. “Это дьявол делает с моими картинами. Ему дана власть, за то, что я будучи не достоин, писал Богоматерь и Христа. Он все мои картины исказил”».

Можно отнести эти признания к нездоровому состоянию психики Врубеля. А, может быть, здесь истинное и горькое сожаление о том, что к нему, как к художнику, столь поздно пришло прозрение; о том, что он тратил свой несомненный дар на возвеличивание пустоты.

Последние четыре года Врубель, слепой и безумный, доживал в петербургских психиатрических клиниках. Его жена приходила к нему и пела, пела только для него. Михаил Александрович это очень любил.

Врубель — тревожная, зрячая душа. Он пленился демоном, но демон оказался лжепророком. За всеми его соблазнами на деле лежала пустота, бездна. Врубель душой коснулся этой страшной пустоты и заплатил за это знание слишком дорогой ценой — разрушением души.

На его похоронах Блок скажет: «Врубель оставил нам своих демонов как заклинателей против лилового зла, против ночи». Вряд ли как заклинателей. Это не химеры Нотр-Дам-де-Пари. Это образы тьмы, которые преследовали художника всю его жизнь.

Возможно, и в нашем сегодняшнем мире стоит задуматься над его завещанием. О том, чего стоит творческая свобода без нравственных ограничений, о том, что самовозвеличивание рано или поздно оборачивается падением, и о том, что, перестав искать свет, человек не только не находит счастья, но наполняет мир разочарованием и отчаянием.

Более 1000 картин оставил нам Исаак Левитан. Это очень ровный художник, почти каждая его работа может по праву считаться шедевром. Но лишь об одной картине он написал в письме к Третьякову: «моих вещей у Вас достаточно, — но что эта последняя попала к Вам, трогает меня потому так сильно, что в ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием». Речь идет о картине «Над вечным покоем». Эту работу особо выделял и Лев Николаевич Толстой. Он назвал ее по-своему — «молитвой немой души». Похоже, писатель с гениальной проницательностью понял Левитана тоньше, чем тот сам понимал себя.

ЛЕВИТАН НЕ БЫЛ ВОЦЕРКОВЛЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ХОТЯ ПРАВОСЛАВНУЮ СЛУЖБУ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ. У ПИСАТЕЛЯ СЕРГЕЯ ДУРЫЛИНА, В ЕГО ВОСПОМИНАНИЯХ «В СВОЁМ УГЛУ», ЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ: «ЛЕВИТАН ЧАСТО ЗАХОДИЛ В ЦЕРКОВЬ К ВСЕНОЩНОЙ.

Его поражало и пленяло своей красотой православное богослужение. Он находил бездну поэзии в вечернем сумраке малого и тесного храма, в огнях лампад, в тихом пении, в тонких струйках ладана, разносящихся по полупустой церкви, затихнувшей в полумраке».

Левитан любил слушать Евангелие и Псалтирь. После работы иногда просил свою спутницу, Кувшинникову, читать ему по несколько страниц. Хотя Православие не принимал. «И умно делал, — отмечал известный педагог и богослов Сергей Дурылин, — для того, чтобы принять его, мало любить церковки, любить красоту и поэзию церковной службы, — нужно ещё и многое другое...»

Трудно подобрать мировоззренческий статус, куда можно зачислить Левитана.

«Я никогда еще не любил так природу,— писал художник, — никогда еще так сильно не чувствовал это божественное нечто, разлитое во всем» — понимать такое отношение просто как возвышенное чувство природы или здесь соблазн пантеизма? А, может быть, художник чувствует присутствие Творца в творении?

Тихая обитель. 1890

Ответ в самом духе левитановской живописи. Есть в его пейзажах то особое чувство, которое философ Иван Ильин называл христианским «мироприятием и мироблагословением». Пожалуй, именно в этом суть творчества Левитана. Он в своих работах не переворачивает мир вверх ногами, не создает фантасмагорий, не искажает формы, пропорции, цвет, ритм. Иными словами, не заслоняет своим творческим «я» изначальную гармонию творения. Он принимает и славит красоту божественного мира — здесь именно «мироприятие и мироблагословение».

ПРИ ЭТОМ ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО ЛЕВИТАН СОЧИНЯЛ СВОИ ПЕЙЗАЖИ. ОН РИСОВАЛ ЭТЮДЫ С НАТУРЫ, А В МАСТЕРСКОЙ УЖЕ ДОРАБАТЫВАЛ ТЕМУ, МЕНЯЯ КОМПОЗИЦИЮ, ОСВЕЩЕНИЕ, ЦВЕТ. ЕСЛИ ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ЕМУ НЕ ХВАТАЛО ЧЕГО-ТО В НАТУРЕ, ДОПОЛНЯЛ НАБЛЮДЕНИЯМИ ИЗ ДРУГИХ МЕСТ, МЕНЯЯ НА ПОЛОТНЕ РЕАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ, НАСЫЩАЯ ЕГО СВОИМИ ЧУВСТВАМИ.

В этих сочиненных пейзажах — отточенность композиции и поразительная непреднамеренность и свобода. Удивляет, как Левитан, дамский угодник и страстный охотник, мог так чувствовать одухотворенность природы, отражение в ней чего-то неземного.

Мы затихаем от атмосферы особой тихости его пейзажей. Словно внезапно, после грохочущего, сумасшедшего ритма вступает человек в тишину. Это не просто физическая тишина. Неслучайно люди по несколько раз возвращались на выставку, где была представлена картина Левитана «Тихая обитель». Сохранились свидетельства, что посетители благодарили за «блаженное настроение, сладкое душевное спокойствие, которое вызывал этот тихий уголок земли русской, изолированный от всего мира и всех лицемерных наших дел».

Имя художника было тогда «на устах всей интеллигентной Москвы». Картина «Тихая обитель» принесла Левитану славу.

«Вечер. Золотой Плес», «Вечерний звон» — в этих картинах вновь мотив и настроение, созвучные «Тихой обители»: закат на Волге, среди леса укрылся монастырь, освященный золотистыми лучами солнца. То же отрадное чувство примирения со всем, света, внутренней тишины.

В картинах Левитана «Березовая роща», «Март», «Свежий ветер. Волга» совсем другой лирический строй, но то же чувство прославления, принятия сотворенного мира.

Ликующий, ослепляющий свет! Великолепие этих солнечных дней! Кажется, душа художника вовлекается в свет Творца.

Однако куда чаще мажорного лада звучит в картинах художника отголосок «нежной и грустно жалобной свирели» или протяжная народная песня.

И являются эти левитановские деревеньки — затерянные, жалкие; являются тихие заводи и перелески. Все затянуто грустной дымкой. В чем эта грусть? Зачем она?

Весна. Большая вода. 1897

«Видно, агасферовское проклятие тяготеет и надо мною, но так и должно быть — я тоже семит», — пишет он Чехову. Левитан родился в бедной семье, в Литве, в местечке Кибартай. Черные синагоги, скудность, чахоточные ремесленники, на тесных улицах сушится тряпье — душа впитала эти зарисовки детства. Однако в отличие от Шагала, который, по сути, стал «гением местечка» и всю жизнь рисовал провинциальный Витебск, Левитан в живописи не возвращался к впечатлениям детства.

Его тоска глубже и корнями уходит в то самое «агасферовское проклятие», которое не случайно упоминает сам художник. Агасфер, Вечный жид — персонаж христианской легенды позднего западноевропейского Средневековья. В ней говорится, что во время страдальческого пути Иисуса Христа на Голгофу Агасфер отказал ему в кратком отдыхе и безжалостно велел идти дальше. За это он был наказан — ему самому отказано в покое, он обречён из века в век безостановочно скитаться, дожидаясь второго пришествия Христа, который сможет отменить его наказание. В легенде об Агасфере в какой-то мере отразилось и отношение средневековых христиан к евреям. В евреях видели людей обреченных на скитания, не имеющих родины, в них видели людей, которые распяли Христа и осквернили «завет с Богом».

В случае Левитана «агасферовское проклятие» — это образ духовной бесприютности самого художника. С одной стороны, он лишен религиозности ортодоксальных иудеев, с другой — при всей гениальной чуткости к русскости, к красоте русской природы — он остается вне Православия.

Эта религиозная неустроенность всегда отражалась в метаниях художника.

ЛЕВИТАН СОВСЕМ НЕ УМЕЛ СПРАВЛЯТЬСЯ С ПРИСТУПАМИ КАКОЙ-ТО ПРЕДЕЛЬНОЙ МЕЛАНХОЛИИ, КОТОРАЯ ОБЕССИЛИВАЛА ЕГО. ДУША ПОГРУЖАЛАСЬ НА ДНО ОТЧАЯНИЯ — СЕРАЯ ВОДА И СЕРЫЕ ЛЮДИ, СЕРАЯ ЖИЗНЬ, НЕ НУЖНО НИЧЕГО.

Часто в письмах Левитана к Чехову звучит этот стон: «Вновь я захандрил и захандрил без меры и грани, захандрил до одури, до ужаса», «Господи, когда же не будет у меня разлада, когда я стану жить в ладу с самим с собой. Это кажется никогда не будет, вот в чем мое проклятье».

Душа в немощи ищет целостности и пока не находит, захлестывают страсти, хандра.

В молодости в приступе такой хандры Левитан совершил попытку самоубийства. Слава Богу, рана от пули оказалась не смертельной. Тогда Чехов увез его к себе на дачу на реке Истра. Левитан отходил душой среди многолюдного, веселого чеховского семейства.

Спустя много лет уже зрелый Левитан запутался в человеческих отношениях. Он сильно увлекся Анной Николаевной Турчаниновой, женой питерского сенатора Ивана Турчанинова. В то же время старшая дочь Анны Николаевны, двадцатилетняя Варя, полюбила Левитана. Полюбила, как-то ошалело, безудержно. Соперничество между матерью и дочерью очень тяжело переживал виновник этой драмы. И вновь упадочные настроения и попытка разрешить все с помощью выстрела. Вновь письмо — мольба к Чехову: «Ради Бога, если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда».

Лунная ночь. 1897

Были эти метельные страсти, немного салонные романы, но Левитан так никогда и не женился.

«Почему я один? Почему женщины, бывшие в моей жизни, не принесли мне покоя и счастья? Быть может потому, что даже лучшие из них — собственники. Им нужно все или ничего. Я так не могу. Весь я могу принадлежать только моей тихой бесприютной музе, все остальное — суета сует... ».

Только в работе он очищается от этой «суеты сует», от темных страстей, от черной тоски. Душа в своей неизбывной раздвоенности между высшим и низшим поднимается ввысь. В его пейзажах есть печаль, но в большинстве картин это не горько-безотрадно чувство, а печаль высокая, тонкая, светлая печаль. И здесь великая тайна общения Бога и человеческой души — в прикосновении к красоте Божественного мира душа «просветляется».

Художник Коровин, приятель Левитана, вспоминает совместные походы на этюды: «Мы остановились. Посинели снега, и последние лучи солнца в темном лесу были таинственны. Была печаль в вечернем свете.

— Что с вами? — спросил я Левитана.

Он плакал и грязной тряпочкой вытирал у носа бегущие слезы.

— Я не могу, — как это хорошо! Не смотрите на меня, Костя. Я не могу, не могу. Как это хорошо! Это — как музыка. Но какая грусть в лучах, в последних лучах».

Вечер на Волге. 1887-1888

Не есть ли прекрасное, как говорил Данилевский, духовное начало в материи? У Левитана это чувство сокровенной красоты мира реально настолько, что настигает иногда слезами. Это слезы о высшем, о чистоте, о глубокой тайне мироздания, которую так сильно чувствовал сам художник:

«Как странно все это и страшно, и как хорошо небо, и никто не смотрит. Какая тайна мира — земля и небо. Нет конца, никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть».

Есть эта тайна и печаль в неподвижной дреме бескрайней Волги в картине «Вечер на Волге», и в преддверии ночной мглы в пейзаже « Последние лучи солнца. Осиновый лес», и в лунном свете в картине «Сумерки. Стога». Левитан утверждал, что только в России может быть настоящий пейзаж. Этот особый печальный русский колорит есть и в картинах «Весна. Большая вода», «Деревня», «Ветхий дворик», «Половодье»: эти оголенные беззащитные березки на фоне нежно-голубого неба; бедные избы под соломенной крышей — здесь все пронизано сердечной тихой печалью, щемящим чувством земного сиротства. Но над всем этим словно слышится христианский вздох об утешении.

В 19 лет Левитана первый раз выселили из Москвы. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в столице. В то время Левитан — еще никому не известный студент Московского училища живописи ваяния и зодчества, рано осиротевший, живший по чужим углам в страшной нужде. Это о тех годах вспоминает Коровин:

«Ложась спать, Левитан не снял синюю суконную курточку, застегнутую до горла. Я видел, что у него не было рубашки. Я снял шерстяную блузу, и мне было неловко, что у меня есть рубашка».

Тогда Левитану пришлось уехать в подмосковную деревню Салтыковку. К счастью, благодаря ходатайству из училища, вскоре ему удалось вернуться.

А спустя 12 лет все повторилось. 1891 год — еще один указ о выселении евреев. Левитан, в ту пору признанный художник всероссийской славы, вынужден был скрываться во Владимирской губернии, пока друзья не добились отмены высылки.

Как писал Александр Ростиславов, «как бы в насмешку над национализмом, именно бедному еврейскому юноше открылась тайна самой сокровенной русской красоты».

Александр Бенуа замечал, что «лишь с появлением картин Левитана» он поверил в красоту, а не в «"красоты" русской природы».

Свой художественный дар Левитан действительно отдал русской природе. Он был абсолютно самодостаточным пейзажистом, почти не обращался к другим жанрам. Его портреты — незначительная часть его наследия, можно сказать, «художественная периферия». Однако как пейзажист Левитан не останавливается на уровне лирика. Через пейзаж художник говорит и о жизни, и о смерти.

Левитан боялся смерти. Хотя, по словам Чехова, он «не верил ни во что тамошнее». Следовательно, волновался он не о посмертной участи души. Для него страшнее, в своей прямой обнаженности, было осознание смерти как предельного конца. Там, дальше, нет ничего. Вот строки из его письма к Чехову: «Века, смысл этого слова ведь просто трагичен; века — это есть нечто, в котором потонули миллиарды людей, и потонут еще, и еще, и без конца; какой ужас, какое горе! Мысль эта старая, и болезнь эта старая, но, тем не менее, у меня трещит череп от нее! Тщетность, ненужность всего очевидна».

Над вечным покоем. 1894

Из этих настроений и мыслей вызревает, пожалуй, самое значительное полотно художника — «Над вечным покоем». Эту картину Левитан написал под Вышним Волочком, близ озера Удомли. Перед зрителем открывается грандиозная панорама: громадное застывшее озеро, над ним вздыбленное небо — небесный бой; деревянная, потемневшая от времени церковь на краю утеса; могильные кресты заброшенного кладбища. Безлюдный, давящий пейзаж. Колорит картины — холодный и темный; небольшие светлые вкрапления лишь усиливают общую мрачность. Композиция в картине выстроена так, что есть ощущение движения. Остроконечный утес, кажется, плывет по глади озера, но небольшой островок земли прерывает это движение. Так же, как крест церквушки тянется ввысь, но низкая тяжелая туча задавливает этот порыв. Таким образом, создается гнетущее ощущение безвыходности, замкнутости. Легко представить врубелевского демона, парящего над этой пустынной бесприютной землей. Во время работы Левитан просит, чтобы для него играли Героическую симфонию Бетховена с ее траурным маршем.

Стиль художника становится лаконичным, монументальным. Отсекается все лишнее, незначительное. «Каждый сучок» уже не просится на полотно. Ушла импрессионистская легкость «Березовой рощи», в прошлом — «литературность» его ранних работ. Левитан, как художник, восходит к новому уровню: от лирики, от настроения — к философскому обобщению.

Покосившиеся могильные кресты — единственное напоминание о человеке в картине, о страшной бессмыслице, «тщетности, ненужности всего». Беспрерывная темная полоса туч захватила всю ширину горизонта. Некоторые видят в этом пейзаже образ «бренности и ничтожества человеческой муравьиной суеты». Но тогда Левитан был бы просто сумрачный тоскливый лирик. В картине задан совсем иной масштаб. Художник создает эпически величавый образ — здесь оправданный экзистенциальный ужас человека перед неизбежностью смерти. Природа в картине, безмолвная и безмерная — единственный равнодушный свидетель этого ужаса. В чем же спасение, или Левитан призывает нас просто достойно склониться перед неизбежным?

Уже в цветовом решении картины художник указывает выход: светлая тропинка среди темно-зеленой травы ведет к храму. Над храмом светлеет небо, расходятся тучи, словно просвечивает надежда. На фоне темных холодных тонов — теплый колорит церкви с ее огоньком в окне. Этот крошечный желто-оранжевый огонек — самая теплая, живая точка в картине.

Горишь, горишь, как добрая душа

Горишь во мгле и нет тебе покоя.

Один живой в бескрайнем мертвом поле. (Николай Рубцов. «Русский огонек»)

Этот «один живой» источник света в картине меняет ее строй. Трагедия смерти не исчезает, но делается иной. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин 1:5). Так душа человека тянется к свету Творца и с этим светом побеждает темноту, дух ненависти, побеждает ужас перед торжеством смерти.

Да, Левитан не принимал догматы ни одной религии. Но в этой картине срабатывает интуиция гениального художника, который в своем творчестве становится выше своей эмпирической личности. Здесь художник существует на своей предельной глубине: «в ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием». Это действительно «молитва немой души», которая не словами, а кистью и красками слагает мольбу о надежде и спасении.

За год до смерти, в 1899 году, Левитан пишет картину «Лунная ночь». На полотне — деревья на склоне холма, одна березка стоит в стороне на самом краю обрыва, словно заглядывая в пропасть: что там, в этой бездонной глубине? Левитан в ту пору был уже серьезно болен, у него было больное сердце. Он сам, словно заглядывая в пропасть, пытался найти ответ на этот вопрос: что там… за этим земным пределом?

Сумерки. Стога. 1899

Он умирал у себя дома, в своей прекрасной мастерской на Покровском бульваре. Мастерскую предоставил ему Савва Морозов еще в 1891 году. Художник Коровин описывает последние часы его жизни:

«Левитан умирал.

— Закройте же окна! — просил он.

— Солнце светит, — отвечали ему, — зачем закрывать окна?!

— Закройте! И солнце — обман!..

Это были его последние слова».

Снова вспомним слова Дурылина: «Чтобы стать христианином, недостаточно просто любить поэзию и красоту церковной службы». Видимо, недостаточно и просто восхищаться красотой мира и прозревать его тайны.

В живописи Левитана были несомненные прорывы, прозрения в это «божественное нечто, разлитое во всем».

Но… Крошечный свет в окне древней церквушки в картине «Над вечным покоем» — вспыхнул ли этот свет в душе самого художника?

Ответа мы не знаем. Знаем только, что без этого света — и «солнце — обман!».

* * *

После кончины на груди Левитана увидели православный крест, который он, оказывается, давно носил.

Портрет А. А. Иванова работы С. П. Постникова. Конец XIX в.

«Если бы в сию минуту Богу было угодно лишить меня здешней жизни, то я поблагодарил бы Его за то, что Он прославил меня отысканием первого сюжета в свете», — писал Александр Иванов, начиная главную картину своей жизни — «Явление Христа народу». Но после двадцати лет колоссального труда художник говорит о «Явлении»: «Картина не есть последняя станция, за которую надобно драться». Что произошло с мастером? Почему он вынес шедевру такой приговор?

Иванову пришлось пройти через тяжелый религиозный кризис, и его картина, вырастая из реалий своего времени, отразила духовный надлом не только автора, но и целой эпохи, большей части интеллигенции середины XIX века.

Картину «Явление Христа народу» Иванов задумывает в Риме, куда он прибыл в 1830 году в качестве пенсионера Петербургской Академии художеств.

Круг его общения в Риме был не широкий, но выбор знакомств делал ему честь: он дружил с Гоголем, Жуковским, общался с Герценом, сблизился с Николаем Рожалиным — знатоком античности и немецкой литературы и философии. Рожалин и представил Иванову мир немецкого романтизма, который в ту пору быстро укоренялся в России не как философское течение, а как новый способ переживания жизни.

В РОМАНТИЧЕСКОМ МИРОВИДЕНИИ ХУДОЖНИК НЕ ПРОСТО ТВОРЕЦ, ЭТО — ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЖИЗНИ, МИССИОНЕР С КИСТЬЮ В РУКАХ, ВЕДУЩИЙ ОБЕЗЛИЧЕННУЮ ТОЛПУ.

Гигантские задачи, священные цели — этим был наполнен исторический день. К примеру, отрывок из письма Огарева к Герцену: «Ради Бога не доводи себя до дуэли, вспомни, кто ты и для чего»!

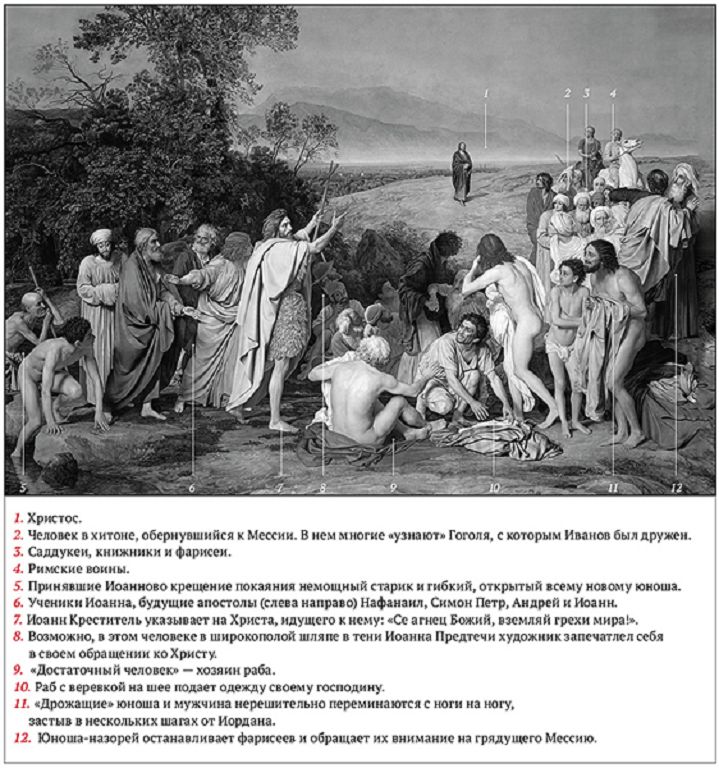

В контексте того времени становится понятен пафос творческих задач Иванова: «я уже обрек себя умереть на пути к пользе отечества», отсюда же не проста картина, а «сюжет моей картины всемирный». Свой «всемирный сюжет» Иванов находит в Евангелии: «…я остановился на <…> Евангелии Иоанна <…> увидел, что Иоанну Крестителю поручено было Богом подготовить народ к принятию учения Мессии а наконец и лично Его представить народу. Сей-то последний момент выбираю я предметом картины моей, то есть когда Иоанн, увидев Христа, идущего к нему, говорит народу “Се агнец Божий, вземляй грехи мира!.”» — в этом эпизоде Иванов увидел сущность всего Евангелия. Так родился замысел «Явления», далее — работа над его воплощением. Конечно, Иванов надеялся, что «предмет, составляющий сущность первой книги в свете — Евангелия… будет иметь важное впечатление на сердца любезных соотечественников».

С 1848 года картина «Явление Христа народу» была почти такой же, какой теперь мы ее видим.

На огромном полотне — собирательный образ человечества «на перепутье из физических сил в духовные» — так сам Иванов определил тему своей работы.

Два центральных образа картины — Иоанн Креститель с его призывом к покаянию и образ Спасителя, через которого и даровано миру спасение.

Иоанн Креститель на переднем плане картины. На его лице — следы аскетической жизни, в нем сила, страстность, не только убежденность, но и способность убеждать. Крупные, мощные складки одежды, масштаб фигуры — все подчеркивает значительность его миссии — это пророк, уготовляющий путь грядущему Спасителю.

Фигура Спасителя на этом фоне гораздо меньше, она в отдалении, в глубине. Некоторые критики отмечали в этой несоразмерности смысловую перверсию: пророк «перевешивает» Спасителя. Словно именно пророк несет ответственность за судьбы человечества. Розанов саркастически отмечает: «Первое явление Христа народу», которое (страшно сказать!) комически соскальзывало на “первое представление” народу, где “представляющим” и почти ”рекомендующим” является Иоанн Креститель и отчасти Иванов».

Однако такое композиционное решение вполне оправдано. Здесь человечество перед фактом явления Христа. Спаситель идет вдали, на вершине холма, и его пространство существует отдельно от пространства толпы на переднем плане. Тонко трактует тему двух пространств доктор искусствоведения Михаил Алленов: «Расстояние, разделяющее зрителей “здесь” и Христа “там” невозможно мысленно измерить количеством шагов, пространство это поистине безмерно». Одновременно нет окончательной преграды, чтобы войти туда. Отдаленность, перспектива задает ощущение пути — временного, жизненного пути, который человек должен пройти для встречи с Христом.

ИВАНОВ РИСУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПЕРЕПУТЬЕ — КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР: ПРИНЯТЬ ХРИСТА КАК ПОСЛЕДНЮЮ ИСТИНУ И ПОЙТИ К НЕМУ НАВСТРЕЧУ ИЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ, УСОМНИТЬСЯ, РАЗВЕРНУТЬСЯ СПИНОЙ.

В этом смысле, отдаленность Христа не случайна, как не случайно все пространственное решение картины. В отдалении с холма спускается группа фарисеев. Движение группы нисходящее. Это путь без будущности, без перспективы. Фарисеи спиной к Христу, спиной к Истине. Неподвижные складки одежды, скрещенные на груди руки — жест закрытости, сомкнутые губы — здесь образ слепого догматизма, невозможности выйти из замкнутого круга собственных убеждений и увидеть новую перспективу жизни. Однако, в этой группе нет единства: юноша- назарей в сером плаще прерывает нисходящий поток, порывистым движением поворачиваясь к Христу — человек может меняться, освобождаться от слепых догм, продолжать искать истину.

Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения. 1835

Контрастом к этой группе — апостолы за спиной Иоанна Крестителя. Общая устремленность этих людей — вверх, к Спасителю. Здесь отчетливо виден другой пластический рисунок — юный, «распахнутый», златокудрый Иоанн Богослов, живые струящиеся складки его алой накидки, за ним апостол Петр, готовый двинуться в путь, апостол Андрей, весь обратившийся в слух. Однако Нафанаил, крайний слева в группе апостолов, не поддерживает общий порыв, — он «сомневающийся», сомнения «обездвиживают» его — застывшие складки одежды, опущенная голова, замкнутые руки. Получается, и в группе апостолов нет однозначного ответа на проповедь Иоанна. Иванов уходит от упрощенного схематизма, окончательного деления на верных и неверных.

Перед Иоанном Крестителем в центре композиции — народ, каждый из этих людей по своему воспринимает призыв к покаянию.

При всей выразительности Иванов создает обобщенные, «вечные» характеры. На переднем плане — изображение раба с веревкой на шее. Привычно в нем видят образ социально угнетенного человека. Скорее здесь большее, это образ человеческой земной неправды, несправедливости. Точно явлена внезапная, еще робкая радость этой измученной души — с Христом приходит надежда не на земное, а на божественное правосудие и сострадание.

Интересен портрет «дрожащего» — (крайняя справа обнаженная фигура мужчины) в оценке доктора искусствоведения, Михаила Алленова: «Ивановский дрожащий, в своем роде — мещанин, привыкший охранять себя от любых сквозняков, трепещущий от одной мысли о распахнутых дверях и открытых пространствах». Это состояние души, этот страх перемен, нерешительность просвечивают через внешнюю скованность, «дрожание». Так же, как просвечивает приверженность к комфортной земной жизни в холеной плоти хозяина раба, «достаточного человека» — (сидит на земле, повернувшись обнаженной спиной к зрителю). Он прочно «привержен плотью к земле».

В КАРТИНЕ МНОЖЕСТВО СМЫСЛОВЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ: ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО АПОСТОЛЫ И ФАРИСЕИ, РАБЫ И ГОСПОДА, НО И СТАРОСТЬ, И МОЛОДОСТЬ. ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ ВОДЫ ЛЮДИ В ЛЕВОМ УГЛУ КАРТИНЫ.

Скованное старческой немощью согбенное тело: трудно вставать на путь духовного обновления, изжив значительную часть своих жизненных сил, многое растратив в мирской жизни. А рядом со стариком юный человек: в нем есть силы и готовность идти, но он мало что попробовал, мало что изжил. Его ждет борьба со своей личностью, со своими порывами, еще горячими и подчас непредсказуемыми для него самого.

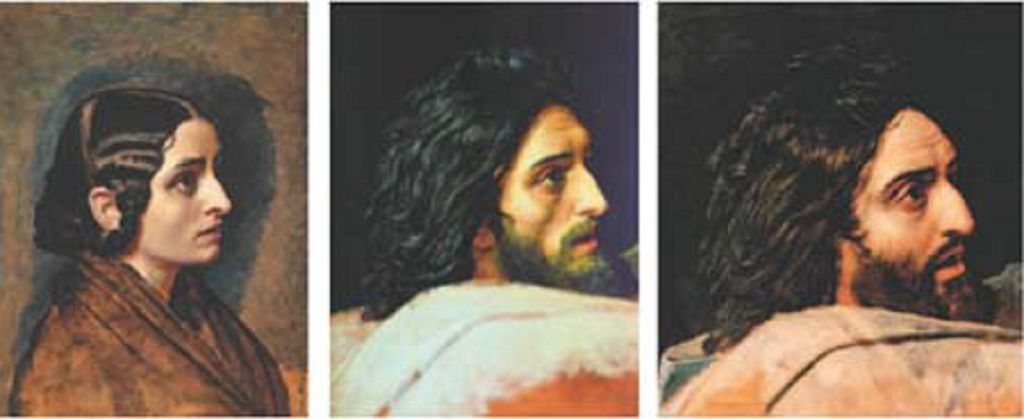

Этюды для картины «Явление Христа народу»: «Голова фарисея в чалме», «Голова мальчика», «Смотрящий вверх мужчина в шапочке». 1830–1840-е гг.

В центре картины, рядом с рабом — обнаженная фигура златокудрого юноши, пластическая законченность его благородного и прекрасного тела. Это дань Иванова античности. Античность не только не отвергает телесной красоты, но и видит в ней путь к постижению общей гармонии мира. В этом образе Иванов проводит еще один уровень параллелей — смена эпох: юноша поворачивается к идущему Христу, делает шаг навстречу. Человек эпохи античности получает новые импульсы для развития, рождается новое христианское сознание.

ПЕРЕД НАМИ ОТКРЫВАЮТСЯ СРЕЗЫ ЭПОХ, ГАЛЕРЕЯ ХАРАКТЕРОВ И ЗА КАЖДЫМ ДВИЖЕНИЕМ, ПОЗОЙ, ЖЕСТОМ ПРОСВЕЧИВАЕТ ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.

Свой художественный метод сам Иванов определил как путь «сличения и сравнения». Метод абсолютно новаторский. В поисках нужного образа «сличаются» женские и мужские головы натурщиков, копии с античных статуй и итальянских мастеров, натурные этюды. Здесь ни в коей мере не упрощенный синтез, когда воедино склеиваются осколки разных образов. Скорее попытка художественно переработать и «вытащить» из многоликого сплава голов, жестов, улыбок, движений — задуманный характер.

Работал Иванов с «дотошностью немецкого профессора». Для картины написано около четырехсот этюдов, портретных набросков, законченных пейзажей. Порой за один или два года удавалось найти лишь одного человека, который мог быть пригоден для одного или другого образа. Именно Иванов открыл для русского искусства эпоху пленэра. В его этюдах к большой картине деревья, камни, земля, вода обнаруживаются в своей вещественной первозданной сущности, словно сама природа открывается в первые дни творения и все в ней преображено светом, тенью, воздухом! После живописи импрессионистов для нас это видится как должное, но в русском искусстве того времени Иванов был первопроходцем. К сожалению, в отличие от этюдов, в самой картине вся тончайшая световая игра, вся открытая художником пластика во многом засушены, все подчинено фигурной композиции, которая решалась в академическом строе. Но в целом это был гигантский труд.

Ивановский метод «сличения и сравнения»: эскизы головы Иоанна Крестителя. 1830–1840-е гг.

По сути, работа Иванова была его жизнью. Можно сказать, он ничего не делал, только рисовал. Всеми силами старался не возвращаться в Петербург — хорошо понимал, что в России, скорее всего, придется «служить» в ненавистной ему за косность и узость преподаваемых предметов Академии и повторить судьбу своего отца, профессора живописи, который всю жизнь оставался в жестких рамках академической системы и писал иконы для храмов без души, по заказу. Иванов не мог смириться с «выхолащиванием искусства».

При этом в Риме у него никакого житейского довольства, добровольное отшельничество, в письмах — постоянный лейтмотив безденежья. По сути — превращение жизни в житие, всепоглощающее служение. Очевидная параллель с монашеским служением, только своего рода культом становится искусство — можно назвать это «общечеловеческой болезнью» того времени.

В ДУХЕ РОМАНТИЗМА ИВАНОВ ВОСПРИНИМАЕТ ТВОРЧЕСТВО КАК ВЫСОКОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ, СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ЛЮДЯМ, ОТТОГО РАБОТЕ ОТДАЮТСЯ ВСЕ СИЛЫ ДУШИ.

При таком понимании живая жизнь Церкви часто уходит на второй план. Опасность, двойственность этой подмены хорошо ощущал Гоголь, живший некоторое время в Риме и, ставший для Иванова своего рода духовным авторитетом.

«С производством этой картины, — говорит Гоголь об ивановском “Явлении”, — соединилось душевное дело художника, не могла быть кончена картина, пока сам художник не вполне прочувствовал свой сюжет, пока в душе его не совершился процесс постепенного обращения к Христу, который он хотел изобразить в своей картине».

Иными словами, художник должен внутренне прожить то событие духа, которое он пытался явить на холсте. Гоголь хотел того таинственного единения, «срастания» между человеком и Богом, которое насыщает и поступки, и творчество личности.

ИЗ ТАКОГО ЕДИНЕНИЯ РОЖДАЕТСЯ «ТРОИЦА» РУБЛЕВА, О КОТОРОЙ ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ СКАЗАЛ: «ЕСЛИ ЕСТЬ “ТРОИЦА” РУБЛЁВА, ЗНАЧИТ, ЕСТЬ БОГ», РОЖДАЕТСЯ МУЗЫКА БАХА, КОТОРУЮ МУЗЫКОВЕД БОЛЕСЛАВ ЯВОРСКИЙ НАЗВАЛ «ЗВУЧАЩИМ ЕВАНГЕЛИЕМ».

Многие советы Гоголя Иванов не воспринял.

По воспоминаниям современников, он редко ходил в церковь, появлялся там только в торжественных случаях, вместе с другими художниками. Он не был крепок в вере, при этом с большой горечью говорил о формализме своего религиозного воспитания по «симболам», а не по «душе». Отсюда колебания, сомнения, растерянность перед «важнейшими и главнейшими» вызовами своего времени. «У Иванова искушения и сомнения жили рядом со всеми верованиями его,— писал литературный критик Петр Анненков. — Но, при всех сомнениях, сколько было в нем добросовестного и честного желания истины!»

В середине XIX века в настроении русского общества происходит перелом. «Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным, — писал Гоголь в своей “Авторской исповеди” в конце 1840-х годов. — Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани».

В это время растут революционно-демократические настроения. В этих настроениях виделся выход обостренному чувству социальной вины русской интеллигенции, утерявшей живую связь с собственным народом. К тому же на настроения русской интеллигенции влияли события, происходивие в это время в Западной Европе. В 1848 году Европу охватили народные выступления, национально-освободительные движения. Иванов, который по-прежнему жил и работал в Риме, пытался как-то защититься от этого «шума истории», сосредоточившись на выстраданной идее своей картины. Но, как всякий большой художник, он не мог не задавать себе вопросов: где выход, в чем разрешение этих больных социальных проблем?

ПОД ВЛИЯНИЕМ СЛАВЯНОФИЛЬСКИХ УБЕЖДЕНИЙ ХУДОЖНИК ВЕРИЛ В ОСОБУЮ СПАСИТЕЛЬНУЮ МИССИЮ РОССИИ, ПИСАЛ ОБ ЭТОМ СВОИМ НЕУКЛЮЖИМ, ВЫСОКОПАРНЫМ СТИЛЕМ: ОТ РОССИИ «ДОЛЖНО ЖДАТЬ ЗАКОНОВ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ВСЛЕДСТВИЕ КОИХ НАЧНЕТСЯ ПОВСЕМЕСТНОЕ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЕ».

Именно поэтому роль русского художника-пророка виделась ему особо значительной. Однако в душе подспудно назревал кризис.

В это время художник познакомился с русским публицистом, писателем Александром Герценом, приехавшим в Рим: мощный ум Герцена не мог не оказать на Иванова влияния. Революционные идеалы, мысли Герцена о том, что любая религия «связывает мысль, покоряет ее» не сразу проросли в душе художника, но со временем вызвали отклик. Десять лет спустя Иванов с горечью признался Герцену: «События, которыми мы были окружены, навели меня на ряд мыслей, от которых я не мог больше отделаться, годы целые занимали они меня, и, когда они начали становиться яснее, я увидел, что в душе нет больше веры». Утверждение горькое, за ним — растерянность автора перед лицом общественных вызовов своего времени. Однако русские революционные демократы поспешно записали Иванова в свой лагерь. Они прочитывали его картину совершенно с другой перспективы:

«Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником», — так написал о картине Репин, чьи взгляды были созвучны взглядам революционных демократов. Тогда центр тяжести картины вовсе не в явлении Христа. Христос в этом контексте понимается как отвлеченный символ нового мира, а пророк — как защитник народа. Сама картина как бы вырастает из реалий либеральной русской среды середины XIX века. Рождается новый смысловой слой картины, вряд ли созвучный самому Иванову, но надолго укрепившийся в сознании либеральной интеллигенции.

Середина XIX века — время не только революционных волнений, это поиск самоидентификации русской культуры, споры западников и славянофилов, расцвет так называемой послепросвещенческой эпохи. Романтизм с его любовью к отвлеченному мышлению, с культом искусства и художника уходит с исторической арены. На смену приходит скептическое, рациональное поколение.

Белинский писал: «…нам мало наслаждаться искусством, мы хотим знать, без знания для нас нет наслаждения». Эпоха, поддавшись искушению рационализмом, ищет опоры в точном знании. Отсюда религиозное преклонение перед наукой, вера в то, что научные открытия могут объяснить в жизни все. Это явилось огромным вызовом для людей верующих или по корням православным. Сознание человека начинает раздваиваться в попытке примирить Дарвина и Божественное откровение. Иванов, в духе времени, всегда почтительно и даже с пафосом отзывался о знании и науке. Задача современного человека, считал Иванов, утвердить веру «отраслью ума человеческого»:

МЫ НАЧИНАЕМ УЖЕ ВЫКУПАТЬ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИЗ ПОРОКОВ, ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИКИ, ПРОЧНЫМ ПУТЕМ ТЕПЕРЬ ЧЕЛОВЕК ДОХОДИТ ДО СВОЕГО ВДОХНОВЕННОГО СПАСИТЕЛЯ».

«Математика» для Иванова — обобщение всякого научного познания.

Этот особый взгляд скептической эпохи позволяет по-своему толковать «Явление»: люди на картине Иванова лишены легковерия, они вслушиваются, вдумываются, сохраняя дистанцию сомнения. Все подвергается испытывающему взгляду разума — в этом почувствованная художником потребность времени.

Хождение по водам (Христос спасает начавшего тонуть Петра). 1850-е гг.

Не то чтобы Иванов отказался от первоначального замысла своей работы, но менялись направления общественной мысли, новое поколение давало свое прочтение картине. Да и сам художник за двадцать лет работы над картиной, поменялся внутренне. Неудивительно, что в 1855 году в его письме к неизвестному адресату мы находим те самые строки «большая картина более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы? живущие в 1855 году, в мыслях наших так, что пред последними решениями учености литературной основная мысль моей картины совсем почти теряется». Иными словами, «картина не есть последняя станция, за которую надобно драться».

Тем не менее сама тема картины, кажется, не оставляла его. Он во всем искал новых сведений, уточнений к изучаемым евангельским событиям. В 1850-е Иванов ознакомился с книгой Штрауса «Жизнь Иисуса». Штраус в ней пытался логически доказать вымышленность всех евангельских чудес и представить Иисуса Христа не как Бога, а как просто человека. Считается, что эта книга сыграла особую роль в религиозном кризисе Иванова. Кто знает? По меткому выражению историка искусства и общественного деятеля того времени, Владимира Васильевича Стасова, Иванов «всех слушал и никого не слушался». Думается, что вкупе все сыграло здесь свою роль: книга Штрауса, революционные события в Европе, само время, стремившееся «алгеброй гармонию поверить» — все неразвязные узлы и утопии XIX века.

Выход с Тайной вечери. 1850-е гг.

Позднее двадцатый век даст свои выстраданные ответы мятущемуся девятнадцатому столетию. Новомученники во времена советской власти будут доказывать истинность веры не ценой рационалистических построений — ценой жизни. Дадут свой ответ и философы — уже в двадцатом веке Иван Ильин выскажется в отношении знания и веры: «В области веры имеется своя особая достоверность и свои полноценные основания, не замечать их или отвертываться от них можно только по недостатку духовного опыта». Да и в отношении социальных революций двадцатый век, переживший кошмар фашизма и коммунистической тирании, куда трезвее будет взирать на революционные брожения девятнадцатого.

Архангел Гавриил поражает Захарию немотой. 1850-е гг.

В период религиозного кризиса Иванов не открыл для себя никакой новой свободы, напротив, его не покидает ощущение пустоты и растерянности. Гоголь, обладавший для Иванова огромным духовным авторитетом, к тому времени умер, Достоевский еще не имел того определяющего значения в культуре, которое он приобретет позже. В состоянии духовного вакуума Иванов встречается с либерально настроенной русской эмиграцией. В разговорах с Герценом в 1857 году он надеется разрешить мучивший его вопрос, какое же «новое воззрение» займет покинутое место, что будет ныне вдохновлять искусство: «Мир души расстроился, сыщите мне выход, укажите идеалы?.. Писать без веры религиозные картины — это безнравственно. Это грешно».

Последние годы в Риме Иванов действительно почти не работал над «Явлением». Тем не менее он был поглощен новым делом — созданием огромного цикла, который вошел в историю искусствоведения под названием «Библейские эскизы». Это кажется абсолютно непоследовательным, противоречивым — с одной стороны, разочарование в вере, с другой — «Библейские эскизы». Но этот замысел занимал художника до самой смерти, он не собирался расставаться с ним.

Иванов задумал построить и расписать что-то вроде храма мудрости, в котором библейская и евангельская история будет представлена в едином связном повествовании с античной и восточной мифологией и сагой. Это цикл изображений будет иллюстрировать всю историю отношений человека и Бога. Идея храма не связана с определенной конфессиональной традицией. Из задуманного цикла художник успел проработать только иллюстрации к Ветхому и Новому завету — сотни карандашных, акварельных эскизов. Это и есть «Библейские эскизы», и это лучшее, что создал Иванов. В этих работах открывается библейская история. В них живые отношения человека и Бога, где чудесное, вопреки всем идеям Штрауса, вплетено в ткань реального. Как верно отметила искусствовед Н. Дмитриева? «Иванов действительно дышит воздухом древнего эпоса, действительно переносится в мир Библии».

Мы привыкли в конце ожидать итога, разрешения. Есть соблазн вписать сюжет жизни Иванова в сюжет «блудного сына»: «Библейские эскизы» есть не что иное, как подтверждение — человек справился с духовным опустошением, вера в душе жива. Мы же помним слова Иванова: «Писать без веры религиозные картины — это безнравственно. Это грешно». Однако «Библейские эскизы» писались не для христианского храма, задумывалась некая «мировая история религий» вне определенной конфессиональной традиции. Следующим шагом в исканиях Иванова вполне мог стать космизм или толстовство.

Мы не можем знать, почему Господь остановил его на этом этапе пути. В 1858 году Иванов, наконец, вернулся из Италии в Петербург и привез с собой «Явление Мессии». Картина вызвала самые противоречивые толки. Сам художник тяжело переживал холодный прием картины, которой он отдал почти всю жизнь. В том же 1858 году он умирает от холеры. «Библейские эскизы» остались незавершенными. Но в его главной картине, «Явлении Христа народу», осталось глубокое послание Александра Иванова от XIX века. Известный художник Лилия Ратнер очень точно выразила его суть: «Пророческое видение А. Иванова заключено в том, что эпоха хотела и не могла удержать живое чувство единения с Богом».

Славословие пастухов. 1850

Как уже упоминалось, на картине ощущается это безмерное пространство, разделяющее людей «здесь» и Христа «там». На пути к Христу остаются борения человека XIX века, который «не мог расстаться со своей мнимой свободой ума и сердца, стать рабом Христовым» — слова архиепископа Иоанна (князя Шаховского) о Льве Николаевиче Толстом, но как точно они характеризуют большую часть мятущейся интеллигенции XIX века.

ПУШКИНСКОЕ «УМ ИЩЕТ БОЖЕСТВА, А СЕРДЦЕ НЕ НАХОДИТ» — ТОЖЕ ИЗ XIX ВЕКА, ВЕКА, В КОТОРОМ НА РОЛЬ БОЖЕСТВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИМЕРЯЮТСЯ ТО ИСКУССТВО, ТО НАУКА ИЛИ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ, НО ТАИНСТВЕННОЕ ЖИВОЕ ЕДИНЕНИЕ С БОГОМ ЭТА ЭПОХА НЕ УДЕРЖИВАЕТ И ЭТОТ ДРАМАТИЧНЫЙ ОПЫТ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ ОСТАЕТСЯ НАМ, ПОТОМКАМ ДЛЯ ОСМЫСЛЕНИЯ.

Но Иванов передает другое, самое главное творческое послание, которое уходит за рамки сиюминутных смыслов той эпохи: с одной стороны, в картине есть разорванность между земной и небесной жизнью но, с другой стороны, одновременно есть и глубинная, вечная тоска человека по иному, горнему миру, по тому Христу, идущему вдалеке на фоне тающих в голубой дымке далеких гор.

В этом вечный смысл картины, которая сегодня не случайно занимает всю громадную стену в зале Третьяковской галереи. И каждое новое поколение, заболевшее этой тоской будет всматриваться в образы картины и искать своей встречи с Христом. Потому как «с отъятием Его из сердца нашего мы сделаемся совершенно ни к чему не способными или, что еще хуже, злодеями на земле сей», — как написал в своем дневнике художник Александра Андреевич Иванова.

фрагмент эскиза к картине «Реквием» («Русь уходящая»). 1935–1959

Двадцать семь лет в мастерской художника Павла Дмитриевича Корина стоял громадный, подготовленный к работе холст. Все это время Корин надеялся начать писать главную картину своей жизни — «Реквием». В итоге так и не сделал на полотне не единого штриха. Чистый холст Павла Корина органично приобрел в современном искусстве самостоятельный статус. Он экспонируется на выставках наряду с законченными работами художника, сегодняшние критики снова и снова пытаются осмыслить значение этой ненаписанной картины: это и «икона гигантского света», и антитеза «Черному квадрату» Малевича. Для самого Корина чистый холст — саднящая рана, вечный укор самому себе: «Я не сделал того, что мог сделать».

Павел Корин. Эскиз "Реквием" к картине "Русь уходящая", 1935-1959 гг.

Тема ненаписанной картины зародилась у Корина еще в 1925 году, во время похорон патриарха Тихона в Донском монастыре. На похоронах были сотни тысяч людей. Прощание с патриархом было открытое. Несмотря на опасность преследований, в течение пяти суток ни на минуту не прекращался людской поток ко гробу. Каждый тогда, начиная от архиереев и кончая нищими старушонками и юродивыми, задавал себе вопрос: каково будет теперь положение Церкви? Казалось, вместе с патриархом безвозвратно уходила прежняя старая эпоха. Наступило время блоковских красноармейцев с их исторической миссией: «Пальнем-ка пулей в святую Русь» — время массового мученичества за веру.

Корин был на похоронах вместе со своим другом и наставником Михаилом Нестеровым. Была велика вероятность того, что такого прощания в новой России они больше никогда не увидят. Именно тогда Корин почувствовал, что должен запечатлеть родной для него мир Церкви, прощание не только с патриархом, но и со старой, дореволюционной Россией. Ему важно было не только художественно отразить реальные события, но и постичь, что за ними стоит. Позже Нестеров напишет о коринских этюдах к картине: «Корин отразил революцию».

Слушая в колонном зале «Реквием» Берлиоза, Корин сделает пометку в записной книжке: «Какое величие! Вот так бы написать картину. “День гнева”, день суда, который превратит мир в пепел».

Павел Корин родом из Палеха, из старинного рода потомственных иконописцев. Он знал свои корни, любил и хранил связанные с детством воспоминания: жарко натопленная деревенская изба, он с братом на печи смотрит, как отец сосредоточено тончайшей кистью выводит паутину золотого орнамента поверх плотно положенных красок. В сумраке загадочные глаза святых на потемневших от времени иконах — их писали еще дед и прадед Павла; они знали лики святых так же хорошо, как лица своих близких. Корин был кровно связан с этим миром. Он и сам окончил иконописную школу, работал в иконописных мастерских, помогал Нестерову расписывать церковь Марфо-Мариинской обители. Позже, став светским живописцем, мучительно преодолевал традиции иконописи в своих работах — «обдирая кожу, вылезал я из иконописца».

Схиигуменья Фамарь. 1935

Первый этюд к задуманной картине был написан Кориным уже в 1925 году. Это портрет старика, Гервасия Ивановича.

Изборожденное морщинами лицо человека, который много пожил, много видел, воевал солдатом еще на Кавказской войне. Глазами этого старика смотрит обездоленный народ. Он, может быть, всю жизнь молился в сиротливой деревянной церкви, которую сожгли теперь в пьяном дебоше как символ старого мира.

Уговорить церковных иерархов, которых Корин видел на похоронах патриарха Тихона, позировать для картины, казалось делом невозможным. Помог Михаил Нестеров, он уговорил своего духовника, митрополита Трифона, дать Корину несколько сеансов позирования.

Митрополит Трифон, в миру князь Туркестанов, был близок к кругу оптинских старцев — преподобных Амвросия и Варсонофия Оптинских. Он окончил историко-филологический факультет Московского университета. Во время Первой мировой войны служил полковым священником на фронте, потерял зрение на одном глазу. Его называли «московским Златоустом» — был он замечательным проповедником, а еще «кухаркиным архиереем» — за то, что любил служить ранние литургии для рабочего люда.

Митрополита Павел Корин изображает в пламенеющем красном пасхальном облачении. В своем молитвенном горении, кажется, он прозревает то, что ожидает Россию впереди, что ожидает этого нового советского человека, который больше не нуждается в христианской морали.

С негласного благословения владыки Трифона православная Москва начинает позировать Корину для картины. После долгих поисков он уходит от первоначальной идеи писать похороны патриарха. «Церковь выходит на последний парад» — таков окончательный замысел художника. Он начинает писать этюды архимандритов и митрополитов, нищих, схимниц, юродивых.

В 1929 году Корин пишет этюд протоиерея Сергия Успенского, потомственного православного священника, благочинного Москвы. На портрете — человек со смиренным, печальным лицом двумя руками держит перед собой крест. Внутренним взором он видит свой крестный путь впереди. Его неоднократно арестовывали, последний раз в 1922 году приговорили к десяти годам тюрьмы. Освободили условно, «за преклонностью лет». Племянника отца Сергия, протоиерея Сергея Михайловича Успенского (младшего) расстреляли на полигоне в Бутове в 1937 году. Его Корин тоже запечатлел для картины — сжатые сомкнутые руки, прямая осанка, готовность с достоинством предстать перед смертью. Один из высоких посетителей мастерской Корина заметил: «Ваши герои имеют осанку ту, которая была свойственна людям эпохи Возрождения, ваши и митрополит, и монахи, и нищие, и слепые — все проходят под фанфары». Портрет Успенского (младшего) был написан в 1931 году. Корин удивительно прозрел и почувствовал судьбу и внутренний облик этого человека — портрет словно написан не за шесть лет до смерти, а в момент расстрела.

В живописи огромную роль играет тон картины, он является частью содержания, частью самого действия. Тревожно горение красного цвета на фоне доминирующего темного тона этюда схимника отца Агафона. В траурном сочетании красного и черного — предчувствие трагедии: отца Агафона в середине 1930-х арестовали вместе с другими монахами Высоко-Петровского монастыря, в 1938 году он скончался в тюремном лазарете.

Павел Корин. Епископ. Русь уходящая

Павел Дмитриевич сам определил настроение задуманной картины: «Удары колокола. Мрачно, безнадежно».

Многие представители духовенства из тех, кого рисовал Корин в тридцатые годы, вскоре будут расстреляны. В 2000 году Церковь причислит их к лику новомучеников.

Несмотря на задуманный трагический пафос картины, Корин не стремился к идеализации. Один из посетителей его мастерской, посмотрев этюды «Реквиема», сказал: «Павел Дмитриевич, вы картину пишете на руку большевикам».

«Я, братец мой, — ответил художник, — миленьких, чистеньких, с закатившимися глазами не писал и писать не буду. Я пишу правду».

Были те, кто видел в коринских персонажах религиозных фанатиков, выпавших из новой жизни. Но сам Корин знал другую правду: «Писал я людей большой веры и убеждений, а не фанатиков». По сути то, что он делал, никак не укладывалось в рамки той эпохи. Советское искусство создавало образ человека-победителя, вдохновенного строителя новой жизни.

В 1931 году Корин пишет этюд «Отец и сын». На его портрете — крепкие, богатырской стати русские люди, но лица скорбные, задумчивые, глаза опущены. С началом революции жизнь народа повернула в другое русло, трудно давался многим этот поворот.

Нищий. 1933

Церковная Москва того времени была переполнена разного вида юродивыми, странниками в лохмотьях. Среди всей этой «христовой братии» Корин искал образ, нужный для картины. Нищего он нашел на паперти Дорогомиловского Богоявленского собора. Грязный, с парализованными ногами, спутанные волосы кишели вшами. Корин притащил его в мастерскую и писал три дня. На картине нищий калека, словно корявый, мшистый пень, раскинул непомерно большие руки. Этими руками он будет держаться за жизнь, какой бы горькой она ни была. Человек физически искалеченный, он не сдается. У него, как и у остальных героев картины, есть внутренняя осанка.

Среди персонажей коринского «Реквиема» советские искусствоведы особо выделяли образ слепого. Этюд «Слепой» написан в 1931 году. Действительно, это один из самых сильных образов задуманной картины. «В нем символически выражен тот нравственный тупик, в котором оказалась Церковь. Слепота. Протянутые вперед руки, ищущие спасения. Безнадежность, Бездорожье. Безысходность», — так о коринском слепом писал писатель Сергей Разгонов.

А меж тем Корин был человеком глубоко верующим. Никакой речи о нравственном тупике Церкви для него не было и быть не могло. Скорее «Слепой» — образ потерянности простых русских людей, отрекавшихся от ориентиров, на которые веками указывала Церковь. Беспомощный слепой во мраке протягивает руки в пустоту.

О коринских этюдах по Москве пошли слухи, о них заговорили. Нестеров очень поддерживал общий замысел картины. Но настоящую путевку в жизнь дал картине Максим Горький. 3 сентября 1931 года — Корин отметил эту дату в своем дневнике. В этот день Горький с большой компанией неожиданно посетил его мастерскую. После его визита Корин записал: «Он подошел ко мне, крепко пожал руку и сказал: “Вы большой художник, Вам есть, что сказать”. И начал широко и мощно помогать мне. Горький дал мне возможность побывать в Германии, Франции, Англии и Италии».

Горький действительно организовал для Корина поездки за границу, дал возможность учиться на шедеврах европейской живописи, выхлопотал для художника большую мастерскую на Пироговской. Опять же, Горький предложил изменить первоначальное название задуманной картины «Реквием» на «Уходящую Русь», тем самым оградив Корина от возможных осложнений. Ведь в те годы многим казалось, что Корин в своих этюдах проповедует любовь к старой России и непонимание России новой. Почему же пролетарский писатель взял Корина под свое покровительство? Сам Корин уже после смерти Горького даст свою версию ответа, когда напишет о героях своей картины: «Люди эти — люди большой совести и большого духа, можно с ними не соглашаться, но в уважении им нельзя отказать. Горький был со мной согласен».

Возможно, и так. Впрочем, нельзя исключать, что Горький видел в картине прежде всего обреченность дореволюционной России. Не случайно название, которое он дал работе Корина, наметило путь, по которому пойдет позднее советское искусствоведение — восхваление картины как антирелигиозной пропаганды: «Это был мир, который еще недавно владел сердцами миллионов русских людей, а ныне раздавленный, отброшенный революцией, агонизировал в предсмертных судорогах, отчаянно сопротивляясь новому… Они уходят из истории. Навсегда. Тени!» — писал о коринских героях С. Разгонов в 1982 году.

После посещения Горького Корин стал известен в правительственных кругах. В его мастерскую заходили бывший нарком просвещения Луначарский, нарком внутренних дел Ягода. Последний даже заказал Корину свой портрет.

К 1936 году большинство этюдов к картине было готово. К этому времени Корин работает над эскизами «Уходящей Руси». Для картины в мастерской приготовили громадный холст (размером 551 на 941 сантиметр, больше ивановского полотна «Явление Христа народу»). На фоне холста Павел Дмитриевич иногда расставлял свои этюды, прикидывая композицию «Руси Уходящей». Постепенно складывался внутренний строй картины. Весь свой народ Божий — монахов, нищих и схимниц Корин решил разместить в Успенском соборе Московского Кремля, где, по его собственным словам, «они на фоне величественной архитектуры выстроились в боевом и торжественном порядке». Выбор собора не случаен — это национальная святыня, здесь веками венчали на царство русских царей, хоронили московских святителей. Но… 8 июня 1936 года умер Максим Горький. Корин остался без покровительства. Можно было начинать травлю.

Уже 8 декабря 1936 года Сталину поступил донос, касающийся Павла Корина. Его автор — заместитель заведующего культурно-просветительским отделом ЦК ВКП(б) Алексей Ангаров (Зыков) в своем послании писал: «Корин утверждает, но весьма неуверенно, что вся эта коллекция мракобесов собрана им, чтобы показать их обреченность. Между тем никакого впечатления обреченности, судя по эскизам, он не создает. Наоборот, передает ненависть этих людей, по его замыслу, сильных, волевых, преисполненных готовности умереть за свои идеи».

Травлю поддержала пресса, художника обвиняли, что он «сделал попов героями-мучениками». В те годы он держал дома мешок с вещами на случай ареста. К счастью, ареста не последовало, за художником даже сохранили прекрасный дом — мастерскую на Пироговской. Незадолго до смерти Горького этюды «Руси» были куплены у Корина «Всекохудожником» — Всероссийским союзом кооперативных товариществ работников изобразительного искусства. Теперь, опасаясь за судьбу своих работ, Корин решает их выкупить. Деньги за картины пришлось выплачивать в течение двадцати лет. «Продажа этюдов стала терзанием и ужасом моей жизни, — записывает Павел Дмитриевич у себя в книжке. — В дальнейшем, когда писал портреты, эскизы, пейзажи — все они шли за долги. Я превратился опять в реставратора и преподавателя рисования. Мне 45 лет».

В новой обстановке работать над картиной становилось все труднее и труднее.

«Нужно полное спокойствие нервов, а его нет. Я нашел сюжет в 1925 году. Ношусь с ним с тех пор и должен писать», — горько признавался Павел Дмитриевич в разговоре с В. М. Голицыным.

Александр Невский. 1942

Со временем появлялись другие заботы, возникали срочные заказы. В 1942 году Корин получает заказ и создает триптих «Александр Невский», воспевающий мощь и непоколебимость русских воинов. В послевоенное время рисует портреты выдающихся советских деятелей культуры и военачальников — писателя Алексея Толстого, маршала Георгия Жукова, актера Василия Качалова. Корин вписывается в советское искусство, получает признание. Его избирают действительным членом Академии художеств СССР, присваивают звание народного художника СССР. В начале 1950-х Павел Корин много работал в монументальной живописи, создав ряд витражей и мозаик для Москвы, в частности, витражи на станции «Новослободская» и мозаичные плафоны для станции московского метро «Комсомольская» Кольцевой линии.