Православный портал «Азбука веры»

Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»

(Псалтирь 118:18-19)

Представляем версию 163-го номера православного журнала «ФОМА».

ДАТА МЕСЯЦА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ВЕРА

ЛЮДИ

КУЛЬТУРА

Представляем версию 163-го номера православного журнала "ФОМА" для электронных книг и программ чтения книг в форматах ePUB и FB2 на мобильных устройствах.

Номер издан с сокращениями.

ВНИМАНИЕ! Полный выпуск этого номера доступен в приложении Журнал "ФОМА" в AppStore и GooglePlay, а также вы можете получить его оформив редакционную подписку на оригинальное бумажное издание.

ИД "ФОМА"

2016 г.

(С)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДАТА МЕСЯЦА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ВЕРА

ЛЮДИ

КУЛЬТУРА

Сын священника, он сам принял монашеский постриг в 22 года, а уже в 29 лет был хиротонисан во епископа. В январе 2009 года Поместный Собор Церкви избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси. «Патриаршество — это в первую очередь тяжелейший крест. Господь призвал тебя к этому служению. А служение связано с отсечением всего того, что связано с личной жизнью человека», — сказал Патриарх в день своей интронизации. В марте прошлого года, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о власти, сосредоточенной в руках Предстоятеля Церкви, Патриарх сказал:

«Власть можно понимать и как испытание, и как наказание, и как подарок... Только все эти трактовки далеки от Церкви. Не владение, а служение: вот чем прежде всего отличается любая власть в Церкви. Именно это заповедал Христос Своим ученикам. Помните, когда Он умыл им ноги и объяснил, зачем делает это? Кто хочет быть первым, да будет всем слугой!

Я воспринимаю служение Патриарха как ту жертву, которую можно и должно ежедневно приносить Богу и людям. Часто говорю молодым монахам, что принимать священство ради перспективы карьерного роста — безумие и духовное самоубийство. Рост в церковной иерархии, если можно так выразиться, — повышение жертвенности, самоотдачи, а вовсе не обладания привилегиями начальствующих. Но, надо понимать, эта жертва — не вынужденная, а произвольная, свободная, я даже скажу — радостная и благодарная. Почему в Православной Церкви высшее управление поручается только епископам, имеющим монашеский постриг, а не семейным людям? Невозможно разрываться между двумя семьями — малой и большой, то есть Церковью. Это такое служение, которое требует тебя целиком, без отвлечения на личные интересы, развлечения, хобби и прочее, что вполне допустимо в обычной жизни.

И, кстати, не стоит противопоставлять ответственность перед Богом и перед людьми. Ответственный перед Богом человек не может вести себя безответственно по отношению к людям. Конечно, нет ничего выше и ответственней предстояния перед Творцом, но когда есть вера, когда есть живое ощущение близости Бога, ответственность переносится совершенно иначе, нежели в системе координат секуляризованного мира. Жизнь Церкви пропитана действием Божественной благодати, без нее Церковь существовать не может. Во время каждого рукоположения в священный сан архиерей произносит очень глубокие слова молитвы: «Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая...» Без этого постоянного попечения о нас свыше, без постоянной коррекции наших неизбежных ошибок и недочетов, Церковь не выстояла бы в никогда не прекращавшейся борьбе с ней со стороны и людей, и злых сил».

Мы от всей души поздравляем Его Святейшество с юбилеем и желаем ему сил душевных и телесных и помощи Божией в его тяжелейшем служении на благо Церкви.

Редакция журнала «Фома»

Чем художественная фотография отличается от нехудожественной? Известный культуролог Лотман говорил, что художественное фото обязательно что-то означает.

Скажем, обнаженная женщина — на обычном фото — просто изображение нагого тела. На художественной фотографии она обязательно что-то обозначает: тайну, красоту, изящество, одиночество, преступление, разврат...

В этой связи вопрос: а что могут обозначать обнаженные детские фото на выставке, маркированной ее организаторами 18+? Но это я так, к слову. Я вообще сейчас не о нашумевшей выставке в Москве — ей и так уделили, как мне кажется, слишком много внимания. Поговорим об искусстве. Ведь любое художественное фото — это произведение искусства. Или, по крайней мере, претензия на него.

Каковы критерии подлинного искусства? Что можно и что нельзя? Должен ли художник учитывать возможную реакцию общества или ничто не может стеснять его творческой свободы? Вот самые пререкаемые вопросы. Конечно, их не разрешить короткой репликой. Давайте просто вместе поразмышляем.

Данте говорил, что цель художника — провести человека из ада в рай. То есть устремить его из тьмы к свету. Вот главный критерий — для чего творит художник?

Что для него самого является целью его творчества? Играет ли здесь большую роль тема, сюжет, материал? И да, и нет. Наивно, когда какой-нибудь современный фильм или книгу критикуют за то, что там «много крови и всех убивают». А у Шекспира, простите, никто не гибнет, что ли? Сплошная радость и любовь? Или возьмем один из самых известных русских романов, где студент убивает старушку. Разве это делает произведение Достоевского безнравственным? Нет, конечно. Но и великим его делает не тема убийства, а то, что писатель ведет своего героя по пути, о котором говорил Данте — из ада в рай... Искусство всегда влияет на человека. Просто это может быть очень разное влияние: как на уровне головы и сердца, так и на уровне половых органов.

И еще об одном. Современное искусство — поле многочисленных перформансов и инсталляций. Кстати, недавно прочитал, чем одно отличается от другого. Если нагадить перед дверью в квартиру, позвонить и убежать — это инсталляция. Если позвонить и нагадить, когда Вам откроют, — это перформанс. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Это ведь все в реальности происходит, а не в анекдоте.

Режиссера Жалакявичуса как-то спросили, что в кино важнее: что человек снимает или как он снимает. Ответ был прост, как все гениальное: в кино главное — кто снимает. Жаль, если сегодняшние кто будут способны лишь на перформанс или инсталляцию.

По материалам программы «В личном качестве» телеканала Царьград

— Джулиан, Вы полюбили Россию через русское искусство — через литературу, через Пушкина, через музыку… Образ России, который Вы себе создали, и образ реальной России, в которой Вы впервые оказались в перестроечные годы, совпали?

— Расскажу Вам сразу несколько историй. Когда я впервые приехал в Россию, вовсю шла перестройка, но холодная война еще не закончилась. Перед выездом нашу группу стажеров (мы приехали учиться русскому языку) готовили: надо всего бояться, шаг вправо, шаг влево — все, вас арестуют. Мы приехали на поезде из Хельсинки, и первое, что я увидел в России, когда мы остановились на пограничном пункте, — это огромный плакат «Курить строго запрещается», прямо под которым стоял русский пограничник и — курил. Это мои первые секунды в России-матушке.

Дальше — Петербург. Я оказался здесь в самое поэтичное время: начало сентября, удивительный теплый вечер, вокруг желтые листья, и в то же время какое-то предчувствие наступающих холодов… Я очарован, я первый день в России! Прошелся по Невскому проспекту, потом по набережной канала Грибоедова, вышел к площади Искусств, где стоит памятник Пушкину. Стою и смотрю восхищенно, и тут ко мне подходит какой-то пенсионер, смотрит на меня подозрительно и говорит: «Что ж вы, товарищ, бесцельно шатаетесь?» И это прямо возле памятника Пушкину!

Прохожий дергает его...

Тоже Питер, тоже первые дни в России. Я снова гуляю по городу. Ко мне подходит какой-то человек — интеллигентный, выбритый, очень приятный — и говорит: «Третьим будешь?». Я совершенно не знал, что это значит и чтобы поскорее отмазаться сказал по-американски: «Oкей». Он говорит: «Рубль». Ну, я думал, человек просит подаяания. Ну, я дал. Дальше помню только, как наутро проснулся на каком-то чердаке на улице Герцена, ныне снова Малая Морская, с похмельем, но и с неожиданным беглым знанием русского языка!

А вот еще одна история. Как-то раз нас отвезли в Петрозаводск. И там с какой-то скучной лекции по международному положению я решил слинять. Я вышел на улицу, помню, там была слякоть и немножко серо. Мимо проходит какой-то мужчина в шапке-ушанке, и я его спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, какие тут у вас есть достопримечательности?». И я очень гордился, что я знаю такое длинное трудное слово — достопримечательности! А он посмотрел на меня и сказал: «Идите в баню!» Я его не понял. Подумав, что он дал мне ценный совет, я действительно пошел в баню! И баня была замечательная, кстати. Такое бывает. Человек хотел меня обидеть, а на самом деле утешил.

— Вы сейчас рассказываете очень забавные вещи, но ведь Вы не за этим сюда ехали?

— Конечно. С этими анекдотами связаны мои самые первые впечатления о России. Но потом появились друзья, появился театр, возник духовный поиск — ведь именно здесь мне, бывшему скорее неверующим человеком, искренне захотелось креститься. Россия для меня — это то, о чем очень трудно говорить словами. Это тепло, это русская душа, это красота, которой, как говорил Достоевский, спасется мир.

Эту красоту я ощутил с самого первого мгновения, когда услышал русскую речь, еще даже не понимая, что это за язык. Не знаю, может быть, любовь к России была заложена генетически, ведь мой прадедушка знал русский, был другом и переводчиком Льва Николаевича Толстого, дружил с Немировичем-Данченко, в его доме жили Набоковы, гостили Шаляпин, Рахманинов, Кусевицкий… Но обо всем этом я почти ничего не знал, в доме после прадедушки никто не говорил по-русски, и изучение русского языка не входило в мои планы. Да и, наверное, когда я появился на свет, все говорили: родился Джулиан, адвокат. Все было решено, дедушка, папа, дядя, сестра были судебными юристами, и я тоже собирался работать в этой области.

На 2-м курсе у нас был обязательный предмет «элементы экономики», который преподавал советник президента по экономике и на котором собиралось полторы тысячи студентов. Я к этому предмету был равнодушен, и поэтому всегда забирался на галерку и рассматривал витражи огромного зала, удивительно красивые, как в храме. Однажды я, как всегда не спеша, шел на это занятие, и вдруг услышал, как прямо на Гарвардской площади какой-то старик поет песню Булата Окуджавы. Знаете песню «Пока земля еще вертится»? А я не знал. И даже не знал, что это за язык. В понимании американца Россия — это увертюра «1812 год» на 4 июля, какие-то романы "Толстоевского" забытые сразу после чтения в школе, какие-то фильмы про войну и про шпионов. Но вдруг эта песня… которая заставила на следующий же день пойти учить русский язык.

— Вы в России уже много лет. А есть ли у Вас, что сказать русским о русских?

— Есть один парадокс, который меня очень волнует. Сейчас все больше и больше людей верят в Бога, сотни храмов строятся и восстанавливаются, и кажется, вот оно — духовное возрождение, чудо. Но иногда мне кажется, что в советское время люди, даже ни во что не верующие коммунисты, в целом были духовнее (конечно, я не говорю про палачей и душегубов). Читали все. Бренчали на гитаре на кухне, писали стихи, и да, часто эти стихи были запрещены, но их все равно знали наизусть. Разговоры тогда не были только о деньгах: говорили о поэзии, о музыке, о литературе, о театре. Веру искали, она была в воздухе. Может, я и ошибаюсь, но иногда мне кажется, что для некоторых якобы верующих людей главную роль играют отношения не с Богом, а с деньгами, и их мир совсем не духовный, а материальный. И как часто я скорблю о том, как мало русские люди сегодня знают стихов Есенина, Мандельштама, даже Пушкина, которые насквозь пропитаны верой. Меня это очень удивляет.

И еще мне, как иностранцу, хоть и уже давно считающему себя немного русским, сильно бросаются в глаза неразрешенные противоречия русской истории, даже в ежедневной жизни. Выходите из метро Марксистская — на улицу Солженицына! Оттуда следующая остановка метро — Курская. Выходите там и видите надпись: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Или гуляешь по Никольской мимо ГУМа, а там наряженные артисты, изображающие Ленина, Сталина, Николая II предлагают вам сфотографироваться, и вполне возможно застать такую картину, как Ленин и Николай (жертва Ленина) вместе сидят и курят… Я уже не говорю о том, как на елках очень часто вместо Вифлеемской звезды можно увидеть советскую красную звезду. И даже через эту елочку, по-моему, в стране продолжается Гражданская война. Мне кажется, перед Россией, перед каждым русским человеком стоит серьезная задача — разобраться, понять, как и кого нам почитать. И для тех, и для этих как-то найти примирение; осознавая при этом, в кого мы все-таки верим. Но мне кажется, сегодня мало, кто об этом думает. Не до этого.

— Джулиан, Вы переводили книгу епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» — в надежде на кого? Вы знаете, кто ее читатель в Америке?

— Вы знаете, мне кажется, что в первую очередь «целевой аудиторией» (хоть я очень не люблю эту фразу) «Несвятых святых» стало мое собственное сердце. Такое ощущение, что эта книга вообще написана для меня — для такого вот, образованного, но не особо верующего человека, которому впору читать ваш журнал для сомневающихся.

МОЙ ПАПА БЫЛ ИУДЕЙ, МАМА — КАТОЛИЧКА. СОГЛАСНО ИУДАИЗМУ, ВЕРА К РЕБЕНКУ ИДЕТ ЧЕРЕЗ МАМУ, СОГЛАСНО КАТОЛИЦИЗМУ — ЧЕРЕЗ ОТЦА, И ПОЭТОМУ Я ИМЕЛ ПОЛНЫЙ НОЛЬ.

Я ходил на разные молитвы, много читал Библию сам; я искал Бога, и в то же время читал разных философов XVIII-XIX веков — и считал себя скорее агностиком-атеистом. Когда я приехал в Россию, православие меня не особенно интересовало. Даже когда я начал в 2012 году переводить книгу владыки Тихона, я думал: ну, что это такое, какие-то духи, голоса, каноны, законы — зачем это все нужно, зачем так усложнять свою веру! Я ведь, помимо всего прочего, адвокат — и мне нужны доказательства. А тут про какие-то чудеса? Ну уж прямо! Но... странно, живешь с этим и... потихонечку начинаешь чувствовать Провидение, чувствовать присутствие Бога. Любовь определяет нас, а не мы ее — я бы так пересказал суть книги моего любимого батюшки (ведь хоть он и епископ и теперь зовется владыкой — для меня он всё же навсегда останется именно дорогим батюшкой). Ну, не могу объяснить. Потихонечку те бытовые чудеса, которые постоянно происходят в книге, начинают проникать и в тебя. Когда я общаюсь с владыкой Тихоном, то для меня это живое продолжение книги: тот же юмор, те же невеорятные совпадения, те же бытовые чудеса, та же теплота и забота — хоть диктофон включай и записывай. Я потом познакомился и с некоторыми героями книги — просто сидел и пил с ними чай. И они абсолютно верно описаны. И вдруг — не знаю, что со мной произошло, но закончив перевод книги, я понял, что хочу креститься.

В Америке часто говорят: каждый джентльмен должен понимать, в каких ситуациях джентльменом быть нельзя. Допустим, джентльменская сдержанность неуместна, когда кому-то грозит смертельная опасность. Мне кажется, так же и с нашим разумом. Нужно понимать, что есть иногда ситуации, в которых нельзя руководствоваться одним только чистым разумом, а нужно слушать сердце. Сердце ведь умнее.

Я думаю, что, хоть в Америке уже и живет 7,5 миллионов православных, эта книга переведена не только для них. К этим простым чудесам может быть открыт любой человек, любой национальности и любого вероисповедания. Например, редактор «Несвятых святых» на английском языке, еврейка, прочла эту книгу от корки до корки за одну ночь. И знаете, что она сказала? Что после этой книги она стала более верующей еврейкой. И, по-моему, это здорово!

— А как Вам кажется, в Вашей жизни чудеса есть?

— А как можно перевести «Я помню чудное мгновение…», не пережив чуда? Ведь задача переводчика — передать не только слова, но и мурашки, и слезы, и колокольный звон. Конечно, конечно, чудеса есть. Но ведь чудеса — это не только когда разверзаются небеса. Нет, самые большие чудеса — это как раз те, что не описываются в газетах. Мы никогда не прочитаем о том, что сегодня муж был верным и преданным своей жене, что сегодня он принес ей розы; что мать сегодня покормила своего ребенка. Нет. Вот если мать утопила своего ребенка, это повод попасть в газету! Доброта вроде бы норма, правда, есть много людей, которые ежедневно калечат души своих близких. Чудо — когда каждый день кто-то кого-то преданно любит и ничего за это не просит. И это Вам говорит драматург. Да, да! Самое чудесное — это то, что происходит без драмы.

Я попросил у владыки Тихона разрешения пожить в монастыре накануне и во время перевода «Несвятых святых». А иначе как перевести эту книгу, как понять те бытовые чудеса, которые в ней происходят? В словаре про них ничего не сказано. Их надо видеть своими глазами, их надо пережить. Я провел много времени в Сретенском монастыре, в Печорском монастыре, в скиту в Рязанской области, я побывал почти во всех местах действия книги.

— Жизнь в монастыре помогла как-то по-новому посмотреть на свою жизнь?

— Жизнь в монастыре дала понять, что можно жить по-другому. Без дергания. Без девятнадцати e-mail’ов и двадцати звонков в день. Я Вам сейчас прочитаю древнейшее в мире стихотворение, найденное при раскопках города Ур в Месопотамии и написанное 4000 лет до нашей эры:

Поющего ему в тишине.

«Несчастный современный человек»! И это 4000 лет до нашей эры! Хоть что-нибудь изменилось за это время? Только увеличелось количество способов не слышать голос Бога, поющего нам в тишине. Наверное, жизнь в монастыре дала мне возможность задуматься о том, что я делаю не так со своей жизнью и как я могу сделать ее лучше. В монастыре я получил наглядное объяснение тому, как служить Богу и людям по-настоящему.

— А что для Вас самое трудное в Православии?

— Я очень строптиво воспринимал православные каноны… Ведь я человек, пришедший из совсем другой культуры, — и вот передо мной эта многовековая традиция византийских одежд и прочего, прочего. Конечно, сразу много вопросов. Почему, например, в протестантской Церкви можно есть перед Причастием, а в православной нельзя? Почему в одно время на литургии можно сидеть, а в другое нельзя, почему служба не на русском, всем понятном, языке, а на трудном для меня церковнославянском?.. Но Вы знаете, иногда в храме я не думаю. Нет, просто закрываю глаза, слушаю хор и вдруг понимаю, что некоторые фразы, которые пару месяцев назад были для меня полной белибердой, сейчас мне абсолютно ясны — и вдруг такое ощущение, что так было всю жизнь. Приходит понимание, что это таинство, что для каждого канона есть своя причина, что в это заложено столько безграничной мудрости, хоть мне этого сейчас и не понять!

Но есть для меня и то, отчего мне всегда очень больно. Дело в том, что все мои самые близкие люди исповедуют разные религии. Как я уже говорил, папа — иудейскую, мама — католическую… Дедушка вообще ни во что не верил. Близкий друг был буддистом. Помню, когда у меня умерла бабушка и были очень напряженные отношения с родителями, этот буддист позвал меня пожить у него дома, принял меня с любовью и заботой, как родного. Я всегда думаю о нем, когда вспоминаю притчу о добром самаритянине. И вот я прихожу в православный храм и вижу надпись у стола с записками за здравие и за упокой: указывать имена только крещеных в Православии. Мне от этого иногда горько. А что, за упокой души родной матери мне нельзя помолить Бога в православном храме?

— А почему тогда Вы все-таки Православие выбрали?

— А почему этот бард остановился у ворот Гарвардской площади именно в тот момент, когда я шел мимо?..

Разве можно ответить на вопрос, почему вы любите? Я не знаю. Почему столкнувшись именно с Православием, мне впервые в жизни искренне захотелось креститься, отодвинув все свои сомнения и противоречия на второй план? Это произошло как бы совершенно случайно, но при этом я увствую, что ничего случайного нет. Ведь вера — это не констатирование, вера — это открытие. Это удивление. Это что-то живое… Словами до ответа на этот вопрос докопаться точно не получится. Ведь есть чувства, для которых нет слов. Наверное, только музыка может такие чувства выразить. Как сказал Пушкин, «из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия».

— Мы еще не поговорили о Пушкине, который, как известно, наше все. С чего Вы начали знакомство с ним? И почему он стал и Вашим «всем»?

As God grant by another you may be.

Ритм сохранен, поэтому, наверное, читатели, даже не знающие английского языка, догадаются, что я прочел «Я вас любил: любовь еще, быть может…». Это первое стихотворение Пушкина, с которым меня познакомила моя первая учительница русского языка. Когда она поняла, что я не очень прилежный ученик, что я не люблю писать диктанты, не люблю морфологию, зато люблю поэзию, она решила сразу дать мне Пушкина. И я полюбил Пушкина и русский язык, навсегда. Но я, конечно, люблю очень многих русских поэтов и писателей — и Лермонтова, и Некрасова, и Тютчева, и Фета, и Блока, и Ахматову, и Цветаеву, и Мандельштама, и Есенина, и Высоцкого, и Окуджаву, и Чехова тоже очень люблю. Но Пушкина больше всех. Удивительно, но я и американскую литературу смог по-настоящему полюбить только после первой поездки в Россию. Когда я сюда приехал, все пытались обсудить со мной Мелвилла, Готорна, Воннегута… А я их не читал! Потому что в школе я, если честно, читал абсолютный минимум — только чтобы сдать экзамены и сразу забыть. Вышло так, что там я проходил американскую литературу, а здесь в России я ее полюбил!

Но Пушкин для меня (наверное, потому что я и сам уже русский в душе) — это действительно все, это солнце нашей поэзии. Стихи Пушкина — это проявление и Божества, и вдохновения, и жизни, и слез, и любви. То особое светлое состояние, при котором чувствуешь себя связанным с какими-то другими формами бытия, это нежность, доброта, стройность, светлость, игривость, это и восторг, и вдохновение, и сострадание. Это чудо. Ну, не мне вам говорить!

Знаете, какая строчка в «Евгении Онегине» для меня ключевая? Ответ Онегина на письмо Татьяны, когда они встретились в саду, предваряет строчка: «Минуты две они молчали». Если вы дальше прочтете вслух весь монолог Онегина: «Вы ко мне писали,// Не отпирайтесь. Я прочел// Души доверчивой признанья…» — на это уйдет секунд 90, не больше. Сопоставьте это с молчанием в минуты две, представьте, как в это время он смотрит на эту чудесную девушку, на влюбленную Татьяну… Почему Евгений молчал? Я считаю, что дело все в том, что в этот момент он уже ее любит, а в эти две минуты своего молчания он осознает, что не достоин ее, что он не способен любить и потому ей отказывает. И в то же время он молчит, потому что боится ранить это существо.

Пушкин не учит, а показывает. Одна из главных его черт — некая такая ненавязчивость. В том числе и в вере. Если Достоевский прямо смотрит в твое сердце, бьет тебя по голове, и тащит к Христу, то у Пушкина другой подход. Он просто показывает. Например, когда в «Евгении Онегине» он описывает Москву, он пишет:

И стаи галок на крестах.

Одни имена существительные! И эта последняя строчка, «и стаи галок на крестах», была запрещена, потому что цензорам она показалась кощунственной. Но это ведь не кощунство, это правда. Галки-то не понимают, на чем они сидят. Разве не чувствуется в этой строчке, наоборот, любовь, вера даже, гармония?

У Пушкина везде — свет. Даже в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?». Задумайтесь, ведь это почти исповедь! Ведь он как бы говорит: бывают у меня такие моменты, когда я не понимаю, зачем я живу. Только верующий человек может так открыться! А после исповеди, как известно, как на душе светло и хорошо!

Иногда мне кажется, что Россия и Америка — это зеркальные отражения друг друга. И при этом между ними огромная пропасть… Но я не хочу об этом рассуждать, хочу действовать. Хочу, чтобы русская культура в Америке была представлена как можно шире. Хочу, чтобы американцы знали Пушкина.

ПОТОМУ ЧТО НЕВОЗМОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ РОССИЮ, ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ПУШКИНА.

Я хочу, чтобы каждый американец мог открыть томик Пушкина и почувствовать это тепло, этот свет, эту волю, эту грацию, эту полнейшую гармонию с мирозданием, с Божеством. Когда Пушкин у вас в душе, вы автоматически открыты вере и чудесам. Открыты по-русски.

— Джулиан, Вы упомянули стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…». А у Вас в жизни был такой момент, когда Вы задавались вопросом: «А зачем я вообще живу»?

— Да, у меня был такой момент, самый грустный в моей жизни. Я абсолютно не понимал, зачем я живу, не понимал, зачем я работаю. Я тогда работал юристом, по сути — был просто офисным планктоном. Садился каждый день в электричку, приезжал на работу, подавал пропуск, поднимался на 38-й этаж, сидел в маленьком кабинетике, писал какие-то бумаги, чтобы огромнейшая компания зарабатывала еще на несколько миллионов больше. Я очень уважаю профессию юриста, но я чувствовал, что она не для меня, у меня было жуткое ощущение, что каждый мой день проходит бессмысленно. Доходило в тот момент даже и совсем до дурных мыслей…

И однажды я ехал в поезде, и вдруг что-то случилось. Опять-таки так же, как в Гарварде, «вдруг». Этому моменту даже посвящен монолог в моей пьесе.

— Вы говорите о пьесе «Благодарение», которую Вы сейчас ставите на российской сцене?

— Да. Один из героев этой пьесы говорит: «Странная вещь случилась со мной в поезде: мне вдруг стало ужасно жалко всех кондукторов. Что может быть скучнее, чем работать кондуктором? Это даже скучнее, чем работать адвокатом! Представляешь? Каждый день одни и те же пустые взгляды, пресные приветствия и проверки билетов. Даже поговорить не с кем! Но вопреки всему они счастливы! Они поют! Выпевают названия каждой Богом забытой остановки! Как весело и мелодично они будят нас, спящих адвокатов и банкиров! «Олтон! Олтон! Следующая Флэтфорд!» Надо быть просто каменным, чтобы не услышать музыку в их голосах!».

Как часто и бывает в нашей жизни, собеседник не слышит этого героя. И тогда вдруг он говорит: «Я люблю поезд. Особенно ночью, возвращаясь домой поздно с работы. Бывает, сижу я в пустом вагоне и, откинувшись назад, беззаботно гляжу в окно. Никто меня не дергает, не угнетает, не осаждает. Наконец-то я один! Только я и веселые эти кондукторы… И вдруг! — как будто они поют уже не мне, а другому мне, именно настоящему мне, а не этому роботу в синем костюме! Откладываю газету, смотрю сквозь морозное стекло на синее ночное небо, на робкие звезды: снег на заводских заборах, замерзшие бейсбольные поля. Месяц выглядывает из-за темно-зеленых сосен, тонкие силуэты деревьев, играя ветками на ветру, щеголяют ледяными ожерельями. Слегка покачивается поезд, мягко меня убаюкивая, убаюкивая, как младенца. Снег, вихрящийся у вагона, поет безмолвно о гармонии первозданного бытия… Чудо! Чистота! Красота! Жизнь добрее, чем нам кажется! Вдруг, я это просто знаю! Вдруг! Светлая такая надежда пробуждается во мне… Вдруг! Вся грусть и злоба на этот мир несправедливый, вся моя тайная ярость, все сомнения и страхи — вдруг их нет! Вдруг! Рассыпались по рельсам! Душа словно чисто вымыта, как новая! И конечно, это все чушь, но на секунду мне мерещится… Родная моя, моя любовь! Не поверишь! Какое теплое, глупое ощущение счастья! Как будто жизнь действительно прекрасна! И в ней действительно есть смысл — может быть даже, действительно, есть Бог… Всевидящий, Вселюбящий, Всепрощающий».

Это не придуманный эпизод, это мое личное переживание. С которого, кстати, и начала зарождаться пьеса. Можно сказать, что я тогда почувствовал все то же, что и Пушкин в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный…»: момент крайнего отчаяния и — вдруг как будто пробуждение. Как будто пелена спадает с глаз, как будто мир был черно-белым и вдруг, внезапно, стал цветным.

— А как Вы думаете, почему это пробуждение души у кого-то происходит, а у кого-то — нет?

— Не знаю. Может быть, такое пробуждение происходит со всеми, но у кого-то, может быть, остается что-то детское в душе, чтобы к этому быть открытым. Ведь сказано, что если мы не будем как дети, то не войдем в Царствие Небесное. Я думаю, что без этого детского состояния в жизни может быть очень сложно: как минимум сложно без него открыть свое сердце. И, может быть, даже что-то в жизни изменить. Дети ведь легче меняются, чем взрослые.

— О чем ваша пьеса?

— О любви. О том, как важно друг друга слышать. Мне кажется, сегодня не менее сложно, чем услышать «голос Бога, поющего нам в тишине», прислушаться к собственному ребенку, к супругу, к маме, к другу.

— А чем вызвано Ваше желание работать в России в качестве драматурга?

— Вы знаете, я очень устал от того, что приходишь в театр на величайшую пьесу «Вишневый сад», а там на самом деле идет не «Вишневый сад», а, простите, маркиз де Сад. Я устал от «Короля Лира» с унитазами на сцене, от рутинного богохульства, святотатства, от дешевых трюков и визуальных эффектов…

Я перевел «Маленькие трагедии» Пушкина на английский язык, чтобы поставить их на американской сцене. Режиссер просил не вмешиваться в процесс репетиций и прийти только на премьеру. Но я решил прийти за пару недель до премьеры, и что я увидел! «Скупой рыцарь». Список действующих лиц: 1-я проститутка, 2-я проститутка, 3-я проститутка, 4-я проститутка, 5-я проститутка, просто проститутка, сутенер, вышибала в казино, альфонс… Серьезно! И только-только после всех вышеперечисленных персонажей реальные персонажи пьесы. Я спросил: «Откуда вы это взяли?» Режиссер ответил: «А это мое видение!».

А ведь театр — это не шоу-бизнес, не эпатаж. Конечно, театр должен занимать публику, в театре не должно быть скучно, само собой. Но мы часто забываем о том, что театр — это храм. Это место по изучению человеческой души. Это место для исповеди. В этом его интерес: исповедь, сердечность как раз намного занимательнее любых спецэффектов. Театр — это виноградник, а режиссеры в нем — виноградари. Которые сегодня, расставляя унитазы на сцене, как мне кажется, не умеют ценить то, что им оставлено.

— А кто виноват в том, что сегодня сакральное значение театра стирается, а великие тексты упрощаются и уплощаются? Режиссер или публика?

— Мне кажется, режиссер считает, что исходит из желаний публики, но публика, по-моему, не виновата. Когда мы ставим Пушкина в чистом виде, люди приходят ко мне и говорят спасибо, выражают радость от всей души. Если Пушкин радовал нас двести лет, я уверен, что и еще двести лет будет радовать. И то, что проверено временем, уже бессмертно. Так же, как Шекспир, как Софокл.

Почему дирижеры не берутся переписывать музыку Бетховена и Моцарта? Они наверняка знают, что лучше, чем у Моцарта, у них не получится. Музыка неприкосновенна. Так почему же так дерзко переписываются великие тексты, почему подчас так бездумно обращаются со словом? Для меня это большой вопрос.

Вы не понимаете Пушкина? Ну, откройте тогда словарь, читайте комментарии, побудьте с гением до тех пор, пока не поймете и не почувствуете. Только не надо его все время тянуть вниз. Это нам надо постоянно до него дотягиваться. Ведь настоящее, большое искусство и должно быть трудным. Оно требует с нас, но и стоит того!

Беседовала Дарья Баринова

При подготовке интервью использовались материалы программы «Светлый вечер» на радио «Вера» (эфир от 28.09.2016)

Если Вам понравился этот материал — поддержите нас!

Отвечает Александр Ткаченко, писатель, публицист, психолог

Слишком частое употребление важного слова может убить его смысл, вытряхнуть из него «начинку», оставив лишь пустую форму, которую всяк волен наполнять тем содержанием, которое ему по душе.

Нечто подобное иногда происходит в церковной и уж тем более – в светской среде со словами «грех», «страсть», «порок», и еще целым рядом слов. Ясно, что все они означают что-то нехорошее, направленное против Бога и Его замысла о мире. Но провести между ними ясную смысловую границу бывает нелегко, особенно тем людям, которые только-только переступили порог Церкви. Поэтому, мы попробуем здесь на самом простом уровне рассказать об этих вещах — о том, что в них общего, какой смысл содержится в каждом из этих слов и как отличить их друг от друга, чтобы они не слипались в один непонятный комок, с которым неизвестно что делать.

Грех — это всегда действие. Раскольников ударил старушку-процентщицу топором — совершил грех убийства. Остап Бендер утащил у мадам Грицацуевой золотое ситечко — согрешил воровством. Бросилась несчастная Анна Каренина с платформы под паровоз — взяла на себя грех самоубийства. Загулял юный мушкетер д’Артаньян с ветреной женой своего квартирного хозяина — совершил грех прелюбодеяния. Наврал Хлестаков простодушным провинциалам, будто лично знаком с Пушкиным – согрешил, пускай и словом. Слово ведь тоже – действие. Этот список можно продолжать до бесконечности, поскольку, мировая драматургия большей частью как раз и состоит из описания самых разнообразных грехов.

Но и в реальной жизни грехи, увы, ежедневно сопутствуют жизни человека. Правда, выглядят они, как правило, не столь ярко, как в книгах или на театральной сцене. И в плоскость уголовных преступлений, слава Богу, тоже переходят довольно редко. Но суть их от этого не меняется: грех — это осознанный поступок, действие наносящее вред самому грешнику и другим людям. Подрезал машину на трассе, демонстрируя свою водительскую «удаль» — согрешил. Орешь диким ором на перепуганную жену или детей — грешишь. Завела на стороне романчик, изменяешь втихаря мужу — грех творишь. Говоришь какое-нибудь оскорбление в ответ на чужую грубость – грешишь словом (которое, как уже было сказано – тоже действие).

А еще, как это ни странно прозвучит, можно согрешить и несовершённым действием. Например, пройти мимо лежащего на мостовой человека, даже не поинтересовавшись, что с ним случилось, не нуждается ли он в медицинской помощи. Или просто — сидя в метро, залипнув на свой смартфон и в упор не замечая стоящую перед тобой пожилую женщину.

Вот в этих грехах-поступках и следует каяться на исповеди в храме. Причем не просто составить «отчет о проделанной работе», написав грехи на бумажке и подсунув ее батюшке — на, мол, честный отче, ознакомься с моими «художествами». Каяться на исповеди нужно прежде всего в тех грехах, которые тяготят совесть, лежат на сердце тяжелым камнем и не дают жить спокойно. Описывать их подробности в мельчайших деталях не нужно. Но и сводить исповедь к безликой реплике в стиле «согрешил гневом», или «нелюбовью к ближнему» тоже вряд ли стоит. Лучше всего кратко, но внятно изложить суть содеянного, по возможности — вслух. Например: «Согрешил тем, что оскорбил жену грубым словом, напугал своим криком детей». Сказать вслух перед священником подобные слова бывает невероятно трудно. Но именно через такой труд и может родиться в душе настоящее покаянное чувство, отвращение к тому, что ты натворил, и желание никогда больше не повторять этот грех. Все остальное — уже дело священника и благодати Божьей.

Есть еще одна разновидность греха, о которой следует упомянуть особо. Греховное действие совсем не обязательно может быть физическим и даже слово для него может оказаться ненужным. Грешить можно в воображении, в фантазиях. Но и в этом случае грех все равно будет действием, пускай и мысленным. Не стоит утешать себя тем, будто в силу этой своей сокрытости от внешнего мира мысленные грехи представляют собой нечто малозначительное. Положа руку на сердце, каждый из нас может признаться себе в том, что бывают такие мысли, о которых стыдно рассказывать даже самым близким людям. С точки зрения неверующего человека в этом нет ничего страшного: мало ли кто о чем фантазирует на досуге — главное, чтобы в реальной жизни все было пристойно и в рамках закона. Но в том-то и беда, что самые гнусные преступления совершались маньяками, садистами и насильниками уже после того, как они сотни и тысячи раз совершили их мысленно и этими страшными мыслями подготовили себя к реальным злодеяниям.

Видный деятель Русского Зарубежья протоиерей Сергий Четвериков говорил об этом так: «…Мы склонны мало придавать значения дурным движениям нашего сердца, и говорим себе и другим: “Думай и чувствуй, что хочешь, только не вреди никому!” Или иначе: “Какое кому дело до моих мыслей и чувств?.. Ведь я же никому не врежу?” Но такого рода рассуждения глубоко ошибочны. …Душа, заполненная нечистыми помыслами и пожеланиями, теряет постепенно способность совершать светлые и добрые дела. Мысленный грех бывает хуже греха сделанного. Грех делом всегда ограничен условиями его совершения; грех мыслью никогда решительно ничем не ограничен. Совершить можно лишь немногое, но нет конца тем чудовищным преступлениям, которые может мысленно совершать человек, распустивший свое воображение. Самое же плохое то, что, впадая в этот грех внутренней нечистоплотности, человек обманывает себя сознанием, что он ничего дурного не делает. А между тем, когда настает для него момент настоящей деятельности, душа его оказывается вся источена, вся развращена внутренним грехом воображения, неспособна к добру и к власти над собою».

Мысленные грехи могут наделать много бед в жизни человека, поэтому им непременно следует противостоять и нещадно бороться с ними каждый раз, как только заметишь, что твои ум и душа услаждаются ими. Сделать это не так уж и трудно, если быть внимательным к собственным мыслям. Ну вот, например, обругал тебя на работе начальник. Ответить ему тем же ты не можешь (если, кончено, не собираешься после этого с треском вылететь со своего рабочего места). И знаменитых резиновых манекенов с физиономиями начальников в наши офисы никак не завезут, хотя, говорят, в Японии еще с семидесятых годов прошлого века практикуется такой способ снятия стресса: получил втык от руководителя — тут же бежишь в комнату психологической разгрузки, и навешиваешь его манекену и с правой и с левой, пока не приведешь свои эмоции к утраченному равновесию. Но весь этот изысканный фэншуй — в Японии. А что же остается униженному и оскорбленному работнику в наших родных широтах? Да то и остается, что в мыслях сотворить с хамом-начальником все, чего он заслужил своим беспардонным поведением. И вот, когда ты мысленно ставишь его на колени у края самой глубокой пропасти и, не слушая его жалкий лепет, безжалостно пускаешь ему пулю между глаз, знай — ты только что согрешил мысленным действием. Что же теперь с этим делать? Срочно бежать на исповедь к батюшке? Нет, против этого вида грехов Церковь предлагает уже другое оружие, которое каждый из нас всегда имеет под рукой в любое время дня и ночи. Немедленная покаянная молитва, обращенная к Богу — вот самое действенное средство против того бесчисленного множества грехов, которое каждый из нас постоянно совершает в своем внутреннем мире. И не нужно ждать для этого очередной исповеди. Покаяние в мысленных грехах можно и нужно совершать тут же, в любом месте, мысленно же обращаясь к Богу с просьбой простить этот грех и дать силы впредь не увлекаться подобными мысленными экзекуциями, оскорблениями и прочими греховными безобразиями. Святитель Феофан Затворник прямо говорил: «Относительно мелких греховных движений сердца, помыслов и т. п. <…> следующее правило: как только замечено что-либо нечистое, тотчас следует очищать это внутренним покаянием пред лицом Господа. Можно этим и ограничиться, но если нечиста, неспокойна совесть, то потом еще на вечерней молитве помянуть о том с сокрушением и — конец. Все такие грехи этим актом внутреннего покаяния и очищаются».

(Хотя, конечно, этот совет Святителя не относится к тяжелым случаям, когда мысленные грехи становятся ужасной привычкой, полностью овладевающей человеком и уводящей его в некое подобие виртуальной реальности. Такая ситуация, требует совершенно особого покаяния и специальных усилий, чтобы с ней справиться. Об этом нужно говорить с духовником на исповеди, но не подменять перечислением своих снов и фантазий, а именно отдельно обсуждать, что же делать дальше и как с Божьей помощью победить эту страшную язву, невидимую для окружающих).

В отличие от греха, страсть — это не поступок, а устойчивое и чрезвычайно сильное влечение человеческой воли к тому или иному греху. Развивается такое влечение через многократное совершение этого греха до тех пор, пока в один ужасный момент человек вдруг понимает, что более не властен над своим желанием и теперь наоборот — это желание обретает над ним полное господство. Самым наглядным примером такой зависимости является наркомания: пристрастившись к наркотической отраве, люди тратят сначала огромные деньги на приобретение любимого зелья, потом — еще большие деньги на попытку «соскочить», но — увы! — избавиться от этой страсти удается далеко не всем.

Примерно по такой же схеме развиваются события у людей, пристрастившихся к пьянству или к обычным сигаретам. И хотел бы бросить — а уже не получается. Страсть требует себе ежедневной жертвы.

Но страсти в человеке могут действовать и без всякой навязанной организму извне химии. На болезненном влечении людей к азартным играм основана вся индустрия казино и тотализаторов по всему миру. Даже такой титан мысли, как Федор Михайлович Достоевский, много лет мучительно страдал от непреодолимого влечения к игре, многократно проигрывая подчистую все деньги своей семьи.

Ну а о том, как страсть к игре терзала Владимира Высоцкого пишет в своих воспоминаниях его супруга Марина Влади: «...Я с наслаждением залезаю под одеяло и выключаю свет. Но как только я вытянула уставшие ноги, свет опять включается, ты буквально бросаешься на меня и с бешеными глазами и блестящим от пота лицом требуешь денег:

— Те, которые ты прячешь, — деньги на путешествие!

Я отползаю на другой край кровати. Ты обегаешь ее и кричишь срывающимся голосом, чтобы я отдала тебе деньги.

Ты хватаешь меня за плечи — ты, который ни разу не поднял на меня руку, даже в худшие моменты пьяного бреда, — и принимаешься меня трясти. Ты вытаскиваешь меня из постели и подталкиваешь к шкафу, где я прячу сумочку. На насилие я реагирую соответственно: вынув сумочку, я швыряю тебе в лицо все ее содержимое. Ты подбираешь пачку долларов и исчезаешь, хлопнув дверью. Я остаюсь в обалдении. Я ведь знаю, что ты не пьешь, и все-таки твоя ярость меня пугает.

Я натягиваю рубашку, джинсы, бросаюсь к лифту... Но уже поздно. Ты сидишь убитый, с опущенными руками. Рядом с тобой невозмутимые японцы укладывают зеленые пачки денег. Ты все проиграл. Все деньги на путешествие! В несколько минут тебя утопило настоящее сумасшествие азарта».

Почему же столь умные, сильные, талантливые люди вдруг оказываются беспомощными перед банальной колодой карт или дурацким шариком, бегающим по кругу рулетки?

Дело в том, что корни страстей произрастают из нашего сердца, уклонившегося от Бога. Изначально человек был сотворен так, что самой большой его радостью было общение со своим Создателем. Отпав от Бога, он себя этой радости лишил. И с тех самых пор безуспешно пытается найти ей замену. Или, говоря иначе, — найти себе иного бога, дающего ему утраченную радость и блаженство богообщения.

Традиционно в христианстве таких ложных богов принято называть идолами. Поэтому любая страсть в сущности своей — идол, ложный бог, которому человек служит в надежде на радость и счастье. Этих идолов может быть великое множество, однако духовно-опытные подвижники, внимательно наблюдавшие за малейшими движениями своей души, вывели три основных магистральных потока страстных желаний, которые потом расходятся на десятки и сотни ручейков и речушек.

Имена этим трем главным страстям — сластолюбие, сребролюбие и славолюбие.

К сластолюбию относится все, что так или иначе услаждает человеческое тело и душу.

К сребролюбию — деньги и все радости, которые можно за них купить.

К славолюбию — почет и уважение среди людей, власть, известность, наслаждение похвалой или хотя бы публичным упоминанием твоего имени.

И если хотя бы один из этих идолов «прикусит» несчастного человека, понадеявшегося стать счастливым с их помощью, то жизнь его превратится в рабство ложному богу. Обуявшая человека страсть будет требовать от него все новых и новых грехов, не давая остановиться, гоня его от одного нравственного падения к другому до тех пор, пока он не погибнет окончательно. Так, для Достоевского и Высоцкого идолом-мучителем стала рулетка, из-за которой, не особо прячась, выглядывает породившая эту мерзкую игрушку страсть сребролюбия . Слава Богу, рулетка не погубила их. Но сколько же страданий доставил этот идол им самим и их женам…

Образно говоря, страсть — это пылающие в сердце человека огненные угли, которые он тщетно пытается залить все новыми и новыми порциями греха, не понимая, что с тем же успехом можно пытаться затушить костер бензином.

На исповеди каяться в страсти не нужно, достаточно принести покаяние в грехах, совершенных под ее влиянием. Страсть же — скорее тема для отдельного и обстоятельного разговора с духовником, но не во время богослужения.

Порок — это некое качество человеческой личности, нравственная ущербность, ненормальность поведения, греховность жизни, которую человек уже не в силах скрывать, и потому она стала видна постороннему взгляду. Порок — рабское клеймо, которое грехи и страсти уже успели выжечь на душе и теле своего раба. В широком смысле порок можно считать синонимом страсти, но точнее все же будет сказать, что это — результат ее разрушительного действия, отметина, по которой можно определить, какая именно страсть владеет несчастным человеком. Как может выглядеть порок, хорошо показал Роберт Люис Стивенсон, когда описывал воспоминания бывалых пиратов о страшном даже для них капитане Флинте:

«И рожа у него была, как у дьявола! — воскликнул третий пират, содрогаясь. — Вся синяя-синяя!

— Это от рома, — добавил Мерри. — Синяя! Еще бы не синяя! От рома посинеешь, это верно».

Но не только пьянство может столь явственно отразиться на внешности человека. Завистливость, гневливость, похотливость и множество других пороков тоже искажают лица и поведение людей, без слов рассказывая окружающим о страстях, которые развились в них до такой степени, что стали для этих несчастных второй их натурой.

Соотношение же греха, породившей его страсти и порока можно проиллюстрировать следующим примером.

Сорвал человек свою накопившуюся за день агрессию на беззащитных родных: наорал на жену, детей, тещу — это грех, поступок, в котором следует каяться и говорить о нем на исповеди.

Движим он был при этом страстью гнева, постоянно толкающей его к подобным грехам.

Ну а порок его, очевидный для всех, можно обозначить как гневливость.

Итак, со словами мы разобрались, что, в общем-то, не так уж и трудно. А вот бороться со своими страстями, грехами и пороками — задача куда более серьезная. И никакие журнальные лайфхаки тут помочь уже не смогут. От человека в такой борьбе нужны искреннее желание духовно выздороветь, готовность пожертвовать ради этого устоявшимися многолетними привычками, решимость не отступать. А еще — готовность подниматься после каждого падения, и вновь и вновь идти от ложных богов к Богу Истинному, сколько бы подножек ни ставили ему на этом пути идолы, не желающие так просто отпускать свою добычу.

И, наконец, самое главное — ни в коем случае не отпадать от Церкви, стыдясь своих пороков. Святой Ефрем Сирин прямо говорил, что Церковь — это не только собрание святых, но еще и толпа кающихся грешников, духовная лечебница. Когда у человека обнаруживают порок сердца, его направляют в кардиологическую клинику. Но куда еще, кроме Церкви, идти человеку с нравственными пороками? Дома их зеленкой не помажешь, и сами собой они не рассосутся. Конечно, в Церкви тоже можно столкнуться и с непониманием, и с высокомерием, и с недолжным отношением к страдающему человеку. Все это как раз следствие того, о чем говорил Ефрем Сирин, — наших человеческих немощей и нравственных болячек. Но именно ради создания Церкви приходил на землю Христос, именно ради нашего исцеления и спасения Он создал ее, пролив Свою бесценную Кровь. И потому другого места, где можно было бы вылечиться от грехов, страстей и пороков, на земле просто нет.

Мама Веры Ивановны была похоронена на Богородском кладбище, и она всегда настойчиво просила меня проследить, чтобы ее похоронили там же, около матери. Также много раз она давала подробнейшие указания о том, где именно рыть могилу, какой должен быть крест (самый простой, деревянный) и тому подобное. Вера Ивановна была очень бодрой и жизнерадостной, и мы всегда на ее «погребальные» беседы всей семьей возражали.

— Следствию известно, что вы настойчиво вовлекали гражданина Серова Ивана в организованное вами общество непьющих. Скажите, что это за общество, его цели, задачи и состав? — спросил его следователь.— Общества непьющих я не организовывал, и о существовании такового мне неизвестно. Зная гражданина Серова Ивана как склонного к пьянству, я два раза беседовал с ним по этому поводу, советуя ему бросить пить, — ответил отец Софроний.— Следствием установлено, что вы занимались чтением в церкви антисоветских проповедей. Расскажите, что вас побудило к этому?— Проповеди я читаю религиозного содержания. Антисоветских проповедей я никогда не читал.

2 октября следователь во время допроса спросил:

— Скажите, Несмеянов, сколько раз у вас на квартире устраивались пьянки, кто присутствовал и какие разговоры происходили?— В мае месяце 1937 года на Пасху после утренней службы я пригласил певчих клироса к себе на квартиру поздравить с праздником Пасхи. Зайдя в квартиру, мы пропели «Христос воскресе». Происходил разговор на тему о составе хора при церкви, и на закуску мною была приготовлена мелкая рыбешка; я сказал, что в кооперативе крупной рыбы нет, а поэтому ограничился этой — «чем богат, тем и рад», а разговоров о том, что в кооперативе одно вино, которым снабжают нашу кооперацию, и больше взять там нечего, я не вел.— Скажите, сколько раз вы были на квартире у председателя церковного совета и о чем с ним разговаривали.— Был два раза, ибо стеснялся к ним ходить, так как у него сын является учителем... Я рассказывал, что меня в 1930 году арестовали и сослали на три года, причем сказал, что сослали меня неправильно, злые люди наговорили, что я якобы вел антисоветскую агитацию против займа, а на самом деле сослали меня потому, что советская власть наметила пятилетний план строительства и хотела избавиться от всех священнослужителей и монахов, и в это число я попал.

— Следствием установлено, что вы проводили контрреволюционную агитацию, направленную на срыв мероприятий, проводимых на селе коммунистической партией и советской властью. Требую от вас искренних признаний по существу дела.— На поставленный вопрос отвечать отказываюсь и виновным себя не признаю.— Вашим ответом следствие не удовлетворено, требую вашей откровенности и искренней признательности по существу дела.— Повторяю, что на поставленный вопрос отвечать отказываюсь и виновным себя не признаю.

— В беседе с председателем церковного совета по поводу выпущенного советской властью «займа укрепления обороны страны» вы, обвиняемый Несмеянов, высказывали клевету и антисоветские взгляды, говорили, что «советская власть на словах ведет к зажиточной жизни, а на деле скоро будем помирать голодной смертью; с целью отобрать последние гроши у крестьян выпустили заем, и подписка на последний проводится под силой нажима». Признаете ли вы себя виновным в этом?— Беседы с председателем церковного совета по поводу займа у меня не было, и таких разговоров я нигде не вел. Виновным в этом себя не признаю.

Лев Толстой с сестрой Марией Николаевной. Ясная Поляна, 1898. Фотография С. А. Толстой

Лев Толстой с сестрой Марией Николаевной. Ясная Поляна, 1898. Фотография С. А. ТолстойВ произведениях Льва Толстого очень узнаваемы характеры и жизненные коллизии его многочисленных родных и знакомых: родителей, гувернера, своячениц, тетушек, братьев. А за столь яркими литературными звездами, как Анна Каренина, и вовсе тянется шлейф известных прототипов. Среди них, к примеру, старшая дочь А. С. Пушкина — Мария. Во всяком случае, внешность своей героини Толстой писал именно с нее, о чем свидетельствует сестра жены писателя Т. А. Кузминская: «…Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный столик подле нее; разговора я их не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью, он сам признавал это». А в бурном русле судьбы своей героини он смешал переживания сразу нескольких знакомых дам. Личная драма одной из самых близких Толстому женщин — его родной сестры Марии Николаевны — во многом перекликается с каренинской. Но писатель бросил свою Анну под колеса поезда, ввергнув в страшнейший из грехов — за самоубийц, как известно, даже нельзя молиться. А в реальной жизни Господь написал для Марии Николаевны совершенно иной сценарий.

Однажды Мария Николаевна попросила брата прислать ей новый роман, который «ужасно будет приятно прочесть». Речь шла об уже нашумевшей «Анне Карениной», первая и вторая части которой вышли в журнале «Русский вестник». В это время Мария как раз переживала последствия своего бурного любовного романа. Но, еще не зная, чем окончится сочинение Льва Николаевича, она написала ему: «Мысль о самоубийстве начала меня преследовать… так неотступно, что это сделалось вроде болезни или помешательства... Боже, если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от минутных наслаждений, которые никогда и не бывают наслаждениями, потому что все то, что незаконно, никогда не может быть счастием».

Лишь благодаря своему характеру и усилиям брата Мария не упала в бездну. И чтобы узнать истинные причины столь глубокого отчаяния, давайте проследим жизнь Марии Николаевны Толстой до этого ее Рубикона.

Осиротевшая в младенчестве Мария (мать умерла, когда ей едва исполнилось полгода, а отец — семь лет. —О. Л.) вместе со старшими братьями — Николаем, Сергеем, Дмитрием и Львом — воспитывалась тетушками в православных традициях. С Левушкой, который был старше ее всего на полтора года, они были особенно привязаны друг к другу, да и характерами были схожи. С 16 лет Лев наотрез отказался ходить на литургию, держать посты, исповедоваться и причащаться. В студенческие годы вместо нательного креста он носил на груди медальон с изображением Жан Жака Руссо, которого считал своим кумиром. В отличие от бунтаря-брата, Мария не уклонялась от молитв и таинств Православия. Но избалованная вниманием и потаканием опекунш, изнеженная и капризная она категорически не подчинялась укладу жизни «от звонка до звонка». Определенная на обучение в Родионовский институт благородных девиц в Казани, она не могла заставить себя регулярно бывать на занятиях. И для нее даже сделали исключение, назначив «приходящей». Однако недостаток институтского образования компенсировался домашним: Мария Николаевна прекрасно говорила по-французски, играла на скрипке и фортепиано, рисовала, была остроумной собеседницей.

Мария Толстая. Фото начала 1850-х гг.

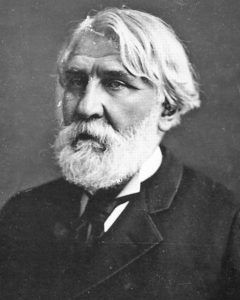

Тетушки-опекунши поспешили сбыть с рук племянницу, сосватав ее за дальнего родственника Валериана Петровича Толстого, который был старше на целую ее жизнь — на 17 лет. В первый же год брака Мария призналась Льву Николаевичу в письме: «Я вышла замуж за того, кого любила». Похоронив первенца и родив еще троих детей — Варвару (1845), Николая (1847) и Елизавету (1852), — Мария Николаевна вдруг поддалась сердечному увлечению. Когда Иван Сергеевич Тургенев приехал в свое имение Спасское-Лутовиново и супруги Толстые по-соседски нанесли ему визит вежливости, между 24-летней Марией и 36-летним Тургеневым мгновенно возникла взаимная симпатия. Похоже, Мария произвела сильное впечатление на писателя, так как о знакомстве с ней он сообщил и П. В. Анненкову: «...одно из привлекательнейших существ, какие мне только удавалось встретить. Мила, умна, проста — глаз бы не отвел. ...Я едва ли не влюбился», и Е. Я. Колбасину: «Премилая, симпатичная женщина», и Н. А. Некрасову: «Жена графа Толстого, моего соседа — сестра автора “Отрочества” — премилая женщина, умна, добра и очень привлекательна. Завтра я с графиней Толстой крещу у тургеневского попа, покумлюсь с ней». Не искушенная в тонкостях светского обхождения, Мария приняла эмоции писателя за подлинное увлечение ею. Брат Николай с тревогой сообщал Льву: «Машенька в восхищении от Тургенева. Но Маша не знает света и вполне может ошибиться насчет такого умного человека, как Тургенев». Плодом той влюбленности стала тургеневская повесть «Фауст», главная героиня которой Вера Ельцова — копия Толстой. В одном из своих писем Иван Сергеевич признается ей: «“Фауст” был написан на переломе, на повороте жизни — вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости». И ничего не обещает.

Тучи на семейном небосклоне сгустились, когда в один отнюдь не прекрасный день Мария Николаевна узнала о многочисленных изменах мужа. Его любовные похождения не были секретом для многих членов семьи. Так, по свидетельству Татьяны Кузминской, свояченицы Льва Николаевича, «Валерьян Петрович вел очень безнравственную жизнь и изменял жене, когда только представлялся случай». Однако жена, как это обычно бывает, узнала обо всем последней. Оказалось, граф Толстой не гнушался близостью даже с гувернанткой своих детей. Вот чьи черты проступают в образе Стивы Облонского! Не в характере Марии Николаевны было мириться с унижением и безропотно сносить обиды. «Она ничего не умела чувствовать вполовину и всему ...отдавалась без удержу, всей душой, сдерживаться она смолоду не привыкла», — вспоминала дочь Елизавета Валериановна Оболенская. Собрав детей, Мария Николаевна навсегда покинула дом мужа, демонстративно громко хлопнув дверью. И о перемене в личной жизни поспешила сообщить Тургеневу. Он ответил из Куртавнеля (усадьбы Полины и Луи Виардо в 50 км от Парижа. —О. Л.): «...я останусь Вашим другом, пока буду жив». Тогда же он написал Льву Толстому: «...Скажите ей, что я часто думаю о ней и что, если бы желания могли осуществляться, она была бы совершенно счастлива». А ведь Мария Николаевна надеялась на большее. Во всяком случае, Елена Денисенко, ее младшая дочь, рассказывала: «Знаешь, Леночка, — обратилась ко мне раз мать, указав на фотографию Тургенева, — если бы он не был в жизни однолюбом и так горячо не любил Полину Виардо, мы могли бы быть счастливы с ним...»

Иван Тургенев. Фото Ф. Надара. 1878

Понимая, что сестра в определенной степени оказалась «у разбитого корыта», Лев Николаевич, находившийся в Баден-Бадене, записал в своем дневнике: «Маша разъехалась с Валерианом. Эта новость задушила меня». Он тут же вернулся в Россию, снял на зиму дом в Москве для сестры и ее детей, и сам поселился с ними. А весной он повез их в Европу: Гиер, Париж, Марсель, Франкфурт. Но душевные раны слабо рубцевались переменой мест и созерцанием заграничных красот. Лекарством для Марии Николаевны стала любовь, выскочившая как чертик из табакерки, едва брат уехал в Россию, оставив ее с детьми подлечиться на водах. Героем этого романа стал шведский морской офицер виконт Гектор де Клен. Вместе с ним Мария Николаевна уехала в Алжир, где провела три счастливых зимы. А в сентябре 1863-го в Женеве она родила дочь Елену. Виконт, не получив родительского благословения, жениться отказался. Так что перспективы жизни Марии Николаевны рисовались в совершенно мрачных тонах. Для светского общества, «мнением которого, казалось, так мало дорожила», но игнорировать все же не могла, Толстая вмиг стала изгоем.

Она не имела средств, чтобы вернуться в Россию, запуталась в долгах, к тому же терзаясь сомнениями, как поступить с новорожденной — отказаться от нее или признать дочерью, окончательно загнала себя в тупик. И в отчаянии написала брату то самое: «Если бы знали все Анны Каренины что их ожидает...» Фигурально — одна нога ее уже была занесена над пропастью. И Лев Николаевич это почувствовал и, чтобы не дать случиться непоправимому, бросился спасать сестру. Первым делом он поддержал ее письмом: «Милый, милый, тысячу раз дорогой друг мой Машенька. Кроме любви к тебе, всей той любви, которая была прежде где-то далеко, и жалости, и любви, ничего нет и не будет в моем сердце. Упрекнуть тебя никогда не поднимется рука ни у одного честного человека». Во-вторых, велел брату Сергею срочно ехать в Женеву, а сам взялся хлопотать об официальном разводе сестры с мужем. Тогда в России только Синод мог дать разрешение на развод, и только в трех случаях: неизвестном отсутствии супруга более пяти лет; физических недостатках, не дающих вести брачную жизнь; и прелюбодеянии. Во всех случаях виновная сторона не имела права на вступление в повторный брак. Валериан Петрович брал вину за развод, обрекая себя на дальнейшее безбрачие. Забегая вперед, заметим, что эти хлопоты были напрасными, поскольку, потеряв надежду на брак с виконтом, Мария Николаевна не довела до конца дело о разводе, когда Лев Николаевич передал ей все необходимые бумаги. Она так и оставалась юридически женой Валериана Толстого, а потом — его вдовой.

В Женеве Сергей Николаевич стал крестным незаконнорожденной племянницы, дав ей свое отчество; нашел для нее приемную семью с кормилицей; помог устроить племянника Николая в пансион, а сестру с двумя старшими дочерьми увез на родину. Но абсолютное крушение надежд на личное счастье и вынужденная разлука с двумя детьми превратили следующие шестнадцать лет жизни Марии Николаевны в сущий ад. «Она жила то в Покровском, то в Ясной Поляне, то в Москве, то за границей. Пустота одинокой жизни ее угнетала. Она стала еще более капризной и раздражительной», —вспоминал ее племянник Сергей Львович Толстой. И дочь, Елизавета Оболенская, вторит ему: «Жизнь ее за эти года, как я вспоминаю, производит впечатление какого-то беспокойного, бесцельного, безрадостного скитания». Но в этих скитаниях Мария Николаевна вдруг осознала причины своих искушений и написала Льву Николаевичу: «Ответ на все трудные положения в жизни есть Евангелие: если бы я его почаще читала, когда незаслуженно была несчастлива с мужем, то поняла бы, что это был крест, который Он мне послал: “Терпевший до конца — спасется”, а я хотела освободить себя, уйти от воли Его — вот и получила себе крест другой, еще почище». И в 1879 году, когда у старших детей все устроилось: сын, вернувшись в Москву, поступил на службу, а дочери вышли замуж, Мария Николаевна решилась привезти из-за границы шестнадцатилетнюю Елену. Но первое время она стеснялась этого «креста», и при людях не признавала ее дочерью, а выдавала за свою воспитанницу. Братья Сергей и Лев этого не понимали и открыто называли девушку своей племянницей. «Странно, — вспоминала Елизавета Оболенская, — что мать, такая прямая, такая самостоятельная, ...в данном случае была смущена и не имела мужества во всеуслышание назвать ее своей дочерью».

Казалось бы, жизнь, пусть со скрипом, но все же налаживается, душа успокаивается. И роман Толстой, в отличие от романа Толстого, обошелся без жертв. Но впереди было еще одно испытание, навсегда поставившее точку в существовании графини Марии Николаевны.

Шамордино. Фото конца XIX в.

Она всегда была верующей, но речи о том, чтобы всецело посвятить свою жизнь Богу, не вела. Скоропостижная смерть единственного сына Николая изменила всю ее жизнь: он сгорел от тифа спустя всего несколько месяцев после собственной свадьбы. С упованием на Бога переживая этот удар, Мария Николаевна поняла, что жить так, как прежде, она больше не может. В ней постепенно угас всякий интерес к мирской жизни. Она стала все больше погружаться в религиозные размышления, и у нее появился духовник — протоиерей кремлевского Архангельского собора в Москве отец Валентин Амфитеатров. «На мать он произвел сильное впечатление, — вспоминала Елизавета Оболенская. — Она увлеклась им; не пропускала ни одной его службы, ни одного случая побеседовать с ним. В продолжение двух лет он был ее наставником и духовником, но этого ей было недостаточно; ею овладело стремление в корне изменить свою жизнь. Ей хотелось порвать с городом, со всем прежним и начать совсем новую жизнь».

Монашество — не чуждая для исторпии семьи Толстых тема. Две родные тетки Марии Николаевны — П. И. Юшкова и А. И. Остен-Сакен — жили при монастыре и обе упокоились на монастырском кладбище Оптиной пустыни. Кстати, на похоронах последней, когда маленькую Марию подвели под благословение к старцу Леониду, он произнес непонятное тогда для нее пророчество: «Маша, будешь наша».

Мысль о монашестве укрепилась в сознании Марии Николаевны при посещении Оптиной пустыни и беседах со старцем Амвросием. «Она без колебаний подчинила ему свою волю, и он с этого дня стал ее духовным руководителем, она не вернулась больше в мир», — вспоминала дочь Елизавета. Шамординский монастырь находился под опекой основавшего его отца Амвросия, и ни одна постройка не воздвигалась без его указания, ни одна монахиня не принималась в обитель без его согласия. Отец Амвросий выбрал место для строительства кельи Марии Николаевны и сам нарисовал ее план. Но Марию Николаевну постригли в монахини уже после его смерти. Так навсегда покинула мир графиня Толстая.

Облачившись в монашеские одежды, мать Мария «не переродилась, но сильно изменилась». Как вспоминала Елизавета Оболенская: «Она очень работала над собой, но не могла вполне избавиться от главного своего греха — раздражительности. Игумения, при которой мать поступила, была умная, сердечная женщина... Раз как-то кто-то пожаловался ей на дурной характер моей матери; она сказала: “Да, характер у нее нехорош, но душа у нее детская, чистая, а это дороже хорошего характера”». Строптивый и в чем-то даже бунтарский нрав Марии Николаевны проявлялся в ее отношении к совершению молитвы. В церкви она никогда не ставила свечей, как это делали другие монахини, не прикладывалась к образам, не служила молебнов, а молилась просто и тихо на своем месте, где у нее стоял стул и был постелен коврик. Первое время шамординские сестры на нее искоса посматривали, но потом привыкли.

Послушанием Марии Николаевны было чтение неусыпаемой Псалтири. Псалтирь читали, как правило, старшие послушницы и монахини из дворян. С 1897 года чтением Псалтири заведовала мать Мария. «Самым трудным было для матери монашеское послушание, которое для монахов обязательно, считается важнее всего, — вспоминала Елизавета Оболенская. — Она, которая всю жизнь никому не подчинялась, ничьей воли над собой не признавала, должна была во всем спрашивать разрешение игуменьи или духовника. Это было ей очень трудно, и она должна была много над собой работать, смирять себя».

Подушка, вышитая Марией Николаевной Толстой в подарок брату

Монахиня Мария теперь бывала в родной Ясной Поляне лишь по благословению. Однажды Лев Николаевич уговаривал ее задержаться в гостях, но она сказала: «Я этого не могу без благословения старца Иосифа. Без его благословения наши монахини вообще ничего не предпринимают». «"А сколько всех монахинь в Шамордине?» — поинтересовался Толстой. «Шестьсот». — «И ни одна из вас, шестисот дур, не может жить своим умом! Для всего нужно благословение старца!» Мать Мария с кроткой улыбкой парировала: «Мы за вас молимся, не все же мы дуры». И в следующую встречу она подарила брату вышитую подушечку с запиской: «Одна из шестисот Ш-х дур». Лев Николаевич был смущен этим и очень сожалел о сказанном. На той подушечке на красно-черном фоне белым крестиком монахиня Мария обозначила главные православные символы. Вышивая Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Спасителя, она мысленно напоминала брату, что только в Нем спасение; крест — символ скорби, болезни и прочих тягот земной жизни, посылаемых Богом; пальма — символ мученичества; ключи — от Царствия Небесного; якорь — надежда на спасение; корона — Царский венец уготованный тому, чье сердце всецело принадлежит Богу, кто хранит уста от многословия (замок), кто славословит Бога (лира) и живет, не заботясь о завтрашнем дне (бабочка); потир — церковная чаша, в которой выносятся Святые Дары во время Божественной литургии; петух — напоминание христианам об отречении апостола Петра и милости Божией, прощающей грехи раскаявшимся грешникам. До сих пор эта подушечка хранится в комнате писателя в его музее-усадьбе «Ясная Поляна».

В другой раз, когда мать Мария приехала погостить к брату, ее поместили в комнате «со сводами». Ложась спать, она стала искать образ, чтобы помолиться, и, увидев в углу что-то темное, решила, что это икона. А утром разглядела, что это просто горстка мух, прилипших к «ловушке». Мария Николаевна рассказала об этом за завтраком и недовольно заметила, что в доме не на что даже перекреститься. Лев Николаевич, видя, что она в дурном настроении, промолчал. А уже за обедом, когда к суфле из репы сестра попросила сахару, заметил: «Как это ты репу ешь с сахаром? Тебя за это бог накажет, и мухи не спасут». Все от души рассмеялись, и Мария Николаевна в первую очередь. «Она все больше и больше производила отрадное впечатление человека успокоившегося, нашедшего то, что он искал. Пускай ее вера была детская, пускай она была неразумная, но она помогла ей стать лучше и счастливее», — вспоминала дочь Елизавета.

Лев Толстой с сестрой Марией. Ясная Поляна, 1908. Фото Карла Буллы

Мария Николаевна очень тяжело переживала негативное отношение брата к Православной Церкви и до последних дней жизни Льва Николаевича не оставляла попыток привести его к покаянию, считая заблудшим, но не погибшим". Одно из писем к ней Лев Николаевич заканчивает: «брат твой по крови и по духу — не отвергай меня». Она и не думала отвергать. Наоборот, при каждом случае призывала к Богу: «Если бы ты захотел только соединиться с Ним, какое бы ты почувствовал просветление и мир в душе твоей».

Неправильно было бы утверждать, что под влиянием сестры Лев Николаевич изменил свое отношение к таинствам Православия. Но известно, что в 1904 году между братьями Львом и Сергеем, находившимся на смертном одре, состоялся такой разговор. Сергей Николаевич спросил брата: "Как ты думаешь: не причаститься ли мне?" Лев Николаевич, к великому изумлению и радости присутствовавшей при этом Марии Николаевны, не задумываясь ответил: «Это ты хорошо сделаешь, и чем скорее, тем лучше!» «И вслед за этим, — рассказывала Мария Николаевна, — сам Лев Николаевич распорядился послать за приходским священником. Необыкновенно трогательно и чистосердечно было покаяние брата Сергея, и он, причастившись, тут же вслед и скончался, точно одного только этого и ждала душа его, чтобы выйти из изможденного болезнью тела. И после этого мне пришлось быть свидетельницей такой сцены, в день кончины брата Сергея вижу, из комнаты его вдовы, взволнованный и гневный, выбегает Лев Николаевич и кричит мне: “Нет?! ты себе представь только, до чего она ничего не понимает! Я, говорит, рада, что он причастился: по крайности, от попов теперь придирок никаких не будет! В исповеди и причастии она только эту сторону и нашла!” И долго еще после этого не мог успокоиться Лев Николаевич и, как только проводил тело брата до церкви — в церковь он, как отлученный, не вошел — тотчас же и уехал к себе в Ясную Поляну".

В октябре 1910-го Толстой навсегда покинул Ясную Поляну. Известно, что утром 29 октября он дважды подходил к воротам оптинского скита, где жили старцы. Сопровождавший его домашний врач Д. П. Маковицкий записал в своем дневнике, что Лев Николаевич «желал видеть отшельников-старцев не как священников, а как отшельников, поговорить с ними о Боге, о душе, об отшельничестве, и посмотреть их жизнь, и узнать условия, на каких можно жить при монастыре. И если можно — подумать, где ему дальше жить. О каком-нибудь поиске выхода из своего положения отлученного от церкви, как предполагали церковники, не могло быть и речи». Кстати, к ближнему кругу брата, «толстовцам», мать Мария относилась весьма терпеливо. Во всяком случае, как свидетельствует Елизавета Оболенская, «В. Г. и А. К. Чертковых она ценила и уважала, хотя считала влияние Черткова на Льва Николаевича вредным. Душана Петровича Маковицкого очень любила за его беззаветную преданность Льву Николаевичу, за его простоту и необыкновенную скромность. К остальным “толстовцам”, которых знала не много, относилась дружелюбно, но с оттенком снисходительного сожаления».

В последнюю встречу, когда от ворот Оптиной пустыни Толстой приехал в Шамордино, Мария Николаевна убедила его утром все же повидать старцев. Но тут в обители появилась дочь Толстого Александра Львовна, напугавшая отца известием, что Софья Андреевна знает, где он, и едет за ним. Лев Николаевич спешно покинул Шамордино, но все же успел написать сестре: «Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой я уезжаю... Л. Т. 4 ч. утра, 31». Уехав, он лишил себя благодатного общения со старцами и возможности покаяния. Преподобный Варсонофий Оптинский говорил: "Хотя он и Лев был, а не смог разорвать кольцо той цепи, которою сковал его сатана".

После смерти Толстого (7 ноября 1910 г. —О. Л.) многие задавали его сестре вопрос: что писатель искал в Оптиной и что оставил в Шамордине. Мария Николаевна вспоминала: «Брат говорил, что он был в Оптиной, что там хорошо, что с радостью он надел бы подрясник, жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела, но что он условием поставил бы не принуждать его молиться, чего он не может».

Тяжелым испытанием для Марии Николаевны стало то, что, похоронив брата, она не получила благословения своего духовника, старца Иосифа, молиться о нем. Лишь после смерти отца Иосифа новый духовник снял запрет, разрешив ей поминать брата, но только в своей келье. Только времени на молитвы оставалось уже немного — мать Мария сильно болела и слабела день ото дня. Когда она слегла, духовник уговаривал ее принять схиму, как принято у монахов перед смертью. «А вдруг я оправлюсь и не сдержу обетов?» — сомневалась она. Но почувствовав, что дни сочтены, 5 апреля попросила дочь позвать духовника и, причастившись, заявила, что готова к схиме. После обряда Мария Николаевна будто отрешилась от всего земного и только просила читать ей Святое Писание: дочери, находившиеся возле нее, и монахини читали по очереди. В ночь на 6 апреля 1912 года Мария Николаевна попросила у всех прощения и тихо уснула. Тот сон оказался вечным.

Ольга Лунькова

Благодарим Государственный музей Л. Н. Толстого за предоставленные фотографии

Если Вам понравился этот материал — поддержите нас!

Многие считали, что Кузьма Петров-Водкин предугадал, напророчил революцию, написав в 1912 году, за пять лет до октябрьского переворота, своего «Красного коня». Картина сразу стала культовой, но лишь со временем вещий смысл ее открылся до конца.

Былинный богатырский конь задает энергетический центр всей композиции. Есть в его четко очерченной фигуре такая внешняя мощь и внутренний натиск, символично выраженный огненно-красным цветом, что кажется, он ставит на дыбы и водную гладь, и земную твердь — все клубится, вздымается под его копытом. Найдено такое решении пространства, что красный конь на картине, кажется, уверенно ступает не по воде, а по планете Земля, его голова и ноги намеренно обрезаны — жизнь на картине продолжается дальше, шире границ этого условного, замкнутого рамой пространства.

Этот мощный, громадный конь после Октябрьских событий 1917 года читался как символ революции. Как ни в каком другом образе, в нем воплотились чаяния глобальных перемен, которыми жило общество в России накануне и сразу после революции. Петров-Водкин, написав картину, похоже, смутно сознавал, к каким символам подобрался, он угадывал их скорее по наитию. После начала Первой мировой войны он начинает постигать смысловую полноту своей картины: «Так вот почему написал я “Красного коня”». Чуть позже отметит: «Когда я в 1912 году нарисовал “Красного коня”, то говорили: это предчувствие войны. А когда началась революция, то говорили, что она была предугадана мной».

Октябрьскую революцию Петров-Водкин поначалу принимает с воодушевлением: «Земле нужна перетасовка человеческая». Тогда немалая часть творческой интеллигенции видела революцию не только как путь социальных преобразований, но как некий «вселенский переворот», из которого, пускай в муках, но родится обновленный человек. Петров-Водкин, художник «планетарного» видения жизни, именно этого ждал от революционной «перетасовки человечества»: «Чудесная жизнь ожидает нашу родину, и неузнаваемо хорош станет хозяин — народ земли русской. Жалкие клоповники-деревни зацветут садами и любовью к труду свободному. Каждый узнает в себе человека, уважать в себе его будет, а поэтому и других будет уважать. Врага один в другом не увидят — недоверия не будет друг другу».

Жизнь в «клоповниках-деревнях» он знал не понаслышке. Родом из Хвалынска, уездного городка на Волге, где вросшие в землю, подслеповатые деревянные домишки бедноты жались друг к другу поодаль от солидных домов богатых хлеботорговцев — там мать Петрова-Водкина работала прислугой. Легендарный дед по отцовской линии был сапожником и пил «как сапожник», отсюда к родовой фамилии Петровы — приклеилось «Водкины». Отец художника, продолжатель «сапожничьей» династии, наставлял юного Кузьму: «Ты прежде Петров, а потом уж Водкин». Выходец из социальных низов, Петров-Водкин объяснимо поддержал революционный переворот.

В новой революционной стихии жизни его «Красный конь» ассоциировался с величием, масштабом грядущих перемен — в стране, на земле, в сознании людей. Однако революционный пафос картины отчасти стихает, когда мы переводим взгляд на всадника. Почему этим былинным конем управляет «надмирный», ушедший в себя, тонкий юноша вовсе не богатырской стати? Этот образ подспудно меняет внутренний строй картины, в нее вливаются новые тона, тихие, вдумчивые. Прослеживается перекличка мотивов картины с иконным образом Георгия Победоносца, который не физической силой поражает дракона, а тонким, словно игла, копьем — таким образом подчеркнуто преобладание духовных сил над плотскими, физическими. Можно лишь допустить, что «надмирный» всадник — это надежда, что в революционной «перетасовке человечества» стихийной мощью красного коня будет управлять не грубая, давящая сила, а начало светлое, надмирное.

Богоматерь Умиление злых сердец. 1914—1915

Но, видимо, в рабоче-крестьянском раю петрово-водкинский всадник, светлая мечта художника о преображенном человеке, оказался лишним. Нарождалась новая, неведомая, безбожная власть — и ей нужны были другие герои. Их вполне точно подметил философ Н. А. Бердяев в своих «Размышлениях о русской революции»: «Появился молодой человек в френче, гладко выбритый, военного типа, очень энергичный, дельный, одержимый волей к власти и проталкивающийся в первые ряды жизни, в большинстве случаев наглый и беззастенчивый. Его можно повсюду узнать, он повсюду господствует».

Во времена октябрьских событий значительная часть русской творческой интеллигенции поверила в то, что мятежным путем революции можно изменить к лучшему строй, режим, жизнь миллионов людей, и тогда изменится и очистится сама душа народа и «каждый узнает в себе и другом человека, и врага один в другом не увидят» (Петров-Водкин). В этом воспевании рока, стихии, «музыки революции» заключался один из величайших соблазнов времени. Очевидно, что реальность сама вела к трезвению самых мечтательных и горячих голов.

15 января 2007 года Петров-Водкин записал в своем дневнике: «Давно не имел я такого состояния духа, как в это последнее время. Люди невозможны между собой... Злоба со всех сторон беспричинная. Сверхпартийная, путаная злоба».

Селедка. 1918