Православный портал «Азбука веры»

Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»

(Псалтирь 118:18-19)

О судьбе Церкви в советские годы написано немало, издано множество документов и воспоминаний. Могут ли девять небольших историй открыть что-то новое? Мы — автор и издатели этой книги — убеждены, что могут. Путь каждого человека уникален, и мы не боялись повториться. Но главное, собранные под одной обложкой, эти интервью прочитываются иначе, чем каждое по отдельности. Не претендуя на полноту охвата, мы тем не менее старались побеседовать с людьми самыми разными. Поэтому в книге вы найдете рассказы не только известных священников, но и простых прихожан, обычно остающихся в тени. Православие с колыбели или мучительный экзистенциальный кризис, приведший к Богу? Репрессии, погибшие в лагерях родственники, вызовы на Лубянку или внешне спокойная жизнь без преследований и угроз? У каждого из наших героев свои ответы на эти вопросы. Но именно в таком калейдоскопе несхожих обстоятельств высвечивается то главное, что помогает понять, как люди Церкви в советские времена сохранили веру.

Книга предоставлена издательством «Никея», бумажную версию вы можете приобрести на сайте издательства http://nikeabooks.ru/.

Никея

Серия «Люди Церкви»

Ольга Гусакова

о жизни Церкви в советское время

Москва • «Никея» • 2014

УДК 238.2 ББК 86.372 Г 96

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС14-321-2593

В книге использованы фотографии из личных архивов героев, из приходского архива храма Покрова Божией Матери села Акулова, а также фотографии Р. Захарова, А. Героева, В. Нефедова,

А. Новик, А. Дуковского

Гусакова О. В.

Г 96 Хранители веры. О жизни Церкви в советское время. — М.: Никея, 2014. — 416 с.: ил.—(«Люди Церкви»).

ISBN 978-5-91761-270-6 Двадцатый век для России стал временем испытания подлинной веры и принес Церкви сонм новомучеников и исповедников. Но помимо них были еще тысячи христиан, пронесшие православную веру сквозь десятилетия атеизма. В книге собраны интервью именно с такими людьми. Это священники и миряне, напрямую столкнувшиеся с гонениями или прожившие внешне спокойную жизнь. Их объединяет главное — Христос, веру в Которого они сохранили в советские годы.

УДК 238.2 ББК 86.372

© Издательство «Никея», 2014

ISBN 978-5-91761-270-6

Благодарим издательство "Никея" за предоставленную для библиотеки электронную версию книги.

www.nikeabooks.ru

Идея создания этой книги возникла из печального наблюдения: с каждым годом рядом с нами остается все меньше людей, способных поведать о жизни Церкви в советское время. Иногда уже в ходе работы над книгой оказывалось слишком поздно: батюшка с удивительной судьбой, близко знавший многих подвижников XX века, в силу возраста не смог подробно рассказать о себе; инокиня, принявшая тайный постриг в 1960-е годы, ушла из жизни, успев провести с нами лишь одну встречу, и ее повествование так и осталось незавершенным... Казалось бы, проще обстоит дело с людьми более молодыми, родившимися после войны. Но, как выяснилось, многие из них пришли в Церковь лишь после перестройки. Потому особенно ценны истории людей, выросших в Православии или обратившихся к нему в период, когда быть христианином значило не просто плыть против течения, но нередко — рисковать многим.

Выступая отчасти автором, отчасти редак-тором-составителем данной книги, я хочу поблагодарить Марину Нефедову за предоставленную расшифровку рассказа Феодоры Никитичны Кузовковой, в более краткой редакции опубликованного в журнале «Нескучный сад», и за интервью с протоиереем Иоанном Каледой, проведенное специально для этого сборника; Арсения Загуляева за его беседу с Андреем Борисовичем Зубовым, а также всех, кто принял участие в работе над книгой.

О судьбе Церкви в советские годы написано немало, издано множество документов и воспоминаний. Могут ли девять небольших историй открыть что-то новое? Мы — автор и издатели этой книги — убеждены, что могут. Путь каждого человека уникален, и мы не боялись повториться. Но главное, собранные под одной обложкой, эти интервью прочитываются иначе, чем каждое по отдельности. Не претендуя на полноту охвата, мы тем не менее старались побеседовать с людьми самыми разными. Поэтому в книге вы найдете рассказы не только известных священников, но и простых прихожан, обычно остающихся в тени. Православие с колыбели или мучительный экзистенциальный кризис, приведший к Богу? Репрессии, погибшие в лагерях родственники, вызовы на Лубянку или внешне спокойная жизнь без преследований и угроз? У каждого из наших героев свои ответы на эти вопросы. Но именно в таком калейдоскопе несхожих обстоятельств высвечивается то главное, что помогает понять, как люди Церкви в советские времена сохранили веру.

Надо признать, определение «хранители веры» героям собранных здесь интервью показалось пафосным, ведь сами они героями себя вовсе не ощущают. Однако мотив сохранения Православия, преемственности церковных традиций отчетливо звучит в большинстве бесед. Живой пример родителей и близких, опыт духовных наставников, связь поколений и трагедия разрыва этого преемства — среди ключевых тем книги. Поэтому ее название справедливо можно отнести не только к титульным героям девяти историй, но и к тем, о ком они вспоминают: прославленным новомученикам, подвижникам и духовникам XX века и еще многим людям — известным и не очень. И все же в каждом интервью звучит живой голос одного конкретного человека — рассказчика, а расспрашивая его о, казалось бы, ушедшем прошлом, мы в конечном счете задаем очень важные вопросы самим себе. Надеюсь, и читатели увидят в этой книге не только воспоминания о советской эпохе.

Ольга Гусакова

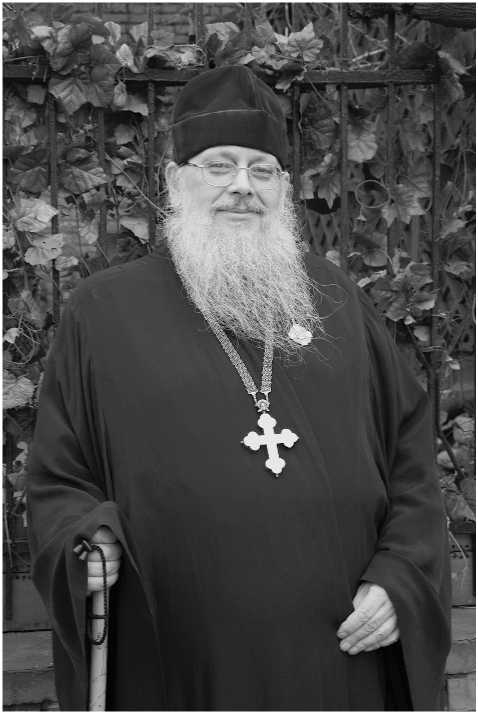

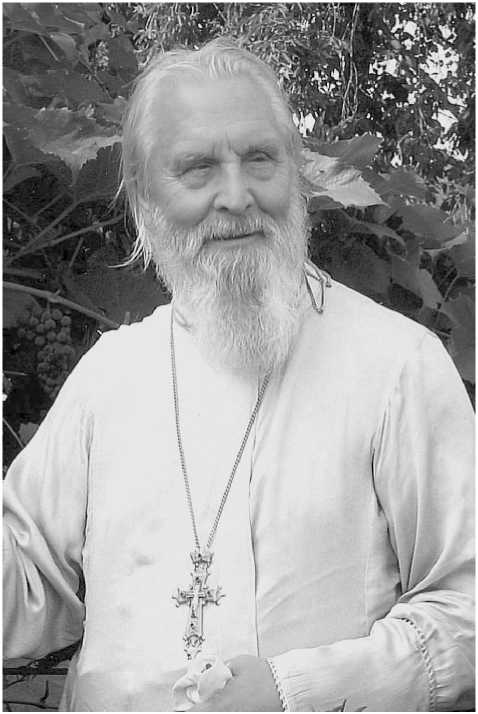

Протоиерей Валериан Кречетов

В наши времена верующих просто сажали. Поэтому отец сказал нам прямо: «Собираетесь священниками быть? Готовьтесь к тюрьме».

Протоиерей Валериан Кречетов (род. 1937) — один из старейших клириков Московской епархии, авторитетный духовник, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Акулово Одинцовского района. Рукоположен в 1969 году, в 1973 году окончил Московскую духовную академию.

— Отец Валериан, расскажите, пожалуйста, о своей семье.

— Мама моего отца, моя бабушка Мария Арсеньевна Морозова, происходила из старообрядческого купеческого рода Морозовых.

Дед Валериан Петрович и прадед Петр Гаврилович были из города Обоянь, из-под Курска. Приехали в Москву. И вот Петр Гаврилович стал специалистом по шерсти, выражаясь современным языком, товароведом. Он был арбитром в спорах между купцами. Представляете, что это такое? Он неподкупным был совершенно. Его очень любили и уважали в своей среде. А его сын Валериан Петрович стал специалистом по хлопку, текстилю. Валериан Петрович два года жил в Англии, в Ливерпуле. Затем ездил по Европе и овладел четырьмя языками: английским, немецким, французским и итальянским. И вот как раз

Валериан Петрович (мой дед) женился на Марии Арсеньевне Морозовой (моей бабушке), которая была из старообрядческой семьи.

Ее отец Арсений Иванович Морозов владел Богородской мануфактурой, поддерживал старообрядческую общину. И когда его дочь решила выйти замуж не за старообрядца, он, конечно, был против. Но они тайно венчались, вступили в брак вопреки воле родителей. И Арсений Иванович потом жалел, что сначала не принял своего зятя. «Зря я, — говорит, — упирался. Можно было Валериана вместо себя хозяином мануфактуры оставить». Самому же Арсению Ивановичу уже после революции Виктор Ногин1, который был рабочим на мануфактуре в Богородске, а затем советским деятелем, предлагал остаться на фабрике управляющим. Но Арсений Иванович отказался: «Нет, я с вами не смогу работать». Он отдал все это производство и умер своей смертью в 1932 году, его никто не тронул.

Дедушка, Валериан Петрович, по характеру был очень прямолинейный человек. Во время войны он жил с нами — мы были в оккупации под Волоколамском, село Ильинское. Так вот, дед на разных языках говорил, потому он с немцами общался и способствовал освобождению некоторых людей. Но некто сотрудничавший с немцами, прислуживавший им, оклеветал деда, сказал, что он предатель. Его забрали, так он и не вернулся. Мы не знаем, где он умер.

И вот у бабушки и дедушки родился сын Михаил, мой отец. Когда вырос, стал бухгалтером, специалистом в сфере хлопкового производства. Кстати, много лет позже, будучи уже священником, папа увидел экономические сводки одной из советских фабрик трикотажа. Он сказал: «Нерентабельно работают». То есть он с первого взгляда мог определить нерентабельность производства.

А мама, Любовь Владимировна, была родом из Коломны. Ее отец, Владимир Васильевич Коробов, — инженер. А мамин дед по матери, Илья Николаевич Серебряков, был молочным братом И. С. Тургенева, и потом управляющий его имения.

Моя мама до девяноста лет прожила. Она была физически очень сильным человеком, в детстве занималась спортом — фигурным катанием, акробатикой, гимнастикой. Гроза улицы была, трепетали ее все. А в пятнадцать лет она решительно повернулась и стала ходить в церковь и петь на клиросе. И вот с пятнадцати до девяноста лет — семьдесят пять лет — пела она в церкви. В 1947 еще году, то есть в сорок четыре года, она с нами на коньках каталась на реке. Мы ей только помогали коньки к валенкам прикручивать.

Папа тоже был спортивный, развитый физически — занял как-то первое место в московских соревнованиях по академической гребле. Он был загребным в восьмерке, задавал темп. Он и боксом немножечко занимался, был знаком с Константином Градополовым2 — известнейшим боксером двадцатых годов. Так что родители оба спортивные были люди.

— А как ваш папа к вере пришел?

— Это было мгновенное действие благодати Божией...

Мой отец родился в 1900 году, то есть его молодость как раз пришлась на послереволюционные годы, и под влиянием новых веяний он отдалился от Церкви. И вот как-то, это было, наверное, в 1922 году, мама, моя бабушка, попросила его Великим постом пойти в церковь причаститься. Сказала: «Миш, я тебе в ноги поклонюсь, только сходи причастись постом». «Ну что ты, мама, я и так схожу», — ответил он и пошел на Арбат в храм святителя Николая в Плотниках к отцу Владимиру Воробьеву3 (деду нынешнего ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева). Маму очень уважали в семье, потому он и пошел. Пришел на исповедь. А мыслей о покаянии у него никаких не было: стоял рассматривал девушек в храме. Подошла его очередь исповедоваться, священник спрашивает: «Ну что скажете, молодой человек?» Папа отвечает: «Мне нечего сказать, я не знаю, что сказать». — «А что же вы пришли?» — «Меня мама попросила». Тогда священник помолчал немного и ответил: «Это очень хорошо, что вы маму послушали», — накрыл его епитрахилью и начал читать разрешительную молитву. И вот он рассказывал, что и сам не понял, что с ним произошло: зарыдал, благодать почувствовал, слезы полились, как из крана вода течет, и, когда шел обратно, мир для него враз стал совершенно иным. Так благодать Божия мгновенно подействовала. Наверное, и мать за него молилась.

С этого времени отец стал ходить в церковь. В этом храме он познакомился со своей будущей женой, моей мамой. Она не только пела в хоре, но потом и управляла хором, хотя не училась этому специально.

И они стали общаться. А он же мастер спорта, чемпион Москвы по академической гребле. И мама, которая была острая на язык, как-то ему говорит: «А вы плавать-то хоть умеете?» Мастер водного спорта — и не умеет плавать! Он думает: «Ух какая девица! Никогда на такой не женюсь!» Но оказалось, лучше-то ведь ее нет!

При этом я не помню, чтобы мама про кого-нибудь сказала плохо, кого-нибудь осудила. Папа любил приговаривать: «По имени твоему тако и житие твое». А саму ее звали Любовь.

—Батюшка, ваш папа был репрессирован, расскажите об этом подробнее.

— Да, с 1927 по 1931 год он находился на Соловках, где был лагерь — СЛОН4, и в Кеми. Город Кемь расположен на полуострове, который вдается в Белое море, там тоже была зона.

Когда он был в лагере, ему в видении, как он нам рассказывал, открылся тот, иной, мир. Папа начинал рассказ так: «Был закат, я смотрел на море... И вот небо открылось и закрылось. Я увидел тот мир. Он был более реальный, чем наш». Это свидетельство отца, как Господь давал откровения в тех местах. Господь подкреплял верующих, бывших в заключении, давал откровения.

А того, что тот мир реален, свидетельств очень много и в моей жизни было. Я не раз рассказывал, как Господь сподобил меня общаться с Владимиром Петровичем Седовым, дальним родственником митрополита Филарета (Дроздова)5. Он однажды мне сказал: «Я всегда был глубоко верующим, а теперь я не верую — я знаю. Ведь так вот, как я с вами говорю, я говорил с человеком с того света в течение часа». Дело в том, что ему явился митрополит Филарет и беседовал с ним. Причем о конкретных вещах. Митрополит Филарет просил восстановить могилу его матери — Евдокии Никитичны Дроздовой — и сказал, где она расположена. И действительно, могила находилась именно там, где указал митрополит.

И я такие свидетельства того мира очень часто встречаю. И связь двух миров настолько конкретна, что удивляешься. Как повторяла Елена Владимировна Апушкина, моя теща, которая сама прошла годы ссылки в Казахстане, «с испытанием посылается избытие». То есть параллельно какому-то испытанию идет помощь. Это факт.

Так вот, отец мой в Кеми сидел вместе со свя-щенноисповедником епископом Коломенским

Феодосием (Ганицким)6, который умер на свободе потом в 1937 году. И как-то у них состоялся такой диалог. Папа спрашивал владыку: «Как мне быть?» — «Положитесь на волю Божию». — «Я положился». — «А чего ко мне пришел? В лучших руках дело». Такие были люди...

Самое удивительное, что почти через восемьдесят лет я участвовал в освящении престола именно в этих местах, где сидел мой отец. У Господа было устроено так, что мой отец должен был жениться, а младший из его сыновей должен был служить там, где он был зэком.

Однако отец нам почти никогда не рассказывал о тюрьме. Ведь там было очень страшно. Я уже сейчас читал о Соловецком лагере, как там издевались над заключенными, он же никогда нам ничего не рассказывал. Вероятно, чтобы нас заранее не устрашать. Как отец Иоанн (Крестьянкин)6 7 сказал: «Часто люди мучаются от ожидания того, что будет». То есть мучаешься только от ожидания событий. Поэтому папа нас не пугал. Ну и, может быть, еще для того, чтобы у нас не было ненависти к власти. Он не воспитывал нас в ненависти к власти. Никогда. И у него ее не было.

—А как ваш отец стал священником?

— Ему еще в тюрьме предсказывали, что он будет священником. И супруга на него повлияла. Нас было трое детей в семье, отцу сорок девять лет, а чтобы стать священником, ему надо было учиться. И вот он говорит жене: «Как же я пойду учиться, а ты с тремя детьми останешься?» — «А ты не беспокойся. Я справлюсь. Ты иди учись». Очень сильная была женщина!

А ведь она замуж за него выходила, когда он был еще на поселении после тюрьмы. Они венчались на Соломбальских островах, сейчас это часть Архангельска, и какое-то время после свадьбы жили там. А потом, когда он был на войне, она написала письмо: «Запомни, где бы ты ни был, что бы с тобой ни было, хоть без рук, без ног, я тебя разыщу и привезу тебя. Иди исполняй свой долг». И это письмо папа носил всю войну с собой.

Мама была очень смелая. Когда была война, она давала сигналы партизанам, есть немцы или нет. Вывешивала белье. Если бы это раскрылось, то смерть была бы всей нашей семье. Но она все же делала это, хотя трое детей на ее руках были.

— Как же она страх преодолевала?

— У нее вера была очень крепкая. Ей было видение, что православная вера будет на Руси процветать. И, переживая годы гонений на Церковь, она ждала, что скоро будет возрождение Православия.

— Вы в Зарайске жили после войны?

— Так мы же в Зарайск вернулись во время войны после оккупации, когда освободились, и потеряли все. Я и брат Николай родились в Зарайске, сначала он, потом я. Отец ведь поселился здесь после заключения, потому что в Москве не имел права жить. Мне с самого моего рождения была явлена настоящая милость Божия. Меня крестили в зарайском храме Нерукотворного Спаса на Спасской улице, и восприемником был сторож храма — заштатный священник, отец Михаил Рождествин. В апреле 1937 года меня крестили, а осенью того же года он был расстрелян в Бутове8. Господь сподобил меня такой милости — во младенчестве меня носил на руках будущий священномученик.

В 1939 году отцу предложили место под Волоколамском, в селе Ильинское. Это недалеко от знаменитого Дубосеково9, в тех краях где-то. И мы туда переехали. Два года прошло, и началась война. Папа добровольцем ушел на фронт. А мы с мамой остались и через некоторое время попали в оккупацию. Немцы пришли, дом сожгли. Мы валялись где-то на снегу. Стрельба шла, гранаты рвались. Но нам, мальчишкам, интересно было. «Не поднимай голову, застрелят!» — кричали нам. Мальчишки ведь есть мальчишки, хоть пятилетний, а все равно ему интересно. Потом в войну играли. А ведь все было очень серьезно — в той местности оставались после оккупации мины, они взрывались, погибало много людей.

— Расскажите, пожалуйста, о ваших семейных традициях.

— Мы церковной жизнью жили, то есть Рождество, Святки, Пасха... Мы жили по церковным праздникам, у нас светских праздников не было.

Вообще, устои-то в семье были серьезные. Еще дед моему отцу говорил: «Не ходи в тот дом, в котором есть девушка, на которой не собираешься жениться». То есть даже не ходить в этот дом, чтобы не давать повода девушке переживать и не бросать на нее тень. Я помню, один случай был на Урале, где я работал. Мне было трудно, общаться не с кем. А там была одна семья верующих. Хозяин бухгалтером работал. В семье было две дочери и три сына. Бабушка их, Галина Степановна, была женой царского офицера. И у нее на руках умерли пятеро детей ее. Одна дочка осталась. Следующий муж дал этой женщине свою фамилию, чтобы скрыть ее прошлое, дабы избежать неприятностей. Она Шаляпина видела, при царском дворе бывала. Интересная такая старушка. Ну, мне было интересно общаться, я ходил туда. Я просто ходил и не думал, что могут быть какие-то последствия. А потом как-то на Новый год собрались все, а я смотрю, одна из дочерей что-то в слезах. Думаю: «Кто ж ее обидел? Что такое?» А мне говорят: «Ты что, не понимаешь, что ли?» — «Не понимаю». А девушка, видимо, решила, что у меня намерения по отношению к ней. для нее мои посещения были важнее, чем для меня, ей не все равно было. Так я невольно заставил человека страдать. Это стало для меня уроком, это у меня осталось на душе тогда.

А что касается детства, я особенно и не помню, чтобы мы праздновали дни рождения, к примеру. Очень скудно жили, чего там праздновать-то? А вот на большие церковные праздники — Рождество, Пасху, День Святой Троицы — к нам собиралось много народу, батюшки приходили.

Мы вообще очень ценили, когда семья собиралась. Папа, бывало, сидит с нами: «Как я мечтал, когда был на войне, что я буду рядом с семьей своей сидеть». После войны мы жили в Зарайске, на берегу реки Осетр,—домик был с соломенной крышей. Керосиновая лампа горит, вьюга за окном. И вот мы сидим за столом. Откуда, каким образом у нас появилась семиструнная гитара? Не знаю. Но помню, папа играл на гитаре и пел. И мы, мальчишки, пели романсы, русские песни, духовные стихи. Мама подпевала. У нас была традиция петь под гитару.

Потом, когда папа ушел в семинарию, мы, мальчишки, стали сами собираться и петь. Тут Николай, брат мой, сейчас он тоже священник10, освоил гитару. А потом и я начал вспоминать аккорды, и так, на трех аккордах, как Паганини на одной струне,

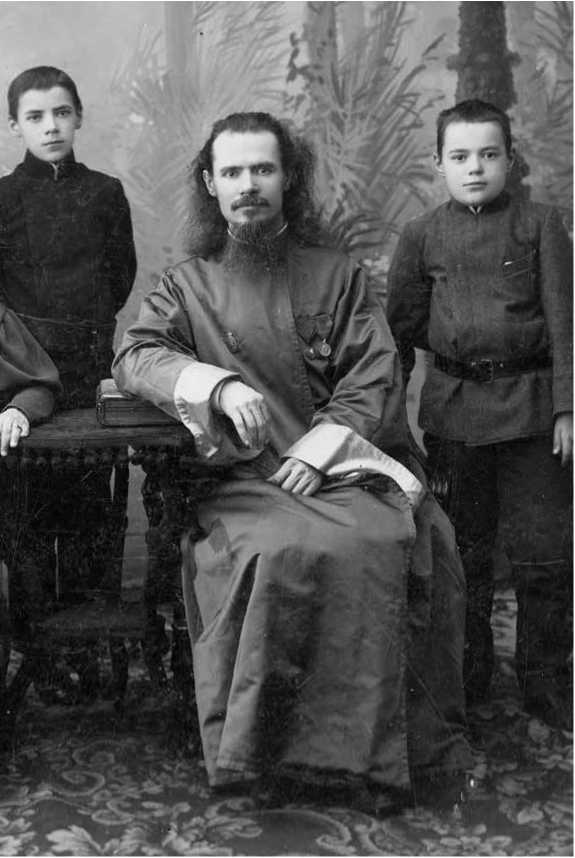

Родители — протоиерей Михаил и Любовь Владимировна Кречетовы. 1962 г.

всю жизнь играю и пою. Так у нас было всегда. Такие были традиции.

— Батюшка, а вас воспитывали как-то по-особенному, что вы стали священником, богослужение полюбили?

— Дело все в том, что мы регулярно все бывали на службах. Когда переехали в Зарайск, я уже в возрасте шести лет начал в церкви прислуживать. Народу очень мало было, молодежи совсем не было. Нас — несколько мальчишек, в том числе мы, три брата, и читали, и пели. А поскольку мы в семье пели, то и в церкви пели. А другие мальчишки нас обижали, потому что мы ходили в церковь, они нас били, кричали: «А, попы!» Дразнили. А служили тогда священники, вышедшие из тюрем и лагерей, и молодые батюшки — горящие такие были!

Каждые субботу и воскресенье, во все праздники мама меня будила: «Валюшка, вставай». Встаешь и опять — бух, спать падаешь. Она рубашку наденет, я снова — бух, спать. Постепенно начинаешь просыпаться. Затем тащат куда-то, особенно зимой: по снегу, в метель. Летом, конечно, легче, но идти самому не всегда хотелось: рядом река, хотелось покупаться, побегать. А тут надеваешь обувь, как кандалы, и идешь на службу, думаешь, что это все-таки нужно. А оттуда уже радостный возвращаешься. Вот туда вроде идешь — тяжело, а оттуда — душа радуется...

Вот так с детства мы приучились к службам.

А потом большую школу дала моя теща — Елена Владимировна Апушкина, духовное чадо сначала отца Алексия Мечёва11, затем его сына — отца Сергия Мечёва12.

— Она была свидетелем церковной жизни двадцатых — тридцатых годов прошлого столетия...

—Да! Конечно... Она мне очень много объясняла, рассказывала об отце Сергии, о том, какая духовная школа была в том храме на Маросейке. Это, конечно, очень большую, неоценимую пользу мне принесло, особенно для понимания значимости богослужения.

11 Протоиерей Алексий Мечёв (1859-1923) — один из известнейших московских священников — подвижников начала XX столетия. С 1893 г. — священник храма свт. Николая в Клённиках на Маросейке, в котором прослужил до конца жизни. Здесь благодаря его пастырской деятельности, поразительной любви к Богу и людям постепенно образовалась значительная община прихожан, многие из которых также послужили Церкви в период богоборчества. Прославлен в лике святых в 2000 г.

12 Протоиерей Сергий Мечёв (1892-1942) — сын отца Алексия Мечёва. В 1919 г. рукоположен в священники, до 1929 г. служил в храме свт. Николая в Клённиках на Маросейке, с 1923 г. его настоятель. В 1927 г. отказался поддержать Декларацию митрополита Сергия (Страгородского), призывавшую к лояльности советской власти; примкнул к течению так называемых «непоминающих»; с 1929 г. несколько раз был арестован, с 1937 г. жил нелегально, встречался с духовными чадами, тайно служил литургию, благословлял на тайное священство и монашество. В июле 1941 г. снова арестован и 6 января 1942 г. расстрелян в Ярославской тюрьме. Прославлен в лике священномученика в 2000 г.

На самом деле наше православное богослужение настолько глубоко, настолько оно красиво... Только в полноте его мало кто знает. Там такая красота раскрывается!

—А почему, как вы думаете, происходит так, что мы часто не чувствуем красоту богослужения?

— Мир открывается тому, кто по миру ездит. Так и с богослужением. Понимаете, нужно этим жить, а не приходить в церковь от случая к случаю.

Я общался с владыкой Стефаном (Никитиным)11, который тоже ходил на Маросейку к отцу Алексию и отцу Сергию Мечёвым. Им был дан завет: никогда никуда не ходить под праздники, под воскресенья, ни у себя ничего не устраивать — никаких праздников, мероприятий. Потому что шли в церковь.

Ведь в Церкви во всем определенный смысл. Например, предпразднство, к празднику готовятся. А затем праздник проходит, но начинается попразднство. И человек еще продолжает как

бы жить этим праздником. То есть праздник расширяется. Чем больше праздник, тем предпраздн-ство и попразднство длиннее. Устав очень премудро составлен и поучительно. Ну, я уж не говорю о церковном пении. От некоторых песнопений просто душа замирает! Вот от великопостных — особенно.

А светилен праздника Успения: «Апостоли от конец совокупльшеся зде в Гефсиманийстей веси погребите тело Мое. И ты, Сыне и Боже мой, приими дух мой». (Поет.) Я помню, как служил эту службу отец Сергий Орлов12, который был настоятелем нашего храма в Акулове почти тридцать лет. Хор тихо поет светилен, тишина кругом, а я смотрю — у отца Сергия слезки по щекам текут. Очень умиротворяющие песнопения.

Почему напевы церковные протяжные? Они дают возможность задуматься, сосредоточиться

на чем-то высоком, понимаете? Кто-то из отцов говорил: «Если я больше увлекаюсь звучанием, чем содержанием, я тяжко согрешаю». А почему чтение монотонное? Оно никому ничего не навязывает, а позволяет человеку сосредоточиться на том, что ему ближе. Вот в этом особый смысл богослужения.

— И все-таки: родители воспитали вас в вере единственно собственным примером или они что-то рассказывали, чему-то учили?

— Папа мой говорил: «Нужно не верить в Бога, а верить Богу». Потому что дело все в том, что верить в Бога, просто верить в то, что Бог есть, недостаточно. Бесы тоже веруют и трепещут. Ведь сказано: «Имейте веру Божию». Не просто имейте веру, а имейте веру Божию.

Даже, бывает, и верующие люди начинают обсуждать какие-то вопросы, и так судят, и эдак, но все с точки зрения земного знания. И вот мой духовный отец в таких случаях говорил: «Вы договорились до того, что про Бога забыли». И мой папа вот это же говорил, только другими словами. чего-нибудь начнем рассуждать, а он заметит: «Ну да! А Бог-то? Забыли, что ли, про Бога?» Без Бога-то ничего нет и быть не может.

— Наверное, этому доверию Богу можно научиться? Вот ваш отец прошел такой путь — от блестящего спортсмена из зажиточной семьи до узника Соловков, потом война, священство... Как можно научиться такой вере? И вообще — можно ли учиться таким вещам?Или это Бог дает?

— Можно, можно. Бог-то дает, но не все учатся. В школе-то всех учат, но не все же учатся — преподаватель всем говорит, всем преподает, а учатся немногие. Так и с верой: Бог дает, да не все учатся. Но опять-таки: почему-то одним дано, а другим не дано.

—Да, почему?

— А это уже всеведение Божие. Это выше нашего разумения. Господь мог бы дать всем. Но многим кое-что дано, а они и этого не используют. Зачем еще больше давать, если это еще не используют? Поэтому не дается, толку-то никакого нет. Можно одарить всеми талантами, да мы и одного-то как следует не развиваем.

А как вере научиться? Один из псалмов пророка Давида такие слова содержит: Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой; посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. Иуны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния; поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся (Пс. 142: 3-5). Если будешь внимательным, то увидишь, как Господь избавляет от таких безвыходных ситуаций. И научишься вере Божией.

—Расскажите, пожалуйста, подробнее: вы, все три брата, помогали в храме, учились в школе, потом в институте?

— Да, все трое. Старший, Петр (недавно скончался), вообще очень серьезно относился к своим обязанностям. Когда мы, младшие, начинали баловаться, как дети, он нас строго останавливал.

— А почему Петр не стал священником, а вы с отцом Николаем стали?

— Это надо было спрашивать его, конечно. Но мы все имели в виду, что каждому из нас нужна профессия, отец нам говорил: «Служение священническое — это не профессия. Это служение. А профессию должны иметь». Апостол Павел делал палатки, почти все святые имели земные профессии, за счет которых они жили. Служение Богу само по себе никогда не было профессией, которая давала доход. Когда апостолы ходили с Господом, их, конечно, кормили везде, потому что Он—Учитель, проповедник, а они — Его ученики, и это было выражением почтения и благодарности. Но вообще-то, апостолов Господь призвал от рыбной ловли, рыбаки они были. А как только они погребли своего Учителя, то опять пошли рыбу ловить. Одно из первых явлений Спасителя было на апостольской рыбной ловле. Апостол Павел прямо пишет, что он никогда никого не обременял, питался трудами рук своих. Один из известных всемирных святителей, Спиридон Тримифунтский, пас овец, даже будучи уже архиереем.

Такие вещи, как образование, профессия, необходимы, потому что человек должен чувствовать себя в этой жизни в земном смысле обеспеченным чем-то. Если нет профессии, кем же ты будешь, в каком качестве среди людей? Только человеком, который нагружает других? Ну а в наши времена верующих просто сажали.

Поэтому отец сказал нам прямо: «Собираетесь священниками быть? Готовьтесь к тюрьме». Нужно было приобрести профессию, которая будет пригодна в тюрьме. Первая — врач, потому что он везде нужен. Но тут мне папа сказал: «Может быть, ты не выдержишь. Это слишком — резать трупы...» И мы с братом Николаем поступили в Лесотехнический институт, потому что заключенных на лесоповал посылали — в Сибирь, на Дальний Восток, на Север и в другие места. А старший брат, Петр, хотел попробовать себя на научном поприще, физиком стать. Он школу окончил в 1950 году. У нас пять лет разница. Когда мы были в оккупации, он потерял один учебный год, не мог учиться. Так вот, он решил поступить в МГУ. Но у него наивное было представление: он в анкете написал, что отец в семинарии учится. Естественно, его тут же «срезали», не поступил.

Мы не были ни пионерами, ни комсомольцами. Мы ходили в церковь, прислуживали. Он учился хорошо, в школе мог по своему усердию получить медаль, но из-за того, что он не был комсомольцем, ее не получил.

— Вы сознательно все трое не вступали в пионеры и комсомол?

— Конечно, сознательно. Меня спрашивали: «Почему ты против вступления?» Я отвечал вопросом на вопрос: «А может в пионерах быть тот, кто ходит в церковь?» — «Нет». — «Так я же

хожу, значит, вы не можете меня принять». И когда спрашивали, почему я против, было понятно, что если я выскажу какую-то критику, то моего отца могут опять посадить.

—Поэтому вы старались подобных разговоров избегать, но все же свою позицию имели?

— Нет, мы не избегали разговоров, но мы выражали свою позицию от себя лично, не прикрываясь мамой, папой, чтобы никого не подводить. Такое воспитание было.

— В каких еще случаях вам свое мнение приходилось высказывать?

— Потом был похожий разговор насчет комсомола, сначала в школе, а потом в институте. Но это все кончилось. В институте обнаружилось, что я не комсомолец, когда уже проучился два года. За меня все это время комсорг сдавал взносы. А потом спрашивает: «А какой у тебя номер комсомольского билета?» — «А у меня его нет». — «Как это?» — «А я не вступал в комсомол». — «Как так?» Ну, главное, деньги идут. Хоть и копейки какие-то, но все-таки деньги.

— Он из своего кармана за вас платил?

— Да.

— И думал, что вы — комсомолец?

— Я был бедно одет, он считал, что мне оказывает услугу.

А брат Петр поступил в педагогический институт на математический факультет. Поскольку мужчин там было мало, то он поступил, блестяще,

однако, сдав экзамены. И опять — сначала приняли, а потом хватились насчет его происхождения. Но тут он уже не писал, что отец у него в семинарии или священник... Написал, что родился в семье служащего, обтекаемо так.

А когда мы с Николаем поступали, то писали, что родились в семье бухгалтера. Это была чистая правда — я родился, когда папа бухгалтером работал. Время было такое — приходилось применять дипломатию.

Помню, я уже учился в школе, у меня спрашивают: «Гром — это что? Это когда Илья-пророк на колеснице по небу едет? Как у вас там говорят, в церкви?» Я отвечаю: «Знаете, впервые это от вас слышу. В церкви никогда такого не слышал». — «О чем там у вас говорят?» — «Приходите, послушаете». — «Да-да, интересно». Они очень хорошо ко мне относились.

— Эти провокационные вопросы вам дети задавали или учителя?

— Учителя. Дети вообще не задавали. Были те, кто дразнил: «Попы, монахи», — было такое, но это на улице. Но все же я проучился десять лет, и никто в классе никогда в моем присутствии не смеялся над верой. Я не задумывался, почему это так, но, когда получил характеристику, подписанную классным руководителем (папа потом ее хранил), увидел, что там было написано: «.пользовался уважением и любовью класса». Я не осознавал этого.

— То есть они уважали вашу позицию?

— Уважают, когда твердая позиция. Весь город ведь знал. Одна церковь была. Тем более что я ходил с крестным ходом на реку на иордань, на Пасху. Все знали. Нас было несколько человек всего (кроме нас, братьев, были и еще братья из верующей семьи). Молодежь настоящую твердость уважает. Тогда у молодых был идеал мужества.

— Вообще, вы подвижные дети были? Свободное время как проводили?Не только, наверное, церковная жизнь была, но общение с другими детьми?

— Я не понимаю, когда ставят какую-то грань: верующий — не верующий. Кроме того что мы ходили в церковь и, естественно, не ругались, не курили, не пили, в остальном ничем не отличались от других детей. Так же участвовали во всех играх. В городки, в лапту играли — в подвижные игры. Жили бедно, чтобы играть в городки, мы вырезали из палок чурбачки, бита — обычная палка. А лапта у нас была — мячик черный на двенадцать человек, — это сокровище. В футбол мы не могли играть, у нас просто не было футбольного мяча. Если футбольный мяч где-то появлялся, это была элита! Когда река покрывалась льдом, мы катались, гоняли конский навоз замороженный, играли в хоккей. Клюшками служили сучья дубовые. Подбирали, подтесывали, тяжеленные они были, конечно. Это было физическое развитие.

Учились мы с керосиновой лампой, электричества не было. Я так десятилетку и окончил без электричества. А с весны до осени работали в огороде. Копали, сажали, все это поливать нужно было, на речку за водой ходить. А до реки — метров сто. И вот мы договаривались — чтобы побегать, нужно было сначала выполнить норму. И вот когда по пятьдесят раз сбегаешь за водой... Я даже не задумывался, сколько это было. Потом, когда посчитал, оказалось, что я пробегал десять километров, из них пять — с полными ведрами на коромысле. Такая у нас была жизнь.

У нас все было такое здоровое, крепкое, добротное, что мы физически укреплялись. Считали, что нужно развиваться, что мужчина должен быть сильным. Тогда использовали утюги чугунные с подогревом, мы занимались с ними, как с двумя гантелями.

Так что мы вместе со всеми остальными детьми бегали, разве что не ругались, не курили.

Жили бедно. Мама работала псаломщицей в церкви, она бежала на службу, а мы вставали, молились, ходили учиться в разные смены. И даже так было. Старший приходил, снимал ботинки, их надевал второй и шел. В одной паре ботинок ходили двое. Это теперь непонятно людям совершенно. Я привык к свободной обуви, потому что у меня нога-то меньше, но главное — влезает. На штанишках ставили заплату, потому что они протирались.

— Расскажите, пожалуйста, про институтские годы.

— Когда я поступил в институт, сначала я попал в группу водников — специальность «водный транспорт леса». С одной стороны, я прошел геодезию, таксацию, но с другой — мечта моя была стать механиком. И уже после того, как на целине отличился, я перешел в группу механиков. В 1956 году я добровольцем с третьего курса поехал на целину. После первого курса еще не пускали. Я прикрепился к бригаде старшего брата, будущего отца Николая. Они меня с собой взяли.

Сначала мне было неинтересно учиться, я даже завалил экзамен. Но потом думаю: «Все равно надо же учиться» — и пересдал на «хорошо». Я понял, что православный человек должен быть по возможности специалистом высшего класса. Иначе ему в жизни не будет ходу никакого. То есть специализация его, мастерство, в конце концов потребуется, в чем я убедился потом. Я был председателем кружка технологии металлов, работал на всех станках. Один раз даже шахматы выточил к конференции. Это несложно, главное — сделать резцы, шаблоны. Сваркой занимался, на кафедре тягловых машин. У меня пятьдесят семь лет водительского стажа.

На механическое отделение перешел — сдал экзамены кое-какие, нужно было налегать на учебу. Эта специализация требовала освоить все виды транспорта. На целине я практику проходил, уже имел водительские права.

Освоил и штурманское дело — штурман Военно-воздушных сил. Получилось так, что, когда я еще рос, у меня была мечта путешествовать. Романтика! Представлял, что я капитан дальнего плавания. Это были детские мечты, потому что я не осознавал, что для меня все это закрыто, я ведь не был комсомольцем. В детстве я одно с другим не связывал. Конечно, потом я понял, что это фантазии пустые, потому что ни в какое дальнее плавание меня, православного человека, не пустят. Вот тут получилось чудо. Когда я поступил в институт, в рамках обучения на военной кафедре студентов моего курса готовили в штурманы ВВС. И я прыгал с парашютом, летал. (Вот четыре года назад я в аэропорту Шереметьево «боинг» посадил на тренажере два раза.) Господь мне как бы сказал: «Ты хотел быть штурманом? Ты не будешь плавать, а будешь летать». Я сейчас летаю когда, мне говорят: «Самолет — это опасно?» Я отвечаю: «Небо — наш родимый дом. Я штурман». И даже как-то летел в кабине пилота.

И в институте я занимался спортом. Ну, поскольку работать нужно было в леспромхозе, а там кадры были всякие, в том числе и зэки, мужчина должен был быть мужчиной. Серьезно занимался боксом, лыжами, потом акробатикой, даже сальто делал. В детстве плавал много. У реки вырос. С гирями каждый день занимались, как подобает. Отец говорил: «Священник должен быть

сильным и выносливым». Теперь я в этом убедился. Точно.

Одним словом, Господь все мне показал, и, когда я окончил институт, увидел даже лагеря. Меня, хотя я был беспартийный, вызвал третий секретарь райкома и говорит: «Ваша кандидатура как специалиста предложена для поездки по лагерям с целью технического осмотра». В результате я по зонам проехал с комиссией. Побывал за колючей проволокой с овчарками. Заходишь — за тобой щелк, дверь закрывается, и все, ты в зоне. Видел зэков лицом к лицу. Офицер, конечно, меня сопровождал. Так что посмотрел я на эти места, когда на Северном Урале работал.

— Вы на Северный Урал попали уже после института?

— Да, по распределению. На практике я был в Нижегородской области, потом в Петрозаводске на заводе работал. Потом — в Тверской области, там были леспромхозы, куда возили студентов. Распределился я на Северный Урал, три года на чусовой, в чусовском леспромхозе, работал в конструкторском бюро.

— И когда же пришла вам твердая мысль принять священный сан?

— Мысль у меня всегда была, мне отец сказал очень просто: «Учись, работай, если у тебя призвание есть, ты все равно пойдешь. А если это желание куда-то пропадет, то, видимо, и не нужно идти этим путем».

—Но важно, видимо, было сначала жизненный опыт получить?

— Конечно, опыт нужен. Когда я уже приехал в Москву, пробыв три года на Урале, то познакомился с владыкой Стефаном (Никитиным), а через него — с его духовником отцом Сергием Орловым, который в Отрадном служил. Вот отец Сер-гий-то мне и сказал: «Иди». — «У меня, батюшка, опыта мало». — «Опыт будет — сил не будет».

—А сколько лет вам тогда было?

— Тридцать. Успел уже в Москве поработать и женился. Я с Урала приехал, сразу женился. Спрашивал у отца Кирилла (Павлова)13: «Какой мне путь избрать?» Он молодой тогда был, это было лет пятьдесят назад. Он мне сказал: «Господь тебе укажет». В этот же день ко мне подвели будущую супругу — Наталью Константиновну Апушкину. Я так: «Да-да-да» — и не обратил сначала на нее внимания. А потом уже на свадьбе брата обратил внимание, подумал: «Какая скромная девушка с косами. Есть же такие еще». Тогда уже все были стриженые.

Потом попал к отцу Евгению Тростину14, ему было девяносто с лишним лет. Старчик такой был. Он говорит: «Тебе надо жениться». — «У меня никого нет». — «Но ты видел кого-нибудь сейчас?» — «Да, я видел вообще-то». — «Вот на ней и женись». И перекрестил меня иконой святителя Николая со словами: «Сим победишь. Иди на ней женись». Оказалась она дочерью Елены Владимировны Апушкиной, духовного чада отца Алексия Мёчева, служившего в храме святителя Николая в Клённиках. Вот святитель Николай и привел. Я же его почитал — родился в Зарайске, там икона почитаемая святителя Николая.

— Отец Валериан, кто оказал наиболее сильное влияние на вас в выборе священнического пути?Наверное, прежде всего ваш родной отец, кто-то еще?

— Одним из моих духовных наставников был отец Алексей Резухин15. После войны он был настоятелем в зарайском храме. В основном там

служили старые священники, а он был молодым, энергичным, деятельным. Вот он подавал пример настоящего пастыря, ревностного, самоотверженного, бесстрашного. В те времена ходил в рясе с тросточкой. Он говорил проповеди, церковь наполнялась народом. И краем уха я услышал, как кто-то из местной власти сказал — с таким попом коммунизм не построишь. Через некоторое время его от нас перевели. Мы со слезами расставались, конечно. Он в детстве такой пример мне подал.

У нас храм Благовещения был, а в нем два придела: архангела Михаила и преподобного Сергия. Я каждую службу, когда бывал там, к образу Благовещения прибегал, Матери Божией молился, чтобы меня сподобила послужить Богу. Больше ничего не просил. Только служить Богу. Вот я и служу. С утра до вечера.

—Как вы познакомились с отцом Сергием Орловым?

— Когда я стал общаться с моей будущей супругой, она спросила: «Хочешь познакомиться с архиереем?» — «Конечно, с удовольствием». Она меня привела к владыке Стефану (Никитину). Он сказал: «Делай предложение». — «Благословите». То есть благословение на женитьбу я неоднократно получил.

А умер владыка в Калуге. Я за неделю до этого навестил его там, и он беседовал со мной очень интересно. И вот с гробом владыки Стефана

я приехал сюда, в Отрадное. Здесь его похоронили. И тут впервые я увидел отца Сергия. Стал сюда ездить к могиле владыки и с отцом Сергием общался. Поскольку я вырос в церкви, читал, пел, для меня и этот приход был как родной дом. Я стал помогать отцу Сергию за богослужением. Потом он мне говорит: «Иди служить к нам. Инженеров полно, а батюшек не хватает».

— То есть вы этот путь от псаломщика до диакона и священника именно в этом храме прошли?

— Нет, так нельзя сказать. Я с детства рос в церкви и все время везде как-то участвовал. Помогал отцу в церкви, когда был студентом. В другом храме помогал, в Пушкино. Как-то однажды даже хором управлял. То есть я привык, вырос так, понимаете. Окончил семинарию за год, потому что был довольно подготовленным. Знал Устав. Я мог наизусть прочитать шестопсалмие. Когда в этом живешь, то несложно. Понимаете, я церковной жизнью жил, она настолько стала моей плотью и кровью, что даже не задумываюсь: а как иначе?

И читать по-церковнославянски для меня было обычным делом. Когда еще в школе учился, начал читать одновременно и по-русски, и по-славянски. А молитвы я слышал, знал их на память. И когда мне текст показали, я стал читать их и быстро освоил церковнославянский язык. По литературе у нас была учительница, которая родилась в девятнадцатом веке, образование у нее было дореволюционное. Она берет у меня сочинение

и говорит: «Кречетов, у вас в сочинении славянские обороты». Я мог сказать «яко» или что-нибудь в этом роде. Это наш родной язык, вообще-то. Сейчас язык засорен массой иностранных слов, которые многие не понимают, а эти слова понятные.

Так я и вырос с двумя родными языками: церковнославянским, языком наших пращуров, и современным литературным языком. Разделения между жизнью церковной и обычной вообще не было. Единственно, я не сквернословил, у меня такого не было. И в молодежных посиделках не участвовал. Но в кино ходил. Во-первых, кино было целомудренным, во-вторых, было интересно смотреть все эти фильмы: «Тарзан», про мушкетеров, ковбоев. Там о серьезных вещах шла речь, мужчины были как мужчины. Под впечатлением от виденного я на козу лассо набрасывал, метал ножи, топоры, двери исковеркал. Мне попало. Мы росли, как должны расти мальчишки.

—А в вашей уже семье, у ваших детей был телевизор?

— Не было. Это сознательная позиция. Я сам вырос без телевизора. На это еще деньги нужны, а мы жили скромно. И потом — зачем? Я вырос спокойно без этого, и дети мои тоже. Эрудированные люди — отец Тихон16, отец

Федор17. Телевизор иметь совсем необязательно. Человечество тысячелетиями жило без этой машинки, и умственное развитие было не хуже современного.

В нашей семье много читали. У нас бабушка, Царство ей Небесное, бывало, съест за обедом свою порцию быстро и, пока ребята там сидят, читает что-нибудь. Диккенса, например. Детям своим, внукам читала.

Сам я светской литературы читал очень мало. В тот период, когда я учился в школе, с нами жила Матрона Мамонтовна, монахиня с Украины. Вообще, монашеское имя ее Митрофания, постригал ее сам отец Иоанн (Крестьянкин). Она была послушницей чуть ли не до восьмидесяти лет. У нее были прекрасные духовные книги — епископа Игнатия (Брянчанинова). Она просила меня: «Валюшка, я безграмотная, ты мне не почитаешь?» Ну, я же грамотный, я, конечно, ей читал. И начитался Игнатия (Брянчанинова) — «Аскетические опыты», «Отечник». Там такая глубина, там такая ясность, что я после этого ничего не мог читать. Мне даже Достоевского не очень читать хотелось, много там страстей. А в аскетической литературе о добродетели, о духовной жизни говорятся конкретные вещи.

Мой папа любил изречение: «Христианство — это жизнь». И я так назвал цикл своих проповедей, выступлений. Там говорится, насколько настоящая духовная жизнь связана с нашей повседневной жизнью. Понимаете, существует искусственный и искаженный взгляд на соотношение духовной и мирской жизни. На самом деле духовная жизнь пронизывает все. И жить-то можно подлинно только ею. А все остальное — это, как у нас говорят, виртуальность или просто фантазии. Христианство же говорит конкретно о состоянии человеческой души, ума.

— Так кто же, батюшка, вас благословил на рукоположение?

— Отец Сергий Орлов. Он сказал, чтобы я сходил к архиерею. Я к нему пришел, тот ответил, что очень уважает отца Сергия, но им запрещено рукополагать людей с высшим образованием. Потому что политика такая была: духовенство должно быть безграмотное, необразованное, серое. В реальности это наоборот, конечно, было, но вот какие-то препоны и ограничения ставились. И тогда, поскольку моим свояком был профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат18, то я с ним заговорил об этом. Он поговорил уже напрямую. Тогда — Царствие

Небесное — Даниил Андреевич Остапов19, личный секретарь Патриарха Алексия I20, заместитель председателя хозяйственного управления Московской Патриархии, человек очень мудрый, подсказал: «Давайте инженером его возьмем». И я стал инженером при Патриархии.

— А что такое инженер при Патриархии?

— Тогда софринского производства еще не было. Но при Патриархии были мастерские. Там станки стояли. Одним словом, тоже механика. Делали всякую утварь церковную, свечи, ладан. И потом, уже как сотрудник Патриархии, я подал прошение о поступлении в семинарию. Поскольку я был довольно основательно подготовлен, сразу за четыре курса сдал, прямо по предметам сдавал.

— Матушка вас поддерживала во всем?

— Матушка, конечно, поддерживала. Когда я с ней познакомился, то уже думал о священническом служении, еще до разговора с владыкой Стефаном, до отца Сергия я об этом думал. У меня было такое горение, что вот готов был тут же пойти, пока еще учился. Времена были такие.

А потом я познакомился с ее духовным отцом Николаем Голубцовым21. Это был духовник блаженной Матронушки Московской. Он был удивительный человек святой жизни. Говорю ему: «Я хотел бы священником быть». — «Готовься». — «Я к этому готовился всю жизнь». Он мне сказал: «На ней женишься — будет сделан твой первый шаг к священству». То есть она — точно матушка. Она действительно матушка, я из-за нее-то и стал священником, через нее-то все и получилось.

— Вы жили довольно скудно, и матушка как-то смиренно относилась к этому.

— что было, то было. Я вырос в нужде, и студенческие годы так же прошли. что ели? Когда появился хлеб бесплатный в столовой и его можно было смазывать горчицей, это уже было счастье. За пятьдесят с лишним лет супружества у нас никогда не было разговора о деньгах. Никогда. Больше того, когда я работал уже инженером и у нас было трое детей (накануне моего рукоположения), думал, может, куда-то двигаться, как-то обеспечивать? Средств маловато, семья растет, а я один работал-то. Я говорю: «Может, перейти

в другое место? Там в командировки нужно ездить, но буду больше получать». Она говорит: «Нет. Мы как-нибудь проживем, только лучше будем вместе». Я благодарен ей за это. И действительно, Господь дал постепенно.

Жилищные условия поначалу были стесненные. Пока детей не было, мы снимали комнату. Там, где матушка жила, трое уже были прописаны, четвертым меня прописали — в комнату 14,8 квадратных метра в коммунальной квартире. Соответственно, общая кухня там и все остальное. Теперь не понимают этого. Потом нам дали на Трифоновской улице двухкомнатную квартиру — двадцать семь квадратных метров. Это уже роскошно было. Потом у нас дети пошли. И всего их семеро. И сейчас — тридцать четыре внука.

— Вы сорок лет прослужили в этом храме и больше нигде не служили?

— Служил сначала в Переделкине24 полтора года. В этом году я служу сорок третий год. А всего в сане, с момента как я стал диаконом, в ноябре будет сорок пять лет22 23. Диаконское посвящение было в ноябре 1968 года, на Архангела Михаила в храме Архангела Гавриила в Москве.

С матушкой Натальей Константиновной

— Батюшка, как складывался круг ваших прихожан? Это же не только местные жители, много было москвичей? Что притягивало их к храму?

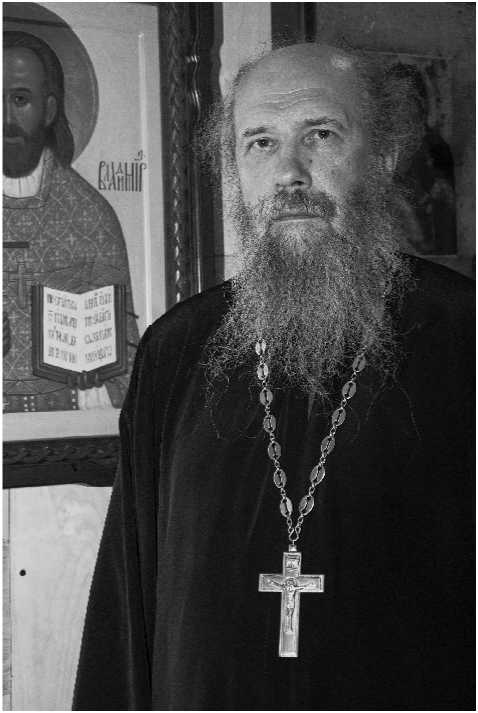

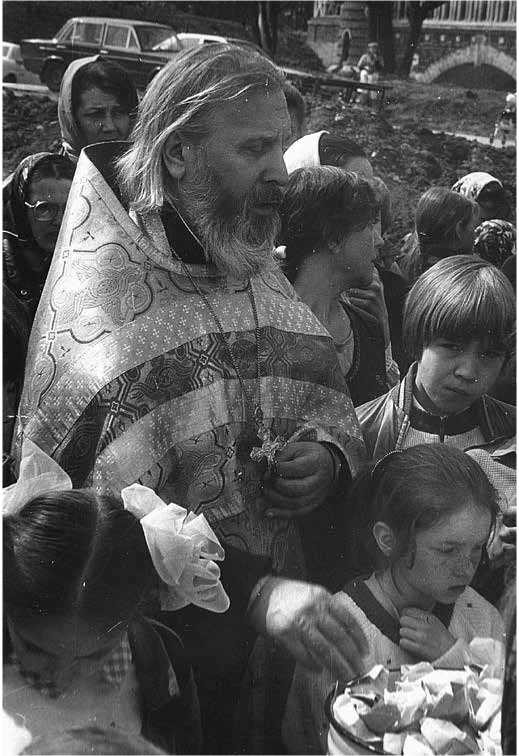

— Думаю, дело в том, что исключительной личностью был отец Сергий, это, можно сказать, великий человек. Он из потомственного священства. В 1911 году окончил Московскую семинарию и увлекся светским знанием. Хотел продолжить образование, но его в университет не брали после семинарии, следовало в Духовной академии учиться. Потому он поступил в Варшавский университет. Затем окончил Киевский политехнический институт. Два высших образования получил. Дореволюционных. После революции курировал Западную Сибирь по агрономии.

Кстати, когда я упомянул Ленина, он сказал: «Кто это такой? Это никто. Я был в гуще революционных событий, никто не знал этого человека до того, как он появился...» Он знал многих высокопоставленных людей. Брата А. Микояна24 он причащал, я это знаю. Из семинаристов было много революционеров. Авторитет отца Сергия был очень высок. Поэтому и потом в этот храм еще как бы из того времени верующие приезжали: духовные чада владыки Арсения (Жадановского)25;

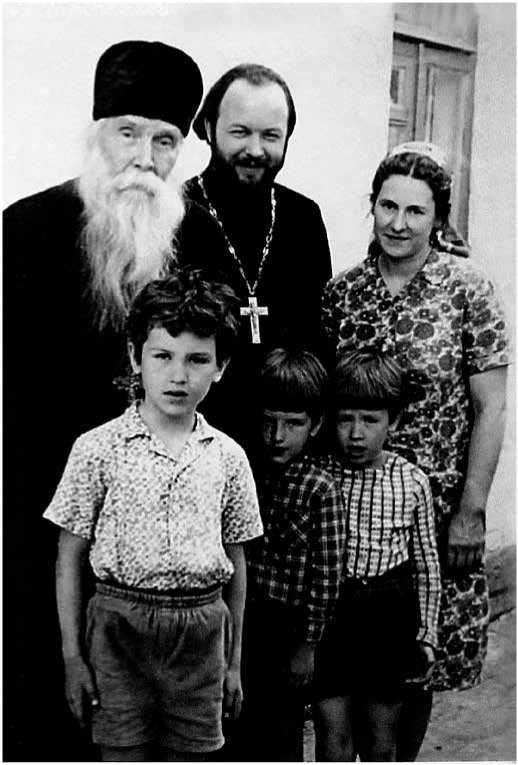

Протоиерей Сергий Орлов с семьей о. Валериана. 1974 г.

некоторые люди из правительственных кругов; отец Арсений26 27 (это действительная личность) присылал к отцу Сергию своих чад духовных. Была связь с прошлым. Хотя рисковали по тем временам, но здесь крестили, венчали потихоньку.

— Нужно было отчитываться по количеству крещений, венчаний перед советскими уполномоченными?

— В Переделкине, где я служил вначале полтора года, крестил открыто всех. Хотя бы в резиденции Патриарха это было официально, как полагается, свободно. Там креститься шло столько народу! Были дни, когда я в воскресенье крестил по семьдесят человек! Потому что никуда не подавали списки. И народ быстро узнал об этом.

А потом, когда меня перевели сюда уже, в Отрадное, вроде как кинулись за мной. И сюда приезжали студенты и преподаватели некоторых институтов, например, отец Тихон (Шевку-нов)29, будучи студентом, ходил сюда к нам. Из ВГИКа были многие студенты, там преподавал Николай Николаевич Третьяков28 29 (скончался несколько лет назад). Он многих сюда приводил креститься, венчаться.

— Вам как-то удавалось избегать этих требований властей по отчетности?

— Я просто потихонечку все делал. Рисковал, конечно. Уполномоченный как-то вызывал меня и матом на меня ругался. Ну, культура такая у них.

У меня была особенная стезя. Я такого никогда не мог даже представить себе заранее. Когда я служил в Переделкине, однажды принимал группу членов правительства. В ее составе был Юрий Владимирович Андропов30, председатель Комитета госбезопасности. Этого было достаточно. Как сказал сопровождавший товарищ, он был очень доволен, и меня после этого никто не трогал.

— Это в начале вашего пути произошло?

— Да. Потом ко мне пришел как-то один товарищ, мы с ним беседовали. Я говорю: «Вы знаете, у меня к вам лично отношение доброе, но вы человек подначальный. Вам скажут, и вы должны выполнять приказ. Будете, как в 1937 году поступать? Ну что ж, это дело ваше. А я все равно — на своем месте». Потом, когда еще один попытался молодой человек... Он мне надоел. И я ему в конце концов сказал: «Я с Юрием Владимировичем встречался». Больше вопросов не было. Он, конечно, не мог больше ничего сказать, ему же не докладывали, он мог предполагать обо мне что угодно, может, у меня ранг какой-то есть. Я никакого отношения не имел, конечно, к этому, но был совершенно спокоен — Господь как-то так поставил, что оградил меня.

—Вы только с этим случаем посещения Андроповым связываете свое спокойствие?

— Нет, я думаю, что важна твердость. Нормальные люди и там, в органах, уважали то же самое — твердость. Еще они предлагали мне: «Вы будете на международном уровне защищать Православие». Я говорю: «У вас же есть уже кадры для этого?» «Нет, — говорят, — это все не то». Я отвечаю им: «Потому я и то, что я не то!»

— То есть нужно просто оставаться собой — и пройдешь сквозь это все?

— Совершенно верно. Как люди прошли войну, в разных переделках были, а пуля их не тронула? И тут — никто ничего не может вам навязать, если вы прямо и спокойно говорите. Когда я стал священником, меня вызвали. Я же офицер запаса, а я написал, что я офицер и сменил род трудовой деятельности, а нужно было написать: «Офицер запаса». Разговариваем, и они: «Что это вы такое вот?» Тогда я еще не встречался с Юрием Владимировичем. Я уточняю: «Да, что такое, собственно?» — «Как же? Вас государство учило!» — «Я три года отработал по распределению, потом еще пять лет в Москве инженером, мы в расчете». — «Ну, вы зачем изменили?» — «А что такое?» — «Ну, вот вы инженер, а стали священником!» Я говорю: «Простите, Ирина Архипова, солистка Большого театра, по-моему, архитектором была. Борис Романович Гмыря, тоже народный артист, был строительным инженером». — «Ну что же? Они-то в артисты ушли, а вы в Церковь!» Я говорю: «А у нас свобода, по-моему». «Свобода?» — «Да». — «О чем тогда речь?» Так было... интересно.

— Батюшка, а как вы к отцу Николаю Гурьянову31 попали?Расскажите о нем немного.

— Через знакомых женщин-прихожанок. Они к нему ездили, помогали там и мне про него рассказывали. Это было лет двадцать назад. Батюшка уже не служил, на покое был. Приехал, а меня матушка-келейница просит: «Батюшка давно не причащался. Причастите его?» Я: «Хорошо». А отец Николай и говорит: «Я не хочу причащаться». Ну, я так отреагировал: «Не будет? Ну, что же теперь делать? Значит, так». Но конечно, потом он причастился. Просто старец и так знает, причащаться ему или нет, не нужно старцам указывать, их не положено учить. Ну, я и ответил: «Хорошо».

Потом второй раз я приехал. Он меня спрашивает: «А ты что не причащаешься?» Я стал с ним вместе причащаться, как приезжал, мы причащались. И так как-то получилось, что я стал ездить все чаще и чаще, батюшка с любовью принимал меня. А как-то слышу, он говорит: «Наш батюшка приехал». Очень утешительно так. Это мне особая милость Божия в жизни была, что пришлось с таким человеком общаться. Быть с ним — это утешение.

— А что вас в этой личности притягивало?

— что? Любовь, простота, святость, конечно. чувствуется, святой человек. Совершенное беззлобие. Удивительное от него осталось в памяти... Это невозможно даже передать, я пытаюсь произносить, но это никак не произнесешь. Я как-то стал рассказывать ему про католиков, что они постятся только два раза в году — в Чистый понедельник и в Великую Пятницу. Кто благочестивый, полдня не ест мяса. И у них ксендзы выезжают с престолом на пляж и совершают там мессу. На европейском пляже литургию совершают!!! Для нас это что-то совсем невероятное! Батюшка послушал, а потом так тихо сказал: «Ну, может, не стоило бы этого делать.» Таким тихим тоном, без осуждения, без возмущения.

— Может быть, с сожалением просто, да?

— Да. Я не могу даже передать, как это было сказано, каким тоном. Такой у него был дух мира удивительный. И еще любвеобильность ко всему, что тебя окружает.

— Отец Валериан, вы всю жизнь в Церкви. Как вы оцениваете жизнь верующих людей в двадцатом веке? Чем она принципиально отличалась от современной?

— Разница большая. Потому что в те времена человек шел в Церковь серьезно. Это могло ему грозить всякими осложнениями. А сейчас верующим ничего не грозит, это даже престижно. Я могу мысленно представить, как до Миланского эдикта32 приходили к христианам язычники. Тогда шли люди более осознанно, более серьезно, более ответственно. В советские времена была угроза если не жизни, то благополучию на сто процентов. Но все равно люди крестились, крестили детей, венчались. Приходили ко мне даже разные высокопоставленные особы—член Верховного Совета СССР, член ЦК профсоюзов, глава идеологического отдела «Литературной газеты», сын начальника Генштаба... Много таких случаев было. Они крестились сами, крестили своих детей, венчались. Частью были сознательно верующими, причащались, соборовались, некоторых я отпевал. И в больницы я к ним приходил исповедовать и причащать. Для них это был большой риск.

— А как вы охарактеризуете сам облик человека верующего, церковного в двадцатом веке?

— Меня окружали люди, своими корнями уходившие в девятнадцатый век. Это во многом еще было царское поколение. Отец мой 1900 года рождения. То есть его юность, когда личность складывается, прошла при царе. Воспитание тогда было другое. У меня была учительница, которая родилась в 1880-е годы, понимаете? Отец Сергий Орлов был 1890 года рождения, а умер в 1975 году. Это уже почти конец двадцатого века, а люди-то — еще те, дореволюционные. Общаясь с ними, мы перенимали тот дух, то воспитание. Нельзя жестко разделить девятнадцатый и двадцатый века.

— То есть Церковь выжила за счет тех людей, которые были укоренены в церковной жизни еще девятнадцатого — начала двадцатого века?

— Конечно. И ведь когда монастыри разгоняли, священники, монахи где-то должны были селиться... Вот рядом со мной жила монахиня, я рассказывал. «Почитай мне», — просила. Я и читал ей, всего Игнатия (Брянчанинова) прочитал! Вы представляете себе? Вокруг атеизм, а тут ребенок, ученик начальной школы, читает Игнатия (Брянчанинова). Как это возможно?

Вот так — через монахиню, а кто-то с бабушкой, кто-то с дедушкой разговаривал. Как ручейки переплетаются, переплетаются, а потом сливаются в целый поток.

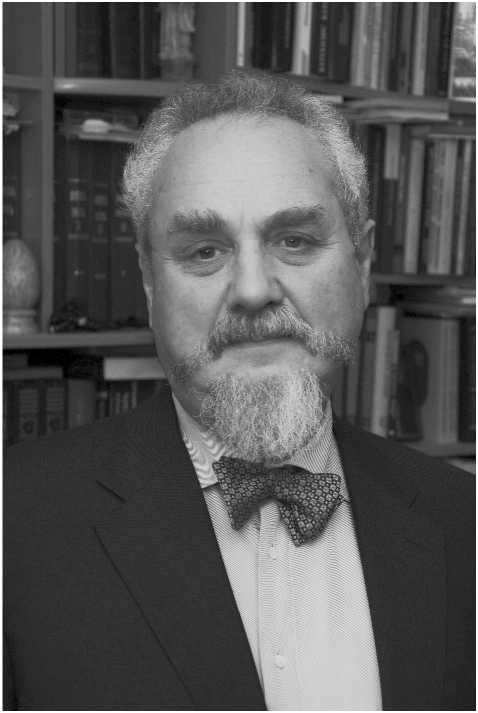

Людмила Васильевна Смирнова

Во всем этом была Божия воля. Меня всю жизнь Господь вел...

Людмила Васильевна Смирнова (род. 1921) — жительница блокадного Ленинграда. Окончила Ленинградский инженерно-экономический институт им. В. М. Молотова. Более двадцати пяти лет проработала во Всесоюзном научно-исследовательском институте полимеризацион-ных пластмасс.

—Людмила Васильевна, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, семье.

— Я родилась в 1921 году, в православной, церковной семье. И меня, конечно, крестили. Родилась я в Витебске, в Белоруссии, и там сначала, по-моему, не было особых гонений на веру. Рядом с нами была действующая церковь, люди туда ходили. В 1930 году мы переехали в Павловск, около Ленинграда, и там я уже пошла в школу. В это время в Павловске, как я помню, было три храма. Сначала мы ходили в церковь, и никто не запрещал. Но потом в школе начали пропаганду против религии. Однако мы продолжали ходить. Потом стали церкви постепенно закрывать.

— Вы были свидетелем того, как это происходило?

— С одним из храмов, куда мы постоянно ходили и общались там со священником, получилось следующее. Мама работала тогда в райисполкоме. И вдруг она слышит разговор служащих: «Завтра пойдем закрывать церковь». Речь шла как раз о том храме, прихожанами которого мы были. Мама пошла и предупредила священника. Но я ничего не знаю о том, что с ним стало в дальнейшем. Я в это время училась и, возможно, по-детски не очень интересовалась. Хотя к священнику этому я ходила. Помню, он нам сирень давал весной из своего сада.

Другой храм был далеко от нас, в военном городке. Мы туда никогда не ходили, поэтому, когда именно его закрыли, я не могу сказать. Но уже до войны он был закрыт. Он стоял в ужасном состоянии, потому что танки в него въезжали и бог знает что было. Сейчас его восстановили, а служат там давно33. После восстановления я туда довольно часто ездила, пока силы были.

Третий храм — самый старинный, в честь Марии Магдалины, построенный (вместе с госпиталем) императрицей Марией Федоровной34. О его закрытии мы просто узнали позже как о случившемся факте. Там организовали фабрику, сначала — игрушек, потом — еще какую-то.

Еще была часовенка на рынке. Ее тоже закрыли при нас. Нас не предупреждали, конечно, что закрывают. Придешь — закрыто, и все.

—А как это воспринималось?

— Переживали, очень жалко было. Все церковные неполадки, неустройства переживались очень, но между собой обсуждали, среди своих. Было очень печально, и все. Понимаете, люди разобщены были, работали отдельно, кто где. Связей особенно не было.

—После того как в Павловске закрыли храмы, вы куда-то ездили на службу?

— Рядом у нас был Пушкин, ранее — Детское Село, теперь — Царское Село. Мы ходили туда в Знаменскую церковь, которая позже, при немцах, была закрыта35. Однако уже не постоянно ходили, довольно редко.

— У вас верующая семья, вы вспоминаете какие-то традиции, например, совместную молитву? Как вас воспитывали?

— Нет, совместной молитвы не было, молились каждый отдельно. Ходили с мамой в церковь. Папа у меня был из староверов. В партию не вступал, но в храм не ходил. А праздники вместе отмечали всегда. Из детства вспоминаю, как яблоки летом освящали на Преображение — Второй Спас. Мама учила молиться. Я молилась сама, утренние молитвы я сама должна была прочитать и на ночь — тоже. И брат сам молился. Иконы у нас дома висели. И елку на Рождество ставили, несмотря на то что это было запрещено36. При этом окна завешивали, чтобы никто не увидел.

— Когда вы переехали в Ленинград?

— Летом 1941 года, когда война началась, мама работала в военном училище. Оно выезжало на лето в Красное Село. Нам дали домик в Ду-дергофе, прямо под горой. Там такая гора высокая, с которой немцы обстреливали Ленинград (Дудергофские высоты. — Ред.). Мы какое-то время летом там жили. А папа поехал куда-то далеко на окопы. И в этот момент поступило распоряжение, что военные должны уезжать. Маме предложили ехать с ними и разрешили взять с собой семью. Но во-первых, папы с нами не было, а во-вторых, я была против. «Мама, куда? — говорю. — Да что ты? Никуда мы не поедем!» В общем, мы остались.

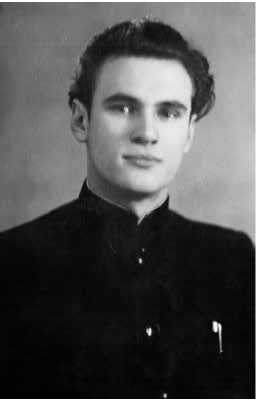

Июль 1924 г.

Когда блокада37 38 началась, мы еще в Павловске находились. Нас сначала не бомбили, но через нас летали все время немецкие самолеты, делали налеты на Ленинград. Когда же начали бомбить, мы спрятались в маленьких окопчиках, которые, конечно, ни от чего не защищали: если бы попала бомба, то погибли бы. Один день мы там просидели, пока папа не вернулся. 8 сентября склады горели39, в город уже только по пропускам можно было попасть. Вот папа приехал, и мы наутро уехали в город уже вместе. Но мама с братом решили вернуться обратно, чтобы забрать кое-что нужное из дома, то ли керосин, то ли еще что-то. Рано утром мы все приехали в Ленинград, и мама с братом поехали обратно, а меня оставили. «Ты, — говорят,—трусиха, ты с нами не езжай». Папа на работу ушел. И вот их нет и нет, нет и нет... Уже вечер, папа с работы вернулся, отправился на Витебский вокзал, возвращается и говорит: «Отрезано!» Все, поезда больше не ходили. Я плачу, папа тоже нервничает. В общем, всю ночь не спали. Что делать? Мама с братом пропали! В пять часов утра вдруг звонок в дверь. Я открываю — брат. Спрашиваю: «А мама где?» «Мама идет потихоньку». Оказывается, они в Павловск доехали, взяли, что нужно, и пошли к вокзалу, а мост с дорогой к Павловску разбомбили. И поезда уже не могли ходить. Ну что делать? Они пошли в Пушкин пешком, нагруженные. Они же взяли что-то такое тяжелое с собой. Шли полями, на них урожаи хорошие, и морковка, и капуста, и все что угодно. Но им не до этого было. Вот они в Пушкин пришли, уже к вечеру. Брат сел, говорит: «Больше никуда не пойду. Что будет, то будет». Ему пятнадцать лет было. И они так сидят, ночь настала, темнота, зарево вокруг. И вдруг кричат: пришел поезд. Все бросились. Они не одни ведь там сидели, много скопилось народу. Удалось сесть в этот поезд — последний, который как-то проехал. И мама с братом приехали. Вот так мы остались в Ленинграде.

— Расскажите, как вы пережили блокаду.

— Приехав из Павловска, мы остановились у маминой знакомой, Александры Ивановны. Но вскоре нас пригласил к себе папин брат. Он с семьей жил на Петроградской стороне и позвал нас, опасаясь, что к нему заселят посторонних. В это время с окраин переселяли людей и ломали деревянные дома, чтобы пожары предотвратить. Ведь немцы стояли уже совсем на пороге. Вообще, мы с папиным братом не очень общались, не ссорились, но просто разные мы были люди. Его семья была обеспеченная, а мы такие... середнячки. Брат папе позвонил, и он согласился, хотя мама была против. Но в конце концов пришлось переехать на Петроградскую сторону. Комната, в которую нас поселили, не отапливалась. Папа сделал там буржуйку. Причем хозяин выказывал недовольство, там ведь мебель была, обстановка.

Вскоре папа умер. Он с нами не жил в этот период, потому что его предприятие было в Невском районе — очень далеко от нас. Он лишь изредка приходил к нам на квартиру брата. И последний раз мы встречались с папой как раз там. Это произошло в ноябре 1941 года, уже был жуткий мороз. Мы вышли вместе с ним, стояли на площади, ждали трамвай, расстались и больше не виделись. И вот долго его не было, мы с мамой, как раз перед днем Николая Чудотворца, в декабре сами пошли пешком к папе на работу. Морозище был ужасный. Брат остался, не мог идти уже от слабости. Пришли на папину работу, нам сообщили, что его забрали в больницу, а в больнице сказали, что он скончался. И мы даже не знаем, где он похоронен.

Так мы остались с мамой и братом. Я все время была на казарменном положении в институте, мы там вязали пуловеры, шарфы для армии.

В этот период Александра Ивановна, мамина знакомая, к которой мы сначала из Павловска приехали, совершила героический поступок. Она жила около Технологического института на Подольской улице, ближе к Обводному каналу. А мы — на Петроградской стороне. Так она пешком, в мороз (морозы были ужасные в том году!), пришла узнать, как мы устроились. Она застала маму с братом, и я как раз пришла из института. Александра Ивановна предложила нам вернуться к ней. А перед этим прошла бомбежка, в наш дом попала бомба, хотя и не в наш отсек. Но все равно были разбиты окна и выбиты стекла, было очень холодно. Мы и переехали снова на Подольскую улицу. через некоторое время Александра Ивановна умерла. В конце декабря стали по карточкам давать водку и пиво. Она пошла получать пиво, и что-то у нее в тару не поместилось, и она, чтобы не выливать такую ценность, на холоде выпила остаток. Пришла домой, у нее сильно заболело горло, и все — через несколько дней она умерла. Так мы остались в ее комнате втроем — я, мама и брат. В квартире было две комнаты, одну Александра Ивановна сдавала семье с маленьким ребенком, во второй — мы. Вскоре пришел управляющий домом и говорит: «Вы здесь не прописаны. Уезжайте куда хотите». А мы на прежнем месте выписались, а в той комнате не успели прописаться, и хозяйка квартиры умерла. Тогда нам эти соседи помогли: они прописали нас как бы на свою площадь. Так мы с ними вместе и жили, питались тоже вместе.

В январе 1942 года от голода умер брат. Это случилось дома, тело увезли, и где он похоронен, тоже неизвестно.

Мы остались с мамой вдвоем. Она работала в пищевом тресте — печатала для одного ресторана меню. Там ей давали за это тарелку супа. А потом она слегла от истощения и уже не могла ходить на работу. Была уже на пороге смерти. Но вот однажды мама мне говорит: «Попробуй сходить ко мне на работу, к начальнику. Может быть, он чего-нибудь даст». Это был большой ресторан на Садовой улице, сейчас там ресторан «Баку». Было начало февраля, я с трудом туда дошла. Сотрудницы мамы узнали меня: «Да что же вы за карточками не приходите? Карточки лежат вашей мамы». Я получила карточки, мы нашли магазин, где нам отоварили все прошедшие дни, и начальник еще дал нам мешочек манной крупы. И вот благодаря этому мама стала потихоньку поправляться.

А тем временем институт мой эвакуировался, а я осталась в Ленинграде.

— Почему вы с институтом не уехали?

— Так получилось, что я не смогла уехать. Когда блокада началась, в институте какое-то время еще были занятия, а к началу марта уже все преподаватели были без сил, не могли вести занятия, но я приходила в институт получать карточки. К тому моменту я на четвертый курс перешла. И вот я как-то пришла, а мне сказали, что 20 марта институт будут эвакуировать и если я хочу, то могу отоварить карточки, подготовиться и тоже уехать. Я все подготовила, пришла в институт, чтобы сдать документы, а институт уже уехал. Началось таяние льдов, и они раньше отправились. Но это, знаете, была Божия воля. Это счастье, что я с ними не уехала!

—Почему? Вы же остались в блокадном городе, среди голода, опасности, погибнуть могли.

— А вот так сложилось потом. Институт уехал и попал к немцам где-то около Кавказа, пришлось бежать в Ташкент или куда-то еще, я сейчас не помню. Меня это ничего не коснулось. Кроме того, мама еще слабенькая была, она бы не доехала.

А так у нас все образовалось. Поскольку институт уехал, мне надо было куда-то устраиваться, а рядом с нами была электростанция. Я слышала, что туда можно пойти разгружать вагоны. Я уже дистрофик была самый настоящий. И мама еле-еле живая. Но я пошла на станцию. Со мной поговорил начальник отдела кадров и сделал вывод, что разгружать вагоны я, конечно, не смогу. И вместо кого-то, кто собирался уезжать, меня взяли в отдел энергетики. Там были и свет, и тепло, и вода. На работе я все время проводила, можно сказать, на казарменном положении. Была в санбригаде. Видела налеты, обстрелы, в общем, все.

Мама вскоре после поправки тоже вышла на работу, встретила своего бывшего начальника, который ее пригласил к себе. Он был в это время директором школы медсестер, располагавшейся в Невском районе, очень далеко от нашего дома. Мама стала выполнять обязанности завхоза, и машинистки, и библиотекаря. Но главное — там были свет и тепло. А еще люди, которые жили рядом в том районе, держали огородики, и они маме давали немного продуктов. Ну, вот так и пережили.

Когда подошло лето, я жалела, конечно, что мне не удалось уехать вместе с институтом. Я же не знала в тот момент, как там и что. Я написала письмо Жданову39, что хочу вернуться в институт. Ведь с работы так просто не отпускали. Получила ответное письмо с разрешением уехать, и как раз в этот момент у меня украли паспорт. Вот опять я, значит, осталась.

— Видимо, надо было, чтобы вы остались...

— Да, да, да! И вы знаете, если бы я уехала, я бы уже не вернулась в Ленинград, потому что дом, в котором мы жили до войны в Павловске, немцы, когда начали наступать, то ли разобрали, то ли сожгли. В общем, возвращаться нам было бы некуда. А так мы с мамой остались в этой ленинградской квартире у знакомых, а вскоре мне предложили в этом же доме комнату. Это было чудо какое-то... Устроилось это так. Наши соседи, хотя они нас выручили в свое время и мы вместе жили, все же, понятно, не были заинтересованы в нашем присутствии в квартире. И видимо, они поговорили с управхозом, нет ли комнаты свободной. А внизу люди эвакуировались и была небольшая комнатка — тринадцать с половиной квадратных метров. Прихожу я как-то домой и встречаю управхоза. Она мне и говорит: «Хотите, я вам комнату дам?» А мне в этот момент было совершенно безразлично, потому что никаких мыслей о будущей жизни не было. Жили сегодняшним днем. Я говорю: «Ну ладно». И все. Я в ту комнату долго не могла попасть, с другим жильцом встретиться не получалось. Потом мы встретились, я открыла комнату и стала понемножечку туда вещи переносить, хотя у нас их почти и не было. Стала мебелью обставлять. На электростанции я доработала до того времени, как институт мой вернулся из эвакуации и я возобновила учебу. Тут уж пошла нормальная жизнь. И когда я уже окончила институт, мы с мамой переехали в эту комнату и прожили там, пока институт не построил дом, и мне там дали квартиру.

— Вы ходили в церковь во время блокады?

— Нет, во время блокады я церковь не посещала, потому что далеко было идти и сил не хватало, вообще ходить было трудно.

Однако праздники церковные как-то мы с мамой отмечали дома. Копили немножко продукты... Помню, Пасха была в апреле и как раз сильный налет был в эту ночь41. Мы с мамой сидели и думали, только бы успеть нам разговеться! Такая была ужасная ночь.

— Вы что же, постились?

— Нет, конечно. Какой пост?! Мяса мы не стали получать еще в октябре 1941 года, сразу после начала блокады его перестали давать по карточкам. Однако стояли штабелями рыбные консервы, вот вместо мяса их давали. Когда я на электростанции работала, то у меня карточка была служащая и еще давали дополнительные талоны. Мой начальник устроил меня в столовую, где кормили по первой категории. Я не помню уж, что там давали. Но, конечно, скоромного много там не было. Так, если кусочек масла... Мама далеко от меня жила, поэтому общались по воскресеньям, когда у меня не было дежурства, я к ней ездила на трамвае. Вот я, бывало, в течение недели откладываю по кусочку, чтобы взять с собой, чтобы вместе поесть, как в праздник. И к Пасхе также собирали какие-то кусочки, и праздновали.

А есть хотелось все время. Водку давали по талонам, мы ее, конечно, не пили, мама меняла ее у военных на хлеб или на шоколад. Американский шоколад у военных был, и они его 40 с удовольствием на водку меняли. Бывало, я приеду к маме, она уже выменяла шоколад — такая большая плитка, и вот мы покушаем с ней, потом ляжем спать, проснемся и опять покушаем шоколад. Да, вы знаете, голод вообще очень неприятная штука. Но никогда ничего не хотелось так, как хлеба, только хлеба! Никаких пирожных, ничего другого не хотелось... Вспоминался только хлеб. А он был одно время вообще не хлеб, это мякина какая-то, и кусочек в сто двадцать пять граммов.

—А вы молились?

— Я дома молилась. В блокаду, я говорю, в храмы не ходила. Потому что и морозы были жуткие, и большие расстояния. Невозможно было освоить эти расстояния. Поэтому молились только дома. Читали Евангелие и вообще литературу.

— Было страшно?

— Вы знаете, я вообще трусиха была. Конечно, я не то чтобы все время сидела и тряслась. Нет! Но все же боялась. Вот мама так себя вела, что как-то не чувствовалось, что она боится.

Но и естественная чувствительность в тех условиях уже была заморожена. Вот, расскажу, как-то я шла, а передо мной садик. И мне надо было идти через этот садик. И вижу, в калитке лежит полчеловека. Представляете? Полчеловека. Только верхняя часть. И я перешагнула и дальше пошла.

Конечно, человеческие чувства оставались, люди помогали друг другу. Но бывали случаи, к примеру, таскали друг у друга продуктовые карточки. У меня тоже как-то на станции, когда я спала, ночью украли карточки. Бывало всякое... Люди же. Надо же было выживать.

—Людмила Васильевна, а чего было больше — взаимопомощи или эгоизма? Сплачивались люди перед лицом общей беды или наоборот?

— Ну вот, на моем примере — помогли нам соседи, когда нас хотели из квартиры выселить. И мы вместе жили, и никаких не было разладов. То, что они потом договорились и нас устроили в другую квартиру, это можно понять. У них семья, ребенок. Хотя Александра Ивановна и говорила нам, что мы будем вместе жить до конца, однако не получилось. Вот и она нам помогла. Я думаю, что вообще люди помогали друг другу. Хотя и разные были случаи. Но всегда же есть и хорошее, и плохое. В целом, я считаю, в городе народ был добрый. И в воспоминаниях моих никакого ужаса уже нет. Конечно, все это страшно было. Но хорошее уже как-то застлало старое.

— Как ваша жизнь сложилась после войны?

— Когда институт вернулся из эвакуации, я снова пошла учиться. В 1944 году я стала опять в храм ходить — в основном в Никольский собор, потому что поближе было. А после института я попала на работу в Эстонию, в Кохтла-Ярве, где проработала два с половиной года. Там была русская церковь. Служили и на эстонском, и на русском языках. И располагалось это как раз недалеко от Пюхтиц. Но я, к сожалению, тогда не знала,

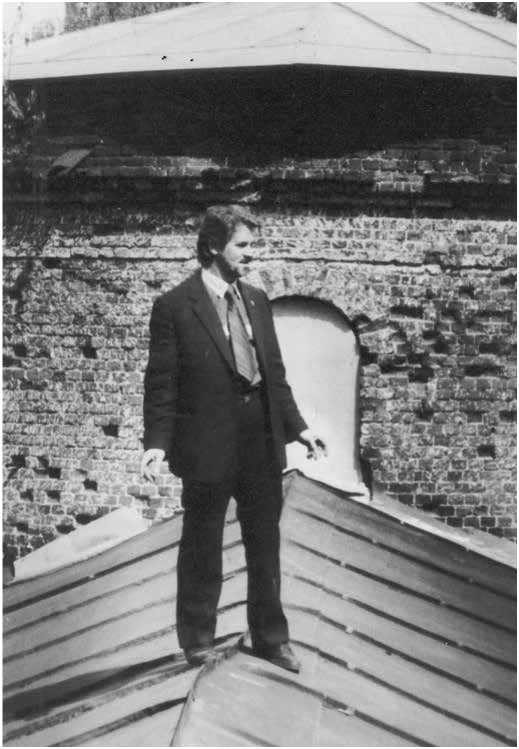

В Кохтла-Ярве. 1947 г.

что там есть монастырь недалеко, не слышала, что такое Пюхтицы. И как-то, помню, на Успение мне предложили поехать в монастырь (заметили, что я ходила в церковь). Но я в связи с занятостью работой не могла уехать. Лишь позже, когда вернулась в Ленинград, узнала, какую возможность упустила.

Ну а потом я уволилась оттуда и уехала в Ленинград, надеялась устроиться там на предприятие «Ленинградсланец», но планы мои не осуществились. И во всем этом тоже была Божия воля. Меня всю жизнь Господь вел. Оказавшись в Ленинграде без работы, я стала думать, что же делать. А я слышала, что где-то есть институт по разработке пластмассы. Я узнала телефон их отдела кадров, позвонила. Я ничего про этот институт не знала, только что там идет разработка пластмасс. Сама же говорю: «Я слышала, что вам нужны экономисты» (моей специальностью, полученной в институте, была — инженер-экономист с химическим уклоном). Мне отвечают: «Да. Откуда вы?» Я рассказала кратко о себе. Меня пригласили приехать. Пришла я в отдел кадров. Руководитель со мной побеседовал. Потом говорит: «Ну, посидите». Ушел. И через некоторое время возвращается с двумя моими соученицами по институту! Спрашивает их: «Вы эту барышню знаете?» Они меня увидели, конечно, бросились ко мне, стали мы обниматься, целоваться. А одна из них как раз увольнялась, и им нужен был экономист. Ну вот, я у них и устроилась. Проработала там двадцать пять лет. Но только экономистом я работала один год, а потом перешла на производство — работала сначала начальником смены, потом технологом и заместителем начальника цеха закончила.

В этом институте я получила квартиру, потому что у нас комнатка маленькая была. После войны ставили на очередь, но нас не ставили, так как у нас лишние полметра были. Но здесь я получила квартиру. По вредности работы на пенсию ушла с сорока пяти лет, но продолжала работать. Так было... Я одно хочу, а Господь меня по-другому устраивает...

Я ходила в церковь все время, но это не афишировала. Я никому не говорила, и никто меня не спрашивал. Но мне все в компартию вступить предлагали, а я говорила, что еще не готова. Вот так и прошла моя жизнь. В общем, я с Церковью не расставалась.

— Вы всегда ходили в Никольский собор?

— Нет. Одно время ходила в Духовную академию41, когда она открылась, потом и Алек-сандро-Невская Лавра открылась42 — я туда ездила, мне было удобнее добираться из дома.

— Были у вас какие-то друзья по храму?