Православный портал «Азбука веры»

Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих»

(Псалтирь 118:18-19)

«Столп и утверждение истины» — центральная книга свящ. Павла Флоренского и во многом всего русского религиозного возрождения.

«Столп и утверждение истины» — гениальная попытка тематизации основных истин христианской веры. Принципиальна, поэтому, форма, избранная Флоренским — письма Другу. Только в опыте, личном обращении, в ситуации встречи возможно говорить о Боге. «Столп и утверждение истины» можно разделить на две части. Первая рисует ситуацию человека перед отсутствием истины, поиска ума опоры себе. Твердой истины не оказывается, все плывет. Флоренский рисует ад сомнения, мышеловку ума, вечное кружение в пустоте. Только скачком ум может прийти к Троице — скачком безумной веры. Если истина есть, то она — Троица. Пожалуй, это главное достижение книги: постановка тринитарного мышления в основу философии. Действительно, если философия хочет быть православной, то в основе своей она должна иметь немыслимую бездну Троицы (вот, кстати, подлинное следование святоотеческому богословию). Для описания такого мышления Флоренский вводит термин «антиномия», которому суждено будет сыграть определяющую роль в христианской философии. Антиномическое мышление — мышление в противоречии, мышление, не «снимающее» конкретность, реальность в абстракции, твердо держащиеся того, что есть — несхватываемого бытия. Т. о. Флоренский наметил магистральный путь православной мысли в XX веке: скажем, Харт или Зизилуас не будут повторять ни тезисов, ни доказательств Флоренского, но вот эти тринитаризм и антиномизм мышления останутся.

Вторая часть «Столпа и утверждения истины», утвердившись в безопорности Триличной Истины раскрывают первопонятия христианской философии: Триединство, антиномия, грех, геена, Творение, София, любовь, дружба, ревность (как видите, своеобразная подборка).

Розанов справедливо называл «Столп и утверждение истины» «густой книгой». Можно не соглашаться с аргументацией или самими мыслями Флоренского, но «Столп и утверждение истины» не могут не поражать исключительным богатством материала (не говоря про литературное совершенство). Математика и лингвистика, литургические богатства Церкви и писания Св. Отцов, философы — древние и современные, художественная литаратура — это и многое другое вошло в ткань «Столпа и утверждения истины» Флоренкого.

Флоренский так описывает замысел «Столпа и утверждения истины»: «Живой религиозный oпыт, как единственный законный способ познания догматов» — так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги или, точнее, моихъ набросков, писанных в разные времена и под разными настроениями. Только опираясь на непосредственный опыт можно обозреть и оценить духовные сокровища Церкви. […] Что такое церковность? — Это — новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности этой жизни? — Красота. Да, есть особая красота духовная, и она, неуловимая для логических формул, есть в то же время единственный верный путь к определению, что православно и что нет. Знатоки этой краcoты — cтapцы духовные, мастера «художества из художеств», как святые omцы называют аскетику. Cтapцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознавании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличье чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету; православие показуется, но не доказуется. Вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, — прямой опыт православный.»

Здесь мы приводим ПОЛНУЮ, максимально близкую к оригиналу версию книгу, включающую 15-20 дополнительные главы, все примечания, иллюстрации и пр. (онлайн-версия, кнопки fb2, epub, mobi). При нажатии кнопки pdf — репринт издания 1914 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ЖУРНАЛУ

«ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ»

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА

1990

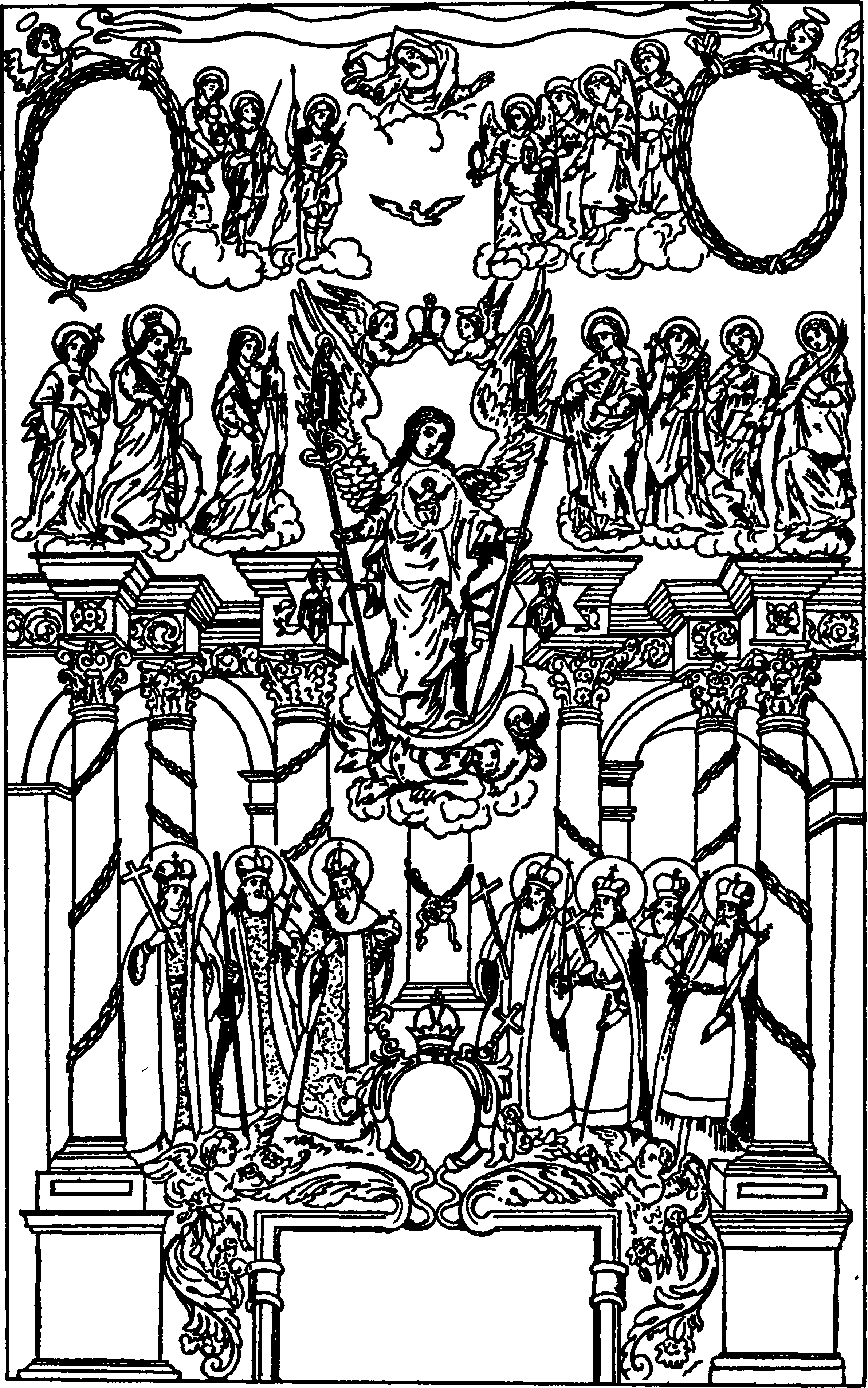

Издание книги «Столп и утверждение истины» было продумано П. А. Флоренским с чрезвычайной тщательностью: сам он разработал проект обложки, подобрал шрифты ко всему тексту, титульную иллюстрацию и гравюрные заставки–розетки, предпосланные главам; помимо этого книга изобилует схемами, рисунками и репродукциями. Таким образом, перебор текста при новых изданиях «Столпа» не только представляет сложную задачу, но грозит исказить первоначальный замысел автора, более того, уничтожить замечательный памятник книжной культуры. Руководствуясь этими соображениями и следуя сложившейся уже традиции репринтного переиздания «Столпа», редакция серии «Из истории отечественной философской мысли» представляет факсимиле издания книги 1914 года, которое (уже по современным техническим условиям) разделено на два полутома. Содержание ко всему тому помещено в начале первого полутома.

СОДЕРЖАНИЕ

СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ

Часть 1

I. — К читателю 3

II. — Письмо первое: Два мира 9

III. — Письмо второе: Сомнение 15

IV. — Письмо третье: Триединство 51

V. — Письмо четвертое: Свет Истины 70

VI. — Письмо пятое: Утешитель 109

VII. — Письмо шестое: Противоречие 143

VIII. — Письмо седьмое: Грех 166

IX. — Письмо восьмое: Геенна 205

X. — Письмо девятое: Тварь 260

XI. — Письмо десятое: София 319

XII. — Письмо одиннадцатое: Дружба 393

XIII. — Письмо двенадцатое: Ревность 464

XIV. — Послесловие 483

Часть 2

РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ЧАСТНОСТЕЙ, В ТЕКСТЕ ПРЕДПОЛАГАВШИХСЯ УЖЕ ДОКАЗАННЫМИ

XV. — Некоторые понятия из учения о бесконечности 493

XVI. — Задача Льюиса Кэрролля и вопрос о догмате (к стр. 61) 500

XVII. — Иррациональности в математике и догмате (к стр. 59) 506

XVIII. — Понятие тождества в схоластической философии (к стр. 79) 515

XIX. — Понятие тождества в математической логике (к стр. 81) 519

XX. — Время и Рок (к стр. 193) 530

XXI. — Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению Слова Божия (к стр. 267) 535

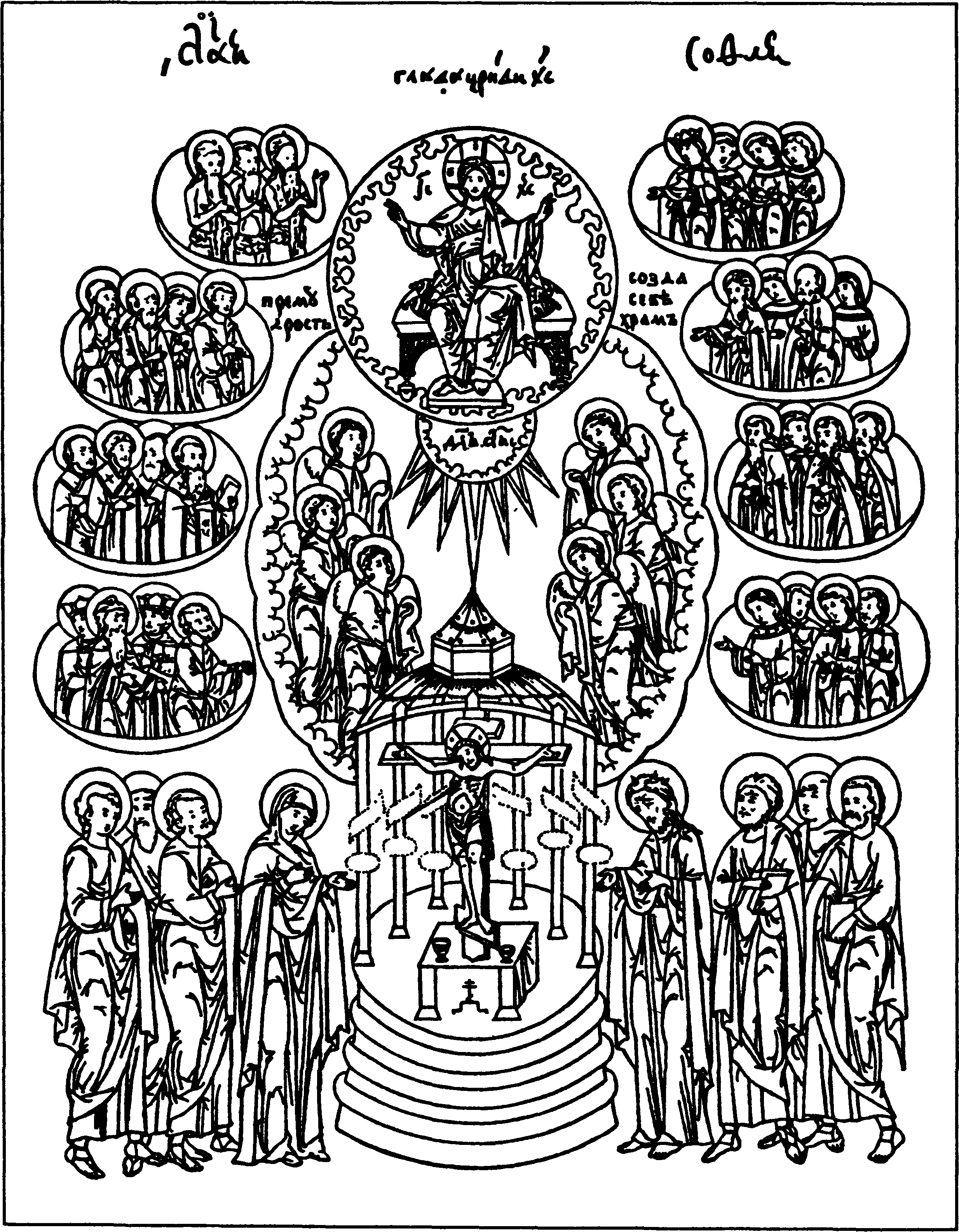

XXII. — Икона Благовещения с космическою символикою (к стр. 353) 540

XXIII. — К методологии исторической критики (к стр. 362) 544

XXIV. — Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего света (к стр. 375) 552

XXV. — «Амулет» Паскаля 577

XXVI. — К истории термина «антиномия» (к стр. 153) 582

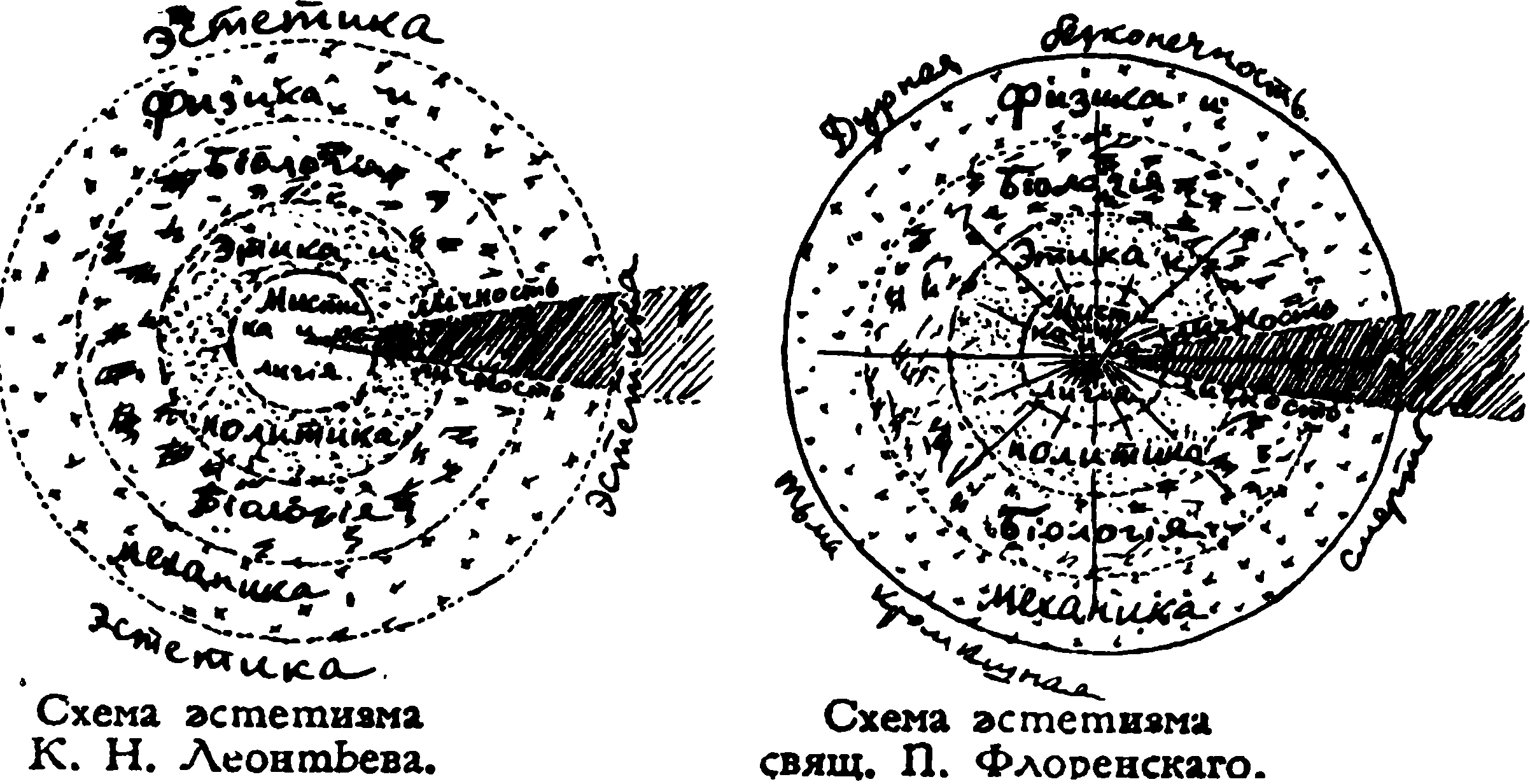

XXVII. — Эстетизм и религия (к стр. 7, 99 и др.) 585

XXVIII. — Гомотипия в устройстве человеческого тела (к стр. 266) 587

XXIX. — Заметки о Троичности (к стр. 50, 223) 593

XXX. — Основные знаки и простейшие формулы логистики (для справок) 600

Примечания и мелкие заметки 607

Разъяснения некоторых символов и рисунков 807

ПРИЛОЖЕНИЯ

Священник Павел Флоренский. Вступительное слово пред защитою на степень магистра книги «О Духовной Истине» 817

Игумен Андроник (Трубачев). Из истории создания книги «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах свящ<енника> Павла Флоренского».

ή δέ γνώσις αγάπη γίνεται.

Св. Григорий Huccкий.

МОСКВА

1914.

Всеблагому и Пречистому

Имени

Девы и Матери

{стр. 1}

FINIS AMORIS, UT DUO UNUM FIANT.

ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ — ДА ДВОЕ ЕДИНО БУДУТ.

{стр. 2}

«— Не позазрите на мя, господия мои и братие яко юнейший аз всем вам, и дерзаю писати о чюдесех святаго. Вем бо и аз свою худость и зазираем бываю совестию и худоумием своим; паче ж и греха ради моего многа тягостно ми сие великое дело есть. И не мое дело сие есть, но ваше древних и великих отец, еже в чюдесех преподобнаго отца нашего Сергия поучатися и нас грубых просвещати учением и впредь будущим родом писанием возвещаши. Но молюся вам, послушайте прилежно: аще аз не буду писати, а вы тако ж не изволите, то от ково повеление царево исполнится и о чюдесех святаго кто возвестит, яко ж и прежний не писаша толико лет? Аще бо и грешен есмь и невежда и неискусен на такое дело, но строение ми прилежит и нужда ми есть сицево дело начати, совершитель же всякому благому делу — Отец и Сын и Святый Дух».

Е me alo. Собою питаю.

{стр. 3}

«Живой религиозный опыт, как единственный законный способ познания догматов» — так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги или, точнее, моих набросков, писанных в разные времена и под разными настроениями. Только опираясь на непосредственный опыт можно обозреть и оценить духовные сокровища Церкви. Только водя по древним строкам влажною губкой можно омыть их живою водою и разобрать буквы церковной письменности. Подвижники церковные живы для живых и мертвы для мертвых. Для потемневшей души лики угодников темнеют, для параличной — тела их застывают в жуткой неподвижности, разве не известно, что кликуши и бесноватые боятся их? и не грех ли пред Церковью заставляет боязливо коситься на нее? Но ясные очи по–прежнему видят лики угодников сияющими, «как лицо ангела». Для очищенного сердца они по–старому приветливы; как встарь вопиют и взывают к имеющим уши слышать. Я спрашиваю себя: почему чистая непосредственность народа невольно тянется к этим праведникам? Почему у них находит себе народ и утешение в немой скорби, и радость прощения, и красоту небесного празднества? Не обольщаюсь я. Знаю твердо, что зажег я себе не более, как лучинку или {стр. 4} копеечную свечечку желтого воску. Но и это, дрожащее в непривычных руках, пламешко мириадами отблесков заискрилось в сокровищнице св. Церкви. Многими веками, изо дня в день собиралось сюда сокровище, самоцветный камень за камнем, золотая крупинка за крупинкою, червонец за червонцем. Как благоуханная роса на руно, как небесная манна выпадала здесь благодатная сила богоозаренной души. Как лучшие жемчужины ссыпались сюда слезы чистых сердец. Небо, как и земля, многими веками делало тут свои вклады. Затаеннейшие чаяния, сокровеннейшие порывы к богоуподоблению, лазурные, после бурь наступающие минуты ангельской чистоты, радости богообщения и святые муки острого раскаяния, благоухание молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное обретение, бездонно–глубокие прозрения в вечность и детская умиренность души, благоговение и любовь — любовь без конца… Текли века, а это все пребывало и накапливалось.

И каждое мое духовное усилие, каждый вздох, слетающий с кончика губ, устремляет на помощь мне весь запас накопленной благодатной энергии. Невидимые руки носят меня по цветущим лугам духовного мира. Загораясь тьмами тем и леодрами леодров [1], сверкающих, искрящихся, радужно–играющих взглядов, переливаясь воронами воронов светозарных брызог, сокровища Церкви приводят в благоговейный трепет бедную мою душу. Неисчислимы, несметны, несказуемы богатства церковные. Мне можно взять себе часть их для пользования, для своей пользы, — может ли глаз не разгореться? Жадность разбирает меня, я хватаю первую попавшуюся пригоршню. Я еще даже не посмотрел, что́—это: алмазы, карбункулы или смарагды? или, быть может, нежные маргариты? Я не знаю, лучше ли, хуже ли моя пригоршня, нежели все остающееся. Но, — по слову Афанасия Великого, — из многого взяв немногое» я знаю, что я заранее недоволен своею работою, потому что глаз слишком разгорелся на ценности. Что́ значит одна–две кучки само{стр. 5}цветных камней, когда их мерят четвериками? и я невольно вспоминаю, как постепенно менялся в моем сознании общий дух работы. Сперва было предположено не делать ни одной ссылки, а говорить только своими словами. Но скоро пришлось вступить в борьбу с самим собою и дать место коротеньким выдержкам. Далее, они стали расти, ширясь до целых отрывков. И, наконец, мне начало казаться, что необходимо отбросить все свое и печатать одни только церковные творения. Может быть, это — единственный правильный путь, — путь прямого обращения к самой Церкви. Да и кто́ я, чтобы писать о духовном? «Вем бо и аз свою скудость и зазираем бываю совестию и худоумием своим; паче ж грехa ради моего многа тягостно ми сие великое дело есть». И если я все–таки придаю некоторое значение своим Письмам, то исключительно подготовительное, для оглашенных, пока у них не будет прямого питания из рук Матери, — значение, как бы, огласительных слов во дворе церковном. —

Ведь, церковность — вот имя тому пристанищу, где умиряется тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум. Пусть ни я, ни другой кто не мог, не может и, конечно, не сможет определить, что́ есть церковность! Пусть пытающиеся сделать это оспаривают друг друга и взаимно отрицают формулу церковности! Самая эта неопределимость церковности, её неуловимость для логических терминов, её несказанность не доказывает ли, что церковность — это жизнь, особая,новая жизнь, данная человекам, но, подобно всякой жизни, недоступная рассудку [2]? А разномыслия при определении церковности, возможность с разных сторон пытаться установить в словах, что́ есть церковность, эта пестрота неполных и всегда недостаточных словесных формул церковности не подтверждает ли нам опытно, в свою очередь, то, что было нам уже сказано Апостолом; ведь Церковь есть тело Хри{стр. 6}стово, «полнота (τό πλήρωμα) наполняющего все во всем» (Еф. 1, 23). Так как же эта полнота, — το πλήρωμα, — Божественной жизни может быть уложена в узкий гроб логического определения? Смешно было бы думать, будто эта невозможность что–либо свидетельствует против существования церковности; напротив, последнее таковою невозможностью скорее обосновывается. И, поскольку церковность первее отдельных проявлений своих, поскольку она есть та бого–человеческая стихия, из которой, так сказать, сгущаются и выкристаллизовываются в историческом ходе церковного человечества чинопоследования таинств, формулировки догматов, канонические, правила и, отчасти даже, текучий и временный уклад церковного быта, — постольку к ней, к этой полноте по преимуществу относится пророчество Апостола: «Надо быть и разномыслиям между вами — δεί — καί αίρέσεις έν υμίν είναι» (1 Кор. 11, 19), — разномыслиям в понимании церковности. И, тем не менее, всякий, не бегущий от Церкви, самою жизнью своею приемлет в себя единую стихию церковности и знает, что е́сть церковность и что́ есть она.

Там, где нет духовной жизни, — необходимо нечто внешнее, как обеспечение церковности. Определенная должность, папа, или совокупность, система должностей, иерархия, — вот критерий церковности для католика. Определенная вероисповедная формула, символ, или система формул, текст Писания, — вот критерий церковности для протестанта. В конечном счете, и там и тут решающим является понятие, — понятие церковно–юридическое у католиков и понятие церковно–научное — у протестантов. Но, становясь высшим критерием, понятие тем самым делает уже ненужным всякое проявление жизни. Мало того, так как никакая жизнь не может быть соизмерима с понятием, то всякое движение жизни неизбежно переливается за намеченные понятием границы и, тем самым, оказывается зловредным, нетерпимым. Для католицизма (разумеется, беру как {стр. 7} католицизм, так и протестантизм в их пределе, в их принципе) всякое самостоятельное проявление жизни неканонично, для протестантизма же — оно ненаучно. И там и тут жизнь усекается понятием, загодя отвергается во имя понятия. Если за католицизмом обычно отвергают свободу, а протестантизму ее решительно приписывают, то и то и другое одинаково несправедливо. И католицизм признаёт свободу, но… заранее определенную; все же, что вне этих пределов, то — незаконно. И протестантизм признаёт насилие, но… тоже лишь вне заранее намеченного русла рационализма; все, что вне его — то ненаучно. Если в католицизме можно усматривать фанатизм каноничности, то в протестантизме — нисколько не меньший фанатизм научности.

Неопределимость православной церковности, — повторяю, — есть лучшее доказательство её жизненности. Конечно, мы не можем указать такой церковной должности, про которую могли бы сказать: «Она суммирует в себе церковность», да и к чему были бы тогда все остальные должности и деятельности Церкви. Не можем равным образом указать мы и такой формулы, такой книги, которую можно было бы предложить, как полноту церковной жизни, и опять, если бы были такая книга, такая формула, то к чему были бы тогда все прочие книги, все прочие формулы, все прочие деятельности Церкви. Нет понятия церковности, но есть сама она, и для всякого живого члена Церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он. Но жизнь церковная усвояется и постигается лишь жизненно, — не в отвлечении, не рассудочно. Если уж надо применять к ней какие–нибудь понятия, то ближе всего сюда подойдут понятия не юридические и не археологические, а биологические и эстетические. — Что такое церковность? — Это — новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности этой жизни? — Красота. Да, есть особая красота духовная, и она, неуловимая для логических формул, есть в то же время единственный верный путь к опреде{стр. 8}лению, что́ православно и что́ нет. Знатоки этой красоты — старцы духовные, мастера «художества из художеств», как святые отцы называют аскетику. Старцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознавании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличье чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету; православие показуется, но не доказуется. Вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, — прямой опыт православный. Рассказывают, что плавать теперь за границею учатся на приборах. — лежа на полу; точно так же можно стать католиком или протестантом по книгам, нисколько не соприкасаясь с жизнью, — в кабинете своем. Но, чтобы стать православным, надо окунуться разом в самую стихию православия, зажить православно, — и нет иного пути.

Sic semper. — Всегда такова.

{стр. 9}

Мой кроткий, мой ясный!

Холодом, грустью и одиночеством дохнула на меня наша сводчатая комната, когда я в первый раз после поездки открыл дверь в нее.

Теперь, — увы!, — я вошел в нее уже один, без тебя.

Это не было только первое впечатление. Вот, я примылся и прибрался. По–прежнему выстроились на полках ряды материализованных мыслей. По–прежнему постлана твоя постель, и твой стул стоит на своем месте неизменно (пусть будет хоть иллюзия, что ты — со мною!). На дне глиняного горшочка по–прежнему горит елей, бросая сноп света вверх, на Нерукотворенный Лик Спасителев. По–прежнему поздними вечерами шумит в деревах за окном ветер. По–прежнему ободрительно стучат колотушки ночного сторожа, кричат. грудными голосами паровозы. По–прежнему перекликаются под утро горластые петелы. По–прежнему около четырех часов утра благовестят на колокольне к заутрени. Дни и ночи сливаются для меня. Я, как будто, не знаю, где́ я и что́ со мною. Безмирное и безвременное водворилось под сводами, между узких стен нашей комнаты. А за стенами приходят люди, говорят, рассказывают новости, читают газеты, потом уходят, снова при{стр. 10}ходят, — вечно. Опять кричат глубоким контральто далекие паровозы. Вечный покой — здесь, вечное движение — там. Все по–прежнему… Но нет тебя со мною, и весь мир кажется запустелым. Я одинок, абсолютно одинок в целом свете. Но мое тоскливое одиночество сладко ноет в груди. Порою кажется, что я обратился в один из тех листов, которые кружатся ветром на дорожках.

Встал сегодня ранним утром и как–то почуял нечто новое. Действительно, за одну ночь лето надломилось. В ветряных вихрях кружились и змеились по земле золотые листья. Стаями загуляла птица. Потянулись журавли, заграяли вороны да грачи. Воздух напитался прохладным осенним духом, запахом увядающих листьев, влекущею в даль тоскою.

Я вышел на опушку леса.

Один за другим, один за другим падали листья. Как умирающие бабочки медленно кружились по воздуху, слетая на́земь. На свалявшейся траве играл ветер «жидкими тенями» сучьев. Как хорошо, как радостно и тоскливо! О, мой далекий, мой тихий брат! В тебе — весна, а во мне — осень, всегдашняя осень. Кажется, вся душа исходит в сладкой истоме, при виде этих порхающих листьев, обоняя

«осинников поблекших аромат».

Кажется, душа находит себя, видя эту смерть, — в трепете предчувствуя воскресение. Видя смерть! Ведь она окружает меня. И сейчас я говорю уж не о думах своих, не о смерти вообще, а о смерти дорогих мне. Скольких, скольких я потерял за эти последние годы. Один за другим, один за другим, как пожелтевшие листья, отпадают дорогие люди. В них осязал я душу, в них сверкал мне порою отблеск Неба. Кроме добра я ничего не имел от них. Но моя совесть мечется: «Что ты сделал для них?». Вот, нет их, и между ними и мною легла бездна.

{стр. 11}

Один за другим, один за другим, как листья осени, кружатся над мглистою пропастью те, с которыми навеки сжилось сердце. Падают, — и нет возврата, и нет уже возможности обнять ноги каждого из них. Уж не дано более облиться слезами и молить о прощении, — молить о прощении перед всем миром.

Снова и снова, с неизгладимою четкостью проступают в сознании все грехи, все «мелкие» низости. Все глубже, как огненными письменами, вжигаются в душу те «мелкие» невнимательности, эгоизм и бессердечие, понемногу калечившие душу. Никогда ничего явно худого. Никогда ничего явно, осязательно грешного. Но всегда (всегда, Господи!) по мелочам. Из мелочей — груды. И, оглядываясь назад, ничего не видишь, кроме скверны. Ничего хорошего… О, Господи!

Неизменно падают осенние листья; один за другим описывают круги над землею. Тихо теплится неугасимая лампада, и один за другим умирает близкий. «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». И все таки, с какою–то умиротворенною мукой, повторяю пред нашим крестом, который тобою сделан из простой палки, который освящен нашим ласковым Старцем: «Господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».

Все кружится, все скользит в мертвенную бездну. Только Один пребывает, только в Нем неизменность, жизнь и покой. «К Нему тяготеет все течение событий; как периферия к центру, к Нему сходятся все радиусы круга времен». Так говорю не я, от своего скудного опыта; нет, так свидетельствует человек, всего себя окунувший в стихию Единого Центра, — еп. Феофан Затворник. Напротив, вне этого Единого Центра «единственное достоверное, — что ничего нет достоверного и ничего — человека несчастнее или надменнее; — solum certum nihil esse certi et homine nihil miserius aut superbius», как засвидетельствовал один из благороднейших {стр. 12} язычников, всецело отдавший себя на удовлетворение своей беспредельной любознательности— Плиний Старший. Да, в жизни все мятется, все зыблется в миражных очертаниях. А из глуби души подымается нестерпимая потребность опереть себя на «Столп и Утверждение Истины», на στυλός και έδραίωμα της άληθείας (1 Тим 3, 15) της άληθείας, а не просто άληθείας, — не одной из истин, не частной и дробящейся истины человеческой, мятущейся и развеваемой, как прах, гонимый на горах дыханием ветра, но истины все–целостной и веко–вечной, — истины единой и божественной, светлой–пресветлой истины, — Той «Правды», которая, по слову древнего поэта есть «солнце миру» [3].

Как же подойти к этому Столпу?

У нетленного тела Серия Преподобного, всегда умиротворяющего встревоженную душу, каждодневно и каждочасно слышим мы призыв, обещающий покой и смущенному разуму. Все, — читаемое на молебне Преподобному, — 43–е зачало от Матфея (Мф. 11, 27–30) имеет преимущественно познавательное значение, — осмелюсь сказать теоретико–познавательное, гносеологическое; и таковое значение этого зачала делается тем более ясным, когда мы вглядимся, что предмет всей 11–ой главы от Матфея есть вопрос о познании, — о недостаточности познания рассудочного и о необходимости познания духовного [4]. Да, Бог «утаил» все то, что единственно может быть названо достойным познания, «от премудрых и разумных» и «открыл это младенцам» (Мф. 11, 16). Было бы неоправдываемым насилием над словом Божиим перетолковывать «премудрых и разумных» как «мнимо–мудрых», «мнимо–разумных», а на деле не таковых, равно как и в «младенцах» видеть каких–то добродетельных мудрецов. Конечно, Господь сказал без иронии именно то самое, что хотел сказать: истинная человеческая мудрость, истинная человеческая разумность недостаточна по тому самому, что она — человеческая. И, в то же время, умственное «младенчество», отсутствие умст{стр. 13}венного богатства, мешающего войти в Царство Небесное, может оказаться условием стяжания духовного ведения. Но полнота всего — в Иисусе Христе, и потому ведение можно получить лишь чрез Него и от Него. Все человеческие усилия познания, измучившие бедных мудрецов, тщетны. Как нескладные верблюды нагружены они своими познаниями, и, как соленая вода, наука только разжигает жажду знания, никогда не успокаивая воспаленного ума. Но «благостное иго» Господне и «легкое бремя» Его дают уму то, чего не дает и не может дать жестокое иго и тяжкое, неудобоносимое бремя науки. Вот почему, у гроба преизлияющего благодать все звучат и звучат, как неумолчный ключ воды живой, божественные глаголы:

«Вся Мне предана суть Отцем Моим: и никтоже знает (έπιγινώσκει) Сына, токмо Отец: ни Отца кто знает, токмо Сын, и ему же аще волит Сын открыти (άποκαλύψαι). Приидите ко мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою (αναπαύσω) вы. Возьмите иго мое на себе, и научитеся от мене (μάθετε άπ’ έμού), яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой (άνάπαυσιν) душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть (Мф. 11, 27–30)».

Но прочь отсюда да бежит желание убеждать кого–нибудь. От скудости своей даю. И если бы хоть одна душа почувствовала, что я говорю ей не устами и не в уши, я большего не хотел бы. Знаю, что ты примешь меня, потому что это ты разрушаешь грани моего эгоизма.

Брат, едино–душный мой Брат! и оторванный, и одинокий — я все–таки с тобою. Подымаясь над временем, вижу ясный твой взгляд, снова лицом к лицу говорю с тобою. Для тебя думаю писать свои прерывистые строки. Ты не взыщешь, что я стану набрасывать их без системы, намечая немногие лишь вехи.

Глухими осенними ночами, в святые часы молчания, когда на ресницах заискрится слеза восторга, украдкою стану писать тебе схемы и жалкие обрывки тех вопросов, которые мы столько обсуждали с тобою. Ты за{стр. 14}ранее знаешь, что я напишу. Ты поймешь, что это — не поучения и что важный тон — от глупой моей неумелости. Если мудрый наставник и трудное делает как бы шутя, то неопытный ученик и в пустяках принимает торжественный тон. А я, ведь, — не более как ученик вторящий за тобою уроки любви.

His ornari aut mori. — Смерть или корону принять.

{стр. 15}

«Столп и Утверждение Истины». Но как узнать его?

Этот вопрос неизбежно вводит нас в область отвлеченного знания. Для теоретической мысли «Столп Истины» это — достоверность, certitudo.

Достоверность удостоверяет меня, что Истина, если она достигнута мною, действительно есть то самое, чего я искал. Но что́ же я искал? Что́ разумел я под словом «Истина»? — Во всяком случае — нечто такое полное, что оно все содержит в себе и, следовательно, только условно, частично, символически выражается своим наименованием. Истина есть «сущее всеединое», определяет философ [5]. Но тогда слово «истина» не покрывает собственного своего содержания, и чтобы, хотя приблизительно, ради предварительного осознания собственных исканий, раскрыть смысл слова истина, необходимо посмотреть, какие стороны этого понятия имелись в виду разными языками, какие стороны этого понятия были подчеркнуты и закреплены посредством этимологических оболочек его у разных народов.

Наше русское слово «истина» лингвистами сближается с глаголом «есть» (истина — естина). Так что «истина», согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности: истина — «сущее», подлинно–существующее, τό {стр. 16} όντως όν или ό όντως ών, в отличие от мнимого, не действительного, бывающего. Русский язык отмечает в слове «истина» онтологический момент этой идеи. Поэтому «истина» обозначаешь абсолютное само–тождество и, следовательно, само–равенство, точность, подлинность. «Истый», «истинный», «истовый» — это выводок слов из одного этимологического гнезда.

Онтологического разумения «Истины» не чуждалась и схоластическая философия. Для примера можно указать на полуфомиста доминиканца Иоанна Гратидеи из Асколи († 1340), который со всею решительностью настаивает, что «Истину» должно понимать не как равенство или согласие, вносимое в вещь познающим актом разума, а как то равенство, которое сама вещь вносит в свое существование во–вне; «формально истина есть та равность или та согласованность, которую сама вещь, поскольку она мыслится, вносит в себя самое в природе вещей во–вне» [6].

Обратимся теперь к этимологии. Ист–ин–а, ист–ин–ый = истовина от ист–ый, ист–ов–ый, ист–ов–ьн–ый, ср. с лотышским ist–s, ist–en–s находится в связи с ес–ть, ест–е-ств–о (i- в прошедшем времени=j–Ѣ- = j–e). Можно сделать сопоставление с польскими: istot–a = cyщeство, istot–nie = действительно, istnieс́ = действительно существовать [7]. Так же смотрят на этимологию слова «истина» и друтие. По определению В. Даля, например, «истина» — «все что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть. Все, что есть, то истина; не одно ль и то же есть и естина, истина спрашивает он [8]. То же говорят и Миклошич [9], Микуцкий [10] и наш старинный лингвист Ф. Шимкевич [11]. Отсюда понятно, что среди прочих значений слова ״истый" мы находим и ״очень похожий". По старинному изъяснению некоего купца А. Фомина «истый: подобный, точный». Так что древний оборот: «истый во отца» (= «истый отец») объясняется им чрез «точно подобен отцу» [12].

Этот онтологизм в русском понимании истины усиливается и углубляется для нас, если мы дадим себе отчет, что́ за содержание первоначального глагола «есть». Ведь «есть» — от √es, в санскрите дающего as (например ásmi = есми; asti = ести), c есмь, есть нетрудно сопоставить древне–славянское есми; ести, греческое είμι (έσμι); латинское (е)sum, est, немецкое ist, санскритское asmi, asti и т. д. [13]. Но, согласно некоторым намекам, сохранившимся в санскрите, этот √es обозначал в древнейшей своей, конкретной фазе развития дышать, hauchen, athmen. В подтверждение такого взгляда на корень as Курциус указывает санскритские слова as–u–s — жизненное дыхание, дыхание жизни; asu–ra–s — жизненный, lebendig и на одной доске с латинским {стр. 17} os — рот стоящее âs, âs–ja–m, тоже обозначающее рот; сюда же относится и немецкое athmen, дыхание. Итак «есть» первоначально значило «дышит». Но дыхание, дуновение всегда считалось главным признаком и даже самою сущностью жизни; и по сю пору на вопрос: «Жив?» обычно отвечают: «Дышит», как если бы это были синонимы. Поэтому второе, более отвлеченное значение «есть» — «жив», «живет», «силен». И, наконец, «есть» получает значение наиболее отвлеченное, являясь просто глаголом существования. Дышать, жить, быть — вот три слоя в √es в порядке их убывающей конкретности, — по мнению лингвистов соответствующем порядку хронологическому.

Корень as обозначаете, как дыхание, равномерно пребывающее существование (ein gleichmässig fortgeselze Existenz) в противоположность корню bhu, входящему в состав быть, fui, bin, φύω и т. д. И обозначающему становление (ein Werden) [14].

Э. Ренан, указывая связь понятий дыхания и существования дает параллель из семитских языков, а именно еврейское глагольное существительное ﬧוה haja — случиться, возникнуть, быть или הוה hawa — дышать, жить, быть [15], в них он видит звукоподражательные процесса дьхания.

Благодаря такой противоположности корней es и bhu, они взаимно восполняют друт друга: первый применяется исключительно в длительных формах, производных от настоящего времени, а второй — преимущественно в тех формах времени, которые, как аорист и перфект, означают наступившее или завершенное становление [16].

Возвращаясь теперь к понятию истины, в русском её разумении, мы можем сказать: истина — это «пребывающее существование; — это — «живущее», «живое существо», «дышащее», т. е. владеющее существенным условием жизни и существования. Истина, как существо живое по преимуществу, — таково понятие о ней у русского народа. Нетрудно, конечно, подметить, что именно такое понимание истины и образует своеобразную и самобытную характеристику русской философии [17].

Совсем другую сторону подчеркивает в понятии истины древний эллин. Истина, — говорит он, — άλήθεια. Но чтό же такое эта άλήθεία? — Слово άλήθε(σ)ια, или, в ионической форме, άληθειη, равно как и производные: άληθής — истинный, άληθευω — истинствую, соответствую истине и др., образовано из отрицательной частицы ά (ά privativum) и *λήθος, дорическое λάφος. Последнее же слово, от √ladho, со–коренно с глаголом λάθω, ионическое λήθω, и λανθάνω — миную, ускользаю, остаюсь незаметным, остаюсь неизвестным; в среднем же залоге этот {стр. 18} глагол получает значение memoria labor, упускаю памятью, для памяти (т. е. для сознания вообще) теряю, забиваю. В связи с последним оттенком корня λαθ стоят: λήθη, дорическое λάθα, λαθσύνα, λήσμοσύνα, λήστις — забвение и забывчивость; ληθεδανός — заставляющий забывать; λήθαργος — забывающий и, отсюда, λήθαργος — позыв к сну, Schlafsucht, как хотение погрузиться в состояние забвенности и бессознательности, и, далее, название патологического сна, летаргия [18]. Древнее представление о смерти, как о переход в существование призрачное, почти в само–забвение и бессознательность и, во всяком случае, в забвение всего земного, — это представление символически запечатлено в образе испиения тенями воды от подземной реки Забвения, «Леты». Пластический образ летейской воды, τό Λήθης ύδορ, равно как и целый ряд выражений, в роде: μετά λήθης — в забвении; λήθην εχειν — иметь забвение, т. е. быть забывчивым; εν λήθη τινός είναι — быть в забвении чего, забыть о чем; λήθην τινός ποιείσθαι — производить забвение чего, предавать что забвению; λησμοσύναν θέσθαι — положить забвение, привести в забвение; λήοτιν ίσκειν τι — забывать что и др. — все это вместе ясно свидетельствует, что забвение было для эллинского понимания не состоянием простого отсутствия памяти, а специальньм актом уничтожения части сознания, угашением в сознании части реальности того, что забывается, — другими словами, не неимением памяти, а силою забвения. Эта сила забвения — сила всепожирающего времени.

Все — текуче. Время есть форма существования всего, что ни есть, и сказать: «существует» — значит сказать: «во времени», ибо время есть форма текучести явлений. «Все течет и движется, и ничто не пребывает; πάντα ρεί καί κινείται, και ούδεν μένει»,— жаловался уже Гераклит. Все ускользает из сознания, протекает сквозь сознание, — забывается. Время–χρόνος производит явления, но, как и его мифологический образ, как Κρόνος, оно пожирает своих детей. Самая сущность сознания, жизни, всякой реальности — в их текучести, т. е. в некотором метафизическом забвении. Оригинальнейшая из философий наших дней, — философия времени Анри Бергсона [19] — всецело построена на этой несомненной истине, на идее о реальности времени и его мощи. Но, не смотря на всю несомненность этой последней, у нас незаглушимо требование того, что не забвенно, что не забываемо, что «пребывает, μένει» в текущем времени. Эта незабвенность и есть истина, в понимании эллина, есть ά–λήθεια, т. е. нечто способное пребывать в потоке забвения, в летейских струях чувственного мира, — нечто превозмогающее время, нечто стоящее и не текущее, нечто вечно памятуемое. Истина есть {стр. 19} вечная память какого–то Сознания; истина есть ценность, достойная вечного памятования и способная к нему.

Память хочет остановить движение; память хочет неподвижно поставить пред собою бегущее явление; память хочет загатить плотину навстречу потоку бывания. Следовательно, незабвенное сущее, которого ищет сознание, эта άλήθεια есть покоящийся поток, пребывающее течение, неподвижный вихорь бытия. Самое стремление памятовать, эта «воля к незабвенности», превышает рассудок; но он хочет этого само–противоречия. Если понятие памяти, по существу своему, выходит за границы рассудка, то Память в высшей мер своей, — истина, — тем более выше рассудка. Память–Мнемосина есть мать Муз — духовных деятельностей человечества, спутниц Аполлона — Творчества Духовного. И, тем не менее, древний Эллин требовал от истины того же самаго признака, который указуется и Словом Божиим, ибо там говорится, что «истина Господня пребывает во век, לעךלם» (Пс 116, 2 по еврейскому счету 117, 2) и еще: «В род и род Истина Твоя» (Пс 118, 90, по еврейскому счету 119, 90).

Латинское слово veritas, истина, происходит, как известно, от √var. В виду этого слово veritas считается со–коренным русскому слову вера, верить; от того же корня происходят немецкие währen — беречь, охранять и wehren — возбранять, не допускать, а также — быть сильнымь. Wahr, Wahrheit истинный, истина относится сюда же, равно как и прямо происходящее из латинского veritas французское verite Что √var первоначально указывает на область культовую — это видно, как говорит Курциус [20] из санскритского vra–ta–m — священное действие, обет, из зендского varena — вера, затем из греческих βρέ–τας — нечто почитаемое, деревянный кумир, истукан; слово έορτή (вместо έ–ορ–τή) — культовое почитание, религиозный праздник по–видимому относится сюда же; о слове веpa уже сказано. Культовая область √var и тем более слова veritas наглядно выступает при обозрении латинских же со–коренных слов. Так, глагол ver–e–or или re–vereor, в классической латыни у потреблявшийся в более общем смысле — остерегаюсь, берегусь, боюсь, пугаюсь, страшусь, почитаю, уважаю, благоговею со страхом, первоначально бесспорно относился к мистическому страху и происходящей отсюда осторожности при слишком близком подхождении к священным существам, местам и предметам. Табу, заповедное, священное — вот что заставляешь человека vereri; отсюда–то и получился католический титул духовных лиц: reverendus. Reverendus или reverendissimus pater — это лицо, с которым надо обходиться уважительно, осто{стр. 20}рожно, боязненно, иначе может худо выйти. Verenda, — orum или partes verendae — это pudenda, «тайные уды»; а известно, что древность относилась к ним почтительно, с боязливым религиозным уважением. Затем, существительное verecundia — религиозный страх, скромность, глагал verecundor — имею страх, verecundus — страшный, стыдливый, приличный, скромный, опять–таки указывают на культовую область применения √var. Отсюда понятно, что verus означает, собственно, защищенный, обоснованный, в смысле табуированный, заклятый. Verdictum — вердикт, приговор судей, — конечно в смысле религиозно–обязательного постановления лиц заведывающих культом, ибо право древности есть не более, как одна из сторон культа. Другие слова, как то veridicus, veriloquium и т. д., понятны и без объяснений.

Автор латинского этимологического словаря А. Суворов указывает на глаголы: говорю, реку, как на выражающие первоначальный смысл √var. Но несомненно из всего сказанного, что если √var действительно значит говорить, то — в том именно смысл, какой придавала этому слову вся древность, — в смысле вещего и могучего слова, будь то заклятие или молитва, способного сделать все заклятое не только юридически, номинально, но и мистически, реально внушающим в себе страх и благоговение [21]. Vereor тогда означает, собственно, «меня заговаривают», «надо мною разражается сила заклятия».

После этих предварительных сведений уже не трудно угадать смысл слова veritas. Отметим, прежде всего, что это слово, вообще позднего происхождения, всецело принадлежало к области права и лишь у Цицерона получило значение философское, да и вообще теоретическое, относящееся до области познания. — Даже в обще–моральном смысле искренности, παρρησία, оно встречается до Цицерона всего единожды именно у Теренция [22] в словосочетании: «obsequium amicos, veritas odium parit — ласкательство производит друзей, а искренность — ненависть». Далее, хотя у Цицерона оно сразу получает большое применение, однако по преимуществу в правовой и отчасти моральной области. Veritas означает тут: то настоящее положение разбираемого дела, в противоположность ложному его освещению одной из сторон, то справедливость и правду, то правоту истца, и лишь изредка равняется «истине» приблизительно в нашем понимании [23]. Религиозно–юридическое по своему корню, морально–юридическое по своему происхождению от юриста, слово veritas и впоследствии сохраняло и отчасти усилило свой юридический оттенок. В позднейшей латыни оно стало даже иметь {стр. 21} чисто–юридическое значение: veritas, — по дю Канжу, — значит depositio testis — отвод свидетеля, veridictum; затем veritas означает inqusitio judicaria — судебное расследование; значит еще, — право, привилегия, в особенности в отношении имущества и т. п. [24].

Древний еврей, да и семит вообще, в языке своем запечатлел опять особый момент идеи Истины, — момент исторический или, точнее, теократический. Истиною для него всегда было Слово Божие. Неотменяемость этого Божиего обетования, верность его, надежность его — вот что для еврея характеризовало его в качестве Истины. Истина — это Надежность. «Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет» (Лк. 16, 17); этот безусловно непреложный и неизменный «закон» есть то, чем в Библии представляется Истина.

Слово [25] אמת, 'эмет или, на жаргонном произношении, эмес, истина имеет в основе √אטז, √'мн. Происходящий отсюда глагол אטז 'аман значит, собственно, подпер, поддержал. Это основное значение глагола 'аман еще сильнее указуется со–коренными существительными из области архитектуры: אמנﬣ 'омна — колонна и ﬡﬦכח 'амон — строитель, мастер, а отчасти и словом אמן 'омен — педагог, т. е. строитель детской души. Затем, непереходное среднее значение глагола ’аман — был поддержан, был подперт — служит отправным пунктом для целого выводка слов более отдаленных от основного значения глагола 'аман, а именно: был крепок, тверд (— как подпертый, как поддержанный —), поэтому, — был непотрясаем; следовательно был таков, что на него с безопасностью для него можно опереться, и, наконец, был верен. Отсюда, слово אמן 'амен или новозаветное αμήν, аминь означает: «слово мое крепко», «воистину», «конечно», «так должно быть», «да будет, fiat» и служит формулою для скрепления союза или клятвы, а также употребляется в заключении доксологии или молитвы, тут — удвоенно. Смысл слова «аминь» хорошо уясняется из Откр. 3, 4: «τάδε λέγει ό 'Αμήν, ό μάρτνς ό πιστός και άληθινός — сие глаголет Аминь свидетель верный и истинный», ср. Ис 65, 16: אלﬧו־אמ 'элогэ 'амен — «бог, которому должно довериться». Отсюда понятна вся совокупность значений слова אמת 'эмет (вместо אמנת 'аменет. Непосредственнейшие значения его —: твердость, устойчивость, долговременность; отсюда — безопасность. Далее вера–вернoсть, fides, в силу которой, кто постоянен в себе, тот сохраняет и выполняет обещание, — понятия Treue и Glaube. Понятна, затем, связь этого последнего понятия с честностью, целостностью души. Как признак судьи или судебного {стр. 22} приговора 'эмет означает, поэтому, справедливость, истинность. Как признак внутренней жизни, она противополагается притворству и имеет значение искренности, — по преимуществу искренности в Бого–почитании. И, наконец, 'эмет соответствует нашему слову истина, в противоположность лжи; таков именно случай употребления этого слова в Быт. 42, 16; Втор. 26, 20; 2 Суд 7, 28; (2 Sam 7, 28), см. также I Reg 10, 5, 22, 16, Ps. 15, 2; 58, 8 и т. д.

Отсюда, от этого последнего оттенка слова 'эмет происходит и термин меамес, употребляемый еврейскими философами, например, Маймонидом, «для означения людей, стремящихся к умственному познанию истины, не довольствуясь авторитетом и обычаем» [26].

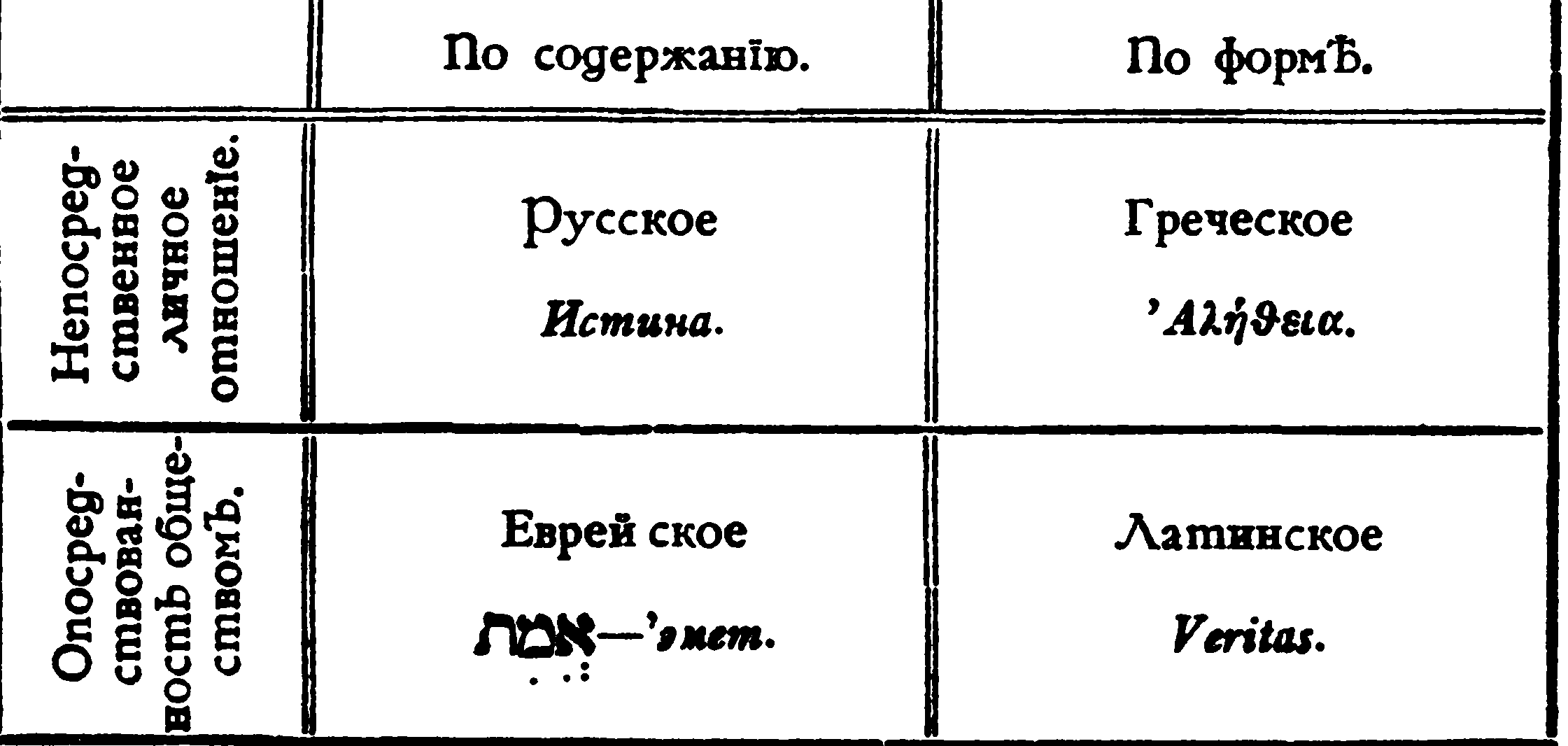

Итак, Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание». А так как надеяться «на князи, на сыны человечестии» — тщетно, то подлинно надежным словом бывает лишь Божие Слово; Истина есть непременное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно–историческое, теократическое. При этом можно отметить, что четыре найденных нами оттенка в понятии истины сочетаются попарно, следующим образом: русское Истина и еврейское אמת 'эмет относятся преимущественно к божественному содержанию Истины, а греческое Άλήθεια и латинское Veritas — к человеческой форме её. С другой стороны, термин русский и греческий — характера философского, тогда как латинский и еврейский — социологического. Я хочу сказать этим, что в понимании русского и эллина Истина имеет непосредственное отношение к каждой личности, тогда как для римлянина и еврея она опосредствована обществом. — Таким образом, итог всего вышесказанного о делении понятия истины удобно может быт представлен в следующей табличке:

{стр. 23}

«Что́ есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всуе. Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине её истинности. Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есмь Истина». Но и тогда, опять таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину, не мог убедиться в подлинности её. Знание, в котором нуждался Пилат, знание, которого прежде всего не хватает у человечества, это есть знание условий достоверности.

Что ж такое достоверность? Это — узнание собственной приметы истины, усмотрение в истине некоторого признака, который отличает ее от неистины. С психологической стороны таковое признание знаменует себя как невозмущаемое блаженство, как удовлетворенное алкание истины.

Познаете истину (την αλήθειαν) и Истина (ή αλήθεια) сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). От чего? — Свободными вообще от греха (Ин. 8, 34), — от всякого грехa т. е., в области ведения, ото всего, что неистинно, что не соответствует истине. «Достоверность», — говорит † архимандрит Серапион Машки́н [27], — есть чувство истины. Оно возникает при произношении необходимого суждения и состоит в исключении сомнения в том, что произносимое суждение когда или где–либо изменится. Следовательно, достоверность есть интеллектуальное чувство принятия произносимого суждения в качестве истинного». Под критерием истины, — говорит тот же философ в другом сочинении, — мы разумеем состояние обладающего истиной духа, состояние полной удовлетворенности, радости, в котором отсутствуешь всякое сомнение в том, что выставляемое положение соответствует подлинной действительности. Достигается такое состояние удовлетворением суждения o чем–либо известному положению, называемому мерилом истины или её критерием».

{стр. 24}

Вопрос о достоверности истины сводится к вопросу о нахождении критерия. В ответ на последний стекается воедино, как бы в жало системы, вся её доказательная сила.

Истина делается моим достоянием чрез акт моего суждения. Своим суждением я восприемлю в себя истину [28]. Истина, как истина, открывается мне посредством моего утверждения её. И потому возникает такой вопрос:

Если я утверждаю нечто, то чем же гарантирую я себе его истинность? Я приемлю в себя нечто, в качестве истины; но следует ли делать это? Не есть ли самый акт суждения моего то, что удаляет меня от искомой истины? или, другими словами, какой признак я должен усмотреть в своем суждении, чтобы быть внутренне спокойным? —

Всякое суждение — или чрез себя, или чрез другого, т. е. оно или дано непосредственно или опосредствованно, как следствие другого, имея в этом другом свое достаточное основание. — Если же оно ни чрез себя не дано, ни другим не опосредствовано, то оно, тем самым, оказывается лишенным как реального содержания, так и разумной формы, т. е. оно вовсе не есть суждение, а одни лишь звуки, flatus vocis, колебания воздуха, — не более. Итак, всякое суждение необходимо принадлежите по меньшей мер к одному из двух разрядов. Рассмотрим же теперь каждое из них особо.

Суждение, данное непосредственно, есть само–очевидность интуиции, evidentia, ένάργεια. Далее она дробится:

Она может быть само–очевидностью чувственного опыта, и тогда критерий истины есть критерий эмпириков внешнего опыта (эмпирио–критицистов и проч.): «Достоверно все то, что может быть сведено к непосредственным восприятиям органов чувств; достоверно восприятие объекта».

Она может быть. само–очевидностью интеллекту{стр. 25}ального опыта, и критерием истины в этом случае будет критерий эмпириков внутреннего опыта (трансценденталистов и проч.), а именно: «Достоверно все то, что приводится к аксиоматическим положениям рассудка; достоверно само–восприятие субъекта».

И, наконец, само–очевидность интуиции может быть само–очевидностью интуиции мистической; получается критерий истины, как он разумеется большинством мистиков (особенно индусских): «Достоверно все то, что остается, когда отвеяно все неприводимое к восприятию субъект–объекта, достоверно лишь восприятие субъект–объекта, в котором нет расщепления на субъект и объект» [29].

Таковы три вида само–очевидной интуиции. Но все эти три вида данности, — чувственно–эмпирическая, трансцендентально–рационалистическая и подсознательно–мистическая, — имеют один общий недостаток; это — голая их данность, их неоправ–данность. Такую данность сознание воспринимает, как что–то внешнее для себя, принудительное, механическое, напирающее, слепое, тупое, наконец, неразумное, а потому условное. Разум не видит внутренней необходимости своего восприятия, а только — необходимость внешнюю, т. е. насильственную, вынужденную, — неизбежность. На вопрос же: «Где основание нашему суждению восприятия?» все эти критерии отвечают: «В том, что чувственное ощущение, интеллектуальное усмотрение или мистическое восприятие есть именно это самое ощущение, усмотрение и восприятие». — Но почему же «это» есть и именно «это», а не что–либо иное? В чём разум этого само–тождества непосредственной данности? — «В том, — говорят, — что и вообще всякая данность есть она сама: всякое А есть А».

А=А. Таков последний ответ. Но эта тавтологическая формула, это безжизненное, безмысленное и потому бессмысленное равенство «А=А» есть на деле лишь обобщение само–тождества, присущего всякой данности, но ни{стр. 26}коим образом не ответ на наш вопрос «Почему?..». Другими словами, она переносит наш частный вопрос с единичной данности на данность вообще, показывает наше тягостное состояние момента в исполинских размерах, как бы проектируя его волшебным фонарем на все бытие. Если мы наткнулись ранее на камень, то теперь нам заявлено, что это — не отдельный камень, а глухая стена, охватывающая всю область нашей пытливости.

А=А. Этим сказано все; а именно: «Знание ограничено суждениями условными» или, по–просту: «Молчи, говорю тебе!». Механически затыкая рот, эта формула обрекает на пребывание в конечном и, следовательно, случайном. Она заранее утверждает раздельность и эгоистическую обособленность последних элементов сущего, разрывая тем всякую разумную связь между ними. На вопрос «Почему?», «На каком основании?» она повторяет: «Sic et non aliter, — так и не иначе», обрывая вопрошающего, но не умея ни удовлетворить его, ни научить само–ограничетю. Всякое философское построение этого типа дается по парадигму следующего разговора моего со старухою–служанкою:

Я: Что такое солнце? — Она: «Солнышко». — Я: Нет, что́ оно такое? — Она: «Солнце и есть». — Я: А почему оно светит? — Она: «Да так; солнце и есть солнце, потому и светит. Светит и светит. Посмотри, вон какое солнышко…» Я: А почему? — Она: «Господи, Павел Александрович, словно я знаю! Вы грамотный народ, ученый, а мы — неучены».

Само собою ясно, что критерий данности, в той или иной своей форме применяемый подавляющим большинством философских школ, не может дать достоверности. Из «есть», как бы глубоко оно ни залегло в природе, или в моем существе, или в общем корне той и другого, никак не извлечь «необходимо».

Но мало того. Если бы даже мы не заметили этой слепоты голого тождесловия А=А, если бы нам не было душно в «есть потомучто есть», то, все равно, сама {стр. 27} действительность заставила бы нас устремить на нее умственный взор.

То именно, что принимается за критерий истины в силу своей данности, оказывается нарушаемым действительностью решительно со всех сторон.

По странной иронии, именно тот критерий, который хочет опираться исключительно на свое фактическое господство надо всем, на право силы над каждою действительною интуицией, — он–то и нарушается фактически каждою действительною интуицией. Закон тождества, претендующий на абсолютную все–общность, оказывается не имеющим места решительно нигде. Он видит свое право в своей фактической данности, но вся данность toto genere фактически же отвергает его, нарушая его как в порядке пространства, так и в порядке времени, — всюду и всегда. Каждое А, исключая все прочие элементы, исключается всеми ими; ведь если каждый из них для А есть только не–А, то и А супротив не–А есть только не–не–А. Под углом зрения закона тождества, все бытие, желая утверждать себя, на деле только изничтоживает себя, делаясь совокупностью таких элементов, из которых каждый есть центр отрицаний и, при том, только отрицаний; таким образом, все бытие является сплошным отрицанием, одним великим «Не». Закон тождества есть дух смерти, пустоты и ничтожества.

Раз наличная данность является критерием, то так — абсолютно везде и всегда. Поэтому все взаимо–исключающие А, как данные, истинны, — все истинно. Ho это приводит к нулю власть закона тождества, ибо он оказывается тогда содержащим в себе внутреннее противоречие.

Но, впрочем, нет надобности указывать на то, что один воспринимает так, а другой — иначе: не неизбежно ссылаться на само–разногласие сознания в пространстве. Такую же множественность являет в себе и каждый отдельный субъект. Изменение, происходящее во внешнем мире, в мире внутреннем и, наконец, в мире {стр. 28} мистических восприятий, — и это все согласно взывает: «Прежнее А не равно теперешнему А, и будущее будет разнствовать с настоящим». Настоящее так же противо–полагает себя своему прошедшему и будущему во времени, как в пространстве это было со всем, для элемента вне–положным. И во времени сознание само–разногласно. Везде и всегда — противоречие; но тождества — нигде и никогда.

Закон «А=А» обращается в совсем пустую схему само–утверждения, не синтезирующую собою никаких действительных элементов, — ничего, что стоило бы соединять знаком «=». «Я=Я» оказывается ничем более, как криком обнаженного эгоизма, — «Я!», — ибо, где нет различия, там не может быть и соединения. Есть, следовательно, одна лишь слепая сила косности и само–заключения, — эгоизм. Вне себе Я ненавидит всякое Я, ибо для него оно — не–Я, и, ненавидя, стремиться исключить его из сферы бытия; а так как прошедшее Я (Я в его прошлом) тоже рассматривается объективно, т. е. тоже является как не–Я, то и оно непримиримо подвергается исключению. Я не выносит себя же во времени, всячески отрицается себя самого в прошлом и в будущем, и, тем самым, — так как голое «теперь» есть чистый нуль содержания, — Я ненавидит всякое конкретное свое содержание, т. е. всякую свою же жизнь. Я оказывается мертвою пустынею «здесь» и «теперь». Но тогда что́ же подлежит формуле «А = А», — Только фикция (атом, монада и т. п.), только ипостазированное отвлечение от момента и точки, в себе — не сущих. Закон тождества есть неограниченный монарх, да; но его подданные только потому не возражают против его самодержавия, что они — бескровные призраки, не имеющие действительности, — не личности, а лишь рассудочные тени личностей, т. е. не–сущие вещи. Это — шеол; это — царство смерти.

Повторим, теперь, вместе все сказанное, рассудочно, т. е. сообразно мере рассудка, вместимо в рассудок, отвечает требованиям рассудка, лишь то, что выделено {стр. 29} из среды прочего, что не смешивается с прочим, что замкнуто в себя, — одним словом, что само–тождественно. Лишь А, равное самому себе и неравное тому, что не есть А, рассудок считает за подлинно сущее, за τό όν, τό όντως όν, за «истину»; и наоборот, всему неравному самому себе или равному не себе он отказывает в подлинном бытии, игнорирует его, как «не сущее» как не воистину сущее, как τό μή όν. Это μή όν он лишь терпит, лишь допускает, как не–истину, уловляя его, — по слову Платона, — чрез какое–то незаконное рассуждение, — άπτον λογισμω τινί νόθω (νόθος, собственно, значит незаконорожденный) [30].

Только первое, т. е. «сущее», рассудком признается; от второго же, т. е. «не–сущего», наклеив этикетку «τό μή όν», рассудок отделывается, не замечает его, делая вид, как если бы его вовсе не было. Для рассудка только высказывание о «сущем» есть истина; напротив, высказывание о «не–сущем» даже не есть в собственном смысле высказывание: оно — лишь δόξα, «мнение» лишь видимость высказывания, лишенная, однако, его силы. Оно — только «так».

Но поэтому и выходит, что рассудочное есть в то же время необъяснимое: объяснить А это значит привести А «к другому», к не–А, к тому, что не есть А и что, следовательно, есть не–А, вывести А из не–А, породить А. И, если А действительно удовлетворяет требованию рассудка, если оно действительно рассудочно, т. е. безусловно само–тождественно, то, тем самым, оно — и необъяснимо, неприводимо «к другому» (к не–А), невыводимо «из другого». Следовательно, рассудочное А есть безусловно неразумное, иррациональное, слепое А, непрозрачное для разума. То, что рассудочно, то неразумно, — несообразно мере разума. Разум противен рассудку, как и этот последний — первому, ибо требования их противоположны. Жизнь, — текучая, несамотождественная, — жизнь может быть разумна, может быть прозрачна для разума (так ли это — {стр. 30} пока еще мы того не узнали); но именно потому самому она была бы невместима в рассудок, противна рассудку, разрывала бы его ограниченность. А рассудок, враждебный жизни, — поэтому самому, в свою очередь, искал бы умертвить ее, прежде нежели согласится принять ее в себя [31].

Итак, если критерий само–очевидности недостаточен прежде всего теоретически, как останавливающий искание духа, то он негоден, затем, и практически, как не могущий осуществить своих притязаний и в им же обведенных границах. Непосредственная данность интуиции всех трех родов (объективной, субъективной и субъективно–объективной) не дает достоверности. Этим в корне осуждаются решительно все философские догматические системы, не исключая и кантовой, для которой чувственность и разум со всеми его функциями суть простые данности.

Обращаюсь теперь к суждению не непосредственному, а к опосредствованному, — к тому, что принято называть дискурсией, ибо здесь разумь discurrit, перебегает к суждению какому–то другому.

Достоверность его, по самому названию, полагается в приводимости его к другому суждению. На вопрос об основании суждения отвечает уже не оно само, но иное. В другом суждении данное является как оправ–данное, — в своей правде. Таково относительное доказательство одного суждения на почве другого; относительно доказать и значит показать, как одно суждение образует следствие другого, порождается другим [32]. Разум переходит при этом к суждению обосновывающему. И оно не может быть просто данным, ибо тогда все дело сводилось бы к критерию само–очевидности. И оно должно быть оправданным в другом суждении. И оно приводит к другому. Так идет дело и далее. — Это весьма похоже на то, как говорили наши деды, построяя целые цепи из объясни{стр. 31}тельных звеньев. Например, в одной сербско–болгарской рукописи XV–го века читаем:

«Да скажи ми: що дрьжить землю? рече: вода висока. Да що дрьжить воду? Ответ: камень плосень вельми. Да що дрьжить камень? рече: камень дрьжить 4 китове златы. Да что дрьжить китове златы? рече: река огньнная. Да что дрьжить того огня? рече: други огнь, еже есть пожечь, того огня 2 че(а)сти. Да что дрьжить того огня? рече: дуб железны, еже есть первонасажден отвесего же (его же) кореше на силе божией стоить» [33].

Но гдé конец? — Свои «объяснения» или «оправдания» наличной действительности наши предки заканчивали ссылкою на Божественные атрибуты; но так как они не показывали, почему же эти последние должно признать оправданными, то ссылка наших предков на волю Божию или на силу Божию, если только не была прямым отказом от объяснения, необходимо должна была иметь смысл формальный, как сокращенное обозначение продолжаемости объяснительного процесса. Современный язык пользуется для той же цели выражениями: «и проч.», «и т. д.», «и т. п.». Ho смысл того и другого ответа — один и тот же: ими хотят сказать, что нет конца этому оправдыванию данной действительности. В самом деле, раз уж кто, оставив детскую веру, вступил на путь объяснений и обоснований, для того неизбежно кантовское правило, что «самые дикие гипотезы более выносимы, чем ссылка на сверхъестественное» [34]. И потому, на вопрос: «Где же конец?» отвечаем: «Конца нет». Есть беспредельное отступление назад, regressus in indefinitum — нисхождение в серый туман «дурной» бесконечности, никогда не останавливающееся падение в беспредельность и в бездонность [35]. Этому удивляться не следует: иначе даже и быть не должно. Ведь если бы ряд нисходящих обоснований оборвался где–нибудь, то соответственное звено разрыва было бы слепым, было бы тупиком, разрушало бы самую идею достоверности {стр. 32} разбираемого типа — достоверности отвлеченно–логической, дискурсивной, в отличие от предыдущей — конкретно–воззрительной, интуитивной. В возможности оправдать всякую ступень нисходящей лестницы суждений, т. е. в непререкаемой всегдашней беспрепятственности спуститься еще хотя бы на одну ступеньку ниже всякой данной, т. е. во всегдашней допустимости перехода от n к (n+1), каково бы ни было n, — тут, — говорю, — заложена, как зародыш в яйце, вся суть, вся разумность, весь смысл нашего критерия.

Но эта–то суть его и есть его ахиллесова пята. Regressus in indefinitum дается in potentia, как возможность, но не in actu, не как законченная и осуществленная когда–нибудь и где–нибудь действительность, разумное доказательство только создает во времени мечту о вечности, но никогда не дает коснуться самой вечности. И потому разумность критерия, достоверность истины никогда не дана, как таковая, в действительности, актуально, в её оправданности, но всегда — только в возможности, потенциально, в её оправдываемости.

Интуиция, в данной непосредственно своей конкретности, была величиною действительною, хотя, правда, слепою и потому условною; она не могла удовлетворить нас. Но дискурсия, во всегда только оправдываемой посредственно своей отвлеченности, неотменно является величиною лишь возможною, ирреальною, хотя (— за то! —) разумною и безусловною. Конечно, и ее мы призна́ем неудовлетворительною.

Скажу по–просту: слепая интуиция — синица в руках, тогда как разумная дискурсия — журавль на небе.

Если первая доставляла нефилософское удовлетворение своею наличностью, своею надежностью, то вторая фактически бывает не достигнутой разумностью, но лишь регулятивным принципом, правилом деятельности разума, дорогою, по которой мы должны вечно идти, что{стр. 33}бы… чтобы никогда не прийти ни к какой цели. Разумный критерий есть направление, а не цель.

Если слепая и нелепая интуиция может еще дать успокоение уму нефилософскому, в его практической жизни, то разумная дискурсия, конечно, годится лишь для литературных упражнений школы или для научного самодовольства кабинета, — для «занимающихся» философией, но самоё её ни разу не вкусивших.

Несокрушимая стена и непереплываемое море; мертвенность остановки и суетливость непрекращаемого движения; тупость золотого тельца и вечная недостроенность вавилонской башни, т. е. истукан и «Будете как боги»; наличная действительность и никогда не завершенная возможность; бесформенное содержание и бессодержательная форма; конечная интуиция и безграничная дискурсия — вот сцилла и харибда на пути к достоверности. Диллема весьма грустная! Первый выход: тупо упереться в очевидность интуиции, в конце концов сводящейся к данности известной организации разума, откуда и вытекает пресловутый спенсеровский критерий достоверности. Второй выход: безнадежно устремиться в разумную дискурсию, являющуюся пустою возможностью, спускаться ниже и ниже в глубину мотивации.

Но ни там, ни тут нет удовлетворения в поисках Нетленной Правды. Ни там, ни тут не получается достоверности. Ни там, ни тут не видать «Столпа Истины».

Нельзя ли подняться над обоими препятствиями?

Возвращаемся к интуиции закона тождества.

Но, исчерпав средства реализма и рационализма, мы невольно поворачиваемся к скепсису, т. е. к рассмотрению, к критике суждения само–очевидного.

Как устанавливающее фактическую неразрывность подлежащего и его сказуемого в сознании, такое суждение ассерторично. Связь подлежащего и сказуемого есть, но её может и не быть. В складе её нет еще ничего, что делало бы ее аподиктически–небходимою, неотме{стр. 34}няемою и непреложною. То единственное, что может установить такую связь, есть доказательство. Доказать — это значит показать, почему мы считаем сказуемое суждения аподиктически–связанным с подлежащим. Не принимать ничего без доказательства — это значит не допускать никаких суждений, кроме аподиктических. Считать всякое не доказанное положение недостоверным — таково основное требование скепсиса; другими словами, — не допускать абсолютно–никаких недоказанных предпосылок, какими бы само–очевидными они ни были. Это требование мы находим отчетливо выражерныме уже у Платона и Аристотеля. Для первого, т. е. для Платона, даже «правильное мнение — το ορϑά δοξάζβιν», которое нельзя подтвердить доказательством, не есть «знание, επιστήμη», «ибо дело недоказанное как могло бы быть знанием — αλογον γάρ πράγμα πώς αν ειη επιστήμη», хотя оно, вместе с тем, не может быть названо и «незнанием, αμαϑία» [36]. А для второго, т. е. для Аристотеля, «знание, επιστήμη» есть не иное что, как «доказанное обладание — εξίς αποδεικτική» [37], откуда происходит и самый термин «аподиктический».

«Но, — скажут, — ведь последнее положение, — т. е. принятие только доказанных положений и отметание всего недоказанного, — само–то оно не доказано; вводя его разве не пользуется скептик как раз тою же самою не–доказанною предпосылкой, которую он осудил у догматика?». — Нет. Оно — лишь аналитическое выражение существенного стремления философа, его любви к истине. Любовь к истине требует именно истины, а не чего–либо иного. Недостоверное может и не быть искомою истиной, может быть не–истиной, и потому любящий истину необходимо заботиться о том, чтобы под личиною очевидности не проскользнула к нему не–истина. Но именно таким сомнительным складом отличается очевидность. Она — тупое первое, дальше не обосновываемое. А так как она и не доказуема, то философ попадает в апорию («απορία» [38], в затруднительной по{стр. 35}ложение. Единственное, что он мог бы принять, это — очевидность, но и ее он не может принять. И, не будучи в состоянии высказать достоверное суждение, он обречен «έπέχειν», — медлить с суждением, воздерживаться от суждения. 'Εποχή, или состояние воздержания от всякого высказывания, — вот последнее слово скепсиса [39].

Но что такое 'εποχή как устроение души? Есть ли это «невозмутимость, αταραξία» [40], — то глубокое спокойствие отказавшегося от каких бы то ни было высказываний духа, та кротость и тишина, о которых мечтали древние скептики, или что–нибудь иное? — Посмотрим.

И еще: решившийся на атараксию в самом ли деле делается мирным и успокоенным, подобно Пиррону, — тому самому Пиррону, в котором скептики всех времен видели своего патрона и чуть ли ни святого [41]? или, напротив, чарующий образ этого великого скептика имеет корень свой совсем не в теоретическом изыскании истины, а в чем–либо ином, чего не успел задеть скепсис?

— Посмотрим.

Выраженная в словах, 'εποχή сводится к следующему двух–составному тезису:

«Я ничего не утверждаю»;

«не утверждаю и того, что ничего не утверждаю».

Этот дву–домный тезис доказывается положением, установленным ранее, а именно: «Всякое недоказанное положение не достоверно»; а последнее есть обратная сторона любви к истине.

Раз так, то я не имею никакого доказанного положения; я ничего не утверждаю. Но, высказав только что высказанное, я и это положение должен снять, ибо и оно не доказано. Вскроем первую половину тезиса. Тогда она предстанет в виде двух–составного суждения:

«Я утверждаю, что ничего не утверждаю (А');

«я не утверждаю, что ничего не утверждаю (А")», слагающегося из частей А' и А". Теперь, как оказывается мы явно нарушаем закон тождества, высказывая {стр. 36} об одном и том же подлежащем, — об утверждении своем, А, — в одном и том же отношении, противоречивые сказуемые. Но мало того.

И та, и другая часть тезиса является утверждением: первая — утверждением утверждения, вторая — утверждением не–утверждения. К каждой из них неизбежно применяется тот же процесс. А именно, получаем:

«Я утверждаю (A'1);

«я не утверждаю (А'2).

«Я утверждаю (A1'');

«я не утверждаю (А2')».

Точно таким же образом процесс пойдет далее и далее, при каждом новом колене удваивая число взаимопротиворечащих положений. Ряд уходит в беcконечность, а рано или поздно, будучи вынуждены прервать процесс удвоения, мы ставим в неподвижности, как застывшую гримасу, явное нарушение закона тождества. Тогда получается властное противоречие, т. е. зараз:

А есть А;

А не есть А.

Не будучи в состоянии активно совместить эти две части одного положения, мы вынуждены пассивно предаться противоречиям, раздирающим сознание. Утверждая одно, мы в этот же самый миг нудимся утверждать обратное; утверждая же последнее — немедленно обращаемся к первому. Как тенью предмет, каждое утверждение сопровождается мучительным желанием противного утверждения. Внутренне сказав себе «да», в то же мгновение говорим мы «нет»; а прежнее «нет» тоскует по «да». «Да» и «нет» — неразлучны. Теперь далеко уже сомнение, — в смысле неуверенности: началось абсолютное сомнение, как полная невозможность утверждать что бы то ни было, даже свое не–утверждение. Последовательно развиваясь, выявляя присущую ему in nuce идею, скепсис доходит до собственного отрицания, но не может перескочить и чрез последнее, так что {стр. 37} обращается в бесконечно–мучительное томление, в потуги, в агонию духа. Чтобы пояснить себе это состояние, вообрази утопающего, который силится ухватить полированную облицовку отвесной набережной; он царапается ногтями, срывается, снова царапается и, обезумев, цепляется еще и еще. Или, еще, представь себе медведя, старающегося спихнуть в сторону колотушку, подвешенную пред бортёвою сосною; чем дальше толкает он бревно, тем болезненнее обратный удар, тем более вздымается внутренняя ярость, тем слаще представляется мед.

Таково и состояние последовательного скептика. Выходит даже не утверждение и отрицание, а безумное вскидывание и корча, неистовое топтание на месте, метание из стороны в сторону, — какой–то нечленораздельный философский вопль. В результат же — воздержание от суждения, абсолютная 'εποχή, но не как спокойный и бесстрастный отказ от суждения, а как затаенная внутренияя боль, стискивающая зубы и напрягающая каждый нерв и каждый мускул в усилии, чтобы только не вскрикнуть и не завыть окончательно безумным воем.

Уж конечно, это — не атараксия. Нет, это наисвирепейшая из пыток, дергающая за сокровенные нити всего существа; пирроническое, поистине огненное (πυρ — огонь) терзание. Расплавленная лава течет по жилам, темный огонь проникает внутренность костей и, одновременно, мертвящий холод абсолютного одиночества и гибели леденит сознание. Нет слов, нет даже стонов, хотя бы на воздух, выстонать миллион терзаний. Язык отказывает повиноваться; как говорит Писание «язык мой прильпнул к гортани моей» (Пс. 21, 16; ср. Пс. 136, 5; Плач 4, 4; Иез 3, 26). Нет помощи, нет средств остановить пытку, ибо палящий огонь Прометея идет изнутри, ибо истинным очагом этой огневой агонии является самый центр философа, его «Я», домогающееся не–условного знания.

{стр. 38}

Истины нет у меня, но идея о ней жжет меня. Я не имею данных утверждать, что вообще е́сть Истина и что я получу ее; а сделав подобное утверждение, я отказался бы тем самым от жажды абсолютного, потому что принял бы нечто недоказанное. Но, тем не менее, идея об Истине живет во мне, как «огнь поядаяй», и тайное чаяние встретиться с нею лицом к лицу прилепляет язык мой к гортани моей; это оно, именно, огненным потоком кипит и клокочет в моих жилах. Не будь надежды, кончилась бы и пытка; сознание вернулось бы тогда к философскому филистерству, в область условностей. Ведь именно это огненное упование на истину, именно оно плавит своим черным пламенем гремучего газа всякую условную истину, всякое недостоверное положение. Впрочем, недостоверно и то, что я чаю Истины. Может быть, и это — только кажется. А кроме того, может быть, и самое казание есть не казание?

Задавая себе последний вопрос, я вхожу в последний круг скептического ада, — в отделение, где теряется самый смысл слов. Слова перестают быть фиксированы и срываются со своих гнезд. Все превращается во все, каждое слово–сочетание совершенно равносильно каждому другому, и любое слово может обменяться местом с любым. Тут ум теряет себя, теряется в безвидной и неустроенной бездне. Тут носится горячечный бред и бестолочь.

Но это предельно–скептическое сомнение возможно лишь как неустойчивое равновесие, как граница абсолютного безумия, ибо что́ иное есть безумие, как ни без–умие, как ни переживание без–субстанциональности, без–опорности ума [42]. Когда оно переживается, то его тщательно скрывают от других; а раз переживши вспоминают весьма неохотно. Со стороны почти невозможно понять, что́ это такое, бредовой хаос клубами вырывается с этой предельной границы разума, и все–пронизывающим холодом ум умерщвляется. Тут, за тонкой перегородкою, — начало {стр. 39} духовной смерти. И потому состояние предельного скепсиса возможно лишь в мановение ока, чтобы затем — либо вернуться к огненной пытке Пиррона, к 'εποχή, либо погрузиться в беспросветную ночь отчаяния, откуда нет уже выхода и где гаснет самая жажда истины. От великого до смешного — один шаг, а именно, шаг, уводящий с почвы разума.

Итак, путь скепсиса тоже не ведет ни к чему.

Мы требуем достоверности, и это наше требование выражает себя решением не принимать ничего без доказательства; но, при этом, и самое положение «не принимать ничего без доказательства» должно быть доказано. Посмотрим, однако, не сделали ли мы в предыдущем некоторого догматического утверждения? Снова обращаемся назад.

Мы искали положения, которое было бы абсолютно доказано. Но на пути исканий прокрался некоторый признак этого, искомого положения, и сам однако ж остался недоказанным. А именно, это искомое абсолютно–доказанное положение почему–то наперед было признано первым в своей доказанности, — тем, с чего начнется вся положительная работа. Несомненно, что это утверждение на счет изначальности абсолютно–доказанного суждения, как не доказанное, само является догматическою предпосылкою. Ведь возможно, что искомое положение будет в наших руках, но — не как первое, а как некоторый результат других положений, — недостоверных.

«Из недостоверного не может получиться достоверного» — вот несомненно догматическая предпосылка, лежавшая в основе утверждения о первичности истины достоверной: да, догматическая, ибо она нигде не доказана.

Итак, снова отрицаясь пройденного пути, мы отбрасываем обнаружившуюся догматическую предпосылку и говорим: «Мы не знаем, есть ли достоверное положение, {стр. 40} или нет его; но, если бы оно было, то опять таки мы не знаем, является ли оно первым, или нет. Впрочем, и того, что «мы не знаем», мы тоже не знаем» и т. д., — как доселе. Далее начнется наша 'εποχή в подобном прежнему виде. Но наше теперешнее состояние будет несколько новым. Мы не знаем, есть ли Истина, или нет её; но если она есть, то мы не знаем, может ли привести к ней разум, или нет; и, если разум может привести к ней, то не знаем и того, как мог бы привести к ней разум и где он ее встретит. Однако, при всем том, мы говорим себе: «Если бы была Истина, то можно было бы поискать ее. Может быть, мы найдем ее, проходя некоторый путь наудачу, и тогда, может быть, она заявит нам себя, как таковая, как Истина». Но почему я говорю так? Где основание для моего утверждения? — Его нет. И потому, при требовании доказать свое предположение, я сейчас же снимаю его с очереди и возвращаюсь к 'εποχή утверждением: «Может быть, это так, а, может быть, — и обратно». Раз от меня требуется ответ на вопрос: «Так ли это?», я говорю: «Это — не так». Но если меня спросят решительно: «Это — не так?», я скажу: «Это — так». Я спрашиваю, а не утверждаю, и то́, что́ вкладываю в свои слова, оно есть нечто вовсе не логическое. Что же оно? — Тон надежды, но не логическое высказывание надежды. И из этого тона следует только то, что я все–таки попытаюсь сделать предлагаемую неоправданную, но и не осужденную попытку найти истину. Если меня спросят об основаниях, я уйду в себя, как улитка. Я вижу, что мне грозит либо безумие воздержания, либо суетный, быть может, труд попыток, — работа с полным сознанием, что она не имеет для себя основания, и что оправдание её мыслимо лишь как случайность, — лучше сказать, как дар, как gratia quae gratis datur. Не о том же ли говорит преп. Серафим Саровский: «Если человек, из любви к богу, не имеет излишнего попечения о себе, то это — мудрая надежда»? {стр. 41} По слову святого Старца я и хочу «не иметь излишнего попечения о себе», о рассудке своем, т. е, — надеяться [43].

Итак, я иду ощупью, все время помня, что шаги мои не имеют никакого значения. Я попробую на свой страх, на авось вырастить что–нибудь, руководствуясь не философским скепсисом, а своим чувством, и покуда погожу испепеливать его пирронической лавою. Про себя–то я имею тайную надежду — надежду на чудо: авось поток лавы отступит перед моим ростком, и растенье окажется купиной неопалимою. Но это — только про себя. Только про себя я принимаю слово кафизм, тысячекратно слышанное в церкви, но только сейчас почему–то всплывшее в сознании: «Взыскающие Бога не лишатся всякого блага». Да, взыскающие, т. е. ищущие, жаждущие. Не сказано «имеющие», да так сказать было бы и лишне, — ибо само собою, что имеющие Бога, Первоисточника благ, не лишатся и каждого из них в отдельности, — и, быть может, неправильно, — ибо может ли кто сказать, что он всецело имеет Бога и, стало быть, уже более — не из числа взыскающих? — Но именно взыскающие Бога не лишатся всякого блага; взыскание утверждается Церковью уже как не–лишение; неимеющие оказываются как бы имеющими, — имеющими. Но, хотя это равенство еще и не доказано, но оно запало мне в душу. А раз у меня ничего нет, то почему бы не повиноваться этой сил Божьего слова?

Таким образом, я вступаю на новую почву — про–бабилизма, однако, под тем непременным условием, что мое вступление будет лишь пробою, опытом. Истинной родиною все еще остается 'εποχή. Но если бы я сопротивлялся своему предчувствию и хотел вовсе не уходить от 'εποχή, то нужно было бы опять таки доказать свое упорство, чего я так же не мог бы, как и теперь не могу доказать своего схождения. Ни для того, ни для другого у меня нет оправданий; но практически, конечно, естественнее искать пути, хотя бы {стр. 42} даже надеясь на чудо, нежели сидеть на месте в отчаянии. Однако, для искания необходимо оказаться вне рассудка. Тут опять возникает вопрос: «По какому же праву мы выходим за пределы нашего рассудка?» — Ответ таков: «По тому праву, которое дает нам сам рассудок: он нас к тому вынуждает [44]. Да и что же остается делать, когда, все равно, рассудок отказывается служить».