БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

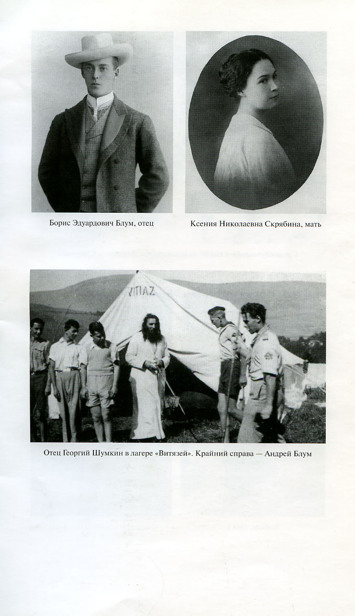

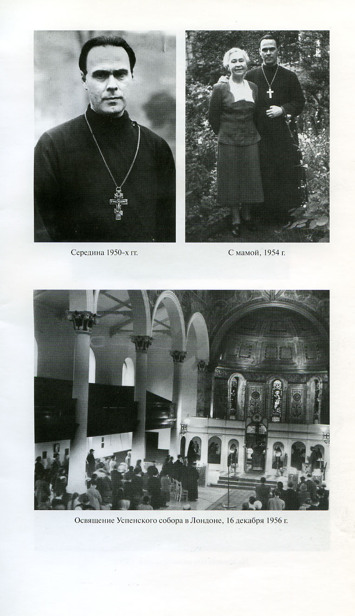

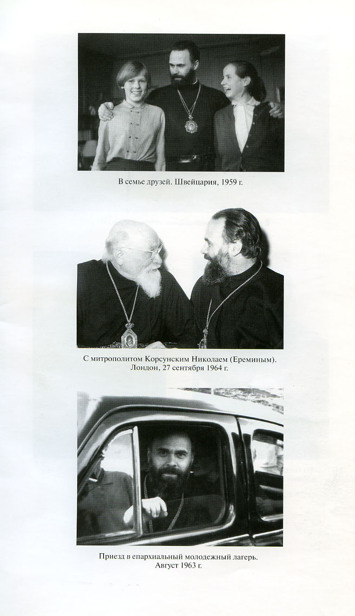

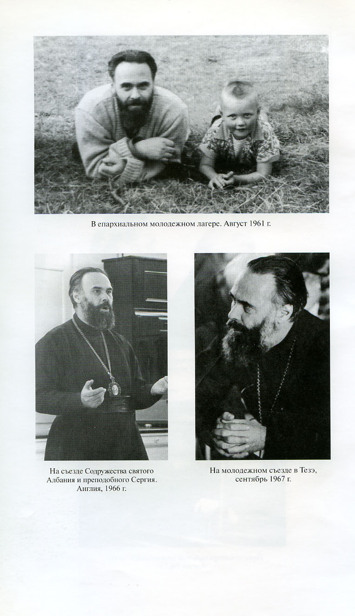

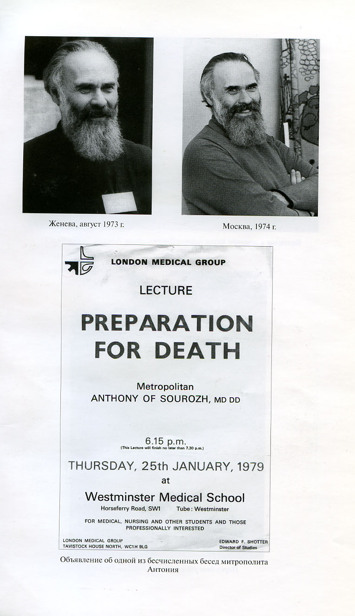

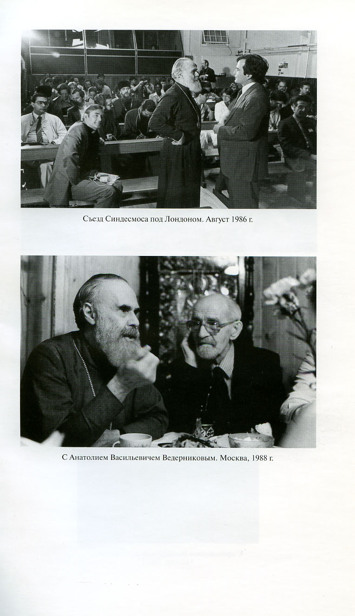

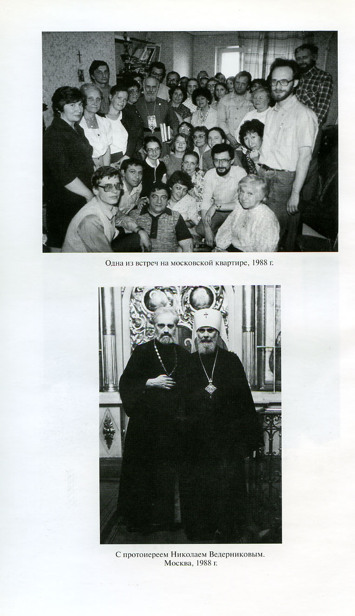

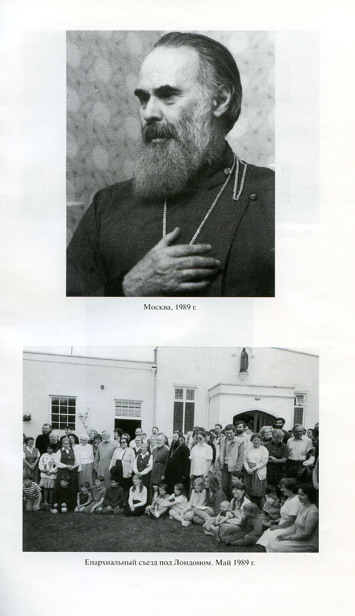

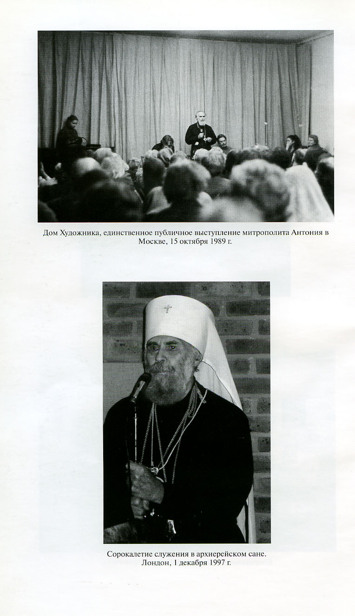

Митрополит Антоний Сурожский (в миру Андрей Борисович Блум) родился 19 июня 1914 г. в Лозанне в семье российского дипломата. Мать, Ксения Николаевна, — сестра композитора А. Н. Скрябина. Раннее детство митрополита Антония прошло в Персии, где его отец, Борис Эдуардович, был консулом. После революции в России семья оказалась в эмиграции и после нескольких лет скитаний по Европе в 1923 г. осела во Франции. Детство и юность митрополита Антония были отмечены тяжкими лишениями и страданиями, присущими эмиграции, и твердой решимостью, разделяемой близкими митрополита Антония, жить для России. В возрасте четырнадцати лет при чтении Евангелия пережил личную встречу с Христом и с тех пор посвятил всю свою жизнь проповеди Евангелия. Сразу же, по его словам, открыл, что Христос Евангелия и Церкви – Один и Тот же, и пришел в Церковь. С 1931 г. прислуживал в храме Трехсвятительского подворья, единственного тогда храма Московской Патриархии в Париже, и с тех пор всегда хранил каноническую верность русской Патриаршей Церкви. В этом приходе обрел духовного отца в лице архимандрита Афанасия (Нечаева), выходца с Валаама, который соединил юного ученика со всей традицией духовного делания. В 1939 г. Андрей Блум окончил биологический и медицинский факультеты Сорбонны. Интерес к естественным наукам и глубокое внимание к человеку в его целостности сохранил на всю жизнь. Перед уходом на фронт хирургом французской армии, 10 сентября 1939 г., тайно принес монашеские обеты, а в 1943 г. был пострижен архимандритом Афанасием в монахи с именем Антоний. Во время немецкой оккупации — врач в антифашистском подполье. В 1948 г. рукоположен в иеромонаха и послан в Англию духовным руководителем Православно-англиканского Содружества св. мч. Албания и прп. Сергия. В 1950 г., по смерти протоиерея Владимира Феокритова, стал настоятелем храмов св. апостола Филиппа и прп. Сергия Радонежского. В 1956 г. приход храма ап. Филиппа получил новое помещение, храм Успения Божьей Матери и Всех Святых (освящение состоялось 16 декабря). Апостольская ревность отца Антония оживила жизнь в приходе (школа для детей, летний лагерь, издание приходского журнала, внебогослужебные беседы на русском и английском языках), а его открытость пробудила интерес к православию со стороны инославного окружения. Участвовал в работе Всемирного Совета Церквей и в экуменических встречах на местном уровне, позднее отошел от активного участия в экуменической работе, когда ВСЦ стал все больше отходить от церковной тематики к социальной и политической деятельности. В 1957 г. хиротонисан во епископа Сергиевского, викария Патриаршего Экзарха Западной Европы. В 1960 году совершил первую поездку в Москву, с тех пор бывал в России неоднократно. Его служения в далеко не самых известных храмах, всегда необъявленные заранее, собирали тем не менее тысячные толпы. Владыка стремился непосредственно общаться контакты не только с руководством Русской Православной Церкви, но и с рядовыми верующими, глубоко вникая в жизнь Русской Церкви в условиях атеистического государства. Года с 1968 начались потайные встречи и беседы на московских квартирах с группами, все более многочисленными, людей, жаждущих его слова. Кроме того, верующие в России слушали Владыку в религиозных передачах из Англии, и невозможно сказать, сколько людей в Советском Союзе пришли к вере благодаря его проповеди Евангелия и христианской жизни. С 1962 г. — архиепископ, правящий архиерей возникшей благодаря его трудам на Британских островах Сурожской епархии; с 1963 — и.о. Экзарха: назначение, которое приветствовала Англиканская Церковь и многие христианские деятели Европы. С 1966 г. — митрополит, в 1966—1974 — Экзарх Патриарха Московского в Западной Европе, ушел с этого поста в 1974 году. В 60-е годы вышло несколько книг о молитве на английском языке, давно уже ставших классическими, они переведены на множество языков мира и по-прежнему переиздаются. Все годы своего служения Владыка окормлял непрерывно растущую паству своей епархии, ежедневно принимал множество людей, подавая им утешение, совет и передавая им частицу своей силы и света, а также посредством книг, радио- и телебесед проповедовал Евангелие во всем мире. Первые книги на русском языке вышли в Париже (1976 и 1982), с концом советской эпохи сборники проповедей и бесед выходят в России и странах СНГ (тираж перевалил за миллион). В 1979 г. храм Успения и Всех Святых был выкуплен общиной, в 1993 году было построено приходское здание с большим залом для встреч, библиотекой, канцелярией, церковной лавкой. Еженедельные беседы с прихожанами лондонского прихода и верующими, приезжавшими из России все в большем числе, Владыка проводил десятилетиями и не прервал во время последней болезни. Уже смертельно больной, служил в последний раз Пасхальную заутреню 27 апреля 2003, скончался 4 августа того же года.

За годы его служения в Великобритании (1948—2003) из единственного русскоязычного прихода выросла живая многонациональная епархия с тридцатью общинами по всей стране, а духовное влияние, оказанное владыкой Антонием на людей самых разных убеждений по всему миру, не поддается измерению. Богословская мысль и пастырская деятельность митрополита Антония была отмечена почетным званием доктора богословия университетов Абердина и Кембриджа, Духовных Академий Москвы и Киева.

ОТ РЕДАКЦИИ

Первая книга Трудов вышла в свет в 2002 году и была предварена большой статьей с редакционным комментарием, посвященными богословию митрополита Антония Сурожского. Мы не будем повторяться. Скажем несколько слов о структуре этой второй книги. Первоначально она задумывалась как приношение к 90-летию Владыки и планировалась к выходу в 2004 году. Четвертого августа 2003 года митрополит Антоний скончался.

Первая книга, по мысли редакции, представляла самые важные для автора темы, вводила в его мысль и подводила к порогу Церкви. Вторая книга в большой мере посвящена теме самой Церкви. Более всего и несколько иначе, чем раньше, Владыка говорит о тайне Церкви, о своем понимании и переживании ее, о различных аспектах церковной жизни в беседах последних лет, вынесенных в начало книги. Он делится с нами своими «размышлениями, тревогой, вопрошанием».

Владыка ничего не писал, все тексты, собранные в этой книге, представляют собой запись живой, устной речи, и мы надеемся, что читатель почувствует особенности этой речи, прямой во всех смыслах слова. Естественно, устные жанры не предполагают разъясняющих примечаний и библиографических ссылок, поэтому все они даны редакцией, причем многие примечания повторяют уже сказанное в первой книге. Митрополит Антоний цитирует творения святых отцов так, как он их пережил и, может быть, дополнил личным духовным опытом, поэтому в подавляющем большинстве случаев мы не даем точной ссылки на источник цитаты. Обратим внимание читателя еще на одну особенность речи Владыки: иногда, особенно в беседах последних лет, он передает собственный духовный опыт, но делает это сокровенно, говоря в третьем лице.

Книгу предваряет биографическая справка и слово протоиерея Джона Ли, ближайшего помощника Владыки, сказанное в июне 2005 г. на епархиальной ассамблее, несколько переработанное для настоящего издания.

Эта книга составлена преимущественно из выступлений и бесед владыки Антония, никогда не появлявшихся в печати. К ним присоединены тексты, увидевшие свет в ставших недоступными читателю изданиях, и некоторые проповеди митрополита Антония, потому что «Владыка был таким проповедником слова Божия, каких не бывает на этом свете».

Все точные библейские цитаты, кроме особо оговоренных, приводятся по Синодальному переводу в издании Московской Патриархии. Собранные в этой книге лекции, проповеди и беседы митрополит Антоний произнес на русском, английском и французском языках. Все переводы, кроме особо оговоренных случаев, сделаны Е. Л. Майданович. Библиографию трудов митрополита Антония читатель найдет в конце книги.

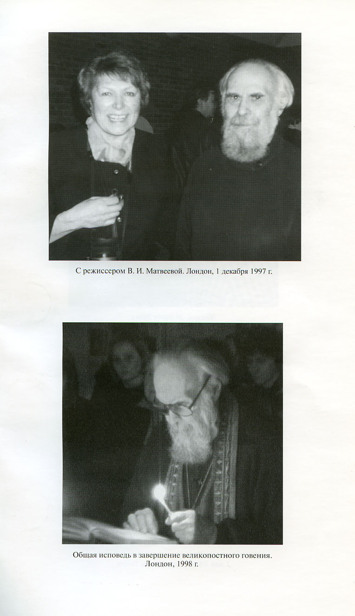

Редакция благодарит за помощь в подготовке книги А.С. Агаджаняна, протоиерея Александра Геронимуса, дьякона Григория Геронимуса, Е.Д. Богданову, Н.В. Брагинскую, М.Л. Гринберга, А.И. Кырлежева, В.И. Матвееву, Е.В. Орлову, Е.П. и Е.Г. Утенковых, Б.Х. Хазанова, И.В. Чаброва. Особо благодарим О.А. Седакову за перевод богослужебных текстов.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Пока человек жив, отношения с ним могут меняться час от часу, день ото дня, год от года. С его смертью все это уходит, и только тогда наступает ясность.

Именно это, как мне кажется, имеет место в наших отношениях с покойным митрополитом Антонием. Меня просили коротко рассказать о том, как я ощущаю его наследие нам — епархии, приходу и лично мне. Оглядываясь вокруг, я вижу людей, знавших Владыку много дольше, чем я, и каждый, кто знал его, может утверждать, что поддерживал с ним особенные, личные отношения.

Расскажу немного о моих отношениях с владыкой Антонием. Впервые мы встретились в 1971 году, тогда я учительствовал недалеко от Оксфорда. Владыка посетил церковь, которая была в частном доме. Как многие, я сразу попал под воздействие его проницательного взгляда, почувствовал необыкновенно внимательное отношение ко мне лично. Это покорило меня, в тот день я записал в дневник: «Какой замечательный человек!» Тогда же Владыка посоветовал мне оставаться в Синодальной Церкви, к которой, по его словам, он питал большую симпатию. Владыка пригласил меня заезжать к нему в Лондон, но я ответил, что скоро возвращаюсь домой в Америку. Мы не виделись до 1973 года, когда случайно встретились в Гайд-Парке, он пригласил меня зайти, и я согласился… Потом я стал просто ходить в церковь; он, заметив меня, кивал головой и улыбался. Однажды, когда нам удалось поговорить, он спросил меня, учился ли я в семинарии. Я сказал: «Да, я ходил в семинарию, но не в ту, какую надо». Владыка сказал: «Ну, это не имеет значения. Вы закончили курс?» И я ответил: «Да, все пять лет». — «А почему вы не стали священником?» — «Я не знаю, видимо, на то не было Божией воли». Владыка положил руку мне на плечо и сказал: «Я думаю, Господь изменил Свое мнение». И так начались наши беседы, в конце концов я был рукоположен и стал священником Лондонского прихода. Думаю, наша дружба возрастала медленно, оттого что я никогда не верил, что митрополит может быть в дружбе с кем-нибудь вроде меня. Я действительно в такое не верил!

Так начался совершенно исключительный этап моей жизни, за неимением лучшего выражения я бы назвал его «бегом с препятствиями». В первые годы нашей дружбы отношения были очень неровными, в большой мере из-за обычая Владыки отменять встречи в последний момент. Однажды мы с женой раз семь подряд переносили наши рабочие дела, пристраивали детей и все прочее, а я пришел к Владыке и снова нашел на двери записку. Я заявил, что больше не намерен терпеть подобное, и мы поссорились. Когда Владыка провожал меня до двери, он произнес — я до сих пор слышу его глубокий голос и русский акцент: «Позвольте сказать, дорогой Джон: я очень рад, что мы не муж с женой».

С тех пор Владыка перестал отменять наши с ним встречи в последнюю минуту, но часто просил передать кому-нибудь свои извинения. Тут вспоминаются два случая. Как-то зимой он позвонил мне в будний день ровно в то время, когда улицы забиты машинами, и попросил провести вместо него беседу в Эссексе, в Ромфорде, в половине восьмого. Я согласился поехать, но предупредил, что не поспею ко времени. Пока он извинялся, я спросил: «Кстати, какая тема беседы?» — «Ангелы», — ответил Владыка, и мы рассмеялись. В другой раз звонок раздался в три часа дня в пятницу, он сказал, что плохо себя чувствует, и попросил поехать в Херефорд у границы Уэльса и провести говение для клириков Херефордской англиканской епархии. Я отказался: если бы аудитория состояла не из духовенства, я бы поехал.

В последние годы и во время болезни Владыка как будто все больше полагался на меня — уж не знаю, почему: нам все еще случалось спорить. Как-то он хлопнул за мной дверью, я постучался, и когда он сердито открыл мне, я произнес: «Я еще не все сказал». Владыка рассмеялся и жестом пригласил войти.

Если быть уж совсем откровенным: не могу даже сказать, что мне недостает Владыки. Поначалу мне было не по себе от этого, но теперь я понял, что причина тут в том наследии, которое он нам оставил. Для меня, как и для многих, наследие это очень живо. Состоит оно, на мой взгляд, из трех частей: это Церковь, затем молитва и богослужение и, наконец, личные отношения.

К моменту нашей первой встречи наша семья принадлежала к синодальному приходу. Я мыслил очень узко и главным считал соблюдать правила.

Еще в нашем самом первом разговоре с митрополитом Антонием он сокрушался, что столько правил и традиций отброшено. Не думаю, что Владыка сознательно стремился произвести впечатление, — он на самом деле так чувствовал. Более того, в день, когда он рукоположил меня священником — вы знаете, что он всегда говорил несколько слов рукополагаемому в момент, когда тот должен пройти Царскими вратами, — он сказал мне: «Я рукополагаю тебя, чтобы ты помог хранить равновесие между старым и новым — не бойся ни того, ни другого».

Один из принципов, которому он постепенно научил меня, — лучше нарушить правило, чем сломать человека. Для меня это было ново. Мои отец с матерью были фермерами и их родители тоже, жизнь шла по строгим правилам: встаешь в пять утра, одеваешься—и живешь по часам.

Владыка учил, что рука, протянутая к событиям и людям, должна быть легкой — так поступает Бог по отношению ко всем нам.

Он привел меня к пониманию того, что ответы на главные вопросы ищешь долго и, что еще важнее, ответы эти не одинаковые для всех.

Из сказанного может показаться, что митрополит Антоний был либералом худшего толка, но это не так. «Всегда имей правило под рукой, — говорил он мне, — это лучшая указка, но не всегда решающая».

Владыка любил Россию, любил русских людей, любил многое русское, но был убежден до глубины души, что Церковь не бывает ни русской, ни греческой, ни сербской, ни даже английской; напротив, Церковь — это всеобщая дружба со Христом.

Об этом можно говорить еще очень долго, я многое узнал о Церкви от Владыки, и это навсегда останется со мной и со многими из нас, но теперь я перейду ко второй теме, к теме молитвы и богослужения.

Это болезненная для меня тема, потому что, боюсь, мы теряем, по крайней мере в Лондонском соборе, привитое Владыкой отношение к молитве и богослужению. Владыка всегда учил меня приходить в церковь заранее, чтобы успеть приготовить все, что нужно, найти и заложить в книгах места чтений и так далее, потому что служба исключает посторонние разговоры.

Те, кто продолжает ходить в собор, не могли не заметить возрастающие перемены по сравнению с тем, что было при Владыке. Священники разговаривают, дьяконы разговаривают, естественно, алтарники тоже не стесняются разговаривать. И после этого священники смеют одергивать собравшихся: не болтайте! Все это очень грустно, и я не могу мириться с тем, что такова «русская привычка»: будь она хоть греческая, сербская, румынская, какая угодно — это дурная привычка и прямое покушение на наследие митрополита Антония: я так ясно помню, как он досадовал, как отвечал сквозь зубы, когда его о чем-то спрашивали во время службы. Очень часто в ответ звучало решительное «нет!». Мне очень больно наблюдать, что теперь служба сопровождается суетой, обсуждением предстоящих действий, — ничего этого быть не должно. Надо сказать, владыка Василий изо всех сил старается удержать службу на былой высоте, но из вежливости отвечает на вопросы священников, дьяконов алтарников — это они (а порой и я сам) виноваты в отступлении от завещанного митрополитом Антонием. Наш собор, наша епархия всегда отличались в этом отношении, а теперь, как говорят, в других приходах молитвенный дух более живой, чем в соборе. Мена это очень печалит, это должно всех нас печалить, и смею надеяться, нам еще удастся тут что-то исправить.

Наконец, о личных отношениях. Как я уже говорил, у каждого из нас были свои, особенные отношения с владыкой Антонием. Тот факт, что сам он был в первую очередь человеком для доверительной беседы, порой создавал административные трудности, но мне кажется, что дух уважения, с которым он относился к каждому человеку, распространялся по всей епархии. Наше духовенство всегда было братством. Неприступность, чувство собственного значения вовсе нам не свойственны — это совершенно определенно Антониева печать на нас. Многие из нас, особенно лондонцы, слышали от разных людей одну и ту же историю. Человек звонит в дверь и просит позволения посмотреть собор, а потом рассказывает: «Нас провел по храму старый привратник». Этим «старым привратником» оказывался митрополит Антоний!

Существенно и то, что Владыка не требовал какого-либо комфорта: он легко терпел жару, холод, голод, усталость; ничего этого он не замечал. Я не помню, чтобы он купил хоть что-нибудь ради удовольствия или просто удобства. И еще: каждый год на Рождество мы готовили Владыке подарки, но он их немедленно передаривал, и мы перестали это делать. Я думаю, многие с этим сталкивались: Владыка все раздавал. За эти 25 лет, однако, множество раз мне случалось говорить ему об остро нуждающихся людях, он ни разу не отказался помочь и как-то находил нужные деньги, иногда весьма значительные.

Осталось сказать несколько слов о последних днях Владыки. Думаю, я вправе поделиться этими воспоминаниями.

В феврале 2003 года, после того как у Владыки появилась кровь в моче, а он несколько месяцев упрямо отказывался показаться врачам, ему поставили диагноз: рак мочевого пузыря. Он указал на меня как на next-of-kin, на ближайшего ему человека, поэтому я присутствовал на встречах с врачом. На первой после операции встрече врач был настроен оптимистически. Когда мы уже садились в машину, я заметил: «Что ж, все неплохо. Врач говорит — прогноз хороший». Владыка Антоний посмотрел на меня и произнес: «Он ошибается». И рассказал свой сон: ему приснилась бабушка. Вид у нее был торжественный, она держала календарь и молча листала его. Быстро промелькнули февраль, март, апрель, май, июнь. Когда дошло до июля, движение замедлилось и на четвертом августа остановилось. И он сказал мне: «Я умру четвертого августа».

Началось долгое лечение — облучение и химиотерапия. Я возил Владыку на сеансы ежедневно почти восемь недель, ему требовались большие дозы обезболивающих. Однако лечение не дало результатов, и 23 июля Владыке пришлось лечь в Тринити-хоспис. Опять-таки, я проводил там целые дни. Я выслушал последнюю исповедь Владыки, соборовал и причастил его. Довольно скоро после этого он потерял сознание и во второй половине дня четвертого августа скончался.

Незадолго до этого он спросил, готов ли я оказать ему последнюю услугу, и я сквозь слезы ответил согласием. Владыка дал мне список имен и просил молиться об этих людях до конца моей жизни, как он сам молился, — имена он просил никому не открывать.

Владыка ушел от нас. Он был святым, но был и грешником. Он был мудр, но делал ошибки. Он видел славу человека и, я верю, встретил Бога.

Однажды, когда я на него за что-то рассердился, Владыка сказал мне: «Джон, ты деревенский мальчик, ты знаешь, что из навоза может вырасти добрый плод, — так и думай обо мне».

Протоиерей Джон Ли Лондон, 2005

Сокращенные названия библейских книг

Ветхий Завет

Быт — Бытие, Исх — Исход, Лев — Левит, Чис — Числа, Втор — Второзаконие, Нав — Книга Иисуса Навина, Суд — Книга Судей израилевых, Руфь — Книга Руфи, 1 Цар — Первая книга Царств, 2 Цар — Вторая книга Царств, 3 Цар — Третья книга Царств, 4 Цар —Четвертая книга Царств, 1 Пар — Первая книга Паралипоменон, 2 Пар — Вторая книга Паралипоменон, 1 Езд — Первая книга Ездры, Неем —Книга Неемии, 2 Езд — Вторя книга Ездры, Тов — Книга Товита, Иудифь — Книга Иудифи, Есф — Книга Есфири, Иов — Книга Иова, Пс —Псалтирь, Притч — Притчи Соломона, Еккл — Книга Екклезиаста, Песн — Песнь песней Соломона, Прем — Книга Премудрости, Сир —Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, Ис — Книга порока Исайи, Иер — Книга пророка Иеремии, Плач — Плач Иеремии, Посл Иер —Послание Иеремии, Вар — Книга пророка Варуха, Иез — Книга порока Иезекииля, Дан — Книга порока Даниила, Ос — Книга пророка Осии,Иоил — Книга порока Иоиля, Ам — Книга пророка Амоса, Авд — Книга пророка Авдия, Иона — Книга пророка Ионы, Мих — Книга пророка Михея, Наум — Книга пророка Наума, Авв — Книга пророка Аввакума, Соф — Книга пророка Софонии, Агг — Книга пророка Аггея, Зах —Книга пророка Захарии, Мал — Книга пророка Малахии, 1 Мак — Первая книга Маккавейская, 2 Мак — Вторая книга Маккавейская, 3 Мак —Третья книга Маккавейская, 3 Езд — Третья книга Ездры.

Новый Завет

Мф — Евангелие от Матфея, Мк — Евангелие от Марка, Лк — Евангелие от Луки, Ин — Евангелие от Иоанна, Деян — Деяния святых апостолов, Иак — Послание Иакова, 1 Пет — Первое послание Петра, 2 Пет — Второе послание Петра, 1 Ин — Первое послание Иоанна,2 Ин — Второе послание Иоанна, 3 Ин — Третье послание Иоанна, Иуд — Послание Иуды, Рим — Послание к Римлянам, 1 Кор — Первое послание к Коринфянам, 2 Кор — Второе послание к Коринфянам, Гал — Послание к Галатам, Еф — Послание к Ефесянам, Флп — Послание к Филиппийцам, Кол — Послание к Колоссянам, 1 Фес — Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам), 2 Фес — Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам), 1 Тим — Первое послание к Тимофею, 2 Тим — Второе послание к Тимофею, Тит — Послание к Титу, Флм —Послание к Филимону, Евр — Послание к Евреям, Откр — Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).

Вместо введения. Беседы последних лет[1]

Беседы 2002 года

Мои беседы в этом году будут несколько своеобразны: это больше мои размышления, моя тревога, мое вопрошание, чем учение, которое я мог бы вам преподать. Мне хочется вслух продумать, что представляет собой Церковь — не как заведение и не как здание, а как место, где живые души встречают Живого Бога, но и не в меньшей мере встречают друг друга.

Когда так выражаешься, думается: это дело нетрудное, Бог нам всем открыт, стоит к Нему обратиться, стоит свое сердце открыть Ему и все будет хорошо. Оно было бы очень просто и очень хорошо, если бы мы умели стать перед Богом и открыться до самых глубин. Встать перед Ним не только в момент молитвы, хотя это решающий момент, когда мы можем научиться открываться Богу, но в течение всей нашей жизни, изо дня в день, из десятилетия в десятилетие, порой в течение очень долгой и сложной жизни. И сложность этой жизни играет большую роль, потому что, в зависимости от того насколько она сложна, насколько извне, через обстоятельства или через общение с людьми, перед нами встают вопросы, иногда переворачивается вся наша жизнь и все наше сознание.

И вот мне хочется в течение нескольких бесед с вами поделиться (в беспорядочном, может быть, виде) тем, что у меня накопилось за долгую теперь жизнь о Церкви, о том, что она собой представляет в сущности и о том, как она воплощается и находит себе выражение в нашей жизни, среди людей. В своем роде можно многое понять об этом из того, как проходит жизнь в семье: отец, мать, дети, родственники, как будто самые близкие друг другу, а вместе с этим как сложны бывают их взаимные отношения. Не так-то просто быть отцом или матерью, как непросто ребенку или подростку понимать своих родных, как непросто людям одного поколения понимать другое поколение, внуки не всегда легко понимают строй души, ума и подход к жизни своих прародителей. И этот ряд бесед, который в каком-то отношении будет не организованный, не в виде преподавания какой-то истины, а попыткой поделиться чем-то с вами, я начну с чего-то очень личного.

Я стал верующим не через Церковь. И я Богу очень за это благодарен в том смысле, что ранние мои годы не были оформлены церковностью или оформлены какими-то убеждениями, которые я исповедовал бы, не понимая, в сущности, их содержания. И то, что я говорю о детстве, можно сказать о жизни, о подходе и опыте очень многих взрослых людей, которые исповедуют свою веру, будь то православную или инославную, будь то христианскую и нехристианскую, — исповедуют ее формально, исповедуют то, что им было передано, но чего они не пережили сами, что для них не является их собственным опытом, который выражается в тех или других словах. Я думаю, что нетрудно найти примеры тому.

Если вы возьмете Символ веры — в каком-то смысле он очень прост.

[2] Там сказаны вещи несложные о Боге, о Церкви, но если мы начнем задумываться над тем, что сказано, останавливаться на словах, которые употреблены, то мы станем глубже и глубже вникать в то, что хотели наши предки нам передать теми или другими выражениями. Эти выражения у них вырвались из опыта. Они их высказали много столетий назад на языках, на которых мы больше не говорим. Перевод передает нам смысл, но вместе с этим он не всегда передает тот как бы крик души, который был вложен в эти слова, когда они были впервые провозглашены. Многие слова стали для нас условными. Мы их понимаем даже не задумываясь. Не в том смысле, что они условные и мало что значат: они значат что-то, они трогают нашу душу. Но если поставить перед собой вопрос о том, что они значат, как передать их содержание чужому человеку, человеку, который чужд нашему опыту, мы видим, что это далеко не так просто. Я вам уже давал примеры этого. Слово любовь — такое сложное слово, слово свобода — такое многогранное слово. Мы, употребляя эти слова, знаем, что мы хотим сказать в основе, но если задумаемся поглубже, то оказывается, что это совсем не так просто.

Как я уже вам сказал, Бог мне открылся каким-то непосредственным образом. Многие уже знают о том, как это было, и я это коротко повторю, потому что это очень важно, мне кажется. Я рос вне Церкви, мои родители были верующие, но никогда об этом не говорили. Они жили какой-то глубокой жизнью, которой они не делились, в храм мы никогда не ходили. Мой опыт Церкви был совершенно как бы внешний и чуждый мне. Для меня ничего не значило богослужение, для меня ничего не значило то, что говорится там. Я помню, как меня подростком раз повели в церковь, чтобы мне показать ее, дать мне как-то пережить богослужение и посмотреть, какая будет моя реакция. И опыт был очень неудачный, я бы сказал — смешной, не в честь мне. Мы вошли, стали почти у двери. Меня впервые обдали тучи ладана, я потянул носом и упал в обморок. Меня увели домой, и из этого я сделал первое свое заключение о церкви: теперь я знаю, как избежать посещения церкви, — когда меня в следующий раз поведут, я сразу потяну носом, упаду в обморок и больше никогда в нее не вернусь. Вот мой опыт церкви. Речь не шла о богослужении даже, еще меньше шла об учении Церкви.

Когда мне было лет четырнадцать, я был участником русской организации «Витязей». Организация была пламенно русская, национальная, нас готовили быть русскими до самых глубин, знать язык, его любить, его понимать, знать русскую историю, знать русскую словесность, ценить все, что является русским. Для многих из вас, которые выехали из России сейчас, это, может, не так поражающе, но подумайте, что это происходило в двадцатые годы, вскоре после революции. Нас учили жить для России, узнавать о ней все, что только можно узнать, полюбить ее не только сердцем и умом, но готовностью жизнь отдать. Нас учили тогда военному строю, с тем чтобы мы могли рано или поздно вернуться в Россию, ее освободить от коммунистического ига. Нас готовили также к тому, чтобы в Россию в свое время принести все то, чем богат был Запад. Нам говорили, что мы должны учиться изо всех сил, что мы должны познавать все, чему можно научиться на Западе, с тем чтобы, когда будет возможным, это принести на Родину и отдать своему народу. Вот чем мы жили, но не Церковью.

Это не совсем правда: у нас в организации был священник, замечательный, хотя совершенно незаметный человек, — отец Георгий Шумкин. Нам, маленьким мальчикам, он казался страшно старым. Ему тогда было лет тридцать с небольшим. У него были длинные волосы, длинная борода. Мы на него смотрели — я бы сказал: как на икону, если бы только мы верили в иконы, — как на образ чего-то не этого мира. И у него было одно свойство, которое у меня осталось в душе на всю жизнь благодарностью ему, умилением перед ним: он нас, мальчиков, умел любить, любить всех без различия. Когда мы были «хорошие» (в кавычках, потому что особенно хорошими мы никогда не были), его любовь была ликующей радостью, светящейся радостью. Когда мы делались дрянными, его любовь не уменьшалась, но она превращалась в жгучую боль, в страдание. Тогда, конечно, я не понимал этого, я только это переживал. Когда я поступал не так, делал не то, мне было ужасно думать о том, как ему больно, потому что я его любил по-своему. Я только много-много лет спустя понял, что в его лице я оказался перед иконой Бога, — Бога, Который так возлюбил человечество, что Он Своего Сына отдал, чтобы нас спасти, ликуя о тех, которые верные, и отдавая Сына на смерть за тех, которые неверные — неверные ни себе, ни другим, ни Ему.

В этой организации в какой-то воскресный день при хорошей погоде мы играли в волейбол. Это была страсть моей жизни. И вдруг игру прервал один из моих начальников и сказал: «Мальчики, мы сегодня пригласили священника с вами побеседовать, уходите с поля». Я с негодованием на него посмотрел: «Вы что, погода хорошая, воскресный день, мы свободны, и вы хотите нас загнать в какую-то комнату слушать священника! Я в Бога не верю, в священников не верю, в церковь не хожу, зачем мне туда идти?». Он был человек с умом, с сообразительностью. Он не сказал мне, что это будет хорошо для моей души — я бы ответил или что души у меня нет, или что ничего хорошего от этого не будет, а только раздражение и злоба. Он мне сказал: «Ты понимаешь, что этот священник разнесет по всему Парижу, если никто из вас не придет на его беседу. Ты не можешь так подвести нашу организацию». Это я мог понять. Я сразу ушел с поля и пошел на беседу.

Беседовал с нами один из самых больших богословов русской эмиграции, отец Сергий Булгаков. Беседа его, несомненно, была и глубока, и прекрасна, но он не привык, видно было, беседовать с детьми. Он с нами говорил на таком языке, который до меня не доходил. Я вам уже сказал, что нас готовили к тому, чтобы, если нужно, ценой нашей жизни, с оружием в руках освобождать Россию, а он нам говорил о том, что Христос — образ смирения, образ любви, образ беззащитности… И меня это все больше и больше возмущало. Я не могу за таким Учителем идти, не могу, потому что это противоречит всему, чему меня учат и куда меня зовут. Я честно отсидел всю беседу, слушал и злился. И на поле игры я не вернулся, а прямо помчался домой и всю дорогу себе твердил: если это — вера, если это — Бог, я ничего общего с этим иметь не хочу!

Когда я приехал домой, я спросил у мамы, есть ли у нее Евангелие. Евангелие у нее оказалось, оно и сейчас у меня есть. Я решил прочитать, проверить, таков ли образ настоящего Христа, Каким Он был представлен нам. Я смутно помнил, что Евангелий больше, чем одно, и острым умом сообразил, что если так, то одно должно быть короче других, и поэтому начал считать страницы и нашел, что самое короткое Евангелие — это Евангелие от Марка. И тут, если я смею так выразиться, Бог меня поймал, потому что Евангелие от Марка было написано именно для таких молодых дикарей, как я. Оно было написано для римской молодежи, молодежи страны, еще не принявшей христианской веры. Оно было написано прямо, твердо, понятно. Я начал его читать, и тут случилось нечто, о чем мне не раз говорили: что, вероятно, меня что-то ударило в голову и я с тех пор перестал быть нормальным. Я не спорю с этим, я не могу быть иным. Между первой и началом третьей главы Евангелия я вдруг с совершенной ясностью ощутил, что по ту сторону стола, перед которым я сижу и читаю, стоит Христос. Я ничего не видел, ничего не обонял, ничего не слыхал, это было не вещественное восприятие, а какая-то совершенно ясная уверенность, что Он стоит тут и что я в Его присутствии. Я откинулся к спинке стула и молчал, и воспринимал это Присутствие, и потом подумал: если Христос, о Котором сказано в Евангелии, что Он был распят и умер на Кресте, — здесь, Живой и передо мной, значит, верно и другое, что в Евангелии сказано, чему я верить не мог, — что Он воскрес и живет во веки веков… И я помню, что я тогда подумал: если это так, тогда Ему можно верить.

Я вам все это рассказываю не потому что, как кто-то (кажется, Достоевский) писал: с интересом человек может говорить о чем угодно, с аппетитом — только о себе самом. Я вам это рассказываю, чтобы показать, сказать, почему я верю и как вера ворвалась в мою жизнь. Это не было системой умственных догадок, это не было системой мировоззрения, это был непосредственный опыт встречи с Живым Богом. И из этой встречи я сделал прямое, немедленное заключение: если это так, тогда то, что Он говорит, то, к чему Он нас призывает, — правда. И если я хочу быть Его учеником, я должен научиться тому основному, о чем Он говорит.

И тут я хочу вам сказать еще немножко больше. Вы меня простите, что я столько о себе говорю, но, мне кажется, это очень важно у преддверия того, что я хочу в будущих беседах говорить о Церкви. Я решил посмотреть еще страницы других Евангелий. Я открыл книгу наугад и попал на место в Евангелии от Матфея, где говорится, что Бог Свое солнце светит на добрых и на злых (Мф 5:45), то есть равно, без различия, не откидывая одних и принимая других. Я тогда остановился в изумлении. Это опять-таки было поворотным моментом в моей жизни.

Жизнь тогда была очень трудная, болезненная, мучительная. К четырнадцати годам я пришел к заключению, что человечество — как джунгли, что всякий человек — как дикий зверь, который тебя разорвет, если только ты не умеешь защититься. О любви никакой речи не было, кроме как семейной любви. Жизнь — это область ненависти, грубости, беспощадности, в которой можно остаться живым, только если стать бесчувственным, окаменелым. И вдруг я вижу, что Бог любит всех без различия, добрых и злых. Я долго сидел в раздумье и потом, помню, сказал себе: если я хочу быть с Богом, то я должен научиться любить тех, которые меня будут мучить, терзать, разрушать… Мне не представилось, что это дело легкое, но мне представилось так: если я хочу быть учеником Христа, если я хочу быть учеником Бога, то у меня выхода другого нет. Это первое.

Дальше я повернул несколько страниц и попал на рассказ о блудном сыне (Лк 15). И в этом рассказе меня несколько вещей поразило. Первым меня поразил образ отца. Сын, которого он воспитывал в надежде, что он будет с ним до конца его дней, будет наследником его дома, его жизни, этот сын в какой-то момент решил, что ему скучно, что такая жизнь не для него, что он хочет городской жизни, и он сказал отцу: «Дай мне теперь то, что мне осталось бы после твоей смерти». Мы это не переживаем так, верно, как отец пережил. «То, что мне осталось бы после твоей смерти» — это значит: «Я не могу дождаться момента, когда ты умрешь, чтобы от твоих трудов разбогатеть и быть свободным. Сговоримся: умри сейчас для меня, и я уйду. Я тебя забуду, и ты меня забудь». Вот как прозвучали для меня эти слова. Я любил своих отца и мать, и меня это ударило очень глубоко и больно в душу. И что сделал отец: он разделил свое имение, дал мальчику его долю и отпустил с миром, с любовью, со слезами в душе, но без одного слова упрека. И дальше этот мальчик пошел в мир. Пока у него было богатство, средства привлечь других людей, которые хотели поживиться от него, вокруг него были какие-то люди. А когда у него ничего не стало — и вдруг никого не стало, и он вдруг понял, что никакой любви, никакой близости между ним и этими людьми никогда не было. И он подумал о том, какова была любовь отца, какова была близость между ними. Отец его не вышвырнул, он согласился умереть в его глазах. И мальчик решил вернуться, и на пути он твердил себе покаянные слова: отче, прости меня, я согрешил против неба и перед тобой, я не достоин быть твоим сыном, прими меня как одного из твоих наемников… И он уже подходил к дому, и, верно, отец его издали увидел.

Я не сомневаюсь в том, что отец несколько раз в день выходил смотреть вдаль, не возвращается ли мальчик. И мальчик не возвращался. И вдруг отец видит его, он в лохмотьях, босиком, обездоленный, наверное, голодный, идет домой, — домой, в родной дом. И отец бросился к нему навстречу, и сын бросился к его ногам и начал свою исповедь: «Я согрешил против неба и перед тобой, я недостоин называться твоим сыном…» И тут его отец остановил, потому что недостойным сыном, да, он мог быть, но достойным наемником, чужим человеком по отношению к родному отцу — нет. Отец его остановил и не дал этих слов сказать. И он обратился к своим слугам, позвал их: вернулся сын, принесите, как сказано в Евангелии, первую его одежду. И в некоторых западных переводах слова «первую одежду» переводят как «самую лучшую одежду, которую в доме вы можете найти». И это, мне думается, не так. Отец не думал нарядить своего сына в чужой кафтан. Он велел слугам принести из того укромного места, где он ее хранил со всей любовью, со всей болью сердца, ту одежду, которую сын сбросил с плеч, когда оделся попугаем для того, чтобы идти в город. И сын сбросил лохмотья, надел одежду, которая была его одеждой, сыновней одеждой, одеждой того, который как будто никогда из дому не уходил, и вернулся домой. Это меня тоже так поразило, что я до сих пор не могу об этом говорить без глубокого чувства.

Вот два места в Евангелии, которые вместе с чувством, с сознанием присутствия самого Христа перевернули мою жизнь. И с тех пор у меня очень острое чувство, что быть верующим не заключается в том, чтобы поверить тому, что другие люди говорят о Боге, о Христе, о Святом Духе, о Божией Матери, о Церкви, о человеке. Быть учеником Христа — это значит хоть один отрывок, несколько строчек из Евангелия так пережить, чтобы это перевернуло твою жизнь. Вы сами понимаете — мне тогда было четырнадцать лет, мою жизнь это перевернуло до самых глубин только внутренне. Я не стал жить по-иному, продолжал ходить в школу, продолжал ходить на собрания «Витязей», продолжал готовиться к освобождению России, продолжал стараться стать русским до глубин души, да, но это все было по-новому. Бог вошел в мою жизнь тогда.

И вот хочу перед каждым из вас поставить этот вопрос: вы когда-нибудь читали Евангелие так, чтобы оно до вас дошло, как меч, который пронзает сердце? Какой-нибудь образ, какое-нибудь слово, что-нибудь дошло до вас так, что вы могли сказать: я теперь уже не тот. Я не стал лучше, но я стал иной. Я еще не стал лучше; для того чтобы лучше стать, мне придется бороться, вероятно, годами, я до сих пор лучше не стал, но эти слова перевернули все в моей жизни… Почитайте Евангелие, поставьте перед собой вопрос о том, что оно вам говорит. Не объективно — о Христе, о Боге, о том или другом, а вам лично, как оно врезается в вашу жизнь. А если не врезается — и это примите как факт, потому что во многом Священное Писание остается для нас внешним, оно не пронизывает нашу жизнь и душу. Подумайте: если только одно место дойдет до вашей души, это уже начало жизни во Христе и со Христом. Но именно до души, не до ума, не до объективного понимания, не до богословского восприятия.

После того что я вам рассказывал, я своему отцу упомянул, что прочел Евангелие, нечто в Евангелии, и спросил, как мне его читать, потому что там столько, столько, — чего в нем искать? (Большей частью вам говорят: читайте Евангелие и отмечайте то, в чем оно вас обличает. Неправда, не этого ищите! Ищите в Евангелии то, что вас вдохновляет, то, от чего сердце делается трепетным, то, от чего в уме делается светло, то, что вас побуждает сказать: Господи, неужели я, какой есть, что-то имею общее со Христом?! Его слова до меня дошли, они звучат в моем сердце, в моем уме. Если только я сумею превратить свою жизнь, они станут самой жизнью.) И отец мне сказал вещь, которую я очень оценил на протяжении последующих лет. Он мне сказал: «Каждый день читай по несколько строчек Евангелия и ставь перед собой вопрос. Первый: что на самом деле здесь говорится? не то, что, как тебе кажется, сказано, а то, что на самом деле сказано. Второе: что ты уже об этом знаешь в собственном опыте, из собственной жизни? И в-третьих: что в этом нового, о чем ты никогда не имел представления и чего, может быть, еще и понять не можешь? Делай это в течение целой недели с одним-единственным отрывком Евангелия и дай ему тебя преобразить».

Я и вам могу посоветовать не обязательно точно так же поступать, но так же относиться к тому, что вы читаете в Евангелии. Что на самом деле тут сказано? Часто мы так привыкли к этим словам, что можем пройти мимо них и сказать: ну да, да, это я уже слышал!.. Неужели мы можем, если мы думаем о Евангелии не как о книге, а как о Христе, говорящем с нами, сказать: да, да, это я уже от Тебя слышал, мне это больше неинтересно?..

А это бывает. У меня был случай, от которого душа до сих пор ужасается. Я читал Евангелие во время богослужения на Литургии и в конце службы должен был проповедь сказать, а когда я читал Евангелие, оно до меня не дошло. Это были слова, которые я уже давно знал, но сердце мое не дрогнуло, ум не просветился. Я эти слова произносил устами и оставался для них чужим. Я подумал: я не могу сказать лживую проповедь, сказать людям о содержании этого отрывка, когда оно до меня не дошло… Я решил поступать честно. Я вышел и сказал: «Вот что сегодня случилось. Христос лично со мной говорил, Он говорил то, что вы все слышали, каждый из вас как-то это воспринимал, а единственное, что я мог ответить Христу: то, что Ты мне говоришь, меня не интересует, мне никакого дела нет до этого. Какой это ужас!». И, обращаясь к людям, я сказал: «Поставьте перед собой вопрос: бывает ли с вами, когда вы читаете Евангелие, что вы только и можете сказать: это меня не интересует, это мне чуждо?».

Вот подход, который может обновить нашу жизнь, который может сделать каждого из нас другим человеком. Если каждый из нас хоть немножечко станет иным, то вся община начнет делаться иной. И тогда Церковь перестанет быть обществом людей, которые на словах исповедуют то или другое, но до кого эти слова, которые они исповедуют, не доходят как огонь, как жизнь. Подумайте об этом.

Я на этом кончу свою беседу. Я надеюсь, искренне надеюсь, что вы мне простите то, что говорил о себе все время, но я худшего примера не мог найти. В следующий раз я буду говорить о том, что представляет собою Церковь не как общество людей, исповедующих на словах то или другое, а людей, каждый из которых связан со Христом ниточкой одной, но такой ниткой, которая является жизнью.

Помолчим немножко, помолимся и разойдемся.

В продолжение прошлой моей беседы, которая, насколько я знаю, некоторым из вас показалась странной, непонятной, я хочу сейчас с вами поговорить о том, как первые ученики встречали Христа, кем они были и кем Христос оказался для них. Это не только предмет любопытства или догадливости, это важно, потому что в какой-то мере мы все на положении этих ранних учеников. В какой-то момент мы оказываемся лицом к лицу со Спасителем Христом. Это может быть при разных очень обстоятельствах. Это может быть в радости, это может быть в страхе, это может быть в горе, но мы оказываемся перед Ним и обретаем Его таким, каким мы раньше Его не знали. И этот момент очень важный в том, что я хочу вам сегодня сказать.

Мы всегда думаем о Христе как о взрослом человеке, думаем о Нем, как мы читаем в Евангелии, что Он ходил, проповедовал сначала в Галилее, потом в Иудее, что окружен был сначала небольшой группой учеников, а затем целыми толпами, и потом оказался один. До этого был какой-то подготовительный период, о котором, конечно, можно только даже не догадываться, а гадать. Это период, в течение которого Он жил сначала ребенком, затем подростком, затем юношей в деревне Назарет. Кто же вокруг Него тогда был? И как люди могли Его видеть? Я имею в виду — не глазами телесными, а каким-то внутренним восприятием. Кем Он был по сравнению с ними?

Если говорить о Назарете, то надо вспомнить, что недалеко от Назарета — Кана Галилейская, недалеко Капернаум, откуда происходил целый ряд Его учеников. И вот первое, что думается: Он окружен детьми, окружен подростками, Он не выделяется от них каким-то небывалым поведением. Есть апокрифические рассказы о том, каким Он был, но это все выдумки.

[3] То, что мы знаем, это что Он рос, как всякий ребенок и всякий подросток и юноша. И Он был окружен своими сверстниками. Была ли какая-нибудь разница между Христом и ними, которая подготовила их к тому, что когда они позже встретились с Ним, это было для них не мгновенное откровение о чем-то неизвестном, небывалом, а завершением чего-то? Мы можем представить Его, как апокрифические Евангелия нам Его описывают: торжественным, вечно собранным, далеким от всех, чуждым от всего того, что составляет нормальную, обычную, здоровую жизнь юноши или ребенка. Он был ребенком, Он был подростком, Он был юношей, как все, но что-то в Нем было, что Его, может быть, выделяло не в сознании людей, а в опыте, который они о Нем получали.

Есть стихотворение у одного из русских писателей, кажется, у Алексея Толстого, там описывается встреча Христа с грешницей. Она Его встречает лицом к лицу, не встречав раньше, и поэт нам говорит:

В Его смиренном выраженье Восторга нет, ни вдохновенья, Но мысль глубокая легла На очерк дивного чела.

[4]И вот мы можем себе представить Христа именно таким: не чуждым тому, что вокруг Него делается, не особенным в таком смысле, что люди на Него смотрели и думали: Он на нас не похож, ничего между нами и Им нет общего… Он был, какими они были, с той разницей, что в Нем была такая внутренняя собранность, такое глубинное молчание, то, что Феофан Затворник называет внутрьпребывание, которое Его делало иным. Он мог участвовать во всей жизни тех, кто вокруг Него был, каков бы ни был их возраст или состояние, но Он был весь внутри Себя, а не определялся тем, что делалось вокруг. Он отзывался на то, что делалось вокруг, на людей, на события, но Он ими не определялся, Он весь был Сам Собой. И это замечательная вещь, которая меня всегда поражала в этом стихотворении и при чтении Евангелия, что, каковы бы ни были обстоятельства вокруг, Он был Самим Собой. Ему не приходилось выходить из Себя для того, чтобы встретиться с теми или другими событиями или людьми. Он был весь внутри и из глубин Своих глядел на людей, и созерцал события, и в них участвовал.

И вот можно себе представить, как вокруг Него еще в детстве, и в юности, и в ранние годы были те самые люди, о которых мы потом слышим. Первый раз (и много раз спустя, признаюсь), когда я читал Евангелие и слышал о том, как Христос встретил на берегу озера Петра и Андрея, и сынов Зеведеевых, и им сказал: идите за Мной, и как они оставили все и пошли за Ним (Мк 1:16—18), я думал: каким это образом? что в Нем было такое, что Он, чужой для них Человек, мог их позвать, и они послушались? Теперь я думаю, что Он им не был чужим человеком. Они жили в той же деревне со дня своего и Его рождения, они с Ним общались все время, они Его знали, и они в Нем всю жизнь ощущали то, что я назвал раньше внутрьпребыванием, собранностью. Это был человек, который на все отзывался, но изнутри, из глубин, Он не определялся тем, что вокруг Него; и они Его переживали, да, как единственного в своем роде человека. И к ним подошел тогда не просто чужой Человек. Как бы авторитетно Он ни сказал: «Бросьте свое ремесло, идите за Мной», — они Его знали, и знали внутренним чутьем, что если Он так им говорит, значит, пришло время чему-то совершиться. Так они оставили и лодку, и отца, и свое ремесло и пошли за Ним: если Он так говорит, тому должна быть какая-то такая глубинная причина, и надо последовать Его зову.

Он призывал за собой идти и других. Вы наверно помните рассказ о том, как позже Христос встретился с Нафанаилом (Ин 1:43—51). Он вел беседу с людьми, а потом подошел к Нафанаилу и позвал его за Собой. Нафанаил Ему сказал: «Откуда Ты меня знаешь?». И Христос ответил потрясающую вещь: когда ты молился под смоковницей, Я тебя видел. Из житий святых мы знаем, что Нафанаил в то время молился Богу, чтобы пришел наконец обещанный Мессия, обещанный Спаситель мира, что он обращался к Богу. И вот этот Человек, небывалый по Своей внутренней стройности, ему говорит: когда ты молился, Я тебя видел. Разумеется, не физическими своими глазами, — это все могли видеть, но Он его видел, Он был Тот, к Которому была обращена молитва Нафанаила.

И так мы видим, как один после другого люди к Нему приближались, сначала малая группа. Я упомянул некоторых из них и вернусь к некоторым еще. А затем эта группа росла, и в этой группе были люди самого разного строя, самой разной зрелости: одни были близки к Богу, одни уже имели в себе глубину, другие еще искали в надежде найти что-нибудь, а третьи даже не искали, а с любопытством, с интересом смотрели, что это за Человек, Которого окружают многие, которые за Ним следуют, которые порой бросили все, что составляло их прежнюю жизнь, и теперь с Ним неразлучны. Некоторые с любопытством слушали. Помните рассказ о том, как слово падает, словно зернышко в землю? Его слова одних касались. Он говорил общим языком для всех, но в том, что Он говорил, вдруг один или другой человек узнавал ответ на то, о чем он недоумевал, может быть, годами. Или вдруг Его слова раскрывали в человеке вдохновение, желание понять и последовать за Тем, Который может этому научить, раз Он мог такие слова сказать. Были такие, которые слушали и пожимали плечами: что Он там говорит — слова, которые мы не понимаем, сказки рассказывает, которые для нас никакого значения не имеют! И уходили. А некоторые, послушав, уходили к себе домой, унося в памяти и в сердце воспоминание о двух вещах: во-первых, о том слове, которое их коснулось и как бы в сердце ударило и заставило их задуматься и по-новому осмыслить жизнь или что-то определенное в жизни. И второе: Его облик, то, что Он — не как другие проповедники; Он не ходил, стараясь вызвать вокруг Себя восторг, вдохновение, собрать учеников, которые шли бы в бой. Он каждого оставлял свободным. Он был весь внутри Себя, Он говорил то, что каждому может быть спасением, но никого не принуждал и никого не старался приманить, как многие другие учителя всех времен делали и делают.

Но даже те ученики, которые за Ним пошли рано, как Петр, например, знавший Его еще юношей, не сразу созрели. Они шли за Ним, постольку поскольку понимали то, что Он им говорит, поскольку могли не только умом и сердцем это воспринять, но чувствовали, что могут даже в жизнь воплотить. А порой они отзывались мгновенно на что-то, что их поражало своей истинностью, а потом оставались в недоумении. Тот же Петр однажды сказал Христу, что Он — Спаситель (Мк 8:29), а через несколько дней недоумевал, и когда Христа арестовали, трижды отрекся от Него: решил, что ошибся (Мк 14:66—72). Сердце ему подсказало правду, а ум его запутал, он еще не созрел до понимания.

Есть еще один человек, о котором я хочу упомянуть, — это Фома, которого мы называем Фома неверный, то есть Фома, который оказался без веры, не поверил. Вы помните, что случилось, когда Христа распяли. Ученики Его стояли поодаль. Ближе ко Кресту стояли женщины, которые следовали за Христом, потому что сердце их оторвать от Него было невозможно, тогда как ум учеников мог заколебаться непониманием, недоумением: Христос нам обещал победу, и теперь мы видим, как Он поражен. Он умирает на Кресте, где же та победа, которую мы чуяли, на которую мы надеялись?.. Женщины, по-видимому, так вопрос не ставили, для них был только ответ: это Человек, Которому мы отдали свою верность, свою преданность, свою любовь, мы не уйдем от Христа. И вот когда Он умер, все ученики убежали, все скрылись в дому Марка, заперлись, как сказано, от страха. И спустя два дня, когда ученики были все вместе собраны в страхе, в отчаянии, в недоумении, вдруг перед ними явился Христос живой, воплощенный, воскресший. Это было не приведение, Он им показал Свои руки и ноги: смотрите, это Я Сам. И ученики возрадовались: Христос воскрес, значит, Он не побежден!

Фома в тот момент не был с ними, но когда он вернулся, ему сказали: Христос воскрес, Он был здесь!.. И как мне кажется (но это моя догадка, поэтому, может быть, и неправильная), Фома посмотрел на других учеников и увидел, что они успокоены воскресением Христа, что они счастливы, что Он воскрес, что они радуются, но сами остались теми же людьми, которыми были раньше, теми же самыми людьми. И он не мог поверить полностью в Воскресение, потому что он наверно себе представил, что если бы они встретили Христа воскресшего, что-то должно было такое случиться с ними, такой переворот внутренний, что они были бы новой тварью. И он сказал: «Если я сам не увижу ран на Его руках и ногах и ран в Его боку, не поверю, потому что одной вашей радостью о том, что вы видели воскресшего Христа, я не убежден, было ли это вправду, или это было приведение, или что. В чем дело, как может быть, что вы остались теми же людьми? у вас только прошел страх и настала радость, а иной разницы я в вас не вижу». И на восьмой день снова явился им Христос, и Фома был с ними, и Христос его позвал и сказал: «Не будь неверующий. Ты хотел прикоснуться Моих ран, прикоснись: вот Мои руки, вот Мой бок». И в тот момент Фоме даже не нужно было прикасаться, он узнал Христа живого. Если Он жив, то и остальное — правда. И он тоже поверил, но он остался, как и другие, учеником, который теперь знает, что победа одержана, но которого победа еще не охватила, не преобразила самого (Ин 20:19—29).

Христос обещал, что пройдет какое-то время и Дух Святой сойдет на них, и они пойдут Его проповедовать, и велел им оставаться вместе, не выходить на проповедь преждевременно, потому что людям надо было передать не рассказ о том, что они пережили. Люди могли пожать плечами и сказать: «Вы, может быть, лжете, или, может, это была иллюзия», — как, вероятно, Фома подумал; что-то должно было случиться.

И действительно, в пятидесятый день после распятия Дух Святой сошел на учеников (Деян 2:1—4), и они стали иными людьми, новой тварью, не по смелости, не по внешнему облику, а потому что жизнь воскресшего Христа влилась в них. Дух Святой их пронизал, как огонь пронизывает железо. Железо остается железом, но оно сияет, оно горит. Такими стали ученики. И тогда они вышли на проповедь. И люди, которые их встречали, уже встречали не обыкновенных своих современников, которые рассказывали о том, что их Учитель воскрес, а людей, на которых можно было посмотреть и сказать: да, их Учитель несомненно воскрес, — что-то с ними случилось такое, чего мы никогда не видали и не переживали.

В Евангелии мы читаем тоже рассказ о путниках в Эммаус (Лк 24:13—35), как двое учеников шли из Иерусалима вдаль и остановились в маленьком поселке. По дороге они встретили Человека, Которого они не узнали, Который с ними заговорил и спросил их: почему вы такие убитые, почему вы идете так понуро, что с вами случилось? И они Ему объяснили, что их Учитель, о Котором они так надеялись, что Он Спаситель, что Он все переменит в жизни, был распят, побежден, и что они уходят, куда глаза глядят. И Христос начал с ними говорить, им кое-что объяснять, постольку поскольку они могли понять. Они остановились перекусить в деревне, и в какой-то момент Христос разломил хлеб и им роздал. И в этом движении они узнали то, что когда-то было, как Христос разламывал хлеб и делил его со Своими учениками. Они в Нем узнали Христа и, узнав Христа, поверили без сомнения в Его воскресение, потому что Он живой был в их присутствии. Тут можно себе поставить вопрос, каким образом они могли Его сразу не узнать — они же Его раньше видели. Да, но они видели Его как бы телесными глазами, они не уловили чего-то в Нем. И когда Он явился им после воскресения, это был тот же Христос, но вместе с этим в Нем была торжествующая Вечная Жизнь.

Вы наверно помните рассказ из жизни Серафима Саровского, как Мотовилов спрашивал Серафима о том, что случается с человеком, когда Дух Святой сойдет на него

[5]. И Серафим ничего не ответил особенного, но Мотовилов отшатнулся, потому что Серафим весь воссиял таким светом, что ломило глаза. Серафим его спросил: в чем дело? И дальше идет рассказ о том, как Мотовилов увидел лик Серафима, но уже не тот, который он знал. Это был лик Серафима, да, но, как сказано, словно он сиял изнутри солнца, черты лица менялись постоянно, его можно было узнать или не узнать, он весь пронизан был небывалым, неописуемым светом. И Мотовилов закрыл глаза, и Серафим ему сказал: «Не бойся. Ты не мог бы меня видеть таким, если бы в данную минуту ты сам не был преображен светом Святого Духа».

Вот это, мне кажется, и произошло с учениками в Эммаусе и со многими, которые потом встречали Христа. Только постольку поскольку они сами были преображены, они могли узнать Христа. И мы теперь тоже смотрим на икону, и что мы видим? Мы видим зарисовку, которая изображает лик Христа Спасителя, но он не всегда одинаков. Как же это так? Потому что икона всегда в той или другой мере выражает собой Христа, Каким Его внутренними очами видел и всем существом переживал иконописец. Каждый видит своими глазами, каждый описывает небывалым до того образом. И каждая икона, с одной стороны, не похожа на другую, а вместе с тем выражает то же чудо воплощения Сына Божия. И в какой-то мере можно сказать, что каждая икона — это, да, воплощенный Христос, иначе не было бы чудотворных икон, но вместе с этим есть в ней нечто иное.

То, что я вам говорил сейчас, относится к каждому из нас. Так же, как толпа, которая следовала за Христом, мы все — вокруг Христа. Сейчас во время богослужения, и вне храма, и все время мы видим вокруг себя людей, которые являются иконами. Каждый человек есть образ Божий, бесконечно не похожий на другой, пока мы не войдем в глубины этого человека и не встретим Самого Христа — Бога воплощенного. И тут надо еще одно сказать: что каждый из нас в какой-то мере уже есть икона, которая оживотворена благодатью Святого Духа, но эта благодать заложена в наши глубины и не всегда, и не все время, и не одинаково сияет вокруг нас.

Я на этом кончу свою беседу и надеюсь, что в ней было хоть что-нибудь понятное, потому что мне так хотелось вам дать уловить что-то, что мне самому очень трудно уловить: что Христос является нам всем, что Он есть среди нас, что стоит посмотреть друг на друга — и мы видим икону, но эта икона затемнена как бы с двух сторон: с одной стороны, икона несовершенна, а с другой стороны, наш взор несовершенен. Есть моменты, когда, глядя на человека, мы видим в нем Христа и переживаем присутствие Святого Духа. Есть моменты, когда мы этого не видим, потому что наше зрение потухло или потому что этот человек на время потух, или потому что пелена спустилась между им и нами. Задумаемся над тем, что представляет собой каждый из нас. Каждый из нас похож на учеников, которые после Распятия увидели Христа, которые знали, что Он жив, что Он победил смерть, что Он воскрес. И мы можем ликовать об этом, но это еще не значит, что мы пронизаны Святым Духом. И когда Дух Святой сходит на нас в Крещении, в молитве, это не значит, что мы начинаем гореть, как купина неопалимая в пустыне. Это значит, что Дух Святой, как жизнь, спустился в наши глубины, там живет, и постепенно эти глубины раскроются.

Помолчим, помолимся и разойдемся по домам. У меня сейчас нет сил благословить каждого из вас, но сколько есть сил, я о каждом молюсь, — о том чтобы снизошла благодать Святого Духа на каждого, чтобы каждый из нас ожил, чтобы мы стали едины, единым телом, единой жизнью. В следующий раз я буду говорить именно с этой точки зрения о Церкви, а теперь помолчим немножко и помолимся на расставание.

В течение наступающих бесед я хотел бы поставить вопрос о том, что мы собой представляем как приход, как епархия, как русские люди, собравшиеся на чужбине, слившиеся в значительной мере с жителями различных стран, куда нас привело русское рассеяние. И для начала мне хотелось бы вспомнить то, что происходило много-много лет назад, и что может нам дать мысль о том, что сейчас происходит.

Я попал в эмиграцию семилетним мальчиком в 1920 году. Тогда о Церкви у меня не было никакого представления, но было — о, какое острое, какое страстное! — чувство потери Родины, потому что Родина для нас именно была потеряна. Те из вас, которые теперь приезжают на чужбину, не теряют своей Родины, не только потому что у них остаются родные там, а потому что Россия остается доступной. Вы можете ездить туда, ваши родные могут вас посещать, вы можете переписываться, вы можете чувствовать, что только расстояние вас разделяет. Не так было в нашем поколении. В нашем поколении было страшное чувство, что мы покинули Родину, где жить больше не могли, потому что многим из нас грозила смерть, лагерь, пытки, убийство, потому что с точки зрения нашей Родины — о, не людей, не родных, не русских людей, а правительства — мы стали не только чужими, мы стали врагами, не только нежеланными, но такими, которых надо уничтожить, если только была бы на это возможность. И мы оказались в странах рассеяния.

Страны эти нас воспринимали по-разному. Франция принимала всех, но никого не обеспечивала. Можно было умереть с голоду под мостом, это правительства не касалось. Нам была дана возможность жить в стране, где не было гонения, активного гонения, опасности смерти не естественной, а жуткой, насильственной. Туда приехали тысячи и тысячи русских эмигрантов, они находили работу — или голодали. Я помню, как довольно многие, когда наступала зима, делали вид, будто переходят границу между Францией и Бельгией, с тем чтобы их арестовали, посадили в тюрьму, и тогда в течение зимних месяцев у них был кров и пища, потому что сажали таких всего на три месяца, а как наступала весна, их гнали обратно во Францию. Но весной уже можно было жить под открытым небом.

Тогда отзывчивость людей оказалась изумительная. Всякий русский был для другого русского свой человек. Если чем можно было поделиться — делились. Редко деньгами, потому что их не было, но порой куском хлеба, кровом, одеждой, а порой только добрым словом: прости, у меня ничего нет, что я мог бы тебе дать…

Я вспоминаю человека, который был одним из наших юношеских руководителей (это относится уже к середине или ко второй половине двадцатых годов). Он был человек суровый, которого не все любили, потому что он был не то что холоден, но замкнут, заперт. Он был руководитель строгий, справедливый, но не связывался с нами душой, и мы его уважали, но не любили, сердце наше на него не отзывалось. Довольно много лет спустя я между двумя периодами службы во Французской армии был в Париже, участвовал в Сопротивлении, и в это время для того, чтобы было чем жить, стал преподавателем в Русской гимназии

[6]. Он там был воспитателем. И вот мне помнится такая сцена. Я иду в гимназию, а впереди меня шагов на сто идет этот Леонид Николаевич. При дороге сидит нищий, перед ним лежит шапка, и он отчасти с надеждой, отчасти без надежды смотрит на проходящих. Проходящие одетые, проходящие сытые, проходящие из своего дома идут, вероятно, на работу и вернутся домой. Им там будет тепло, будут свои, будут родные, будут друзья, а он сидит при дороге без ничего. Иногда прохожие бросают монетку, но даже не смотрят на него, а только на шапку, куда падает монета. И вдруг случилось совершенно неожиданное: мимо нищего проходил Леонид Николаевич, он остановился, снял шапку и что-то нищему сказал, денег ему не дал, но нищий вскочил на ноги и обнял его.

Когда мы оба оказались в гимназии, Леонида Николаевича окружили его ученики: кто этот человек, перед которым вы сняли шапку, с которым вы коротко побеседовали, который вас обнял, расцеловал и следил за вами глазами, когда вы уходили? Кто он такой? Ваш родственник, близкий друг, знакомый?.. Леонид Николаевич нелегко открывал свою душу, но когда дети стали настаивать, и молить, и приставать, он им сказал правду. Он сказал, что этого человека он не знал. Сам он шел из другого края Парижа в гимназию пешком, потому что на билет в метро у него не было денег. Дать что-нибудь нищему он поэтому не мог, но он остановился и снял перед ним шапку, чтобы ему показать, что почитает его как человека, отдал ему как бы человеческую честь. И нищий никогда этого не мог забыть. Позже я с этим нищим разговаривал, и он сказал, что никогда в жизни никто его так не обогатил, как этот бедный прохожий, который ему не смог даже копейки дать.

Прошло несколько лет, и Леонид Николаевич умер с голоду. Мы не знали, что он, оказывается, питался только из того, что находил в мусорных ящиках, потому что не на что было покупать еду, а гимназия оплачивала так, что нельзя было жить с этого. Вот что было, хотя это даже не совсем начало эмиграции, но это реальность русской эмиграции.

Были и другие люди. Вы все знаете наверно по книжкам, по рассказам о матери Марии Скобцовой. Она была русской писательницей, попала в эмиграцию и решила делиться своим знанием, своим опытом с теми людьми, которые находятся на работах, чтобы оживить их сердце, открыть снова их ум, чтобы что-то блеснуло в их жизни. И она поехала в один из городов, где на заводе было много русских, бывшие военные там целой группой поселились. Она объявила, что прочтет лекцию о Достоевском, но как только она заикнулась об этом, начался крик: «Брось, нам не до Достоевского, нам нужен кто-нибудь, кто бы постирал наше белье, кто бы нам приготовил немножко пищи, кто помог бы нам вычистить помещения, в которых мы живем». Она остановилась и сказала: «Конечно, это самое главное! Скажите, куда мне идти». И она в течение двух недель, если я помню хорошо, чистила, мыла, стирала, и когда эти недели прошли и она думала уже уезжать, к ней эти же люди обратились: «О нет, не уезжайте, прочтите нам лекцию о Достоевском».

После этого она создала дом в Париже, куда принимала русских нищих. Она ходила по таким углам в Париже, куда другие боялись заходить из-за воров, разбойников, грубости, оттуда вызволяла, извлекала людей, которые пали так низко, что уже не надеялись когда-нибудь оправиться. Она их приводила в этот дом, она их мыла, одевала, заботилась о них. Многие уходили после этого обратно нищенствовать, и она снова ходила за ними; и так в течение всего остатка жизни. Остаток жизни был непростой. Когда пришли немцы и оккупировали Париж и большую часть Франции, арестовали ее сына-подростка (он когда-то был мальчиком в моем отряде), взяли в лагерь и сказали, что его выпустят при условии, что она сама придет и сдастся в плен. Она пришла, сына не выпустили, но ее арестовали, и она попала в концентрационный лагерь и там погибла.

Но погибла опять-таки той героической смертью, которая соответствовала ее жизни. Целую группу женщин вызвали для того, чтобы послать на смерть в газовые камеры. Среди них была молоденькая девушка, которая билась и плакала со страху. Мать Мария (она тогда уже давно приняла монашество) к ней вышла из толпы свободных людей и сказала: «Не бойся смерти, в смерти ничего страшного нет». — «Как мне в это поверить?» — сказала девушка. — «А я с тобой пойду». И она, лишняя, пошла на смерть. Ее сын тоже погиб. Это было начало жизни и смерти, и, я бы сказал, — воскресения целого поколения людей, которые потеряли Родину, у которых ничего не осталось, кроме беззаветной любви к Родине и сознания, что всякий соотечественник — самое близкое существо на свете, для которого можно, надо жизнь отдавать, а порой и смерть.

В этом поколении было чувство, что мы лишены самого драгоценного, самого святого, что только есть: Родины, которую любили без оглядки и которая нас отвергла декретом Сталина, запрещавшим нам называться русскими. Мы стали, как тогда говорили, «беженцы». И тогда нам пришлось оглянуться на мир, который вокруг нас был. Я говорю «нам»: сам я тогда был слишком молод в начале, конечно, но я одно знал: что Родина ушла, и что мы находимся, я в том числе, на чужбине, что надо выучить язык данной страны, что надо приспособиться к новой жизни, что возврата на Родину не будет, — или нам удастся освободить родную землю от нового ига.

Тогда создались юношеские организации, куда принимали детей восьми-девяти лет и старше и где нас учили самому святому и заветному: Родину любить больше всего на свете, всей душой, всем умом, всей слабостью и крепостью своей. Нам говорили: «Ты теперь в чужой школе. Выучи язык, учись всему, чему только можешь научиться теперь, начиная с младших классов, но позже, может быть, и в университете, учись всему, что когда-нибудь тебе удастся принести обратно на Родину, которая в этом будет нуждаться». Учились в средней школе в таком вот духе. Конечно, не все учились хорошо, конечно, мы были и ленивы, и забывчивы, и рассеяны, но где-то у нас было сознание, что мы живем только ради того, чтобы собрать знания и силы для того, чтобы их вернуть любимой ненаглядной Родине, потому что мы верили, что если власти нас и отвергли, то Родина нам остается матерью, любимой и любящей матерью. И это, конечно, так было, но тогда доступа на нее не было.

Я говорил о Франции, потому что большую часть детства и юношества там провел, но до того первый мой опыт была Австрия, где нас рассматривали как дикарей, потому что Австрия во время войны сражалась с Россией. Мы не только были чужие, на нас смотрели с подозрением. Мы ни языка не знали, ни обычаев не знали, и пришлось всему учиться. В Вене тогда русской церкви не было, и мы только между собой, очень-очень немногие, встречались и общались. И в других странах было так. А в некоторых странах отношение было мучительное. Помню, одним летом я оказался в теперешней Югославии, в Словении, в городе Марибор, который когда-то принадлежал Австрии. Я шел с бабушкой по улице и заговорил по-русски. И проезжающий кучер схватил кнут и со всего маху меня ударил и закричал: «Погибель тебе, русскому!».

Теперь никто, приезжающий из России, ничего подобного не переживает. Конечно, переживаешь, что ты уже не дома, что это не твоя родина, но это — страны, которые нас принимают, которые открыты нам, для которых, мы, конечно, часто остаемся чужими, но приемлемыми чужими. А тогда повисал двоякий вопрос: с одной стороны, остаться русским, чего бы это ни стоило, даже жизни, потому что ничего более драгоценного у нас не было. А с другой стороны, не потерять нашей веры, потому что наша вера была верой России. Православие через все границы, даже через колючую проволоку концентрационных лагерей нас, связывало с людьми на родной земле. И это не всегда давалось легко. Мне было семь-восемь лет, когда я был в начальной школе в Вене. Один раз в неделю полагалось идти на урок Закона Божия. Директор никакого понятия не имел о том, что такое Православие, и поэтому на первой неделе учительница меня повела к раввину. Он на меня посмотрел и спросил: «Почему у тебя не покрытая голова?». Я ему ответил чистосердечно, как отвечает семилетний мальчик: «Мама меня учила с раннего детства, что в комнате головной убор не носят, потому что там может быть распятие или икона». Он на меня посмотрел с негодованием и сказал: «Ты христианин?». Я ответил: «Да». — «Вон!». И я вылетел из класса. Меня в коридоре поймала директриса: ты христианин? — и повела к католику. Он поставил тот же вопрос: что ты, кто ты? православный? — еретика в своем классе я терпеть не стану, вон!.. И это было концом всего моего религиозного образования. Я вернулся к вере, к Богу, к Церкви много лет спустя и совершенно по-иному.

Тогда мы чувствовали, знали, что мы на чужбине и чужие. И зачем мы там оказались? зачем? что нам делать? неужели только жить отчаянием, тоской по родине?— потому что не было речи о том, чтобы приспособиться и стать французами, немцами, австрияками и так далее. Мы хотели быть русскими, только русскими. И тогда создались, как я вам уже сказал, юношеские организации, которые нас стали готовить к тому, чтобы остаться до глубин души и умом, и сердцем, и волей, и всем-всем, что только в нас было, русскими. Учили нас русскому языку, истории, литературе, тому что называлось «родиноведение», то есть всему тому, что нам раскрывало тайну, глубину, красоту нашей потерянной родины. И вместе с этим — Православие. Православие нам преподавалось людьми, которые его сохранили, несмотря на ужасы первой войны и русской революции, и которые, как святыню, его берегли и хотели передать из поколения в поколение.

Я говорил уже, что жизнь была порой тяжелая — нищенство, голод, бездомность. Вспоминаю одну нашу церковь в Париже. Там был епископ и шесть-семь священников. Жили они под одной крышей, жили впроголодь, ели только то, что прихожане, такие же голодные, как они, оставляли у дверей церкви в картонках, после того как сами хоть немножко поели. Денег не было почти никаких. Как-то я пришел в этот храм вечером, вижу: на каменном полу лежит наш владыка Вениамин (Федченков). Он тогда был архиепископом, потом стал митрополитом, о нем многие знают. Я его спросил: «Почему вы здесь лежите?». Он так пожался, улыбнулся, говорит: «Да, знаешь, на моей кровати нищий лежит, на матрасе — другой, на коврике — еще один, в одеялах завернулся четвертый, а комната маленькая, мне там места не хватило». Это было откровение о величии нищенства, откровение, потому что это был не протест против него, это было принятие нищенства как призвания, как дара Божия, который делает человека равным всякому другому человеку, самому бездомному, самому нищему, самому голодному, так что ему не надо стесняться или стыдиться — мы равные. Так же как в случае, который я вам рассказал, Леонид Николаевич оказался равным нищему, который сидел при дороге. И вот так раскрылось богатство, драгоценность, святость бедноты и нищенства — в лице матери Марии, в лице владыки Вениамина, сотрудников его, из которых одни были с большим образованием, а другие очень просты.

Среди простых мне вспоминается отец Василий Заханевич. Он был деревенским священником в свое время, богословского образования у него было, вероятно, ровно сколько нужно, чтобы священником стать. И мне вспоминается, как я случайно услышал его разговор с высококультурным человеком. «Я не могу быть верующим, — говорил тот, — я окончил среднюю школу, университет, богословскую школу, верить в Бога я не могу». И отец Василий на него посмотрел большими сияющими глазами (он тогда медленно умирал от чахотки) и говорит: «Сашенька, разве так важно, что ты в Бога не веришь? Ему от этого ничего, а то важно, что Бог в тебя верит!». И Саша этого не забыл никогда, и в свое время сам священником стал.

Вот какие были люди, и в окружении страны, которая была в значительной мере чужда. Многие не знали языка или кое-как перебивались, но одно замечательное свойство было у всех: была благодарность той стране, которая нас приняла, благодарность тем людям, которые давали нам возможность жить. И еще — но это проявилось постепенно — новое отношение к этим людям. На нас со всех сторон напирали люди разных вероисповеданий, желая нас обратить в свою веру, а мы отчаянно отстаивали свою веру. Когда мне было лет девять, моя мать меня привела в одну католическую школу, которая предлагала места русским детям. Священник там нас опросил, согласился, что я буду принят в эту школу, и мы уже уходили; он нас остановил рукой и сказал: «Да, еще одно: конечно, мальчик станет католиком». И помню, я повернулся с глубоким негодованием и сказал маме: «Я не на продажу!», — и мы ушли.

Нападки на нас со стороны инославия родили в нас сознание ценности православной веры наряду с ценностью и русского языка и всего русского. И вместе с тем мы постепенно врастали в жизнь тех стран, куда нас привела судьба, и стали относится с живым чувством к тем людям, которые нас окружали. Мы отчаянно держались своей русскости и своего Православия, именно отчаянно. И вдруг мы почувствовали, увидели вокруг себя такой духовный голод… Когда я говорю «мы», это, конечно, ко мне не относится, я тогда был мальчиком. Но люди взрослые, мои родители, их сверстники, люди старше их ощутили, что страны, где мы находимся, не пережили того ужаса, который пережили мы, и для них Бог оставался нереален, далек, а Церковь — только формальной, и поняли, что им надо передать и это сокровище. Об этом заговорил Бердяев, который в одной статье писал, что мы не напрасно, не случайно оказались в рассеянии, среди людей иной веры, иной национальности, с чужими людьми. Бог, говорил он, нас послал, рассеял по всему миру, чтобы всему миру принести самое драгоценное, что было у России: не только русскость, но русское Православие

[7].

И тогда началось небольшое движение в этом направлении: с благословения митрополита Евлогия был создан маленький кружок людей

[8] для того, чтобы Православие принести Франции. Это звучало почти что смешно-грандиозно, потому что их было пять-шесть человек, и никто у них не спрашивал о Православии. Там был Владимир Николаевич Лосский, были три брата Ковалевских, были и другие люди. И это открыло целому поколению новое отношение к окружающим людям: это не была чужбина, это были люди, к которым мы посланы, чтобы принести им не только драгоценность всего русского, но драгоценную небесную православную веру, молитву, новую жизнь. И это было началом целого возрождения. До этого было сопротивление всему иностранному и инославному, а тут мы раскрылись. Был основан первый миссионерский приход в Париже для того, чтобы поделиться Православием с французами. Я с ужасом отмахнулся от мысли, что могу участвовать в этом, потому что я хотел только русского, только русского, и мой духовный отец

[9] мне сказал: «Ты полностью владеешь французским языком — иди в этот приход, делай переводы, встречай людей, предавай им самое драгоценное, что у нас есть». С какой болью и неохотой я на это пошел! И потом я начал видеть, как дар Православия может менять жизнь людей нерусских, как вдруг раскрываются души, открываются умы, новое отношение к нашей Родине, к нашей Церкви рождается. Так начался новый период нашей жизни.

Я вам все это рассказываю, потому что это относится непосредственно и к нам здесь. По-иному, но с той же ответственностью лежит здесь на нас задача, Богом поставленная. Бог создал трагическое русское рассеяние, чтобы православная вера достигла края мира, и мы призваны в этом участвовать, не только старые эмигранты моего поколения, но новые эмигранты или приезжающие вновь из России: приносить русскость, но приносить и Православие. Оно нужно не как третье, или четвертое, или пятое вероисповедание, а как совершенное новое взаимоотношение между Богом, человеком и людьми.

Я надеюсь, что вы мне простите эту беседу, которая кажется просто рассказом о себе и о нашем поколении; но я хотел с вами этим поделиться как вступление в то, что я сказать хочу о нашем призвании здесь, теперь и в будущем.

Мы говорили прошлый раз о том, что было во Франции. Оно не похоже на то, что было здесь, и сегодня я проведу основную беседу о том, что представляет в моих глазах Сурожская епархия, то есть мы все, — не как организация, а как собор людей, которые соединены единой верой во Христа и готовностью следовать Его заветам и стать Его учениками. Это не мгновенно сделается, но при готовности отречься от себя, отречься от всего, что разделяет, и последовать за Христом, мы можем этого достичь.

Я приехал в Англию пятьдесят с лишним лет назад. Тогда в приходе была сотня с небольшим представителей первой эмиграции поколения моей матери и бабушки, и были некоторые более молодые люди, моих лет и немножко старше. Настоятель прихода, отец Владимир Феокритов, был замечательный — и как человек, и как священник. Как человека я его воспринял, если так можно выразиться, как хрустальную скалу: он был весь чист и прозрачен, в нем не было никакой неправды, в нем была цельность. Этот человек избрал в свое время священство, вместо певческой карьеры (ему тогда предлагали в Ла Скала стать певцом) он решил стать дьяконом. Его послали сюда, и он остался таким же хрустально-прозрачным человеком удивительной чистоты и цельности.